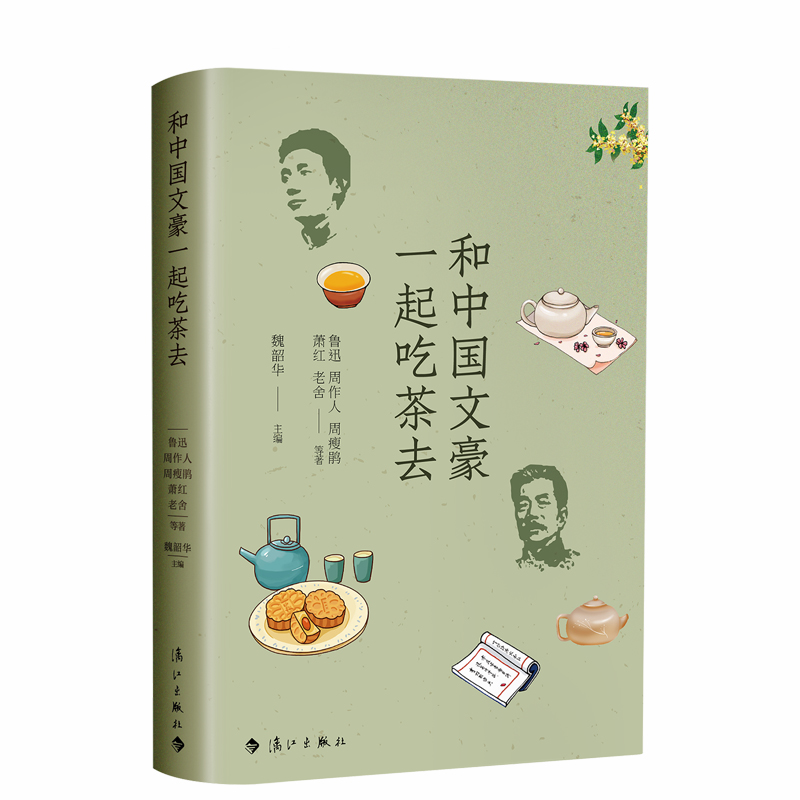

出版社: 漓江

原售价: 39.80

折扣价: 23.50

折扣购买: 和中国文豪一起吃茶去

ISBN: 9787540791735

编者:魏韶华 文学博士,青岛大学文学院教授,中国现代文学研究专家,兼任中国老舍研究会副会长。

喝茶 /鲁迅 某公司又在廉价了,去买了二两好茶叶,每两洋二角。开首泡了一壶,怕它冷得快,用棉袄包起来,却不料郑重其事的来喝的时候,味道竟和我一向喝着的粗茶差不多,颜色也很重浊。 我知道这是自己错误了,喝好茶,是要用盖碗的,于是用盖碗。果然,泡了之后,色清而味甘,微香而小苦,确是好茶叶。但这是须在静坐无为的时候的,当我正写着《吃教》的中途,拉来一喝,那好味道竟又不知不觉的滑过去,像喝着粗茶一样了。 有好茶喝,会喝好茶,是一种“清福”。不过要享这“清福”,首先就须有工夫,其次是练习出来的特别的感觉。由这一极琐屑的经验,我想,假使是一个使用筋力的工人,在喉干欲裂的时候,那么,即使给他龙井芽茶、珠兰窨片,恐怕他喝起来也未必觉得和热水有什么大区别罢。所谓“秋思”,其实也是这样的,骚人墨客,会觉得什么“悲哉,秋之为气也”,风雨阴晴,都给他一种刺戟,一方面也就是一种“清福”,但在老农,却只知道每年的此际,就要割稻而已。 于是有人以为这种细腻锐敏的感觉,当然不属于粗人,这是上等人的牌号。然而我恐怕也正是这牌号就要倒闭的先声。我们有痛觉,一方面是使我们受苦的,而一方面也使我们能够自卫。假如没有,则即使背上被人刺了一尖刀,也将茫无知觉,直到血尽倒地,自己还不明白为什么倒地。但这痛觉如果细腻锐敏起来呢,则不但衣服上有一根小刺就觉得,连衣服上的接缝、线结、布毛都要觉得,倘不穿“无缝天衣”,他便要终日如芒刺在身,活不下去了。但假装锐敏的,自然不在此例。 感觉的细腻和锐敏,较之麻木,那当然算是进步的,然而以有助于生命的进化为限。如果不相干,甚而至于有碍,那就是进化中的病态,不久就要收梢。我们试将享清福、抱秋心的雅人,和破衣粗食的粗人一比较,就明白究竟是谁活得下去。喝过茶,望着秋天,我于是想:不识好茶,没有秋思,倒也罢了。 (本篇最初发表于1933年10月2日《申报》,栏目为“自由谈”) 茶肆卧饮之趣 /张恨水 古人茶经茶言,谓茶出蜀。然吾人至渝,殊不得好茶。普通饮料,为滇来之沱茶,此外则香片。原所谓香片,殊异北平所饮,叶极粗,略有一二焦花,转不如沱茶之有苦味也。虽然,渝人上茶馆则有特嗜,晨昏两次,大小茶馆,均满坑满谷。粗桌一,板凳四,群客围坐,各于其前置盖碗所泡之沱茶一,议论纷纭,喧哗于户外。间有卖瓜子花生香烟小贩,点缀其间,如是而已。 但较小茶肆,颇有闲趣,例于屋之四周,排列支架之卧椅。椅以数根木棍支之,或蒙以布面,或串以竹片,客来,各踞一榻,虽卧而饮之,以椅旁例夹一矮几也。草草劳人,日为平价米所苦,遑论娱乐?工作之余,邀两三好友,觅僻静地区之小茶馆,购狗屁牌一盘,泡茶数碗,支足,仰卧椅上,闲谈上下古今事,所费有限,亦足销费二三小时。间数日不知肉味,偶遇牙祭,乃得饱啖油大(打牙祭、油大,均川语)。腹便便,转思有以消化,于是亟趋小茶馆,大呼沱茶来。此时,闲啜数口,较真正龙井有味多多也。尤其郊外式之小茶馆,仅有桌凳四五,而于屋檐下置卧椅两排,颇似北平之雨来,仰视雾空,微风拂面,平林小谷,环绕四周,辄与其中,时得佳趣,八年中抗战生活,特足提笔大书者也。 民国大师的散文,历来为中国文坛所推崇。鲁迅、周作人、郁达夫、林语堂…… 这些响亮的名字,熠熠闪耀在中国文化转型的一个大时代。这些文豪著作等身,但他们的生活小品,以同一主题结集却不多。茶文化,在中国拥有悠久的历史,声名甚至远扬海外。民国大师来写茶,独具韵味。因着特殊时代的文化冲击,文豪们对茶文化有了独特的理解。通过这些大师的小作,我们能体味到那个年代的情趣,触摸到大师精神之丰盈。时代记忆,大师精选。