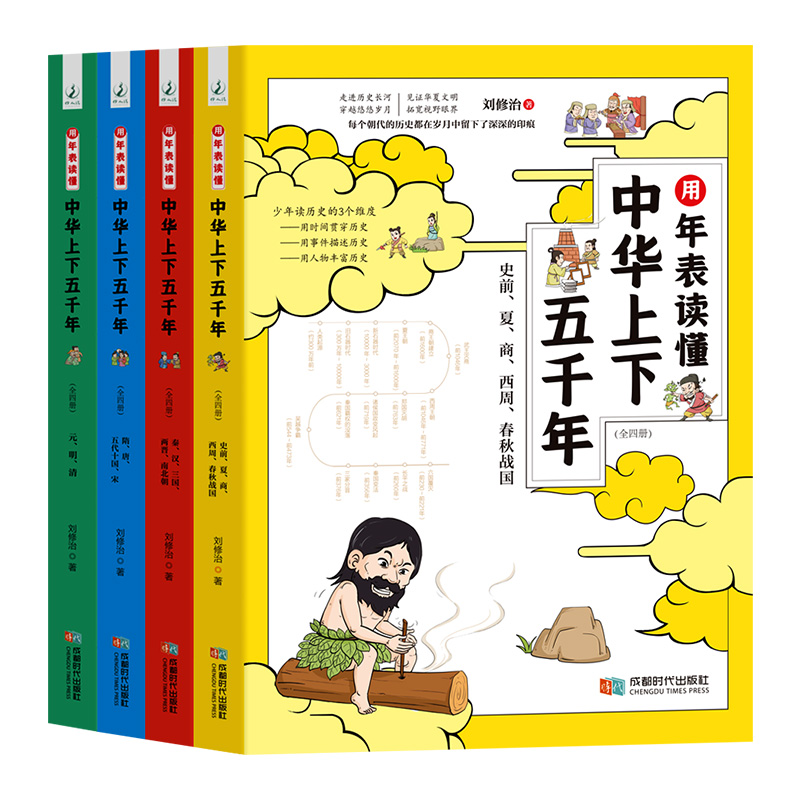

出版社: 成都时代

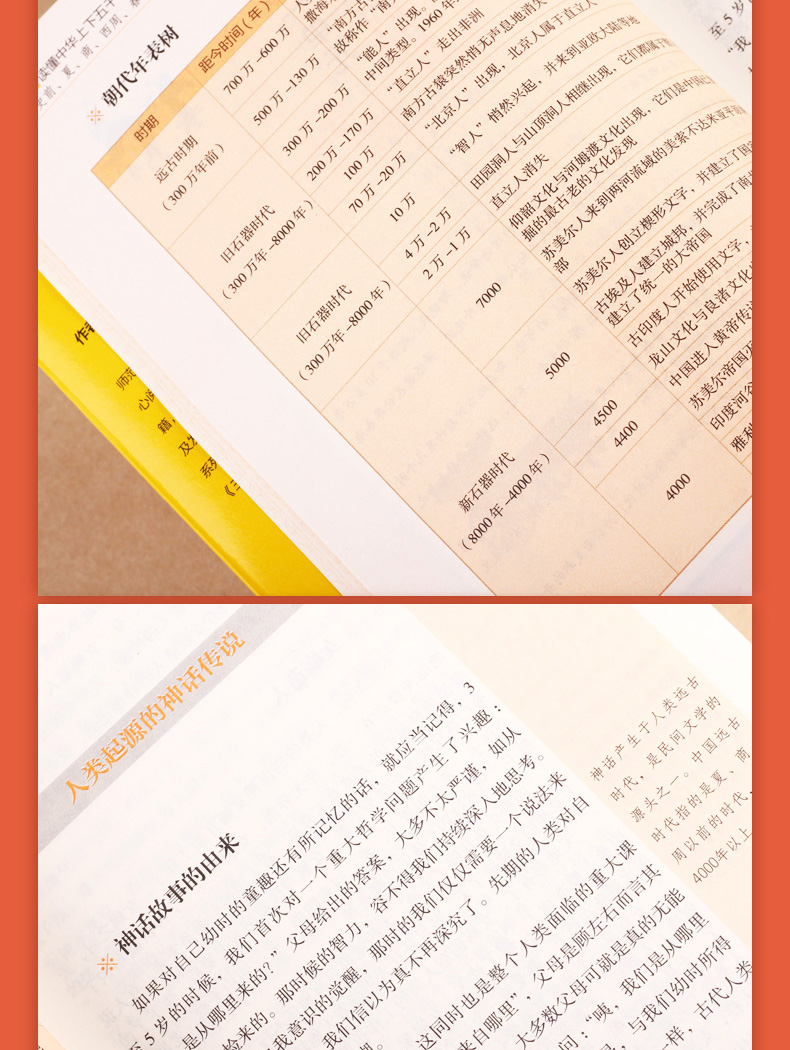

原售价: 188.00

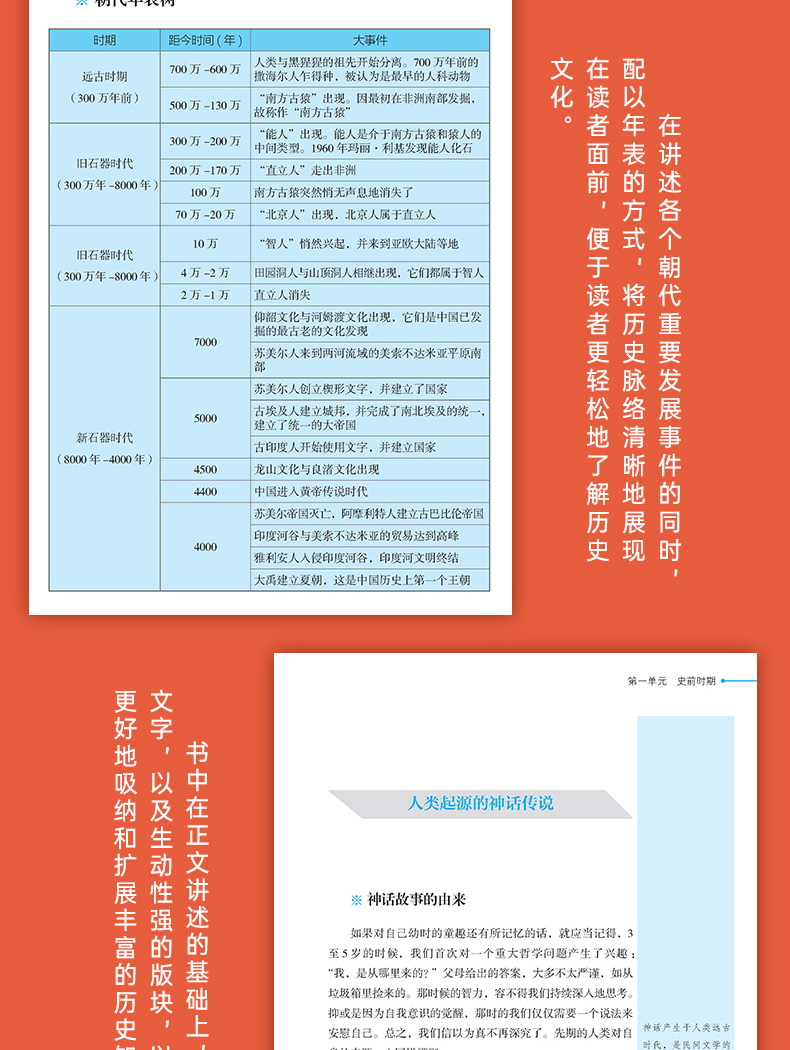

折扣价: 82.80

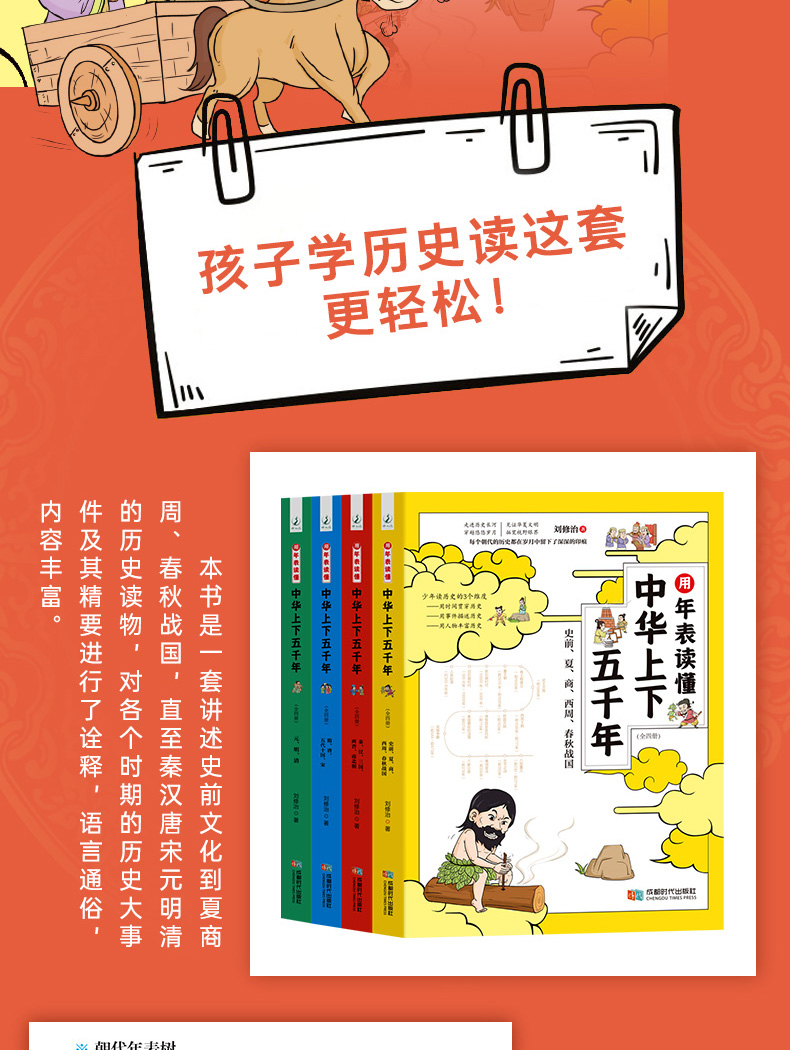

折扣购买: 用年表读懂中华上下五千年:全四册

ISBN: 9787546429496

刘修治,山东昌邑市人,毕业于昌潍师范外语专业。曾从事教师,编辑等职,后潜心阅读并研究先秦思想流派经典及史料书籍, 读书看重本原形成的背景及发展的逻辑演变。曾编写《中华藏书》系列、《四书五经》系列、《孙子兵法》、《三十六计》等。

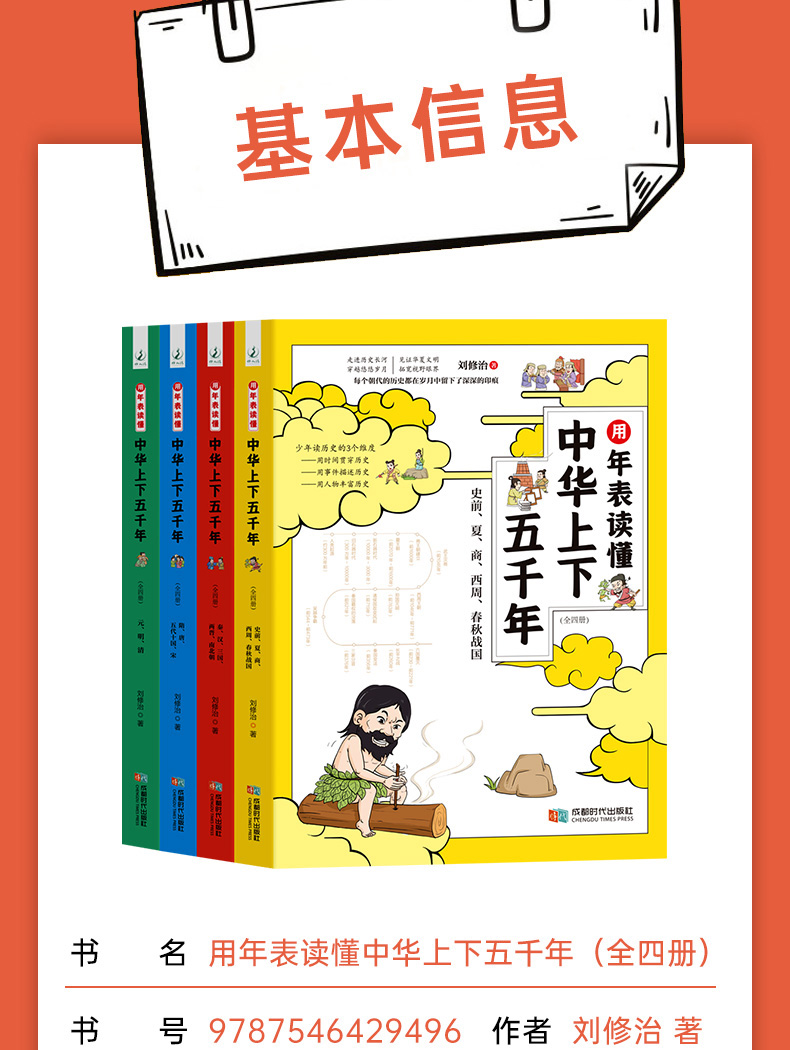

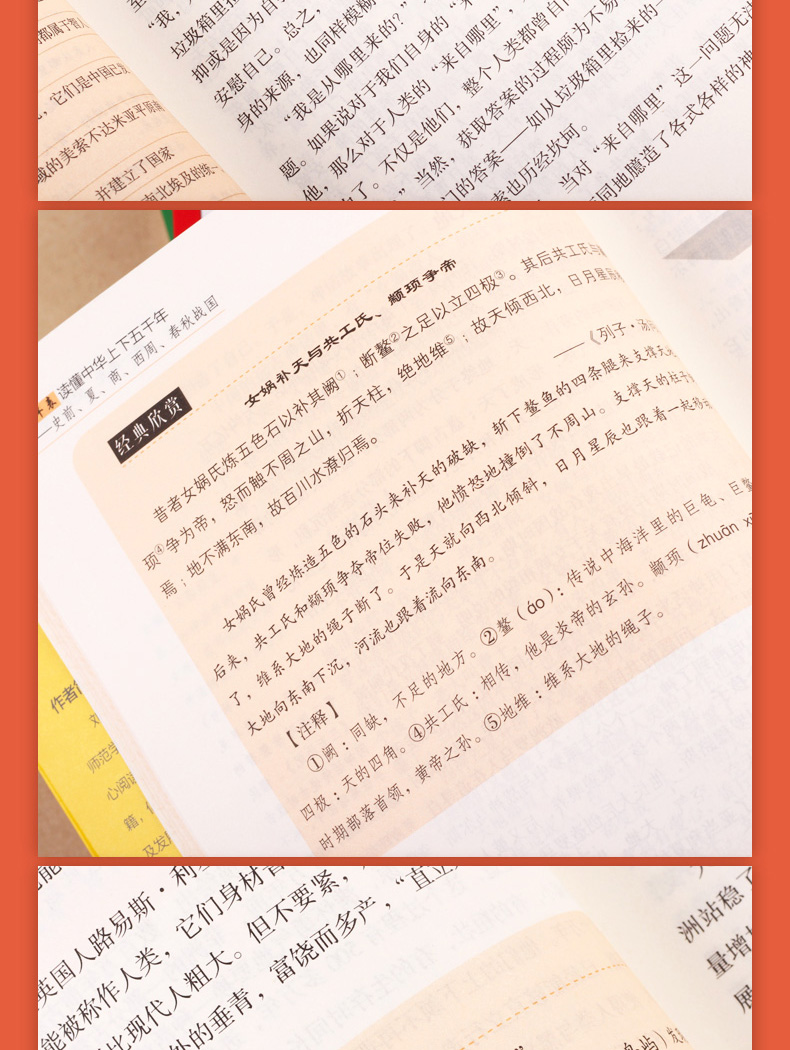

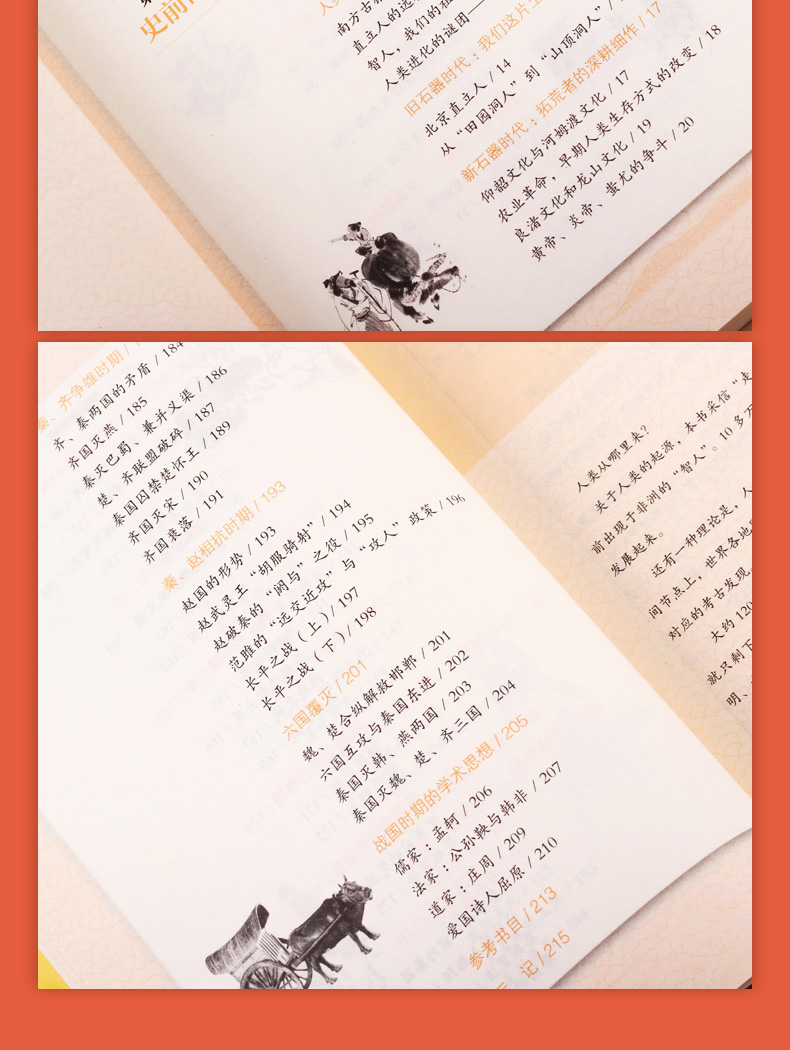

为什么现在的猴子不能进化成人? 首先,并不是远古时期的所有类人猿都进化成了人类。当时已经开启了进化的类人猿,也很难说它们有多强的主观愿望,因为那时的它们根本无从得知数百万年后的人类是个什么样子。 其次,物种的进化过程非常漫长,动辄需要几百万年的时间。进入工业化时期后,人类对地球的影响发生了天翻地覆的变化。人类发展得太快,已经不给现代的猿类进化留下时间和空间了。在人性的贪婪之下,它们还能够健康、成群地存在,已是万幸了。 最后,其实猿猴是如何进化为人的,我们知道的依旧太少。人类进化的原因,至今还是个谜。 旧石器时代:我们这片土地上的拓荒者 北京直立人 大约50万年前,走出非洲的一支直立人几经周折,来到了亚洲。他们擦了一把额头上的汗水,在现在的北京地区安顿了下来(并非是定居的生活方式),这些开拓者被称为“北京直立人”(旧称“北京猿人”)。 北京直立人身体强壮,善于奔跑,天生就是捕猎高手。在这片丰盛的草原上,他们成群结队四处游荡,目标就是可以吃的果子和野兽。当时能对他们产生威胁的食肉动物不太多,但很致命,如老虎、豹子、熊、狼等都不是单个的北京直立人所能应对的。不过北京直立人无所畏惧,他们对付凶猛野兽已经相当有经验。可以说,他们虽面临风险,但日子过得还不错。 晚上,在他们群居的山洞里,篝火上烤着捕猎来的野兽,地上的树叶上还有采集来的瓜果。他们的生活富足而惬意,他们就这样大约存在了几十万年,这是个很了不起的存在。北京直立人最终还是迎来了挑战,智人来了。 从“田园洞人”到“山顶洞人” 4万年前的田园洞人和2.7万年前后的山顶洞人都属于智人,随着他们的到来,北京直立人仿佛一夜之间就消失了。他们走得很匆忙,也很彻底,后来再也没有发现他们的踪迹。关于他们消失的原因,一种解释是智人消灭了他们。智人这些后来者没有表现出后辈应有的礼貌,而北京直立人也没有表现出前辈的大度,双方没有过多寒暄就宣战了。以力取胜的北京直立人,终究敌不过以智取胜的智人,于是智人占领了这片土地。另一种解释是,智人到来之前北京直立人就已经消失了,原因是他们耐受不住冰河期的寒冷而消亡了。 不管如何,智人在直立人曾经生活的这片土地上开始了全新的生活。相比于北京直立人(他们中的半数活不过15岁),山顶洞人要长寿得多,有的甚至活到60多岁。他们的脑容量和身高等特征也已经和现代人相差无几。而他们的聪明才智,在工具制造上也得到充分体现。一句话,他们属于更强的一代。 但需要说明的是,到目前为止还没有任何直接证据能够证明,田园洞人抑或山顶洞人就是我们的祖先。这么说吧,他们与我们能够发掘到的祖先痕迹之间,存在着长达1万年的空白。 旧石器时代和新石器时代,有什么区别? 传统的观点曾经只着眼于石器本身,这种观点认为,打制石器的时代就是旧石器时代,而磨制石器的时代就是新石器时代。磨制工艺肯定比打制手法更精巧细致,所以新旧也就分开了。简单,也粗暴。 新兴的观点则认为,区别是多方面的,最主要的是食物获取方式不同。旧石器时代的人们,主要以狩猎和采集度日;新石器时代的人们,则更多依靠农业种植和家畜畜养生活。 如此一来,新、旧石器时代的分别就很多了。旧石器时代的狩猎和采集,肯定不会用到翻地的锄头、收割的镰刀、伐树的斧头,同时可能也不会建造房屋,更不用说粮仓了。而上述这些工具与设施,是新石器时代的人们所需的。 新石器时代:拓荒者的深耕细作 仰韶文化与河姆渡文化 进入新石器时代后,华夏这片大地上突然热闹了起来,贯穿黄河中下游的仰韶文化和长江流域的河姆渡文化相继出现。 仰韶文化,因1921年发掘于河南省仰韶村而得名;河姆渡文化则因1973年第一次发现于浙江河姆渡镇而得名。仰韶文化并不仅是仰韶村发现的这一处,而是包含了后来在黄河中下游发现的同一时期的上千处文化遗迹。仰韶文化存在于距今7000年至5000年之间,踪迹遍布于甘肃、宁夏、陕西、山西、河南等大片区域,大致有半坡文化、庙底沟文化以及西王村文化三大类型。仰韶文化的发掘,终结了“中国无石器时代”的论断。 河姆渡文化基本与仰韶文化同期,主要分布在杭州湾南岸的宁绍平原及舟山岛,也已经发现了49处遗迹。 农业革命,早期人类生存方式的改变 旧石器时代,人们主要是以狩猎和采集为生,活动范围就会受到动植物分布的影响,就像现在非洲草原上迁徙的动物,跟随着食物一路向前。但到了新石器时代,大约1万年前,人们生存方式发生了很大的变化:人们不再到处游走,而是开始定居下来;也不再单纯依靠采集与狩猎获取食物,而是开始垦荒、播种,同时把猪、狗、羊、鸡这些野生的动物圈养起来。生存方式的改变,就是名副其实的农业革命。 这场农业革命延续了五六千年,成果也极为辉煌。直到今天,我们的主要食物来源依旧依靠那个时期人们的伟大创举,如他们对水稻、小米、小麦、大麦、玉米、牛、猪、羊等的驯化。相比于他们,此后几千年的人们实在没有什么值得夸耀的地方。 从游牧渔猎到定居耕种的变化,使得人们更容易吃饱肚子,也促成了人类文明的高速发展。可是,很难说这种变化是当时的人们主动的选择,更可能是被迫的。因为植物种植不仅劳动强度大而且回报周期长,而狩猎和采集的劳动强度更小且回报是立竿见影的。人们最初可能只是试图驯化植物以备不时之需,令他们没想到的是,植物的回报大大超过了他们的预期,竟然完全可以填饱肚子。种植植物的同时,人们开始驯养动物,以它们作为肉食来源。 仰韶文化与河姆渡文化都有农业的痕迹,饲养家畜如猪、狗、羊、鸡等也已经非常普遍。仰韶文化范围内的人们种植栗和黍,河姆渡文化范围内的人们则种植了水稻。 农业革命使食物的储存成为可能,人类首次拥有了长期的财产。但这也导致了人类冲突的加剧。 刀耕火种(zhòng) 刀耕火种:石器时代的耕种方法。把树木砍倒,把树干和枝叶烧成灰做肥料,在空出来的地面上挖坑播种。 这个成语,所描述的就是旧石器时代与新石器时代交接时期,人们生活方式的转变,从狩猎、采集转向农业耕种。 良渚文化和龙山文化 伴随着文化的兴起,中国史前社会也就进入了母系氏族社会。母系氏族社会跨越了旧石器时代晚期和新石器时代早期。母系氏族社会,即部落内部人员之间的关系,都是建立在以母亲的社会关系为基础之上的。比如,有一个村子,村中的人的亲戚关系比较简单,只有姨妈、姥姥,而没有叔叔或姑姑。发现问题了吗?对,就是没有父亲这边的亲戚。母系氏族大致就是这样的社会形态,甚至人“只知其母,不知其父”。 大约4500年前,黄河中下游的河南、山东、山西、陕西等省出现了新的文化——龙山文化。与龙山文化差不多相同时期,长江中下游也出现了一种新的文化——良渚文化。龙山文化是否继承于仰韶文化,良渚文化是否发展于河姆渡文化,我们只能推测有这种可能,但再详细的过程就无从得知了。 现代的发掘证明,当时这两种文化已经发展到了我们意想不到的高度。龙山文化发掘出来的黑陶杯杯壁只有0.5毫米厚——大约不到5张白纸的厚度,即便在今天想要烧制出这样成色的陶器都非常困难。良渚古城遗址包含30万平方米的宫殿区,300万平方米的内城,800万平方米的外城。如此规模的古城遗址,非常罕见。据推测,良渚古城是目前发现的最早的中国城邦。但良渚古城有些奇怪,城墙的坡度比较小,其中一面城墙坡度只有30度,这是一个老人或小朋友都能轻易走上去的角度,很难起到御敌的作用。 黄帝、炎帝、蚩尤的争斗 大约5000年前,在黄河中下游产生了三个强大的部落,黄帝部落、炎帝部落和蚩尤部落。其实这一带大小部落还有很多,只不过这三个部落最为强大。 至于这三个部落是怎么形成的,有不同的说法。其中一种推测是,长江流域的原始部落开始向北迁移,他们来到今天的河南商丘一带停下了脚步,其中的一部分继续向北,来到今天山东的聊城一带驻足。经过1000年的繁衍生息,在商丘一带的部落形成了炎帝部落,而北上聊城的部落则形成了蚩尤部落。在今天河南新郑一带还出现了本地的一个大部落——黄帝部落。这种观点是基于考古发掘和民俗考证,在炎帝和蚩尤身上,或多或少有着良渚文化的影子。 一山不容二虎,况且还是三个,于是三大部落的争斗也就开始了。之所以这个时候出现了部落间争斗的传说,是因为这个时候打仗变得有利可图了。随着农业的兴起与定居的生活方式形成,部落里开始有存积的粮食,还有饲养的牲畜。战胜的一方,就可以获得失败一方的粮食和牲畜。以前狩猎为生的时期,人类之间的冲突反而很少。那时人们打了猎物就吃,根本就没有剩余,即便打胜了也得不到什么,就像现在的非洲草原,一个狮群去跟另一个狮群打架是很少见的。 我们回过头来再说说这三大部落。蚩尤是个很厉害的人,他力大无比,他率领的部落也都勇猛善战,黄帝部落和炎帝部落都不是他的对手。黄帝与炎帝都有雄才大略,可是他们依旧敌不过蚩尤部落。 被蚩尤按在地上打的滋味不好受,黄帝便去搬救兵。最终,黄帝依靠救兵,和炎帝一起把蚩尤杀了。蚩尤部落也逃亡西南,据说成了苗族的祖先。 共同的敌人没有了,剩下的两个部落便开始算账了。因为打败了强大的敌人,黄帝自然觉得他应该是老大。可是炎帝不太认可:切,听我说,打败蚩尤也有我的功劳。好吧,既然嘴上讲不清楚,那就用拳头来解决问题吧。黄帝部落和炎帝部落的争斗开始了。结果黄帝部落取胜了,炎帝部落失去了所有的人口和牛羊。 还有一种说法是,黄帝部落打败了炎帝部落。而后,黄帝部落和炎帝部落合在一起,打败了蚩尤率领的九夷联盟。 不管如何,黄帝两次大胜,名声大振,周边的大小部落纷纷拥护黄帝为“天子”。自此,黄帝成为华夏民族的共同祖先。 1、本书是一套讲述史前文化到夏商周、春秋战国,直至秦汉唐宋元明清的历史读物,对各个时期的历史大事件及其精要进行了诠释,语言通俗,内容丰富。 2、在讲述各个朝代重要发展事件的同时,配以年表的方式,将历史脉络清晰地展现在读者面前,便于读者更轻松地了解历史文化。 3、书中在正文讲述的基础上,设置了边栏精要文字,以及生动性强的版块,以帮助青少年读者更好地吸纳和扩展丰富的历史知识。 4、全书一套四本,插图精美,图文并茂,是广大青少年学习和了解中华上下五千年历史的极好读本。