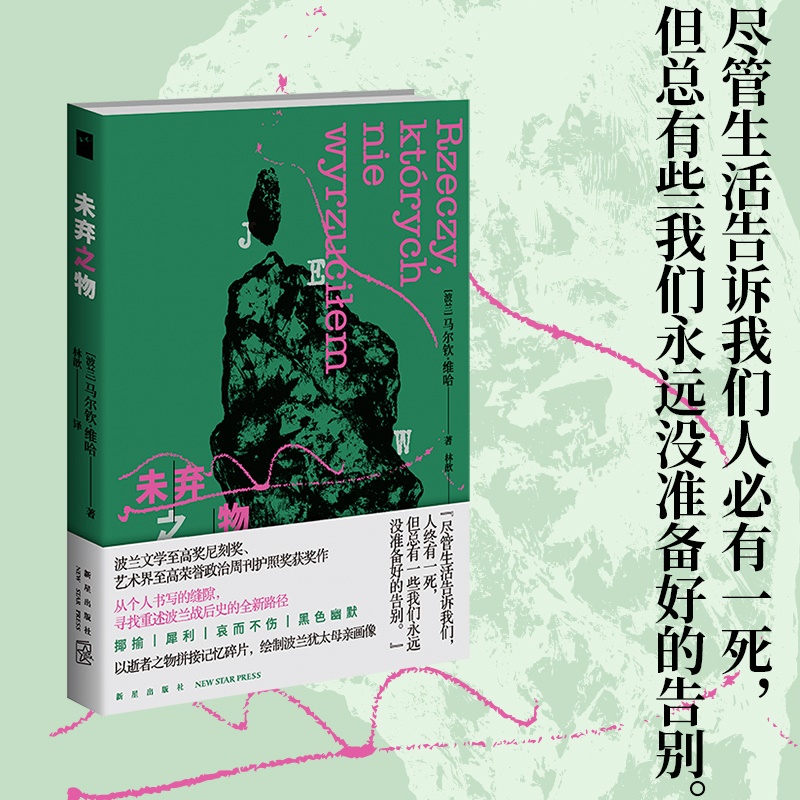

出版社: 新星

原售价: 52.00

折扣价: 33.30

折扣购买: 未弃之物

ISBN: 9787513355940

作者 马尔钦˙维哈(Marcin Wicha),波兰颇负盛名的当代作家之一。1972年生于华沙,从事封面、海报和商标设计,偶尔撰文写书。著有《为何我不再热爱设计》《未弃之物》:前一本书,他告别了父亲,后一本书则献给母亲。《未弃之物》获波兰文学至高奖尼刻奖、艺术界至高荣誉政治周刊护照奖以及贡布罗维奇奖。 译者 林歆,广东外语外贸大学波兰语教师,其译著有托卡尔丘克的《世界坟墓中的安娜˙尹》、姆罗热克的《三个较长的故事》。

前言 这是个关于物品的故事,关于唠嗑的故事。换言之,这是一本关于词与物的书。这也是一本关于我母亲的书,因此,它读起来并不欢快。 我曾一度认为,只要我们还晓得如何描述一个人,就意味着我们还记得这个人。如今,我的想法变了:只要我们仍不晓得如何描述一个人,那么这个人就仍与我们同在。 我们之所以能把逝者占为己有,是因为他们已被浓缩成一幅画像,甚至是只言片语。沦为囿于背景的过客。直到现在,我们才得知,原来他们是这样或那样的人。直到现在,我们才能总结他们瞎折腾的一辈子,为不合理之处找到解释,画上句号,并打上分数。 但是,我并不能记住每个细节。只要我还不晓得如何去描述他们,他们就还活着。 四十年前——我也不知道,为何偏偏那场对话印在了我的脑海——我当时在吐槽波兰国家电台的某档教育类节目,我母亲说:“没人能把生活中的一切都化作笑谈。”这个道理我懂,但我就是不听劝。 我在那本关于设计的书里提到,我们那几册《你和我》月刊里的食谱不翼而飞。借这次机会,我也会告诉大家,它们后来是如何失而复得的。 传家宝 她从不谈及死亡。唯一一次,是她朝柜子不经意地挥了挥手: “你打算拿这些东西怎么办?” “这些东西”指的是宜家家居里常见的组合柜。金属轨条,上墙支架,几块木板,几张白纸,几撮灰尘,还有小时候画的画,仍用图钉挂在上面。这还没完,还有一沓明信片,一些纪念品,栗子壳做的干瘪小人儿,去年用落叶做的假花儿。我得琢磨一下,该如何回答这个问题。 “妈,你还记得马里乌斯吗?我们一块儿上的学。” “那孩子很听话。”我母亲回答道。她还记得,我不爱和他玩。 “几年前,我和玛尔塔一起去看望他丈母娘,还给他们捎了点东西。东西应该是给小孩子的,游戏围栏或者别的什么。” “他家有几个小孩来着?” “这我不清楚,但他丈母娘对他可谓赞不绝口。那时候她家屋顶不是漏水嘛,马里乌斯花重金给她换了全新的沥青瓦屋顶,还告诉她:‘妈,钱的事你甭担心,毕竟这一切都会变成传家宝。’” “马里乌斯混得还行吧?” “我只知道他在一家律所工作。但妈,你也别挂念你这些传家宝了,有的是时间。” 可惜,时间不多了。 购物是我母亲的毕生爱好。对她来说,最幸福的时光,莫过于每天午后去逛商店。“走,上城里去!”是她的口头禅。 她和父亲总爱买些没用的小玩意儿。小茶壶,瑞士军刀,各种灯饰,自动铅笔,手电筒,充气颈枕,大容量化妆包,以及各种花里胡哨的旅行用品。说来也怪,他们其实从未出过远门。 有时,我爸妈跑遍大半个城市,只为寻找钟爱的茶叶,或是马丁?艾米斯新发表的小说。 他俩有最爱逛的书店,有最喜欢的玩具店,还有最常光顾的维修店。他们好友遍天下,且都是些心地善良的人,比如古董书店的老板娘,瑞士军刀店的掌柜,鲟鱼摊的大叔,还有那对卖立山小种红茶的夫妇。 每次购物,都仪式感满满。有一次,他们相中了二手灯具店里的一盏十分奇特的灯。卖灯先生,套用父亲的原话,乃是一位“热心公民”。太传神了。 他们反复打量,探听价格,最后终于得出结论,买不起。于是便打道回府,备受折磨,摇头叹息。又暗下决心,若哪天发了财,这显然指日可待,他们一定会拿下这盏灯…… 在接下来的几天里,他们句句不离这盏求之不得的灯。左思右想,该把这盏灯放在哪里才好看。同时,又互相提醒,别忘了这灯有多贵。自此,这盏灯便如影随形,成为我们家的成员之一。 父亲老给我们念叨这盏灯的特别之处,还(凭借其惊人的视觉记忆)在餐巾上描摹出灯的样子,解释它的设计是如何精妙绝伦。还不断强调,灯的电线由一层织物绝缘层包裹着,几乎不见磨损的痕迹。对电木材质的开关,更是赞不绝口。我已经能想象出他拿着螺丝刀拆解开关时的兴奋样儿了。 有时候,爸妈还会坐车去那家灯具店,只为多看它几眼。我至今都没弄明白,难道他们就没想过顺便讲讲价吗?最后,还是买了下来。 他们二老堪称完美顾客。不但心慈面善,展露对新品兴趣的时候也小心客气。有一回,我爸在商场里突发心脏病,起因竟是试喝了一款弗鲁格牌的绿色果汁饮料。在最后一刻,我们还是没忍住开起了玩笑,甚至救护车的随行医生也被逗乐了。 父亲仅留下一条小溪流,电视遥控器,药箱子,呕吐盆。 那些无人触碰的物品,逐渐变得默默无闻,黯淡无光。化作河曲,沼泽,泥巴。 抽屉里塞满了旧手机的充电器,坏掉的钢笔,各种店铺的宣传卡片。旧报纸,损坏的温度计,压蒜器,刨丝器,还有那个,叫啥来着,名字很逗的,经常在菜谱上读到?小乌贼,对,小乌贼搅拌器。 这些物品并非毫无知觉。它们预料到自己即将被转移,被挪到不需要它们的地方,被外人的手倒腾。沾上灰尘,化作残片,布满裂痕,在陌生的触摸下一碰就碎。 用不了多久,就没人记得,哪些东西是在匈牙利中心买的,哪些是在德萨店买的,哪些是在策佩利亚店买的,哪些是在古董书店买的,哪些又是在经济大繁荣时期买的。头几年,商店还会给家里寄来用三种语言写的贺卡,还总会附上照片,上面是某种镀金小摆件,但这并不会持续很久。也许是商家对顾客失去了耐心,也许是店铺早已关门大吉。 没人还会记得这些东西,没人会告诉你,如何把裂了的咖啡杯粘好,如何更换电线(再说要去哪儿才能找到同款呢?)。刨丝器、搅拌器、漏勺全都成了垃圾,化作传家宝的一部分。 但是,这些物品时刻准备抗争,拒不认命。我的母亲也时刻准备着。 “你打算拿这些东西怎么办?” 不少人都问过我这个问题。我们不会消失得无影无踪。即便消失了,我们的物品也仍将存留于世,并化身沾满尘土的街垒。 “只要我们仍不晓得如何描述一个人,那么这个人就仍与我们同在。” 在书中,作者以母亲生前留下的物品为中心,拼接了记忆碎片,重构了作为上世纪二战前后生人的波兰犹太裔的母亲的个人史、生命史与家族史。全书分为三个部分:母亲的厨房、词典和该笑就笑,以母亲厨房里的物件、母亲书架上的书籍与母亲临终前的片段回忆为焦点,追溯了其背后的波兰战后史。借助对这些逝者生前之物的沉思,来对抗沉默,还原战后物资匮乏背景下波兰人的日常、民族的苦难以及世界的脉动。