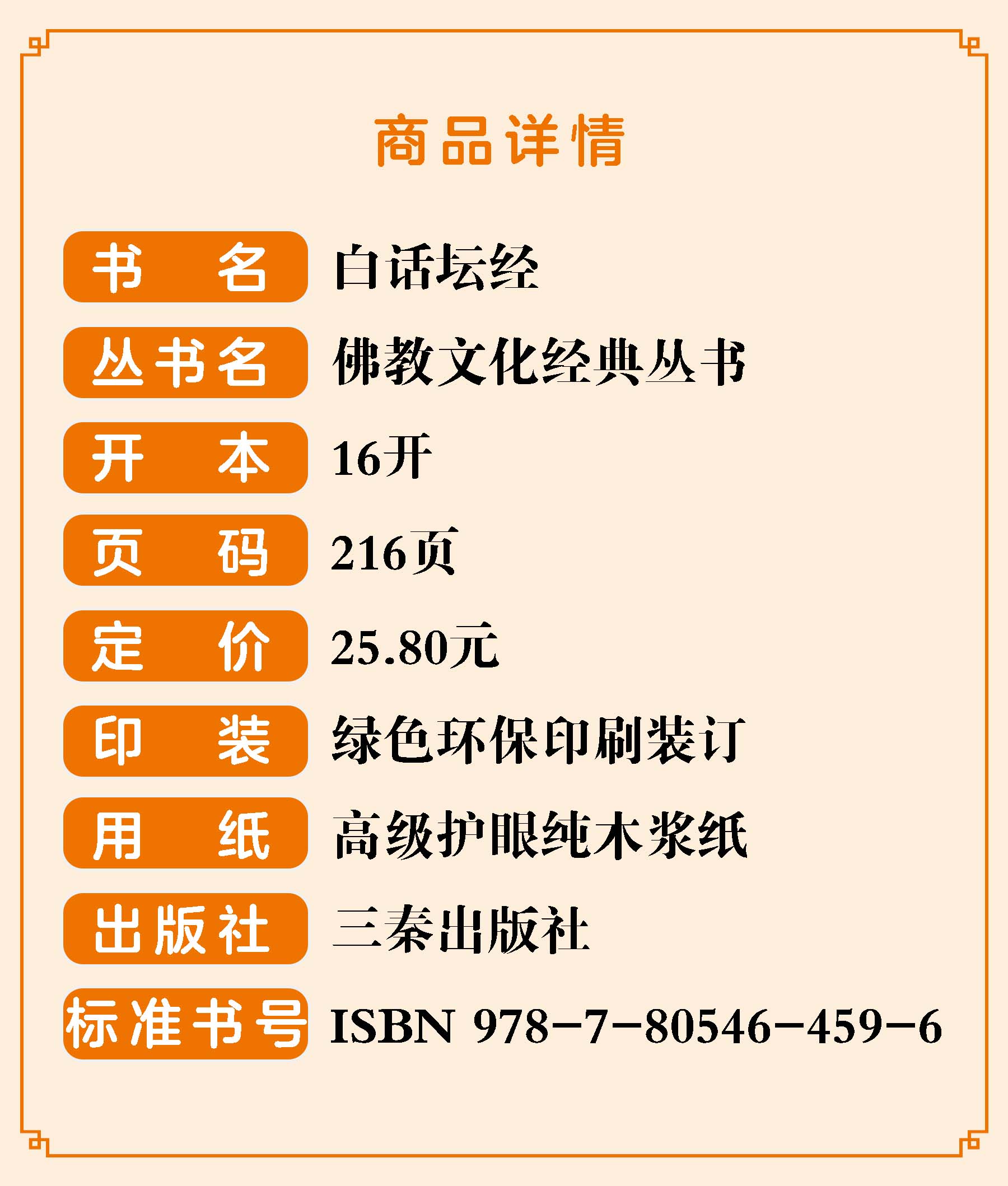

出版社: 三秦

原售价: 25.80

折扣价: 11.10

折扣购买: 白话坛经

ISBN: 9787805464596

注译者: 魏道儒,河北景县人,博士生导师,华严学研究专家,中国社会科学院学部委员,中国社会科学院世界宗教研究所研究员,美国夏威夷大学访问学者,中国社会科学院学部委员。魏道儒主要研究方向是佛教。主要著作有《白话坛经》《中国华严宗通史》《华严学与禅学》《宋代禅宗文化》《禅宗无门关》《佛教史话》《坛经译注》等,合著有《中国禅宗通史》《佛教史》《佛教基础知识》《中国五大宗教知识读本》等,合译有《早期佛教与基督教》《宗教生活论》等。

①善知识:一般指道德高尚、知识渊博、富有智慧,并能够指导他人信奉佛教的人。可以用于称呼出家僧人,也可以称呼没有出家的佛教信徒。这里的“盖知识”是惠能对所有在场听众的赞誉性称谓。对于佛教的这种称谓语,我们没有在译文中译出。 ②菩提:梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”等,指对佛教教理的认识和觉悟。佛教各派对此有不同解释。一般说来,达到佛教解脱境界的智慧,可以通称为“菩提”。《坛经》吸收了《维摩诘经》和《大乘起信论》等佛教经典的思想,并且予以发挥,把“菩提”作为每个人先天具有的觉悟本性,与佛的智慧没有区别。我们一般译为“觉悟”,由于行文的需要,在个别地方没有译出。 ③自性:指一切事物和现象永恒不变的本性,包括每个人先天具有的自我本性。《坛经》中所讲的“自性”,主要强调人的本性,认为人的本性中不仅蕴含了世间的万事万物,而且蕴含了全部佛教道理,这是人们成佛解脱的内在依据。 ④本来清净:“本来”是指没有开端,先天如此。“清净”一般指人们在行为、语言和思想三个方面都符合佛教的教义,没有任何过失,尽善尽美。按照佛教经典常用的比喻,“清净”就是人们没有受到世俗尘埃的污染,洁净无瑕。否定有违于佛教教义的言行和思想,是保持“清净”的前提。《坛经》中,所讲的“清净”,又是按禅宗的教义来衡量的。 ⑤但用此心,直了成佛:只要运用和依据人的本心,就能够不经过任何修行阶段而直接成就佛道。《坛经》中“心”字出现了数百次,其含义并不完全相同。此处的“心”是指与佛的本性和佛的智慧相等同的人的本心。禅宗认为,人心先天就蕴含着包括佛教全部道理在内的一切,所以,成佛解脱的过程只是一个修“心”的过程,也就是一个自我心理调节的过程。正是基于这种理论,《坛经》强调“但用此心”。“直了成佛”,是说明成佛不需要长期的修行,不需要经过若干修行阶位,这个从凡入圣的转变过程可以在瞬间完成。“佛”,是梵文Buddha的音译之略。 中国僧人撰写的著述中被冠以“经”的一部典籍! ●中心思想:《坛经》的中心思想是“见性成佛”,或“即心即佛”的佛性论,“顿悟见性”的修行观。所谓“唯传见性法,出世破邪宗”。性,指众生本具之成佛可能性。即“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”及“人虽有南北,佛性本无南北”。这一思想与《涅槃经》“一切众生悉有佛性”之说一脉相承。 ●核心方法:惠能法师指导禅者修行实践的核心方法:“无念为宗,无相为体,无住为本”。无念即“于诸境上心不染”,就是不论遇到什么境界都不起心动念;无相为体,即“于相而离相”,以把握诸法的体性,知一切相皆是虚妄;无住为本,即“于诸法上念念不住”,无所系缚。 ●修行次第:于修行的次第上,一般说法认为惠能法师主张顿悟,其实是误解。惠能法师认为“不悟即佛是众生,一念悟时众生是佛”,“万法尽在自心中,顿见真如本性”,是指佛与众生的差异只在迷悟之间,但同时强调:“法即无顿渐,迷悟有迟疾”;“迷闻经累劫,悟在刹那间”,指出“法即一种,见有迟疾”,“法无顿渐,人有利钝”,明确指出了由迷转悟有量变积累的过程,客观地分析了顿悟与渐悟的关系。 ●净土思想:《坛经》还主张唯心净土思想。认为“东方人造罪念佛求生西方,西方人造罪念佛求生何国?凡愚不了自性,不识身中净土,愿东愿西,悟人在处一般”。又说:“心地但无不善,西方去此不遥;若怀不善之心,念佛往生难到。” ●惠能法师反对离开世间空谈佛法,主张“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角”。指出:“若欲修行,在家亦得,不由在寺。在家能行,如东方人心善;在寺不修,如西方人心恶”。 ●《坛经》地位:《坛经》的思想对禅宗乃至中国佛教的发展起了重要作用。中国佛教著作被尊称为“经”的,仅此一部。