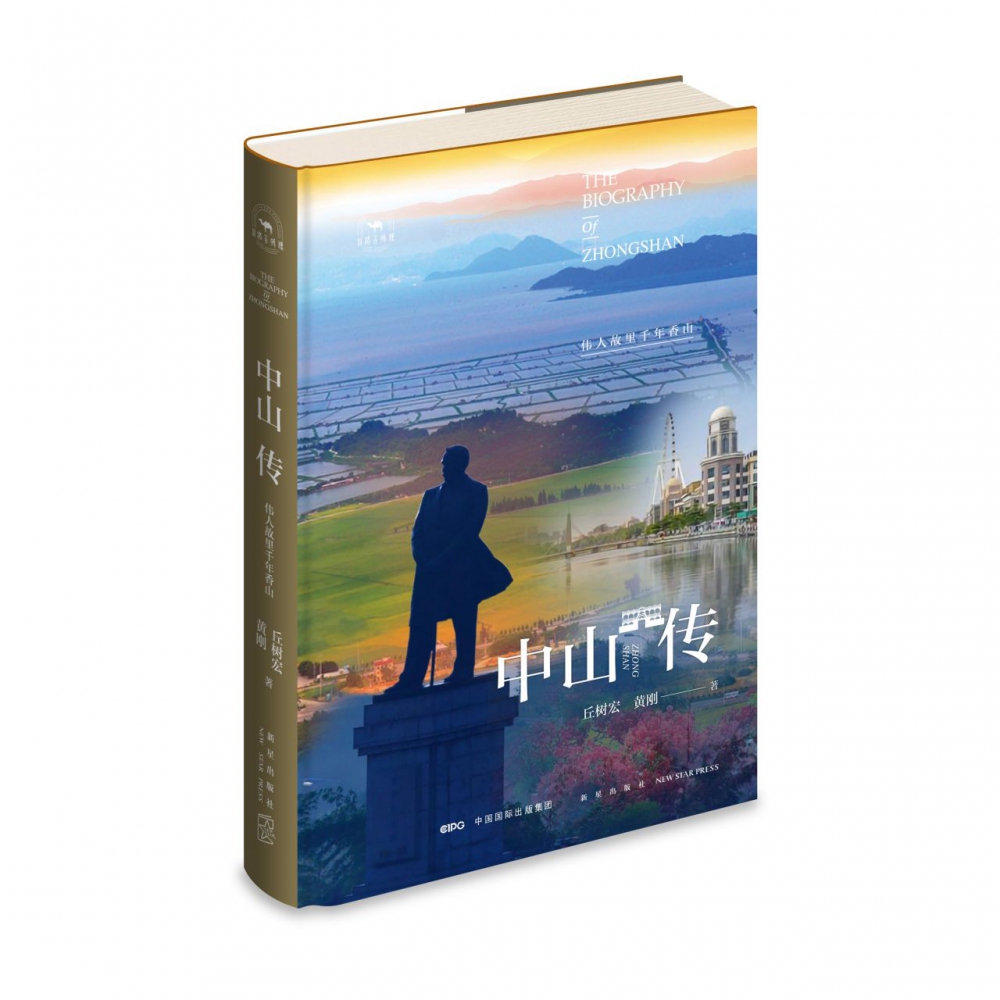

出版社: 新星

原售价: 89.00

折扣价: 57.90

折扣购买: 中山传(伟人故里千年香山)(精)

ISBN: 9787513344999

丘树宏,中国宋庆龄基金会理事,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东省作家协会副主席兼诗歌创作委员会主任,中山市政协原主席;中国作家协会会员,中国音乐家协会会员;“孙中山文化”首倡者。代表作:诗歌《以生命的名义》《共和国之恋》,大型交响史诗《孙中山》《南越王赵佗》,散文《小小翠亨村》等。 黄刚,笔名唐风,国家二级作家、广东省宣传文化优秀人才、广东文学院签约作家。系中国诗歌学会、报告文学学会会员,广东省作协理事、广东散文诗学会副会长、中山市作协副主席。出版《山高谁为峰》《阳光不锈》《驭风而行》等10部。作品曾获中国新闻奖、中国报纸副刊年赛金奖、井冈山文学奖、孙中山文艺奖,五次蝉联广东散文诗年度奖等,入围第六届鲁迅文学奖,入选《新华文摘》与中国诗歌、散文、散文诗年选(精选)等30余次。

从香山到中山 香山之名一源香山岛,二源五桂山上的沉香。 而中山市之名则源于世纪伟人孙中山。 因此,香山是一座自然的山,中山更多是一座人文的山。 据北宋地理学家乐史编撰的《太平环宇记》记载:“香山在县南,隔海三百里,地多神仙花卉,故曰香山。”清代的史学者认为,香山县因五桂山上有许多神仙花卉,香飘四溢而得名,这与古代民间的传说与古籍所述是吻合的。 1982年,调查发掘发现了中山境内史前和先秦、春秋战国、两汉等时期的古遗址较集中在南朗镇一带,如在龙穴村、泮沙村、崖口村、下沙、平顶等多个地方。从这些古遗址所处的地理位置来看,大都分布在五桂山周围。《珠江三角洲形成、发育、演变》一书称:“珠江三角洲是在三次海侵和三次海退的过程中发育起来的,这是珠江三角洲形成、发育、演变的基本过程;而海侵、海退的交替,是全球气候变迁和海平面升降变化的结果。”在这演变过程中,中山全境处于首当其中的位置,受过三次全面的海侵和海退的冲击。这个时期是距今7500-5000年著名的大西洋期海侵期。由此可见,当时的五桂山是位于南海珠江出海口海域上的一座孤岛,上有海拔530米的最高峰,其山麓有山体形成的多曲折海岸和大海湾。海湾岸边是河流冲积和海浪沉积形成的沙丘、沙堤。南朗多处古遗址和历史遗物就是在这些地点发现的。这就证明早在距今5000年前,古代的中山南朗居民已知舟楫之利,从居住的海滨渡海到附近海岛上居住(如现在的珠海淇澳岛等),进行打渔捕捞生产劳动和生活。 以南朗龙穴遗址为例,其遗址原是伶仃洋西海边一片大沙丘,位于南朗镇东边龙穴头村北面,东面离海边2.5公里。1990年12月,广东省文物考古研究所与中山市有关方面共同发掘了龙穴遗址。遗址堆积的第三层是距今5000多年前新石器时代晚期前段的文化层。该遗址的文化层中出土了大 量的磨制石器,如石锛、石斧、石锤、石饼、砺石等器物;还有完整的彩陶圈足盘和彩陶碗、夹砂陶釜、陶器座、陶拍、陶支脚等器物。从崖口村出土的彩陶器物来分析,它们均是古代南朗居民用来盛放食物和煮食的器皿。崖口村正处于这一沙丘地带上,具同一历史属性。 众所周知,距今6000-4000多年前的黄河流域仰韶文化时期,彩陶器是最常见的古代人生活器皿。凡是该地区这个时期的古遗址中,彩陶器或彩陶器残片俯首可拾。但地处岭南的广东,尤其是珠江三角洲地区,迄今为止,仅在粤东海滨和珠江三角洲南端海滨及岛屿,还有珠江三角洲顶端的高要广利蚬壳洲遗址中有少量彩陶残片出土。崖口周边地域沙丘古遗址考古发掘所得的完整彩陶器及较完整的彩陶器竟达五六件之多,实属难得。考古学者们常常通过分析出土的生产工具种类、形制特点和遗址周围环境来判断当时古代人群的经济生活方式与生产方式。从遗址的周围环境来分析,当时的遗址是海边一段沙堤和沙丘,面临海湾,背后是低山岗,西部是五桂山。为此,我们推测距今5000多年前,居住在这一带的古代居民,其生产活动主要是以捕捞海上的鱼虾贝类和在森林中狩猎为生,其古代文化具渔猎文化属性。 考古学者还惊喜地发现在在这一区域内的崖口及翠亨下沙附近的海边沙丘中,有一件黄釉面陶圈足壶,该陶器的器表拍印有条纹,器腹部刻有“口”符号,这是一件粤东浮滨类型文化遗存的典型器皿。该文化遗址主要分布区在粤东和闵西南,年代约相当于商代中晚期。这么完整的拍印条纹釉陶壶,尚未在珠江三角洲中心地域发现过。正是这些看来不起眼的文物,证明了早在3000多年前,粤东地区的古代居民就已懂得乘木舟沿着浅海区向西到达珠江口附近一带的海岛和陆地活动。从目前的考古发现来看,距今约3500年前夏商之际,也有人类在其周围居住,从事生产活动。 据此可见,距今五千多年前的新石器时代,中山只是珠江口伶仃洋上的一众岛屿,陆地范围仅包括今中南部五桂山脉一带的山地丘陵。土著古越族人在此渔猎、生活。之后几千年,西江和北江不断奔流向海,河水挟裹着大量泥沙,流经香山岛时被阻挡,流速减缓,泥沙淤积,经年累月,形成一片片沙洲。 从宋代开始,香山岛以北的石岐海,其西边已有沉积的沙面浮露。到元末,被流水相隔的沙面,细数之下,有十八块之多,被称为“西海十八沙”。在明代,香山岛东北部的沙洲不断增多,发展成为一大片冲积平原,被称为“东海十六沙”。明朝末期,“西海十八沙”和“东海十六沙”的各块沙洲,由于泥沙不断淤积而缩短间距,最终连成陆地。 正是这座远古之香山岛,即今日之五桂山,连缀起一部城市发展历史的山海经。 香山岛——五桂山,既是…… 本书作者丘树宏曾任中山市政协主席,对中山市的历史有深入的了解,并亲自参与城市的当代规划与发展;另一位作者黄刚亦在中山生活多年,长期关注、了解与研究这座城市的内涵。两位作者均有丰富的创作经验,在本书中,他们将多年思考与经验所得灌注其中,在探寻历史、注目当下、解读城市性格、展示城市底蕴、塑造城市形象等方面作出了有益探索和深度挖掘。时空远阔,所涉广博,面宽点繁。 无论是哪里人,都对中山有一种特别的好感,原因是什么?作者在本书中从山海经纬到人文内蕴以九个华章的篇幅给出了他们的深刻认知和解读,呈现这座城的魅力和希望,寄寓与憧憬。