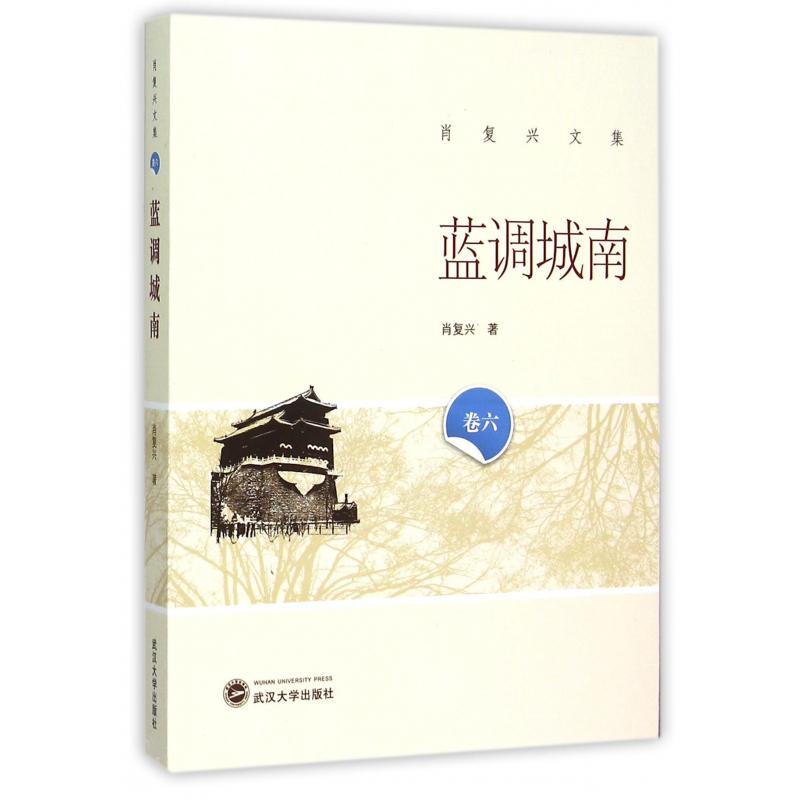

出版社: 武汉大学

原售价: 36.00

折扣价: 19.80

折扣购买: 蓝调城南/肖复兴文集

ISBN: 9787307167070

肖复兴,1982年毕业于中央戏剧学院。曾到北大荒插队6年,当过大中小学的教师10年。曾任《小说选刊》副总编、《人民文学》副主编。已出版长篇小说、中短篇小说集、报告文学集、散文随笔集和理论集百余部。《那片绿绿的爬山虎》等作品被选入大、中、小学语文课本以及新加坡等国的汉语教材。近著有《肖复兴散文100篇》、《肖复兴新散文画作》两卷、《肖复兴音乐文集》三卷等。曾经获得过全国以及北京、上海优秀文学奖,冰心散文奖,老舍散文奖多种,并获得首届“全国中小学生最喜爱的作家”称号。

枕碧楼:沈家本故居 眼前就应该是枕碧楼。走进上斜街的金井胡同, 光看它的外墙,就与众不同。不过,我有点犹豫。二 层小楼坐南朝北,朝西的木楼梯,漆脱皮落,木纹苍 老,柱子和窗子都是木制的,也没有什么问题。只是 墙体是砖结构的了,不大像。沈家本是浙江人,建这 所楼时,想让它在北京有南方味,所以全部木结构, 如同宁波的藏书楼伏跗室一样。正巧楼上走廊里站着 一位淘米的老爷子,便问道:这里是枕碧楼吗?老爷 子说:是。又问:我能上去看看吗?他答得痛快:行 ! 走上楼梯,正南对着一小走廊,左右两侧各有两 间屋。东边的要比西边的大,分别住着两户人家。木 隔断还在,花格菱没有了。后窗朝南,原来是有J蘸 檐的,现在把墙推到最南顶端,将房屋的面积最大化 了。窗外原来是一个小花园,当年的眉目,现在也能 看得出,伏窗望去,虽然看不到花木扶疏,视野依然 开阔,前面院墙内还有一排南房,也非常整齐气派。 后廊檐还在,非常宽,粗粗的圆木柱从一层的地上一 直伸到二层楼顶,楼下客厅的窗前成为了轩豁的凉棚 ,可以摆上桌子,花间一壶酒,对影成三人了。当年 ,沈家本从清廷退职之后,就是在这个客厅里接见了 梁启超、沈钧儒等民国风云人物,包括袁世凯当民国 大总统时派来的人,也是等候在这客厅里,只是袁大 总统请他出任司法总长却被他坚辞不就,杜门谢客。 楼上的书房,既是他藏书的地方,也是他写作的地方 。只是他藏有的那5万余册的书籍,如今风流云散, 不知跑到哪儿去了。 现在,人们对沈家本已很陌生了,其实,他是一 位非常值得我们记住的人。作为清末维新变法中的修 吏大臣,他是近代第一位称得上法学家的人,说他是 我们法学的奠基者,如同说鲁迅是中国文学的旗手一 样,其地位与价值相当,是一点都不过分的。即使我 们并不大懂得清末在他主持下修订十余部大法那些繁 文缛节的法律条文,也弄不清他为锐意改革沟通中西 而和以张之洞为首的“礼教派”斗争的艰苦几何,在 我们普通人看来,年代的久远,那实在有些过于复杂 ,或过于学术。但是,只要看我们一般人都能够明白 的这样一点:即几千年封建历史中残酷的凌迟、枭首 等刑罚。正是在他的努力下废除的,就知道该是多么 的了不起,他确实是一位富有创造性的伟大人物。晚 年的沈家本在这二层小楼上著述立说,写下了35种 190卷的《沈寄移先生遗书》和《枕碧楼日记》等一 批浩瀚的著作,是真正有理论有实践的大学问家。想 起他在枕碧楼上写下的诗:“与世无争许自由,蠖居 安稳阅春秋。”可以看出蠖居小楼他的心里其实并不 平静,阅尽春秋,是真的一种洞悉;与世无争,只是 一种无奈而已。 站在楼上,沈家故居一览眼下。这是一座老北京 典型的四合院,正房、东西厢房和倒座房,都保存完 好,屋脊翘起的鸱尾,有一处还映衬在蓝天中。是京 城现存的其他故居中少见的。烟霭迷蒙中,能看到不 远处是一片鲜艳的楼群,这座灰色沉稳而厚重的四合 院与之对比,显得很是鹤立鸡群,仿佛两段历史在分 割着空间,并不谐调地横亘在眼前的现实中。 靠东有一条夹道通向后院,据老爷子分析是仆人 住的地方。他说你可以到那里看看,那儿有一棵皂荚 树,全北京也没有几棵这么粗这么老的皂荚树了。就 是这院子和这楼最后拆了,这棵树也得保留! 我先去了主院,73岁的沈家本最后死在这里。他 在这里度过了生命中的最后13年。他的辉煌与他的失 意,都在这里演绎。他是1901年应光绪皇帝之召,从 保定府(那时他在那里任直隶按察使),回到北京任刑 部右侍郎,开始了他宏图大展的生涯的,在以后的十 年里,他删削旧法,制定新法,可以说叱咤风云。他 就是在刚刚回到北京的时候买下了这座当时被八国联 军破坏得潦倒的吴兴会馆(他本人就是吴兴人),然后 让它和自己一点点兴盛起来。如果没有以后保守派激 烈的反对,也许,他和国家一样,都会更好一些。起 码,他可以活得更长一些,这个宅院也会更长久保持 一些生机。 如今,看那每一间房屋,都让我想起沈家本的一 生,仿佛觉得他的一丝游魂和着清风与尘埃一起正在 这里游走。现在我们会为他最后的成就而叹为观止, 当初他是持续18年连考三次会试不第,一直到43岁才 终于考中了进士,命运比《儒林外史》里范进强不到 哪儿去。那时,他曾写下这样的诗:“曲巷自来车辙 寡,懒随征逐少年场。”如果当时他真的就这样萌生 退意,和他父亲一样退隐归家,我国的一位法学大家 可就彻底没有了。看来,什么时候什么事,关键都在 最后坚持的那一分钟之中。 我又去后院看了那棵皂荚树,两人环抱才抱得过 来,真粗,树皮裂如沟壑纵横,枝干道劲似龙蛇腾空 而舞。树的形象让人想起沈家本本人。 P1-3