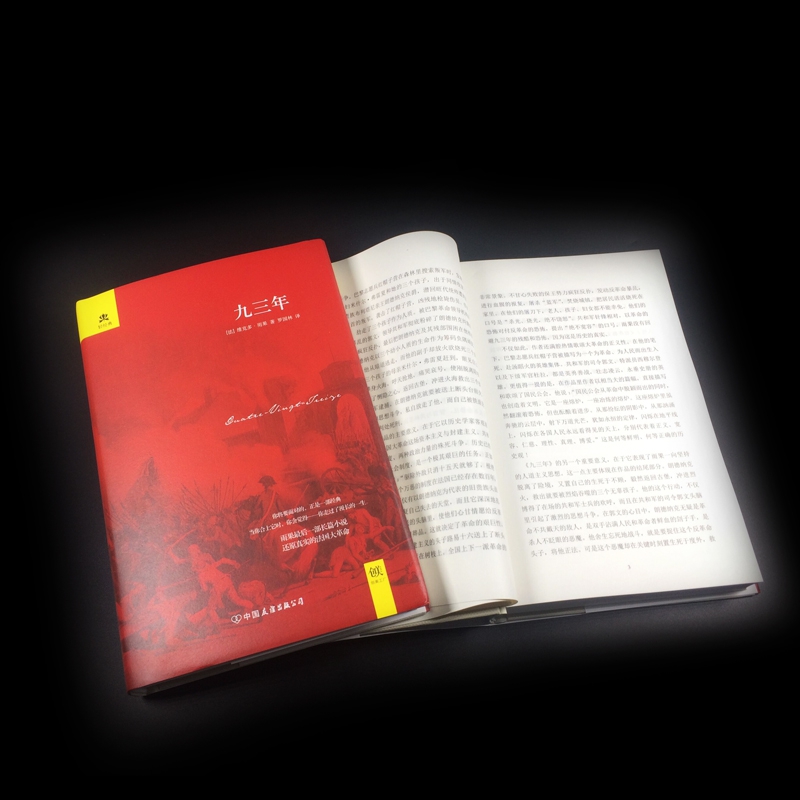

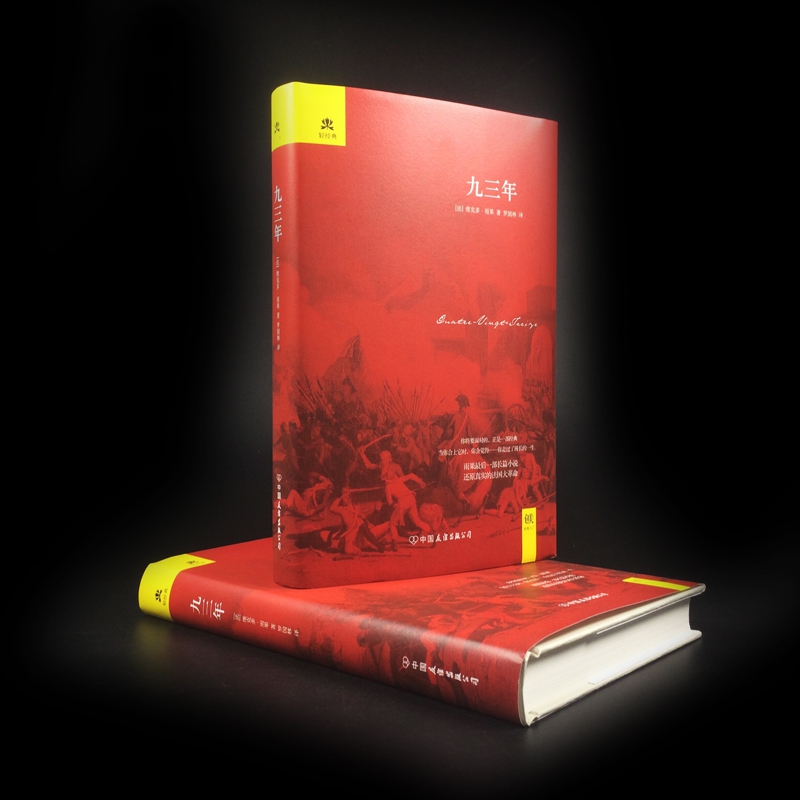

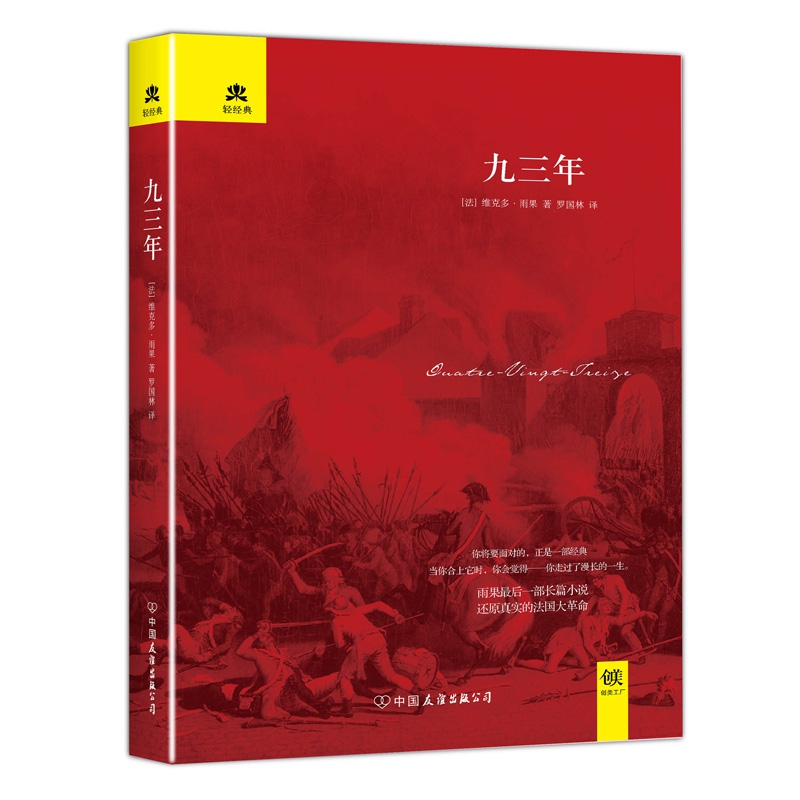

出版社: 中国友谊出版公司

原售价: 34.00

折扣价: 19.72

折扣购买: 九三年(精)/轻经典

ISBN: 9787505729117

雨果(1802-1885),法国小说家、诗人。雨果的创作历程超过60年,其作品包括26卷诗歌、20卷小说、12卷剧本、21卷哲理论著,合计79卷之多,给法国文学和人类文化宝库增添了一份十分辉煌的文化遗产。

一章 索德莱林子 1793年5月的最后几天,由桑特尔率领到布列塔尼来的巴黎师团的一个营,在阿斯迪耶村旁阴森可怖的索德莱林子里搜索。这个营已不足三百人。在这场酷烈的战争中,它伤亡惨重。那时,经过了阿戈纳、杰马普和瓦尔米等战役,本来有六百志愿兵的巴黎师团第一营仅剩二十七人,第二营仅剩三十三人,第三营仅剩五十七人。那是史诗般的战斗年代。 从巴黎派到旺代来的师团,每营有九百一十二人,配备有三门大炮。这个师团是仓促组建的。当时的司法部长是戈耶,军事部长是绍特,所以邦康赛区议会4月25日建议向旺代省派志愿兵师团;公社委员吕班做了报告;5月1日,桑特尔已做好准备,命令一万二千士兵,三十门野战炮和一个炮兵营开拔。这个师团虽然成立仓促,但组织严密,至今堪为楷模。现在的战斗部队,就是仿效其编制组建的,改变了以往士兵和下级军官人数的比例。 4月28日,巴黎公社向桑特尔的志愿兵下达命令:“绝不宽大,绝不饶恕。”到5月底,从巴黎出发的一万二千人战死了八千。 深入索德莱林子的营高度警惕,并不急于前进,每个人同时观察前后左右,正如克雷贝尔所说:“士兵们背后也长着一只眼睛。”他们搜索了很长时间。现在是几点钟,什么时辰了?谁也说不清。在这样的深山密林里,总觉得是黄昏时分。这座林子里从来就不明亮。 索德莱林子是悲剧的发生地。就是在这座林子里,从1792年11月起,内战开始了种种罪行。残暴的瘸腿穆斯克东,就是从这座阴森森的密林里出去的。这里发生的杀人罪行之多,令人毛骨悚然。没有什么地方比这座林子更可怖,士兵们小心翼翼地步步深入。遍地鲜花盛开,瑟瑟抖动的树枝像墙壁一样包围着他们,树梢上扑下来阵阵爽人的凉意;树叶间漏下的阳光,点点洒落在绿色的阴影上面;到处生长的菖兰,沼泽鸢尾,草地水仙,预告明媚春光的雏菊的小花,还有番红花等等,织成厚厚的植物地毯,上面点缀着一丛丛苔藓,形态各异,有像毛毛虫的,有像星星的。士兵们轻轻地拨开灌木丛,悄无声息地一步步向前搜索。鸟儿在刺刀上空啁啾鸣啭。 过去和平时期,人们常常在索德莱林子里“围什笆”,即夜间猎鸟;现在这里进行的是猎人。 整个林子全是桦树、山毛榉和橡树;平坦的地面长满苔藓和厚厚的杂草,人行走在上面,没有什么响声;见不到小径,即使有,也是一小段就不见了;到处是乱蓬蓬的枸骨叶冬青,野李树,蕨草,密麻麻的芒柄花和高大的荆棘,十步之外就看不见人。 不时有鹭鸶或水鸡从树枝间飞过,表明附近是沼泽。 士兵们向前走着,冒险地向前走着,心里惴惴不安,害怕遇到他们搜索的人。 他们不时见到扎过营的痕迹:焦黄的地面,踩倒的草,扎成十字架的木棍,血迹斑斑的树枝。这里有人烧过饭,做过弥撒,包扎过伤员。可是,打这里经过的人早已无影无踪。他们去哪里了?也许逃到很远的地方去了,也许就藏在附近,手里攥着火枪。林子里看上去根本没有人。全营上下更加小心。树林里越来越荒僻,就越要高度警惕。一个人也没见到,就更让人担心会遇到什么人。他们搜索的可是一个臭名昭著的林子。 很可能遇到伏击。 三十名投弹兵独立组成尖兵队,由一位中士带领,与全营主力拉开相当大的距离,走在最前边。随军的女酒倌也在他们的行列里。女酒倌们都喜欢随尖兵队一起行动。这当然要冒危险,但可以开眼界。好奇心是女性勇敢无畏的一种表现形式。 突然间,这一小队尖兵紧张起来,就像猎人走近野兽巢穴时一样。他们似乎听见一丛灌木里传来喘气声,而且似乎看见那丛灌木的树枝动了动。士兵们相互打手势。 尖兵们在完成这类侦察和搜索任务时,是用不着军官指挥的,而会自动完成该完成的事情。 不到一分钟,有动静的地方就给包围了。所有枪口形成一个包围圈对准了它。士兵们手指扣住扳机,从四面八方瞄准了黑乎乎的树丛中心,只等中士一声令下就一齐扫射。 这时,女酒倌大着胆子朝树丛里面张望,在中士正要喊“开火”的刹那间,她叫道:“慢!” 她冲进灌木丛,士兵们跟在她后面。 树丛里果然有人。 在树丛最稠密处,一个烧炭窑形成的圆形空地的边缘,有一个树枝搭成的洞,一个枝叶筑成的房间,里面覆盖着苔藓的地面上,坐着一个女人,胸前一个婴儿正在吃奶,膝盖上搁着两个睡熟的孩子金发蓬松的脑袋。 这就是伏兵。 “你在这里干什么?”女酒倌问道。那女人抬起头。 女酒倌怒气冲冲加一句: “待在这里面,你疯了吗?” 随即又补充一句: “差点儿连命都没了!” 接着,她回头对士兵们说: “是个女人。” “没错,我们早看见啦。”一个尖兵说。 女酒倌又冲那女人说道: “跑到这林子里来找死!怎么会想到干这种傻事!” 那女人魂飞魄散,早给吓呆了。她环顾四周,看到的尽是步枪、军刀、刺刀和一张张凶恶的脸,还以为是在噩梦中呢。 两个孩子惊醒了,闹起来。 “我饿。”一个喊道。 “我怕。”另一个喊道。 婴儿继续吃奶。 女酒倌对婴儿说: “你倒挺心安理得哩!” 母亲吓得说不出话来。 中士冲她喊道: “别害怕,我们是红帽子营。” 女人从头到脚直哆嗦,望着中士,望着中士粗犷的脸,而看到的只有中士的眉毛,胡子和炯炯发光的眼睛。 “就是以前的红十字营。”女酒倌补充一句。 中士接着问道: “你是什么人,太太?” 女人惊恐地打量着中士。她年轻,瘦削,苍白,衣衫褴褛,戴一顶布列塔尼农妇的宽大风帽,脖子上挂着一条用细绳子捆住的毛毯;乳房裸露着,像一头母兽,谁盯住她看都不在乎;一双没穿鞋子的赤脚直流血。 “她是个穷人。”中士说。 女酒倌用实际上挺温和的女兵口气问道: “你叫什么名字?” 女人用几乎听不见的声音吞吞吐吐答道: “米什尔·弗雷夏。” 女酒倌伸出粗壮的手抚摩婴儿的头。 “这孩子多大了?”她问道。 母亲没听懂,女酒倌重复道: “我问这小家伙几岁了?” “哦,”母亲答道,“一岁半。” “不小啦,”女酒倌道,“不必再喂奶啦,应该给他断了,我们可以用汤喂他。” 母亲的恐惧开始消除。那两个刚醒来的孩子,则好奇多于恐惧,很有兴趣地打量着军帽上的翎毛。 “唉!”母亲叹息道,“他们饿坏了。” 接着又补充一句: “我没有奶水啦。” “我们会给他们东西吃的,”中士大声说道,“也会给你吃的。不过,话还没问完。你的政治见解怎样?” 女人望着中士,没有回答。 “听见我的问话没有?” 女人嗫嚅道: “我从小被送进了修道院,后来我结了婚,就没当修女。嬷嬷们教会了我说法语。有人放火烧了我们的村子,我们慌慌张张逃了出来,连鞋子都没来得及穿。” “我问你的政治见解怎样。” “不知道。” 中士解释说: “因为密探也有女的。女密探抓住了是要枪毙的。所以你要讲实话。你不是波希米亚人吧?你是哪国人?” 女人仍然望着中士,一副莫名其妙的样子。中士重复道: “你是哪国人?” “不知道。”女人回答。 “怎么!你不知道自己是什么地方人?” “哦!什么地方人,这当然知道。” “那么,你是什么地方人?” 女人回答: “我是西瓜尼亚田庄的,属于阿译教区。” 轮到中士发愣了。他想了想,又问道: “你说是哪儿的?” “西瓜尼亚。” “这不是一个国家呀。” “这是我的家乡。” 女人想了想补充道: “我明白了:先生,你是法兰西人;我是布列塔尼人。” “怎么?” “不是同一个家乡。” “可是,是同一个国家呀!”中士嚷起来。 女人只满足于回答: “我是西瓜尼亚的。” “就算你是西瓜尼亚的吧。”中士说,“你家住在那里?” “是的。” “干什么营生?” “人全死光了,我一个亲人也没啦。” 中士略有口才,紧逼不舍地盘问。 “见鬼!谁能没有亲戚?不是过去有,就是现在有。你到底是什么人?说!” 中士这句“不是过去有”,女人听了,简直像是野兽在号叫,而不是人在说话,她吓呆了。 女酒倌觉得有必要介入了。她又开始抚摸吃奶的婴儿,拍拍另外两个孩子的脸蛋。 “吃奶的这个小丫头叫什么名字?”她问道,“看得出来,她是个女孩。” 母亲回答:“乔治特。” “老大呢?这小鬼是个男孩。” “勒内-让。” “老二呢?也是个男孩,长得胖乎乎的。” “胖子阿兰。”母亲回答。 “都挺乖,这几个小鬼!”女酒倌又说道,“而且都长得人模人样啦。” 可是,中士继续盘问: “说吧,太太,你有家吗?” “本来有的。” “在什么地方?” “阿译。” “你为什么不待在家里?” “家给烧了。” “谁烧的?” “说不清。是打仗。” “你从什么地方来的?” “就从那里来的。” “到什么地方去?” “不知道。” “你不知道你是什么人?” “我们是逃难的。” “你属于哪个党派?” “不知道。” “你是蓝党还是白党?你和什么人在一起?” “我和我几个孩子在一起。” 盘问停顿了一会儿,女酒倌说道: “我嘛,没有孩子,没有时间养孩子。” 中士又开始盘问: “可是,你的父母呢?喂!太太,对我们谈谈你父母的情况吧。我叫拉杜,是中士,家住舍什米迪街,我父母也住在那里。我可以谈我的父母,请你也谈谈你的父母,告诉我们你父母是什么人好吗?” “他们是弗雷夏夫妇。就这个。” “当然弗雷夏老两口就是弗雷夏夫妇,就像拉杜老两口就是拉杜夫妇一样。不过,每个人都有职业。你父母从事什么职业?他们过去干什么?现在干什么?你的弗雷夏夫妇究竟是干啥的?” “他们是种田人。我父亲是残疾人,不能干活儿。那是老爷,他的老爷,我们的老爷叫人用棍子打的。还算是发善心呢!因为我父亲捉回家来一只兔子,照理是应该处死的。老爷开恩,说:‘权且打一百棍。’那之后我父亲就落了个残疾。” “还有呢?” “我祖父是胡格诺派教徒,本堂神父叫他去做苦工。那时我年纪还挺小。” “还有呢?” “我父亲是私盐贩子,国王下令绞死了他。” “你丈夫呢,是干什么的?” “前些日子在打仗。” “为谁打仗?” “为国王。” “还为谁?” “当然也为他老爷。” “还为谁?” “当然还为本堂神父先生。” “真他妈的愚蠢透顶!”一个侦察兵嚷道。 女人吓了一跳。 “你瞧,太太,”女酒倌说道,“我们都是巴黎人。” 女人双手合十,叫道: “啊,我主耶稣!” “不要迷信。”中士说。 女酒倌在母亲身边坐下,把最大的孩子拉到自己的两膝之间,那孩子乖乖地跟过去。小孩子怕人或者不怕人,原因都是讲不清楚的,不知道他们心里有什么在提醒他们。 “可怜而善良的布列塔尼女人,你这几个孩子长得倒是挺招人喜欢。这地方的孩子都招人喜欢。这三个孩子的年龄看得出来:老大四岁,他弟弟三岁。喔唷!这个吃奶的小不点儿, 可真是只小馋猫。啊!小精怪,你这样吮,莫不是想把你娘吃掉吗?啊!太太,什么也不要怕。你应该参加我们的队伍,和我做一样的事情。我叫胡扎德。这是绰号,不过我宁愿叫胡扎德,而不像我娘叫作碧柯诺小姐。我是随军女酒倌。正如大家所说的,就是在战士们与敌人交火时,与敌人展开白刃战时,送酒给他们喝的女人。要做的事情多得很。你的脚和我的脚差不多一样大,我可以把我的鞋子送给你穿。8月10日在巴黎,我送过酒给韦斯特曼喝哩。那真是摧枯拉朽。我亲眼看见路易十六上断头台。人们叫他路易·加佩。他自己当然不甘心。天哪!你听我说,据说1月13日他还烤过栗子,与全家人一块欢笑呢!当刽子手硬把他按倒在铡头板上时,他的外衣和鞋子都给扒掉了,身上只剩一件衬衫,一件污迹斑斑的短褂,一条灰呢短裤和一双灰色长丝袜。这一切都是我亲眼所见。押送他赴刑场的是一辆绿色马车。喂,跟我们走吧。我们这个营都是些好小伙子。你当二号女酒倌。我教你怎么干。啊,很简单!挑着酒桶,拿着铃铛,一边走一边摇铃铛,冒着呼啸的枪子和炮弹,和着军号声喊道:‘谁想喝一口啊,孩子们!’并不那么难做。我送酒给所有人喝。是的,一点不假。给蓝党的人喝,也给白党的人喝,尽管我属于蓝党,甚至很忠诚于蓝党。我送酒给所有人喝。尤其伤员,口都特别渴。人都要死了,就顾不上他是什么政治观点啦。临死的人应该互相握手。你打我,我打你,愚蠢透顶!跟我们走吧。万一我丢了性命,你就接替我。别看我这副模样,我可是个心地善良的女人,抵得上一个正直男子汉哩!啥也不要怕。” 女酒倌刚住口,那女人就自言自语道: “我们的邻居叫玛丽·雅娜,我们的女佣人叫玛丽·克洛德。” 中士在一旁申斥刚才嚷嚷的那个侦察兵: “你给我闭嘴。看你把这位太太吓坏了。怎么能在女人面前骂骂咧咧!” ★ 雨果封笔之作,还原真实的法国大革命。你将要面对的,正是一部经典;当你合上它时,你会觉得走过了漫长的一生。