出版社: 人民文学

原售价: 69.00

折扣价: 45.80

折扣购买: 老子导读及译注

ISBN: 9787020168682

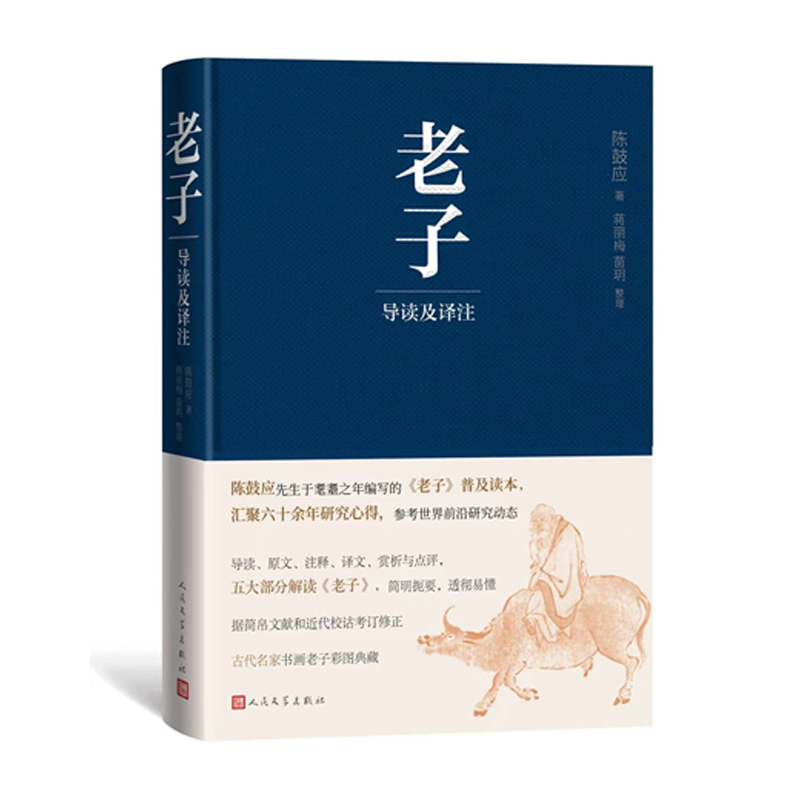

前言 一 我从上世纪60年代中期开始进入老庄研究的领域。1967年,台湾商务印书馆组织编写“古籍今注今译”系列丛书,我应邀编写其中《老子注译及评介》《庄子今注今译》两书,1970年完成《老子注译及评介》(后来又以《老子今注今译》为书名出版发行)。本书和《老子今注今译》依据的底本相同,都以中华书局据华亭张氏所刊王弼本为主。王本中有误字或错简的,根据其他古本或近代校诂学者的考订修正。 1973年,湖南长沙马王堆出土帛书《老子》两种。1993年,湖北荆门郭店又出土了三组竹简《老子》摘抄本,并于1998年汇编成册(由北京文物出版社印行)。同年5月,美国达慕斯大学举办国际研讨会,邀请全球三十余位老学专家及考古学者共同研讨竹简《老子》,并将其内容公布于世。我根据这些出土文献先后三次修订了《老子今注今译》。 郭店《老子》的出土,不仅打破了《老子》晚出说的谬误,也大大拓展了老学广阔的思想空间。比如郭店《老子》甲本开篇就说“绝伪弃诈,民复孝慈”,而非通行本《老子》第十九章的“绝仁弃义,民复孝慈”,其中并没有今本《老子》中所见的反儒倾向。关于孔、老在伦理政教议题上的互补与会通之处,我在本次修订的这个版本中进行了相关的论述。 二 本书历时近一年完成修订,在《老子注译及评介》(又名《老子今注今译》)的基础上进行精简,新增“导读”和“赏析与点评”,拓展读者对于《老子》重要议题的理解。在此之前,借着香港中华书局“新视野中华经典文库”的出版契机,我曾于2012年在北京师范大学蒋丽梅副教授的协助下,完成《老子导读及译注》。那是我第一次进行《老子》注译的普及,这次的修订是在那一稿基础上的第二稿,先后由台湾中国文化大学陈佩君副教授、台湾政治大学许瑞娟博士和北京大学哲学系博士、北方工业大学讲师苗玥协助完成。今后,我计划陆续完成“三玄四典”的其他几本即《庄子》《易经》和《易传》的修订普及工作,希望更多地引领读者进入古典文献的领域。 最后,由衷感谢本书的责任编辑陈彦瑾女士,她为本书的写作体例与内容修订提供了大量宝贵的建议。苗玥博士根据这些建议,对本书进行了细致的修改,在此一并感谢。 陈鼓应 导读 道:万物的本原——《老子》导读 陈鼓应 一、老子其人其书 老聃,世人尊称为老子,一如尊称孔丘为孔子、墨翟为墨子(子为先生之义)。司马迁说:“姓李氏,名耳。”这是汉人的说法。根据高亨先生考订,春秋年间并无李姓,但有老姓。老、李一音之转,老子原姓老,后以音同变为李。而耳、聃字义相近,故称作耳。总之,老聃被尊称为老子在先秦典籍中屡见,毋庸置疑。 老子是陈国人,后陈被楚灭,故称楚人。“楚苦县厉乡”,即后来的安徽亳州府,现在隶属于河南省鹿邑县。老子曾为周朝史官,《史记》称他为“周守藏室之史”。守藏史相当于国家图书馆馆长。司马迁说:“孔子之所严事者,于周则老子,……于楚,老莱子。”(《史记·仲尼弟子列传》)孔子分别问学于老子与老莱子,都有著作传世,著书篇目各不相同(“老子著书上下篇”,“老莱子亦楚人也,著书十五篇”)。可见老子和老莱子并非同一人。 老子与孔子同时代,孔子生于鲁襄公二十二年(公元前551年),老子约生于公元前570年左右,比孔子年长二十岁上下。《史记》记载“孔子问礼于老子”之事,当属史实。先秦典籍如《庄子》《吕氏春秋》及《礼记·曾子问》等不同典籍都曾提及此事。 《吕氏春秋·当染》说:“孔子学于老聃。”老子和孔子的关系亦师亦友,在多种文献记载中值得我们留意的有这几点: 一、同源异流:老子与孔子同是殷周文化的继承者与创新者。同源中的异流则是孔子为中国文化史上继往开来的第一人,其“有教无类”“诲人不倦”的精神,更使他成为教育史上的万世师表;老子则是中国哲学的开创者,他所建构的道论,不仅发先秦诸子所未发,更成为中国古典哲学的主干。 二、文化与哲学的对话:文化的孔子与哲学的老子进行对话,二人谈论的细节虽不得而知,但从各书记载中可以窥知孔子的问题属于文化层面(礼);而老子的解答则总会从文化的议题引向哲学层面(道)。故孔、老间的对话就是属于文化与哲学的对话。 三、对话的开放心态:儒、道开创人首次的对话,彼此学术间的立场与观点虽异,而对话的心态则是真挚而开放的。这和后来孟子攻击杨、墨,以及宋明儒者为了维护道统而排斥佛、老的狭隘心态相较,真有天壤之别。故孔、老之间的对话诚为思想史上令人神往的一个开端。 老子是中国哲学的开山祖,老聃自著的《老子》是先秦哲学中最早的一本哲学著作。《史记》明确记载老子“著书上下篇,言道德之意,五千余言”。司马迁这里所说老子著书的篇目、主旨和字数,都与通行本《老子》相吻合。1993年,湖北荆门郭店村出土竹简《老子》,这是继1973年湖南长沙马王堆乡出土帛书《老子》以来,出土年代最早的《老子》抄本,其下葬时间约在公元前4世纪末(战国中期)。考虑到文本的撰写和传抄时间都要早于公元前4世纪末(战国中期),我们说,郭店《老子》的问世有力地推翻了《老子》晚出说的谬误。 陈楚文化圈是孕育老子思想的原乡,中年以后他入朝任史官,长期沉浸在中原文化的核心地带。他长于思索宇宙的奥秘及人生的哲理,在孔子到周室拜访他时,他已是当时学术界的泰斗。随着他那精简而深刻的著作流传各地,我们从先秦典籍广泛引用《老子》书中重要概念与文句这一现象,可以证实它成书之早与影响之广。如《论语·宪问》引用《老子·六十三章》的“报怨以德”说:“或曰:‘以德报怨,何如?’”其后,《墨子》引用《老子》观念与文句约十条,《管子》引用《老子》观念与文句多达三十一条,《庄子》引用《老子》观念与文句多达一百二十二条,《荀子》引用《老子》观念与文句十三条,《韩非子》引用《老子》观念与文句达七十二条,《吕氏春秋》引用《老子》观念与文句多达二十九条。由此可见,《老子》思想对道儒墨法各家各派影响的广远。 二、老子思想概要 精彩书摘 十九章 [ 导读 ] 老子在本章提出“见素抱朴”的主张,认为上层统治者若能在素朴、少私寡欲的政风下,进一步弃绝智辩、伪诈、巧利,则可使百姓得享安定、孝慈,生活在安宁的社会环境中。 流俗重“文”,老子重“质”。老子视“文”为巧饰,违反了人性的自然。巧饰流行,更形成种种有形无形的制约,拘束着人性的自然。老子在本章中流露的愤世之言,正是针对虚饰的文明所造成的严重灾害而发的。 绝智弃辩〔1〕,民利百倍;绝伪弃诈〔2〕,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者〔3〕以为文〔4〕,不足。故令有所属〔5〕:见素抱朴〔6〕,少私寡欲。 [ 注释 ] 〔1〕绝智弃辩:通行本作“绝圣弃智”,通观《老子》全书,“圣人”一词共三十二见,老子以“圣”喻最高人格修养境界,“绝圣”之词与全书肯定“圣”之通例不合。据楚简本改正。 〔2〕绝伪弃诈:通行本作“绝仁弃义”。《老子》第八章主张“与善仁”,人与人的交往要尚仁,作“绝仁弃义”可能是受庄子后学中激烈派思想影响所致。据楚简本改正。 〔3〕此三者:指智辩、伪诈、巧利。 〔4〕文:文饰。 〔5〕属:归属,适从。 〔6〕素:没有染色的丝。朴:没有雕琢的木。 [ 译文 ] 抛弃智辩,人们可以得到百倍的好处;弃绝伪诈,人们可以恢复孝慈的天性;抛弃技巧和货利,盗贼就自然会消失。(智辩、伪诈、巧利)这三者全是巧饰的,不足以治理天下。所以要使人心有所归属:保持质朴,减少私欲。 [ 赏析与点评 ] 以往人们依据通行本“绝仁弃义”之说,认为这是针对孔孟仁义观而提出的反命题,并以此作为《老子》晚出的有力证据。如今,随着郭店楚简《老子》的出土,证明了老子原无“绝仁弃义”之说,所谓反命题、晚出的论证也立时无据了。 1998年5月,美国达慕思大学召开了郭店楚简《老子》国际学术研讨会,东西方学者围绕《老子》及其他相关文献展开讨论,会议论文和达成的共识被整理成《郭店〈老子〉:东西方学者的对话》一书出版。正如会议组织者艾兰(Sarah Allan)所说,这次会议“是相当独特的”,不仅题目重要、材料新颖,而且与会的学者各有专长,涉及不同领域,横跨不同国家和地区。在我看来,《老子》的文本和思想在国际范围内得到如此广泛的关注,形成这样一个研究的共同体,也是史无前例的。更为重要的是,学者们普遍注意到本章透露出的“郭店《老子》因其时代较早,故没有今本《老子》所见的反儒倾向”(韩禄伯语)这一点。如古文字专家裘锡圭所说:“简本与通行本的区别有重要的思想意义。简本应该代表较早的老子思想,这思想不是针对儒家而提出。而且,道家与儒家之间并非不可调和。”(王博《美国达慕思大学郭店〈老子〉国际学术讨论会纪要》,收于《道家文化研究》第十七辑) ★享誉国际的道家文化学者陈鼓应先生于耄耋之年编写的《老子》普及读本 ★汇聚六十余年研究心得,参考世界前沿研究动态 ★导读、原文、注释、译文、赏析与点评,五大部分解读《老子》,简明扼要,透彻易懂 ★以王弼本为主,据其他古本和新出土简帛文献材料及近代校诂学者的考订修正 ★名家译注、考订精审、视野开阔、文字优美的国学普及读本 ★装帧精美,唐宋元明清古代名家书画老子彩图典藏