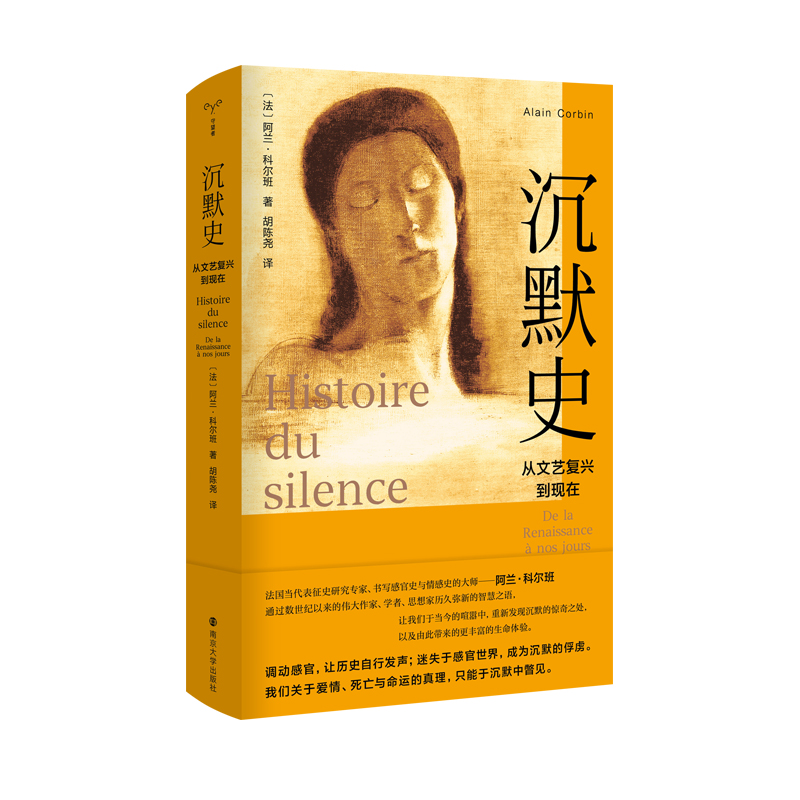

出版社: 南京大学

原售价: 58.00

折扣价: 35.40

折扣购买: 沉默史:从文艺复兴到现在

ISBN: 9787305242601

阿兰?科尔班(Alain Corbin,1936— ),法国当代表征史研究专家,巴黎第一大学荣誉教授,对微观历史与感官史的创新研究获得了广泛认可,著有《大地的钟声:19世纪法国乡村的音响状况和感官文化》《身体的历史:从法国大革命到第一次世界大战》《树荫的温柔:亘古人类激情之源》等。

摘自 译后记 当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。 ——鲁迅《野草》 作为法国当代表征史研究专家,阿兰?科尔班热衷于对新型史料的采撷与释读。他保持着一贯的敏感与细腻,擅于从自然和情感世界中洞悉历史的真相,从其研究对象中便可见一斑:气味、海水、钟声、草木、愉悦……这一次,科尔班将目光投向了一个更为隐秘、深邃且尤具诱惑力的场域:沉默。沉默不只是安静:安静是一种表象,是话语的缺失,沉默则是一种情绪,是体悟式或策略性的;安静之人往往是天性使然,沉默者则怀抱某种目的,尽管他或许并不自知。随着声音革命的兴起,沉默日渐式微,却并未消失殆尽,它仍停留于自然界的某个角落,或是潜进文字里,没入画像中。科尔班引导读者走向过去,追忆过往之人体验和感知沉默的方式,继而挖掘沉默的丰饶之力。译文已毕,略有几点体悟,关于作品,关于翻译,也关于沉默本身。 史与诗 从基本体制和写作动机上看,历史与诗似乎总是相悖的,或至少是各有所重。此处的“诗”并非狭义上的诗歌,而是指向亚里士多德《诗学》中的广义之诗。20世纪末以来,法国的表征史研究逐渐升温,成为“新史学”浪潮中不可忽略的一股建构力量。表征史学家批判年鉴学派对社会科学理念和方法的过度依赖,主体在严格而固化的结构中丧失了自由,研究对象也因此失去其“本真”。基于此,以科尔班为代表的学者强调“表征”(représentation)的重要性。法文中的représentation代表着艺术符号与相应现实间的联系,此种认知下的历史研究并不直面现实,而是尝试从现实的表征中汲取养分,经由表征的迂回触及更深层的现实内核,而这自然促使研究者广泛地将目光投向文学与艺术世界。《沉默史》一书的体量精巧,却有着超过三百处引注,其中文学作品占据绝大多数,读者可以读到一连串熟悉的名字:雨果、瓦莱里、波德莱尔、加缪、普鲁斯特、格拉克、里尔克、梭罗……与此同时,《圣经》与希腊神话中的形象、印象派与虚空派画师的笔触也点缀其中,这或许都与某些持惯性思维的读者的阅读期待有较大出入。科尔班在开篇即为自己辩护,“长久以来,历史都试图解释。但在情感世界面前,它也应该,或者说尤为应该令人感知”。科尔班的研究是浸入式的,不做多余的伦理或价值判断,而仅是呈现,调动感官,让历史自行发声。 但显然,即便充满“诗情”与“画意”,这也并不是一部文学史或艺术批评著作。作为一种符号,“表征”必然指向一个更抽象、更纯粹、更真实的本体,科尔班所关注的并非诗之本身,而是诗的背后更为广阔的现实世界。传统的历史研究者力图直抵现实,以求历史的真实性与可追溯,变动不居的诗是他们所畏惧的成分。然而,现实是否可被直接触及?剥离表征的历史是否必然具有更多的真实性?科尔班有意模糊了现实与想象的边界,在《沉默史》中,主体的沉默淀积在环境的沉默里,投射在客体的沉默中,读者自感迷失于感官世界,成为沉默的俘虏,而这也正是科尔班的目的所在。至此,历史不再是刻板、僵化的既死之物,主体的感官与生命介入其中,参与沉默史的建构(抑或解构)。在这一点上,表征史并不比社会史缺乏真实性。 此处我尝试援引惠特曼《草叶集》中题为《给一个历史学家》的一则小诗,或许能在某种层面上与我们的主题有所呼应: