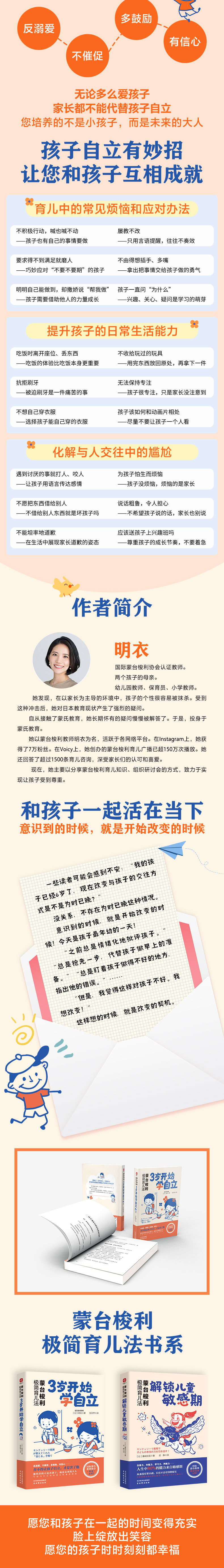

出版社: 古吴轩

原售价: 49.80

折扣价: 26.90

折扣购买: 蒙台梭利极简育儿法:3岁开始学自立

ISBN: 9787554621745

明衣 国际蒙台梭利协会认证教师。 两个孩子的母亲。 幼儿园教师、保育员、小学教师。 她发现,在以家长为主导的环境中,孩子的个性很容易被抹杀。受到这种冲击后,她对日本教育现状产生了强烈的疑问。 自从接触了蒙氏教育,她长期怀有的疑问慢慢被解答了。于是,投身于蒙氏教育。 她以“蒙台梭利教师明衣”为名,活跃于各网络平台。在Instagram上,她获得了7万粉丝。在Voicy上,她创办的蒙台梭利育儿广播已超150万次播放。她还回答了超过1500条育儿咨询,深受家长们的认可和喜爱。 现在,她主要以分享蒙台梭利育儿知识、组织研讨会的方式,致力于实现让孩子受到尊重。

要求得不到满足就磨人——巧妙应对“不要不要期”的孩子 从妈妈身上分离自我的变革期 孩子到了1岁半,自我意识更清晰,很多时候不按家长的期望活动。而且,只要他的要求没得到满足就会大发脾气,习惯说“不要不要”。 孩子到了2岁,便正式进入“不要不要期”,开始在各方面都和家长对着干,因此这一时期也被称作“恶魔两岁期”。 但是,孩子这个时期真的是“恶魔”吗?孩子只是单纯在说“不要不要”吗? 为了更好地理解孩子,首先家长要了解“不要不要期”是什么。 孩子诞生到这个未知世界,妈妈一直是他心中的路标。而“不要不要期”就是孩子从妈妈身上分离自我的变革期。在这迈向自立的重要节点,孩子心中迎来了巨大变革。 从出生到1岁左右,孩子不能理解自己和母亲的区别。1岁之后,孩子能自己活动,可以抬头、爬行,就逐渐意识到:“嗯?我和母亲是分开的?”这就是自我意识的萌芽。 孩子会走路后,不用依靠家长也能很好地活动,物理上和妈妈分开的时间越来越多,自我意识也越来越强烈。 于是,孩子不再认为“母亲和自己是一体的”。 3岁前,孩子一直花精力从母亲身上分离自我。“不要不要期”就是孩子自主完成分离自我的时期。 孩子一心渴望自立 “不要不要期”还被称为“第一次叛逆期”。但“叛逆期”这个说法,是从家长的视角来看的。 孩子从出生到1岁,在换衣服、出门、回家等方面,基本上是按家长的节奏很顺利地进行着。 但是,到了1岁半左右,要换衣服,孩子说“不要”;要出门,孩子说“不要”;要回家,孩子还是说“不要”…… 以前不费功夫就能顺利进行的事,现在都要一一花上时间和精力,不能按家长的想法顺利开展。 不能如意的原因在于孩子表现出了“我不要” “这不对”的想法,家长因此觉得这一时期是“叛逆期”。 其实,孩子绝对不是想反抗家长,让家长烦恼,他只是一心渴望自立。 和“不要不要期”的孩子相处的要点 在“不要不要期”,随着孩子自我意识的萌生,他们的意志也萌生了,他们极度渴望按自己的意志行事。 因此,家长只要提议“去做×事”,孩子就会运用自己的意志,用尽全力说“我不要”。 那么,在这样的“不要不要期”,家长怎么做才能帮助孩子自立呢? 我的建议是,注意以下六个要点(以从公园回家的情景为例): 1.提前告知节点 如果家长突然和孩子说“回家吧”“结束了”,孩子没有心理准备,反而会哭闹。 建议家长提前告知孩子“再玩一会儿,我们就回家啦”。这样,比起突然告知,孩子能做好心理准备。 等差不多要回家了,就清楚地告诉孩子节点:“把你现在的事情做完就回家啦。”“再滑一次滑梯就回家吧。”…… 2.告知接下来的乐趣 告知孩子下一个活动的乐趣,比如:“我们散步回家吧,这样就可以发现很多美好的事情啦!”“我们比赛,看谁先跑到自行车停放处吧。”“回家后,可以玩玩具啦。”…… 孩子年龄较小时,不能有预见地行动。 因此,接下来做什么?有什么有意思的事?把这些告诉孩子,能够帮助他转换行动。 3.寻求协助,拜托对方 前文曾提到,家长不要单方面命令孩子,而要有意识地转变说话方式,寻求协助或者拜托对方。 无论孩子处于什么年龄段,家长都必须尊重他。尤其是在“不要不要期”,一定要尊重孩子,把他当作独立的个体。 4.理解孩子的感受 即使家长提前有意识地做到了上述内容,孩子有时还是会说“不要不要”“不回去”,或者哭闹。 这种时候,请家长先理解孩子的感受。 “很开心,不想回去吧?”“还想玩,对吧?”……把孩子说的话、讨厌的事复述出来。 有些时候家长很难推测孩子讨厌的是什么。这种时候,可以只说:“不愿意,对吧?”重要的是,要向孩子传达“我明白你的心情”。 孩子不是随意地发泄情绪,父母是他最喜欢、最信赖的人,他希望自己得到父母的理解。 但他还不能控制并用语言冷静地表达自己的感情。正因为如此,家长需要揣度并理解孩子的心情,并表示自己感同身受——“我理解你”。 5.清晰地表明原则 家长不能因为孩子有了自己的意志,就什么都满足他。 要区分可以做的事和不能做的事、允许的事和不允许的事。理解孩子想法的同时,清楚地表明原则吧——“还想玩,对吧?不过我们必须得回去了。” 6.等待 对于忙碌的家长来说,这可能是最难的事。 我非常理解家长着急的心情,但在时间允许的情况下,请尽可能地等待孩子平复心情。 等一会儿,孩子就哭得没那么厉害了。这时,家长对孩子表示理解:“刚刚还想玩,对吧?”或者跟他说:“咱们回家玩××吧。” 想做但做不到的壁垒能培养孩子的自制力 孩子在眼前哇哇地哭喊,家长满心想让他快别哭了,为他撒泼而感到羞愧。 我也明白这种心情。但这里需要家长尽力忍耐,继续坚持定下的原则。只要时间和地点允许,就在孩子哭泣时等待、守护他。 孩子因要求得不到满足而哭泣,在这段时间里,他正在努力对想做的欲望和做不到的现实进行平衡。 “有想做的事,但是做不到”,孩子在这样的碰壁中,能学会区分“可以做的事和不能做的事”,也能明白事情不是总能顺心如意。碰壁时,在自己的欲望和现实的制约之间找到平衡。孩子不断积累这种经验,就能慢慢培养自制力。 自制力直接关系到前文谈到的自律。 自制力就像肌肉一样,不使用就得不到锻炼。这种力量不是成为大人就能一下子拥有的,而是在婴幼儿时期通过每天的积累获得的。 有了自制力,孩子就能在生活的各种场景中实现自我管控。“虽然还想玩,但是到洗澡时间了,把东西收拾起来。”上学之后,“写完作业再玩”…… 此外,自制力还会促进孩子自主行动能力、“再试一下”的试错能力、“再来一次”的坚持能力、专心做事的专注力的生成。 家长毫不动摇地坚持原则,能帮助孩子自律。 怎么做都不行,束手无策时怎么办 即使把所有要点都做到了,事情有时也会不顺利。现实没有那么简单,有时候孩子会哇哇地大声哭闹。 我也是这样过来的,女儿处于“不要不要期”时,在商店、公园、马路中央、停车场、玄关前等地方都会哇哇地哭闹,拼命地想要传达自己的感受。 对于正面对着孩子“不要不要”的家长,我非常清楚你的心情,想必有时会想:“我才想哭呢!” 孩子号啕大哭,家长手足无措,但是不能让他哭下去,怎么办呢? 在这种情况下,不管孩子多不情愿,家长都可以抱他离开。 但家长要稍微注意,跟孩子提前打个招呼。 本来孩子就“不要不要”地生气了,再突然把他抱起来,可能会进一步激怒他。 可以提前和孩子打个招呼。比如:“抱歉,没时间了,让我抱一下啊”“我要抱你了”…… 别和孩子对立,要多多支持 一方面,在孩子的“不要不要期”,很多家长会如临大敌,经常感到烦恼和疲惫。另一方面,在这个时期,孩子正迅猛成长。“我想自己做,自己决定!但是,你得看着我。”这是孩子给家长的信息。 在这种情况下,家长不要把孩子当成累赘,和孩子对立;而要扮演支持孩子的角色,告诉他“我会为你学习自立加油的”。 家长这样做,不仅有利于孩子发展自尊心,还能给这个时期正迅猛成长的孩子提供支持。 总结 理解孩子感受的同时,清晰地表明原则。 不和孩子对立,而是成为孩子变革期的支持者。 让孩子学自立是育儿的头等大事 1.国际主流教育理念以及国家现行教育政策,都在鼓励孩子学自立。 2.孩子来到这个世界,作为一个独立个体,会朝着自立的方向发展。 3.无论多么爱孩子,家长都不能代替孩子自立。孩子只能靠自己。 了解蒙氏教育,让您和孩子互相成就 1.孩子可以获得生存能力。蒙氏教育的全部思想都以孩子为出发点,并以孩子的发展原理为基础。因此,孩子的自然欲望能得到满足,可以在成长的黄金期没有负担地发展身心。 2.家长在育儿中再次成长。在育儿的过程中,家长会遇到很多需要忍耐的情况,也会拥有很多直面自己的机会,从而发现自己不擅长的事和自身的弱点。与孩子相处时要尊重他们。如果家长平时就能意识到这一点,那么不仅是和孩子,和朋友、同事的相处也会变得更加舒适。 国际蒙台梭利协会认证,写给当代父母的育儿防崩溃指南 蒙台梭利教师明衣对日本教育感到失望,转而研究蒙氏教育,终于找到了让孩子学会自立、受到尊重的育儿法。爱孩子,信任孩子,引领孩子。您培养的不是小孩子,而是未来的大人。舍不得用孩子,才是害了他。 育儿的本质就是帮助孩子实现自立和自律 即使没有人要求“你该会走路了”,孩子从出生那天起,就为了能用双脚行走而逐步发展自己。明明没有人教孩子练习走路的顺序,他却依次学会了翻身、坐立、扶着物品站立和扶墙走路。也就是说,为了生存,孩子的基因里被编入了在何时学何事的程序。 在家就能实践的蒙氏教育 众多周知,报蒙氏育儿班价格不菲。本书作者既是蒙台梭利教师也是家长,她将教学与育儿相结合,让读者在家就能实现蒙氏教育。