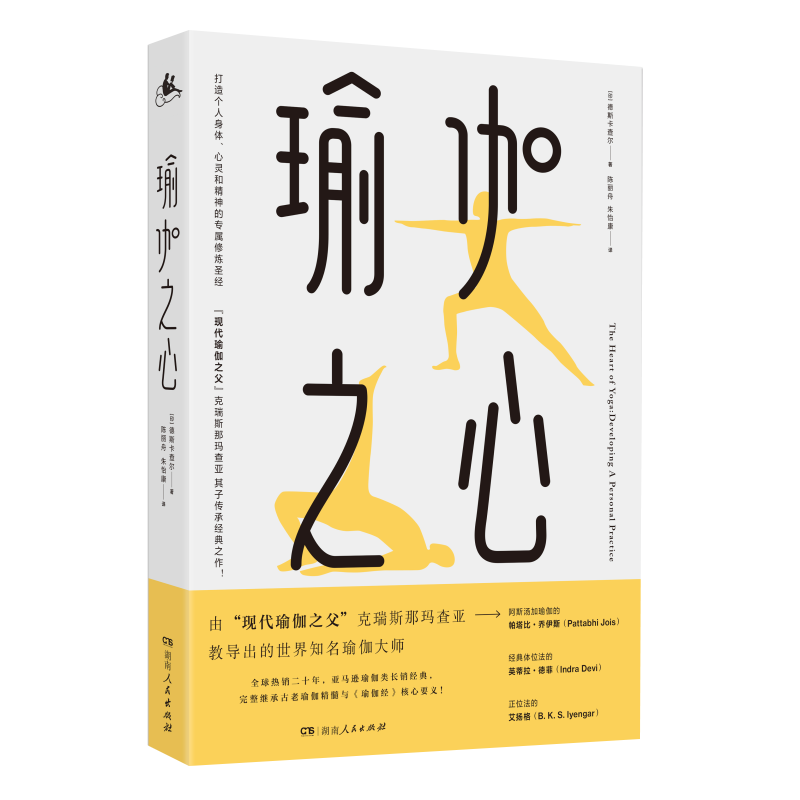

出版社: 湖南人民

原售价: 48.00

折扣价: 30.30

折扣购买: 瑜伽之心

ISBN: 9787556120666

德斯卡查尔:当代最伟大的瑜伽师、“印度现代瑜伽之父”克瑞斯那玛查亚之子,有结构工程师背景。德斯卡查尔一直跟随父亲生活和学习,直到1989年父亲逝世。他本身也是一位杰出的瑜伽老师,一生都致力于将瑜伽教授给不同背景及不同水平的人。他现在在以父亲命名的学校进行教学,这些学校分布在印度、欧洲、美国、澳大利亚、新西兰等地。德斯卡查尔的方法奠基于他父亲的根本教法,主张修习必须随顺个人不断变化的需求,以达到瑜伽疗效价值的最大化,而非一种方式解决所有人的问题,一种治疗方式治百病。

▍感知和行动 帕坦伽利《瑜伽经》 中一个重要的概念,就是必须处理我们感知事物的方式。 这个概念解释了为何我们总是在生活中陷入泥淖。 如果我们知道难题是如何被创造出来的,就能学会远离他们。 我们的认知怎样运作?我们经常认定自己“正确地” 看到某个情况,也根据这样的感知去行动。然而事实上,我们欺骗了自己,我们的行动也因此可能带给自己和他人不幸。不过,同样惨烈的是,在确实如我们所料时,我们却会怀疑自己对情势的掌握,所以按下不动,即使出手将会利多。 《瑜伽经》 使用 “无明”(avidyā) 这个词来描述经验光谱里的两端。 无明,字面上的意义是 “不正确的理解”,描述一种错误的感知或误解。 无明混淆了粗略和微妙事物之别。 无明的相反是 “明”(vidyā),即“正确的理解” 。 在我们身上如此根深蒂固的无明究竟是什么?无明,可以理解为许多无意识行动积聚的结果,这样的行动和感知的方式,我们已机械性地行之多年。无意识反应的结果,就是心识变得越来越倚赖习惯,一直到我们理所当然接受昨日的行动就是今日的模范。 在我们行动和感知中的习性,称为“行”,这些习性以无明遮蔽了我们的心,就好像以薄膜将意识的清明弄得模糊了。 如果我们确定不清楚眼前的状况,一般来说,就不会笃定地行动;但若对自己的洞察很有把握,就会行动,一切也会顺利。这样的行动根植于感知的深刻层次。 相反地,无明以肤浅的认知闻名。 我认为我看事物看得很正确,因此采取某一个行动,然而后来,却不得不承认犯了错误,我的行动并未利人利己。因此,我们有两个层次的感知:一层在深处,免于无明这层薄翳,另一层则是位于表面,被无明所障蔽。就如我们的眼睛,若要将颜色看得正确,就得是清澈透明,不应染上任何色彩。因此,我们的感知应该要像一面无杂质的水晶明镜。 瑜伽的目标,就是要减少无明的遮蔽,以达至正确的行动。 ◆从瑜伽而来的收获,是一个更为平静、不沉重也不躁动的生命。 ◆有些事我们今天尚未有能力做到,但如果找到实践这个渴望的方法,那个踏脚石即是瑜伽。事实上,每一个改变皆是瑜伽。 ◆瑜伽可以让我们从现在的所在,迈向曾经无法企及之处。至于到底是通过什么方式来完成这样的提升,其实并不重要,因为无论这样的转变是通过练习体位法、研究与阅读,或是冥想来达成,都是瑜伽。 ◆目标会决定我们短期内能做到什么,因为无论是我们的需求或是瑜伽练习的方向,都和这个目标有关。我们必须接受自己当下的情况,然后再向目标迈进。 从当下所在之处走向企求之处,是瑜伽不变的概念,也是瑜伽的定义之一。