出版社: 译林

原售价: 52.00

折扣价: 32.30

折扣购买: 成长初始革命年

ISBN: 9787544779074

王安忆,1954年生于南京,1955年随母亲移居上海,“**”期间赴安徽插队,1977年开始发表作品,现为中国作家协会副**、上海作家协会**、复旦大学中文系教授。曾获“茅盾文学奖”,马来西亚《星洲*报》“*杰出的华文作家”称号,2011年布克**文学奖提名,2017年纽曼文学奖。

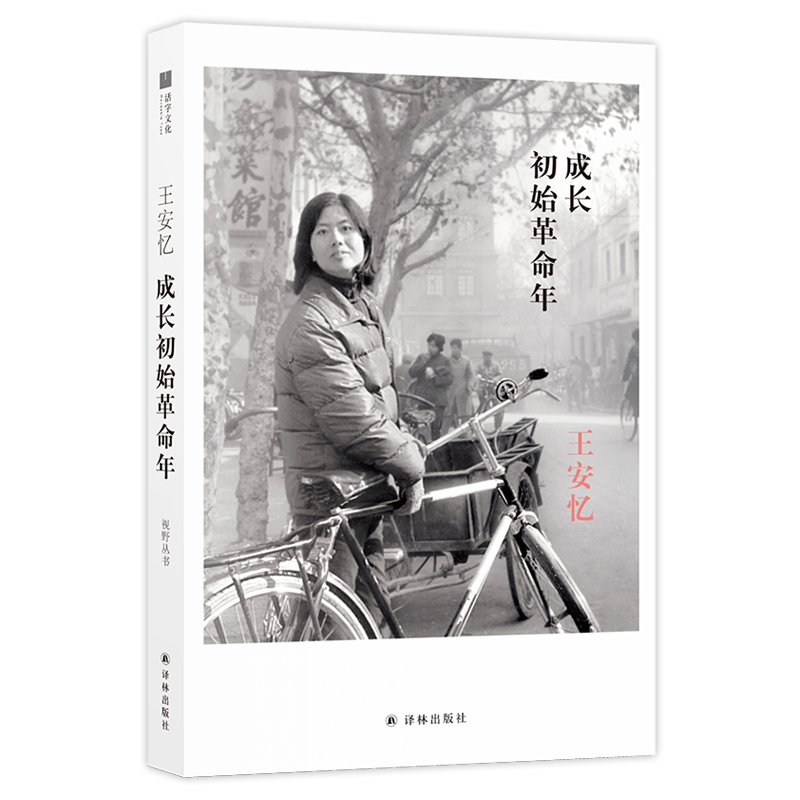

一个人的思想史(序) 我理解这套专辑的意图在于,尝试记录共同思潮中个体的历程。上世纪八十年代思想解放运动,时有跌宕起伏,但就像洪水开闸,直流三千尺,再无回转的可能。新时期文学可称弄潮儿,乘风乘水,且推波助澜。倏忽间,已将半个世纪。中国社会走入现代,大约从未有过如此久长的时*,从容扩展精神领域。身在其中并不觉得,抬头看,却是一惊诧。如我这样的小说者,是从体验出发,理性的概念化往往成为负累,压抑了感官的自由。所以,我想这大约是专辑的第二个意图,让写作人隐形的思想浮出水面,呈现足迹,纳入历史的进步。 因循这一解释,着手选择文字,同时,也给自己一个机会,检点以往,总结经验。 我设计以散文《茹家溇》开篇。那是1986年的行旅,去到浙江绍兴,拜文友协助,查访母系祖居。从背景看,正是寻根文学发起,大家伙纷纷投奔“文学的根”。有的入径地缘,向山川河流进发;有的倒溯时间,访问古城古镇古村。大到宇宙历史;小至家庭起源,两头都是虚空茫然,正合小说窃意。回到《茹家溇》内文,则有着话说从头的意思。从1986往回算,写作约有七八个年头,还在情绪的**下,世事与青春都在平息骚动,渐趋安稳。其实是个迷茫阶段,经验被过度地挥霍,来不及积蓄能量,开发新世界。同时呢,也意味着形势要有转折。《成长初始革命年》和《魏庄》可视作延伸和继续。于是,就让这一辑起句,比兴出下文。 第二部分由四个短文合成,分别于19**、1995、1997和2003,应稿约而成章。《我的同学董小苹》已想不起事由,写的是儿时小伙伴,放在第二辑篇首,正与上一辑交集,像是过渡。《重建象牙塔》是替陈思和的文论集作序,我够不上了解他的思想,熟悉的是他这个人,我们同龄,同届,住同一条街,俗话叫做“街坊”,但直至上世纪八十年代新时期文学方才照面,进行《两个69届初中生的对话》,算得上以文会友。所写“序”很可能与他书中文章不贴,是王顾左右而言他,也是借他的题说自己的话,不期然处总有碰头的地方。《接近世纪初》是因病歇笔一年之后,有换了人间的心情。具体什么样的要求想不太起来了,可能是**的议题,也可能是自定。跨世纪的人,有一种嬗变的焦虑,造物似乎也是有安排,给时间刻度,好范约洪荒,比如竹的节,树的年轮。所以,就是社会的普遍性暗示,算一个坐标吧。第三篇《英特纳雄耐尔》,又要涉及一个人,陈映真。倘若真有思想史这一说,在我,便是贯穿上世纪八十年代至**。中国大陆迅疾走完资本经济前期、中期以及后期,从孤立进到**体系,再又回归中国国情,他,一个亚洲后发展地区的预言人,*****理想的明*黄花,**着我,走去无可望见的希望。这样,就来到第三部分,以《两个69届初中生的即兴对话》承上启下,然后四次发言,分散在二十一世纪的十几个年头。一个小说者,在文本以外的声音,可能*具思想的外形,但也*可能露怯。以虚构为职业的人也许不该在现实中多说话,因为我们常常混淆真伪,“想当然”错成“所以然”。就像说禅,不能说,不能说,一说就是错。 第四部分是占全辑篇幅半数以上,写作时间比较接近现在,实是多年学习与实践的感想心得,文学和艺术的观点,对于思想来说,未免太过具体。可是,我们这样的人,不就是以这样的方式来思想的吗?我们做的活计,堪称莫须有,好比《红楼梦》太虚幻境的楹联“假作真时真亦假,无为有处有还无”。思想本来应该让存在*明晰,我们却相反,让世界变得模糊,**,摇曳不定,仿佛物体在光影里的边缘,也许这就是我们的思想史。从这里说,这部分应是专辑的主体,之前则可作附录。 一、一切从封面开始,带读者穿透雾霾,触摸历史的实体与肌理。 一切从封面开始。 王安忆在七十年代街头,猛一回首,定格成老照片,带着成长初始革命年特有的质感。我们于**回看那段时光,**隔着浩荡长河,河面总是飘满雾霾,模糊而不确切。仿似当年的照片,放在抽屉里遗忘,渐趋褪色。 被时间磨损的老照片,如同失去光泽的金属,沦落成废铁。而文字工作者的使命,也许就是复活这块废铁,让其重新活跃起来,让这张老照片历史化,重现平面背后立体的世界;让我们能够伸手穿进这片雾霾,触摸那个年代的实体与肌理。而这实体与肌理,就是封面背后的文字。 二、 王安忆一个人的思想史:见自己,见天地,见众生。 从革命年代到二十一世纪,王安忆的写作生活离我们那么远又那么近。她用隽永的文字,流露情感,铺陈逻辑,诉说自己的生命理路。 写人、写物、敷衍故事、编排逻辑,张弛舒缓,大度有序,让读者在毫无防备中进入一个人与她正在进行中的思想史。 1. 见自己:“**辑”从个人经验出发,梳理自己的来路,那是成长的源头也是思想的源头。相比于后天的补足,这里是“王安忆说王安忆”,是*独特的所在,感性大于理性的自白。 2. 见天地:“第二辑”以他者的眼光审视自己,通过陈映真、陈思和以及少年时的同学董小苹,从思想和生活的不同领域出发,在时空的不同焦点上触碰历史,从而引起对自己、对中国、对时代的反思。这一部分着眼他者,其实说的还是自己,但格局已经大得多了,思想的成分开始大于感性。 3. 见众生:“第三辑”和“第四辑”,通过众生万物反观自己。但这时的自己和世界,已经是千帆过尽后的总清算。比起前两部分的迷茫与虚无,这部分充满观点和认识,理性占了**的上风。第三辑以“讲话”的形式出现,包括演讲和对谈,用王安忆自己的话说,在文本以外的声音,可能*具思想的外形。