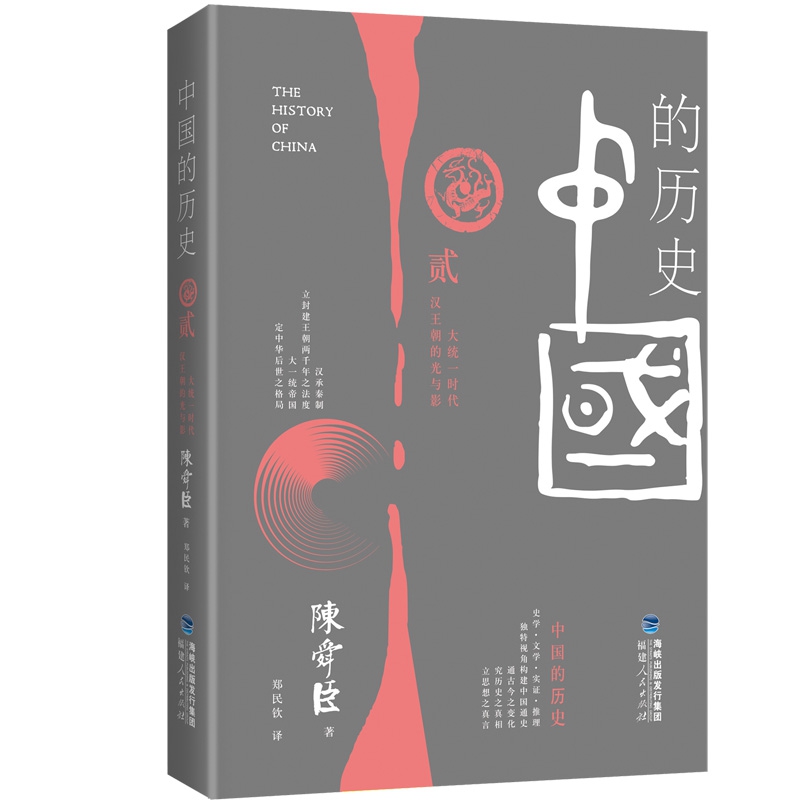

出版社: 福建人民

原售价: 49.00

折扣价: 31.85

折扣购买: 中国的历史. 第2卷

ISBN: 978721106308601

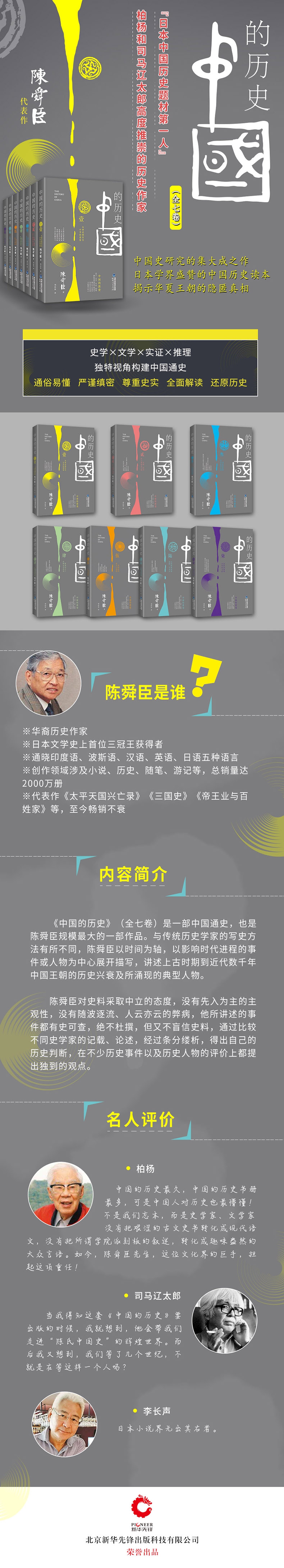

陈舜臣,日籍华裔历史作家。1924年生于日本神户,祖籍中国台湾。通晓印度语、波斯语、汉语、英语、日语五种语言。一生笔耕不辍,著作等身,创作领域涉及小说、历史、随笔、游记等。1961年开始推理小说创作,并先后荣获江户川乱步奖、直木奖、日本推理作家协会奖,是推理史上的首位三冠王,从而奠定了他在日本推理文学界的地位。1967年开始创作以中国历史为内容的作品,先后有《鸦片战争》《小说十八史略》《甲午战争》《秘本三国志》《太平天国》《耶律楚材》《秦始皇》《郑成功》《成吉思汗》《诸葛孔明》等名作问世,至今畅销不衰。

" 张仪是魏人,学于鬼谷先生,同门还有洛阳出身的苏秦,这两人被称为鬼谷先生门下“双璧”,但张仪的成绩似乎更好。 鬼谷先生何许人也?不知其详,似为齐人。不清楚是否和稷下学士有关系。其专长,说得好听一点是国际外交,说得难听一点是谋略权术。与其说是钻研学问,不如说是擅长谋术。 近代疑古派史学家中,有人认为鬼谷先生是虚构的人物。不过,有一本著作《鬼谷子》,唐宋之前存世,里面有所记录,所以应该认为鬼谷先生实有其人。不仅鬼谷先生,甚至还有人怀疑鬼谷先生两大高足之一的苏秦也实无此人,这是疑古主义走过了头。 有关他们的事迹过于小说化,所以就有人觉得连人物本身也可能是编造的。 《史记》等史籍中故事性的记述或许掺杂着一点后人的创作。 毕业于鬼谷先生学门的这两个弟子到各国游说。说是游说,其实就是寻找工作。先就业的是成绩稍逊的苏秦。他的就业也并不顺利,原本就穷愁潦倒,受到妻子的轻蔑嘲笑,这样贫困的状态在当地都出了名,于是他远远地跑到西部秦国,宣扬统一天下的主张。当时正是惠文君时代,那个辩才商鞅刚刚被杀,所以很憎恨这种摇唇鼓舌的人,没有录用他。苏秦便来到燕国和赵国。 如果苏秦被秦国重用,一定会为统一天下出谋划策的,而他被燕、赵重用,又会为如何阻止秦国的统一天下而出谋划策。 两面事都可以做,可见鬼谷先生所教的不是学问,而是谋术。不能不说,这两人都是谋士,缺少哲学精神。 苏秦主张合纵。秦国过于强大,所以其他六国必须联合。 秦对六国同盟当然要分化瓦解。这个方法就是张仪主张的连衡(或为连横)。具体地说,就是秦国和六国单独媾和。 秦—燕 × 秦—赵 × 秦—韩 × 秦—魏 × 秦—齐 × 秦—楚 通过这样的横向联合破坏六国的纵向同盟。每一个国家都比秦国弱,秦国自然认为连衡最为合适。名义上是友好条约,但鉴于强国和弱国之间的关系,实质上是近似于投降的条款。 如上图所示,对于六国来说,似乎合纵最为合适。大家齐心协力共同对付强大的秦国,应该才是六国的生存之路。但是,六国的情况各不相同,即使六国同盟打败秦国,各自的势力范围的版图发生变化,接着就会发生六国之间的对立,所以六国同盟绝非易事。再加上秦国的连衡政策,不遗余力地对六国进行分化瓦解工作。领头指挥的正是比苏秦更具卓越才能的张仪。 合纵和连衡短兵相接,在虚虚实实之间展开激烈的交锋。这个时期的外交战达到白热化的程度。 连衡的倡导者张仪在游说各国的时候,曾经跟随楚国宰相出席宴会。可是,恰在这时,这个宰相的珍贵玉璧丢失了,于是怀疑为食客张仪所偷。为什么会怀疑张仪呢?据《史记》记述,“仪贫无行”。贫穷还不要紧,主要是张仪的品行似乎不太好。与孔子的学堂不同,鬼谷先生的学塾对品德礼仪的教育一定不是很严格。 张仪受到怀疑,被鞭笞数百,但没有承认是自己所为。回到家里,全身鞭伤,他的妻子抱怨道:“嘻!子毋读书游说,安得此辱乎?” 张仪伸出舌头,问妻子道:“视吾舌尚在不?” 妻子笑着回答:“舌在也。” 张仪说道:“足矣。” 虽然遍体鳞伤,只要舌头在,这就足够了。辩士的形象跃然纸上。果然,凭借自己的三寸不烂之舌,他终于出人头地。 《史记》记述张仪仕秦的部分也略显小说化。 不论怎么自信,如果没人把自己引见给诸侯,再大的本领也无用武之地。当时在诸侯手下有人把引见客人给诸侯作为一种获利的手段。不给这帮家伙相当的贿赂,就不会被引见给君主。张仪贫穷,知道自己的同窗同学苏秦已经仕于赵国,很有出息,便请他把自己引荐给赵王。结果被苏秦臭骂一顿赶了出来。 据说其实这是苏秦的深谋远虑。他仕于赵,推动各国合纵,但是他心里明白,一旦秦国攻打过来,各国诸侯不会齐心协力的。因此他要以事实来证明合纵的失败。 在合纵需要更加巩固的时候,不能让秦国出兵。能说服秦国不出兵的人,唯有张仪。苏秦最了解张仪这张嘴具有千军万马的力量。 张仪离开后,苏秦命部下带着许多金钱财宝追他。这些金钱财宝都是从赵国国库支取出来的。有何目的呢?张仪不知道这些金钱财宝的出处,便收纳下来。 他不知道送给他金钱财宝的人是苏秦的部下,表示感谢的时候,对方说道: 苏君忧秦伐赵败从约,以为非君莫能得秦柄,故感怒君,使臣阴奉给君资,尽苏君之计谋。 苏秦其实是激励你奋起,才故意这样对待你。他希望你说服秦国,不要出兵赵国。这些金钱财宝全部是他送给你的。 张仪利用这些金钱财宝,得以会见秦王。 据说张仪为报答苏秦之恩,说服秦王不出兵赵国。这件事总觉得是编造出来的。张仪的这张嘴决非万能。前面说过,他的灭周论就没有被采纳,而是采纳了司马错的讨蜀论,便是一例。 但无论如何,张仪作为秦国宰相,发挥聪明才智,以连衡破坏苏秦的六国同盟的合纵。另一方面,苏秦成功地实现六国合纵,据说亲自兼任六国宰相。《史记》说由于苏秦的努力,秦国十五年不敢东出函谷关。 苏秦的合纵后来为张仪所破,苏秦辗转于赵、燕、齐,最后在齐国为刺客所杀。 苏秦之死也颇具小说化。据说他在燕国与易王之母私通,因害怕暴露被诛,便请求去齐国。他对易王说道:“在齐为燕谋事。” 其实,这是在燕获罪而亡齐。他利用如簧之舌得到齐缗王的信任。当时,齐宣王刚刚死去,苏秦劝缗王举办盛大隆重的葬礼以显示孝心,然后又建议大兴土木,兴建豪华的宫殿和巨大的庭园以显示政治的稳定。由于大肆挥霍,齐的国库迅速空虚,人民也疲惫不堪。齐的国力变弱,燕国自然安泰,苏秦的确是在为燕国尽力。 但是,曾为合纵之首、身兼六国宰相的苏秦如今在六国内部从事这种分化破坏的活动,所以他的行为不能不被低估。他在齐国受到重用,结果为嫉妒者暗杀。他的死应该说也不是很光彩。临死之前,他对齐王说道:“我死后,请在街市上把我五马分尸来示众,宣称‘苏秦为了燕国的利益在齐国作乱’。这样,谋杀我的凶手必然会自我暴露。” 刺客果然以为自己杀了叛逆者,会获得奖赏,便公开出面,结果被抓斩首。这种死后复仇的做法和吴起很相似。" " 《中国的历史》是柏杨与司马辽太郎高度推崇的历史作家——陈舜臣代表作。 《中国的历史》是中国史研究的集大成之作,日本学界盛赞的中国历史读本! 史学+文学+实证+推理,独特视角,构建中国通史! 以史诗笔法、工匠精神,写尽中华上下五千年,揭示华夏王朝的隐匿真相!"