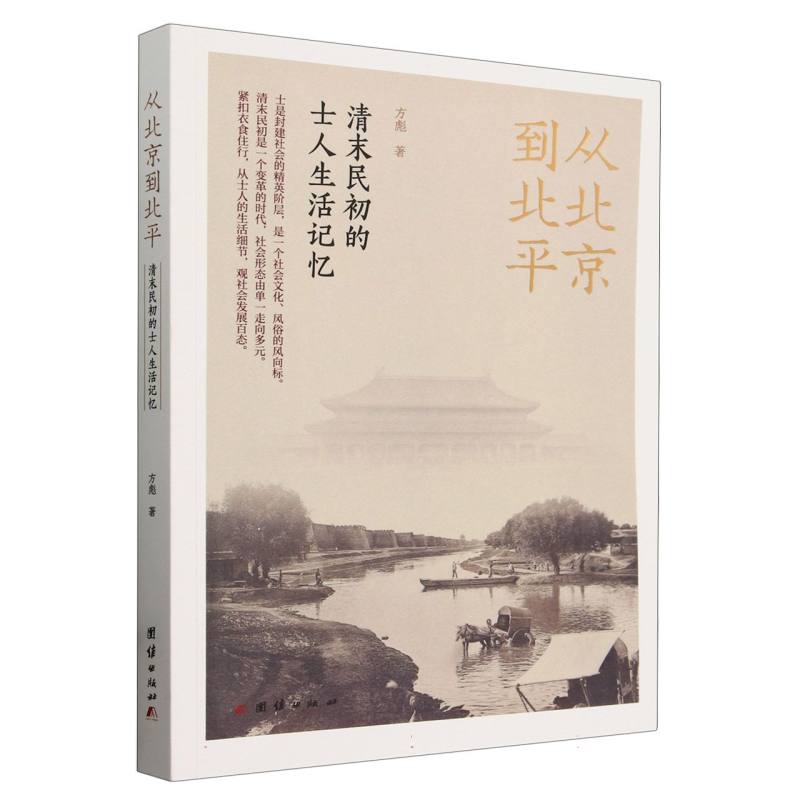

出版社: 团结

原售价: 59.00

折扣价: 36.00

折扣购买: 从北京到北平:清末民初的士人生活记忆

ISBN: 9787523405697

方彪(1945-)祖籍安徽,生于北京。年近“耳顺”,大千世界万象万缘,惟有书缘。 读书、编书、教书、著书,情之所结。但书中自有之物,又均与之无缘。读书“不求甚解”,编书“无错不成书”,教书难免“误人子弟”,著书不成“一家之言”,但尚不属“无病呻吟”。 童年在风景甲天下的八桂之乡四经寒暑,后一人回归北京。京缘甚深之故,学海之中所涉及的即是北京学、北京史、北京文化。所编之书、所教之书、所著之书,亦围绕着北京。有感有悟,吟、讴、叹、咏,也总萦绕着北京。

衣、食、住、行,“衣” 居首。这是因为官场之上, 衣是身份、等级最凸显的标 识。明清鼎革之际,衣冠大 变,这种“变”,是用屠刀完 成的。1912年步入共和, 衣冠亦是大变,这种变,基 本上是正常的“过渡”。明清 两朝的官服,《会典》有明 载,本书也就不当“文抄公” 了。本章节中的“衣”不单指 服饰,还包括帽子、配饰等 。 进入20世纪后,衣冠之 变且巨且速。第一次变化是 清末实施新政时。爱新觉罗 氏惩前之鉴,人主中原后竭 力防止“汉化”。其实,“汉 化”也就是“中原化”“儒化” ,从文明的进程来讲是一种 进步。雄才伟略的北魏孝文 帝迁都洛阳之后,实施了许 多“汉化”政策,促成了南北 朝时期的民族大融合。这种 融合是中原的农耕民族和草 原的游牧民族互相注入生机 ,是一种互补,亦是正能量 的合涌,为盛唐盛世奠定了 人文始基。 可是爱新觉罗氏实逊拓 跋氏三筹,定鼎北京后强行 “剃发易服”。其铁血之道是 “留头不留发,留发不留头” 。至于“易服”,汉民族的“ 宽袍广袖”适合庙堂之上“坐 而论道”,但于公私生活并 不适宜,对下层民众尤甚。 故早在战国时期,赵武灵王 就实行过“胡服骑射”。 清末编练新军,建制、 装备、训练“全盘西化”。以 军装而言,飞跃到了20世纪 。可是新军头上还有辫子, 在热兵器时代,头部受伤后 辫子实为麻烦,故在许多西 方国家一线士兵剃光头。在 白刃战中,特别是格斗中, 辫子一旦被对方揪住,后果 不堪设想。新军中的洋教官 讥讽日:“大清军人的辫子