出版社: 译林

原售价: 138.00

折扣价: 85.60

折扣购买: 莱辛作品~金色笔记

ISBN: 9787575301565

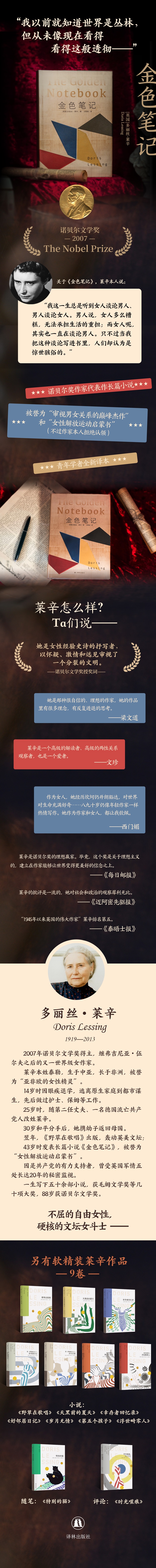

多丽丝·莱辛(Doris Lessing,1919—2013) 2007年诺贝尔文学奖得主,继弗吉尼亚·伍尔夫之后的又一世界级女作家,不屈的自由女性,硬核的“文坛女斗士”。 1919年10月22日,在伊朗古城的一所石屋中,多丽丝·泰勒出世了。她的父亲本是英国的一名普通银行职员,在“一战”参军失去了一条腿;母亲曾是父亲截肢时的管床护士。多丽丝4岁时,全家辗转回到英格兰老家,不久又迁至非洲的津巴布韦垦荒种地。 14岁时,多丽丝因眼疾退学,为逃离贫穷压抑的原生家庭和荒凉闭塞的乡野,到南非大都市谋生,先后做过护士、保姆、接线员。25岁时,她随第二任丈夫、一名德国流亡共产党人改姓莱辛。30岁和平分手后,她携幼子返回母国,只带着少量现金和书稿、衣服,以及一箱书,但她不禁欢呼:“我自由了,我终于完全成为我自己。我是我自己创造出来的,我是自足的独立个体!” 翌年,莱辛从非洲带来的书稿《野草在歌唱》出版,轰动英美文坛。她43岁时,长篇小说《金色笔记》问世,被誉为“女性解放运动启蒙书”;但莱辛拒绝这一标签,说“我想写的是一部记录时代的编年史”。她交游广泛,情史丰富,热衷于社会运动,也因曾是共产主义的有力支持者,受到英国军情五处长达二十年的秘密监视。 在不同文明、种族间的迁徙和波澜壮阔的人生,赋予了这位“亚非欧的女性精灵”非凡的见识;她一生写下五十余部小说,曾获毛姆文学奖、英国皇家文学会荣誉奖等几十项大奖,88岁时获诺贝尔文学奖。 诺贝尔文学奖评委会说:“莱辛改变了我们审视这个世界的方式。”

自由女性 其一 1957年夏,分别了一段日子后,安娜和好友莫莉又见面了。 这两个女人正在伦敦的一间公寓里。 “重点在于,”当朋友在楼梯间打完电话回来后,安娜说,“重点在于,我可见范围内的一切都崩溃瓦解了。” 莫莉是个经常煲电话粥的女人。刚才电话铃响,她接起来就问:“喂?所以有什么新八卦吗?”现在她对安娜说:“是理查德,他马上来。他好像这个月就今天一天有空,至少他是这么说的。” “我可不打算走。”安娜说。 “别走,你给我坐好。” 莫莉打量了一下自己——她穿着长裤和毛线衫,都不怎么好看。“不管我现在是个什么样,他都只能照单全收了。”她下了决心,然后坐在了窗边,“他不肯说这次过来的目的——我估计又是为玛丽昂的事。” “他没给你写信吗?”安娜试探道。 “他和玛丽昂都写了——字里行间很是友好。挺奇怪的,不是吗?” 这句“挺奇怪的,不是吗?”正是她俩亲密地聊八卦时的标志性“乐句”。虽然莫莉已奏响了这个乐句,但她还是转移了话题:“现在说什么也没用了,反正他说了现在要过来。” “他要是看到我也在这儿,怕是会扭头就走。”安娜说道,语气愉快归愉快,但却带着些许攻击性。莫莉敏锐地瞥了她一眼,问:“哦?为什么?” 安娜和理查德给人一种彼此不大对付的印象,此前安娜每次得知理查德要来,都会选择回避。莫莉说:“其实我觉得他心底里还是挺喜欢你的。问题是,他原则上得努力喜欢我——但他又是那种对人只有‘喜欢’或‘讨厌’两个选项的傻子,因此他把自己不愿承认的那些对我的讨厌全都转嫁到了你身上。” “那倒没关系。”安娜说,“但你知道吗,你不在的那段时间里,我发现在很多人眼里咱俩是可以相互替代的。” “你才发现啊?!”莫莉颇为得意地说。每次安娜想明白那些显而易见——在莫莉看来显而易见的事情时,莫莉就是这种语气。 她俩的关系先前就已显现出了一种平衡:莫莉整体上更通人情世故一些,而安娜则悟性更胜一筹。 安娜把嘴边的话咽了回去。她此时只是微笑着承认了自己的后知后觉。 “咱俩各方面都如此不同,”莫莉说道,“所以这还挺奇怪的。我估计是因为咱俩过的是同一种生活——也不结个婚什么的。他们就只看得到这些部分。” “自由女性。”安娜苦笑道。她接下来又补充了一句:“他们仍在用我们和男性之间的关系来定义我们,就连他们之中最优秀的人也不能免俗。”她语气中带着一丝莫莉未曾见过的愠怒,因而引得对方对她从头到脚好一番打量。 “所以呢?我们不也一样吗?”莫莉有些尖刻地说。“不这么去定义咱俩可太难了。”她留意到安娜投来的意外的眼神,于是有些迟疑地又补了这么一句。接着她俩沉默了片刻,其间没有任何眼神交流。与此同时,她俩意识到:一年的分别的确太久了,即便对她们这样的老友来说。 最终还是莫莉先开了口,她叹了口气说:“自由。你知道吗,我不在的这段时间,我一直在想咱俩的事,我的结论是:我们是全新的一类女人。咱俩肯定算是,对吧?” “日头底下无新事。”安娜试着用德国口音说了一句。莫莉有点恼了——她熟练掌握好几门语言——她开口道:“日头底下无新事。”完美模仿了某个德国口音的精明老太太。 安娜做了个鬼脸,甘拜下风。她学不来外语,自我意识又过强,扮不了其他人,而莫莉一瞬间甚至看上去酷似“糖妈”,也就是马克斯夫人,她俩都找她做过精神分析。对方那套煞有介事的痛苦仪式让她俩直犯嘀咕,这种感受也从“糖妈”这一昵称中渗了出来。随着日子一天天过去,这昵称所代表的不再只是一个特定的人,而是一整套看待人生的方式——这套人生观虽然对超越道德层面的一切都带着一种可耻的熟稔,但是依然传统、顽固以及保守。这两方面之间“虽然但是”的转折关系,是当初安娜和莫莉谈论精神分析时得出的结论,但近年来安娜却愈发地觉得这两方面之间更像是“因为所以”的因果关系,而这也恰恰是她期待接下来能与她的朋友一起探讨的。 但跟以往一样,莫莉一旦在安娜的话里嗅出一星半点批判“糖妈”的味道,她便会立即回复道:“不打紧,她很好,是我那时候的状态太糟了,也不能怪她。” “她以前会说‘你是厄勒克特拉’或者‘你是安提戈涅’1,这就是她对你的盖棺定论了。”安娜说。 “她也没有把话说那么死。”莫莉嘴硬地维护着两人都经历过的那段煎熬时光。 “她有。”安娜出人意料地强硬,引来了莫莉第三次好奇的打量。“她有。哦,我并不是说她没给过我任何帮助,我很确定如果没有她,那些不得不去面对的事情,光靠我自己根本不可能应付得了。但话说回来……我还特别清晰地记得某天下午,我就坐在那儿——偌大的房间,微弱的墙灯、大佛、照片和雕像。” “所以呢?”莫莉的语气变得十分尖刻。 莫莉虽未挑明,但显然不愿意谈这个。但安娜依然说:“之前的几个月里我一直在琢磨这件事……不行,我还是得跟你谈谈。不管怎么说,这是我们共有的经历,面对的是同一个人……” “所以呢?” 安娜继续说道:“我记得那个下午我就已经确定自己再也不会去那里了,那地方到处都是该死的艺术品。” 莫莉趁她换气,见缝插针道:“我不明白你想说什么。”见安娜不接茬,她发难道:“我不在的这段时间你写东西了没有?” “没有。” “我一直怎么跟你说的?”莫莉的声音开始变得刺耳起来,“你要是把自己的天赋都给荒废了,我永远都不会原谅你,我没开玩笑。我以前没珍惜自己的天赋,我受不了就这么眼睁睁地看着你也——我接连荒废了绘画、舞蹈、表演和涂鸦,现在我……你这么有天赋,安娜,为什么要这样?我真不明白。” “你一张嘴就要教训别人,让我怎么跟你解释?” 莫莉刚才痛心疾首地斥责自己的朋友时眼里一直含着泪,她艰难地开口道:“我内心深处时常会想,行吧,我反正是要结婚的,所以就算是荒费了所有那些我与生俱来的天赋也无所谓。最近我甚至开始憧憬多生几个孩子了——对,我知道这个想法很蠢但我真这么想。我现在已经四十了,汤米也已经长大成人。但问题是,如果你仅仅是因为想着结婚,所以才什么都不写的话……” “但是咱俩的确都想结婚。”安娜让自己的语气轻松幽默,这为她俩保留了继续对话的空间。她痛苦地意识到,有些话题没法和莫莉讨论。 莫莉挤出了一丝笑容,凌厉而幽怨地瞥了朋友一眼,接着说道:“好吧,但你以后会后悔的。” “后悔?”安娜突然笑出了声,“莫莉,你为什么从来不相信别人跟你一样也是有弱点的呢?” “你的幸运之处在于你只在一件事情上有天赋,而不是四件。” “说不定我的单一天赋比起你的四种天赋,反倒带来了更大的压力呢?” “我现在这种心情没法跟你说话。要不我先给你泡杯茶,然后咱们一块等理查德过来?” “我还是更想喝啤酒什么的,”她又挑事儿般地补了一句,“我一直在考虑以后要不要也酗个酒。” 这把莫莉的大姐脾气给激了起来:“别开这种玩笑,你知道酗酒会把一个人变成什么样——看看玛丽昂。不知道我不在的这段时间她有没有酗酒。” “我可以老实跟你说,她还是在酗酒——而且她还来找过我。” “她还来找过你?” “我刚正打算说这个呢,就是我说完咱俩可以相互替代之后。” 莫莉是个很有占有欲的人——如安娜所料,她愤愤道:“我猜你还打算告诉我理查德也来找过你?”安娜点了点头。莫莉干脆地说:“我去给咱弄点啤酒。”她从厨房拿了两个啤酒杯,杯子表面凝结着细密的水珠。她说:“你是不是最好在理查德来之前把事情给我交代清楚?” 理查德是莫莉的丈夫,应该说,曾是她的丈夫。莫莉是她所谓的“1920年代婚姻”的结晶。尽管短暂,但在波希米亚式的知识分子圈里,在舞台正中聚光灯下的赫胥黎、劳伦斯、乔伊斯等人的周围,莫莉的父亲和母亲也曾发出过自己的光芒。莫莉的童年就是场灾难,因为她父母的那次婚姻只维持了几个月的时间。她自己则在十八岁的年纪结了婚,新郎理查德是她父亲朋友的儿子。她现在明白自己当初之所以结婚,是出于对安全感乃至尊重的渴求。他们的儿子汤米则是那次婚姻的结晶。 诺贝尔奖作家代表作长篇小说 被誉为“审视男女关系的巅峰杰作”“女性解放运动启蒙书”(尽管作家本人拒绝认领) 青年学者全新译本 丰富背景资料注解 诺奖评委会:“她改变了我们审视世界的方式。” 故事发生在1950年代,冷战尖锐期的英国。彼时麦卡锡主义使大批左翼人士流亡欧洲,赫鲁晓夫“秘密报告”动摇国际共运。小说主人公安娜?伍尔夫,其实就是作者莱辛的化身,作为一名“自由女性”、女艺术家、女知识分子,她曾参加非洲左翼运动小组,离婚后独居伦敦并加入英共。由于信仰的人和事日渐面目全非,安娜抵抗着内心的混乱焦灼,将自己的所见所思分门别类写成四本笔记:黑色笔记书写非洲往事,红色关于组织生活,黄色审视两性关系,蓝色试图记录日常…… 这是一份随处闪耀知性光芒的时代观察手记,也是为在这充满矛盾冲突的世间,苦苦追寻答案的人而做的一次“直抵灵魂的精神分析”。

诺贝尔奖作家代表作长篇小说 被誉为“审视男女关系的巅峰杰作”“女性解放运动启蒙书”(尽管作家本人拒绝认领) 青年学者全新译本 丰富背景资料注解 诺奖评委会:“她改变了我们审视世界的方式。” 故事发生在1950年代,冷战尖锐期的英国。彼时麦卡锡主义使大批左翼人士流亡欧洲,赫鲁晓夫“秘密报告”动摇国际共运。小说主人公安娜•伍尔夫,其实就是作者莱辛的化身,作为一名“自由女性”、女艺术家、女知识分子,她曾参加非洲左翼运动小组,离婚后独居伦敦并加入英共。由于信仰的人和事日渐面目全非,安娜抵抗着内心的混乱焦灼,将自己的所见所思分门别类写成四本笔记:黑色笔记书写非洲往事,红色关于组织生活,黄色审视两性关系,蓝色试图记录日常…… 这是一份随处闪耀知性光芒的时代观察手记,也是为在这充满矛盾冲突的世间,苦苦追寻答案的人而做的一次“直抵灵魂的精神分析”。

试读内容

自由女性 其一

1957年夏,分别了一段日子后,安娜和好友莫莉又见面了。

这两个女人正在伦敦的一间公寓里。

“重点在于,”当朋友在楼梯间打完电话回来后,安娜说,“重点在于,我可见范围内的一切都崩溃瓦解了。”

莫莉是个经常煲电话粥的女人。刚才电话铃响,她接起来就问:“喂?所以有什么新八卦吗?”现在她对安娜说:“是理查德,他马上来。他好像这个月就今天一天有空,至少他是这么说的。”

“我可不打算走。”安娜说。

“别走,你给我坐好。”

莫莉打量了一下自己——她穿着长裤和毛线衫,都不怎么好看。“不管我现在是个什么样,他都只能照单全收了。”她下了决心,然后坐在了窗边,“他不肯说这次过来的目的——我估计又是为玛丽昂的事。”

“他没给你写信吗?”安娜试探道。

“他和玛丽昂都写了——字里行间很是友好。挺奇怪的,不是吗?”

这句“挺奇怪的,不是吗?”正是她俩亲密地聊八卦时的标志性“乐句”。虽然莫莉已奏响了这个乐句,但她还是转移了话题:“现在说什么也没用了,反正他说了现在要过来。”

“他要是看到我也在这儿,怕是会扭头就走。”安娜说道,语气愉快归愉快,但却带着些许攻击性。莫莉敏锐地瞥了她一眼,问:“哦?为什么?”

安娜和理查德给人一种彼此不大对付的印象,此前安娜每次得知理查德要来,都会选择回避。莫莉说:“其实我觉得他心底里还是挺喜欢你的。问题是,他原则上得努力喜欢我——但他又是那种对人只有‘喜欢’或‘讨厌’两个选项的傻子,因此他把自己不愿承认的那些对我的讨厌全都转嫁到了你身上。”

“那倒没关系。”安娜说,“但你知道吗,你不在的那段时间里,我发现在很多人眼里咱俩是可以相互替代的。”

“你才发现啊?!”莫莉颇为得意地说。每次安娜想明白那些显而易见——在莫莉看来显而易见的事情时,莫莉就是这种语气。

她俩的关系先前就已显现出了一种平衡:莫莉整体上更通人情世故一些,而安娜则悟性更胜一筹。

安娜把嘴边的话咽了回去。她此时只是微笑着承认了自己的后知后觉。

“咱俩各方面都如此不同,”莫莉说道,“所以这还挺奇怪的。我估计是因为咱俩过的是同一种生活——也不结个婚什么的。他们就只看得到这些部分。”

“自由女性。”安娜苦笑道。她接下来又补充了一句:“他们仍在用我们和男性之间的关系来定义我们,就连他们之中最优秀的人也不能免俗。”她语气中带着一丝莫莉未曾见过的愠怒,因而引得对方对她从头到脚好一番打量。

“所以呢?我们不也一样吗?”莫莉有些尖刻地说。“不这么去定义咱俩可太难了。”她留意到安娜投来的意外的眼神,于是有些迟疑地又补了这么一句。接着她俩沉默了片刻,其间没有任何眼神交流。与此同时,她俩意识到:一年的分别的确太久了,即便对她们这样的老友来说。

最终还是莫莉先开了口,她叹了口气说:“自由。你知道吗,我不在的这段时间,我一直在想咱俩的事,我的结论是:我们是全新的一类女人。咱俩肯定算是,对吧?”

“日头底下无新事。”安娜试着用德国口音说了一句。莫莉有点恼了——她熟练掌握好几门语言——她开口道:“日头底下无新事。”完美模仿了某个德国口音的精明老太太。

安娜做了个鬼脸,甘拜下风。她学不来外语,自我意识又过强,扮不了其他人,而莫莉一瞬间甚至看上去酷似“糖妈”,也就是马克斯夫人,她俩都找她做过精神分析。对方那套煞有介事的痛苦仪式让她俩直犯嘀咕,这种感受也从“糖妈”这一昵称中渗了出来。随着日子一天天过去,这昵称所代表的不再只是一个特定的人,而是一整套看待人生的方式——这套人生观虽然对超越道德层面的一切都带着一种可耻的熟稔,但是依然传统、顽固以及保守。这两方面之间“虽然但是”的转折关系,是当初安娜和莫莉谈论精神分析时得出的结论,但近年来安娜却愈发地觉得这两方面之间更像是“因为所以”的因果关系,而这也恰恰是她期待接下来能与她的朋友一起探讨的。

但跟以往一样,莫莉一旦在安娜的话里嗅出一星半点批判“糖妈”的味道,她便会立即回复道:“不打紧,她很好,是我那时候的状态太糟了,也不能怪她。”

“她以前会说‘你是厄勒克特拉’或者‘你是安提戈涅’1,这就是她对你的盖棺定论了。”安娜说。

“她也没有把话说那么死。”莫莉嘴硬地维护着两人都经历过的那段煎熬时光。

“她有。”安娜出人意料地强硬,引来了莫莉第三次好奇的打量。“她有。哦,我并不是说她没给过我任何帮助,我很确定如果没有她,那些不得不去面对的事情,光靠我自己根本不可能应付得了。但话说回来……我还特别清晰地记得某天下午,我就坐在那儿——偌大的房间,微弱的墙灯、大佛、照片和雕像。”

“所以呢?”莫莉的语气变得十分尖刻。

莫莉虽未挑明,但显然不愿意谈这个。但安娜依然说:“之前的几个月里我一直在琢磨这件事……不行,我还是得跟你谈谈。不管怎么说,这是我们共有的经历,面对的是同一个人……”

“所以呢?”

安娜继续说道:“我记得那个下午我就已经确定自己再也不会去那里了,那地方到处都是该死的艺术品。”

莫莉趁她换气,见缝插针道:“我不明白你想说什么。”见安娜不接茬,她发难道:“我不在的这段时间你写东西了没有?”

“没有。”

“我一直怎么跟你说的?”莫莉的声音开始变得刺耳起来,“你要是把自己的天赋都给荒废了,我永远都不会原谅你,我没开玩笑。我以前没珍惜自己的天赋,我受不了就这么眼睁睁地看着你也——我接连荒废了绘画、舞蹈、表演和涂鸦,现在我……你这么有天赋,安娜,为什么要这样?我真不明白。”

“你一张嘴就要教训别人,让我怎么跟你解释?”

莫莉刚才痛心疾首地斥责自己的朋友时眼里一直含着泪,她艰难地开口道:“我内心深处时常会想,行吧,我反正是要结婚的,所以就算是荒费了所有那些我与生俱来的天赋也无所谓。最近我甚至开始憧憬多生几个孩子了——对,我知道这个想法很蠢但我真这么想。我现在已经四十了,汤米也已经长大成人。但问题是,如果你仅仅是因为想着结婚,所以才什么都不写的话……”

“但是咱俩的确都想结婚。”安娜让自己的语气轻松幽默,这为她俩保留了继续对话的空间。她痛苦地意识到,有些话题没法和莫莉讨论。

莫莉挤出了一丝笑容,凌厉而幽怨地瞥了朋友一眼,接着说道:“好吧,但你以后会后悔的。”

“后悔?”安娜突然笑出了声,“莫莉,你为什么从来不相信别人跟你一样也是有弱点的呢?”

“你的幸运之处在于你只在一件事情上有天赋,而不是四件。”

“说不定我的单一天赋比起你的四种天赋,反倒带来了更大的压力呢?”

“我现在这种心情没法跟你说话。要不我先给你泡杯茶,然后咱们一块等理查德过来?”

“我还是更想喝啤酒什么的,”她又挑事儿般地补了一句,“我一直在考虑以后要不要也酗个酒。”

这把莫莉的大姐脾气给激了起来:“别开这种玩笑,你知道酗酒会把一个人变成什么样——看看玛丽昂。不知道我不在的这段时间她有没有酗酒。”

“我可以老实跟你说,她还是在酗酒——而且她还来找过我。”

“她还来找过你?”

“我刚正打算说这个呢,就是我说完咱俩可以相互替代之后。”

莫莉是个很有占有欲的人——如安娜所料,她愤愤道:“我猜你还打算告诉我理查德也来找过你?”安娜点了点头。莫莉干脆地说:“我去给咱弄点啤酒。”她从厨房拿了两个啤酒杯,杯子表面凝结着细密的水珠。她说:“你是不是最好在理查德来之前把事情给我交代清楚?”

理查德是莫莉的丈夫,应该说,曾是她的丈夫。莫莉是她所谓的“1920年代婚姻”的结晶。尽管短暂,但在波希米亚式的知识分子圈里,在舞台正中聚光灯下的赫胥黎、劳伦斯、乔伊斯等人的周围,莫莉的父亲和母亲也曾发出过自己的光芒。莫莉的童年就是场灾难,因为她父母的那次婚姻只维持了几个月的时间。她自己则在十八岁的年纪结了婚,新郎理查德是她父亲朋友的儿子。她现在明白自己当初之所以结婚,是出于对安全感乃至尊重的渴求。他们的儿子汤米则是那次婚姻的结晶。

媒体评价

多丽丝·莱辛本人谈《金色笔记》:我这一生总是听到女人谈论男人、男人谈论女人。男人说,女人多么糟糕,无法承担生活的重担;而女人呢,其实也一直在谈论男人。只不过当我把这种谈论写进书里,人们却认为是惊世骇俗的。 她是女性经验史诗的抒写者,以怀疑、激情和远见审视了一个分裂的文明。 ——诺贝尔文学奖授奖词 莱辛是诺贝尔奖的理想赢家。毕竟,这个奖是关于理想主义的,并且是建立在作家能够让世界变得更美好的信念之上的。 ——《每日邮报》 她是那种很自信的、理想的作家,她的作品里有很多理念,有反复进退的思考。 ——梁文道 莱辛绝对是一个高级的解读者、高级的两性关系的观察者,也是一个爱者。 ——文珍 作为女人,她经历坎坷,但仍旧开朗豁达,对世界对生命,充满了好奇心……她一直在创造,一直在尝试,八九十岁了,仍像年轻作家一样热情地写作。她作为作家和女人两方面,都让我钦佩。 ——西门媚 莱辛有一流的批评头脑,她对社会和政治的观察犀利无比。 ——《迈阿密先驱报》 “1945年以来英国的伟大作家”莱辛排名第五。 ——《泰晤士报》