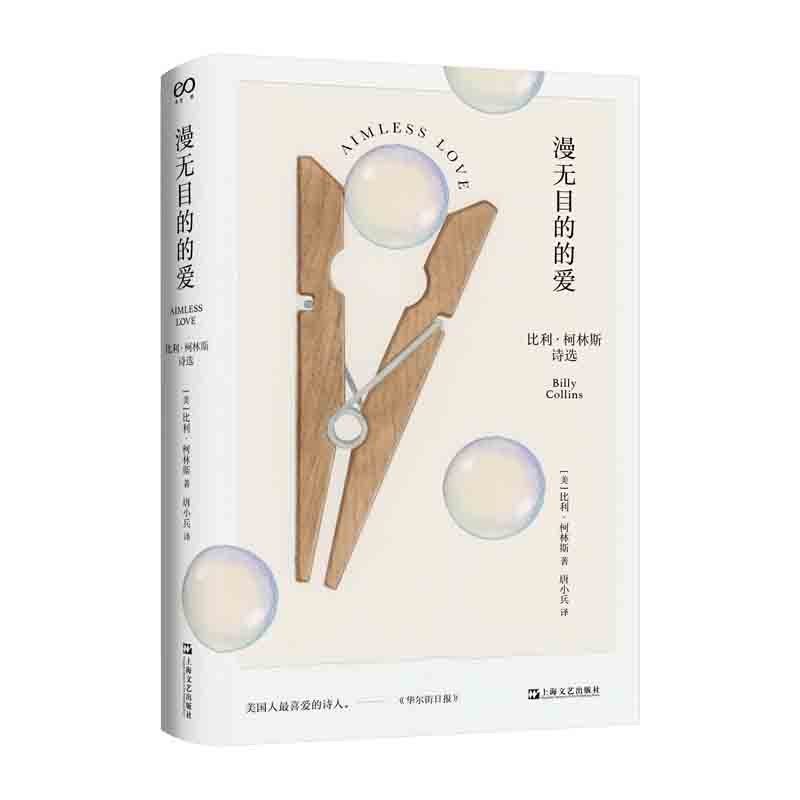

出版社: 上海文艺

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

折扣购买: 漫无目的的爱

ISBN: 9787532187560

比利?柯林斯 1941年出生于纽约曼哈顿,曾执教纽约市立大学雷曼学院。2001至2003年,被美国国会图书馆任命为美国桂冠诗人,2004至2006年,任纽约州桂冠诗人。2016年,入选美国艺术与文学学院院士。 出版有自选集《漫无目的的爱:诗选与新作集》(2013)、《绕着房间独自航行》(2001)两部自选集,以及《葡萄牙的雨》(2016)、《死者的星象》(2011)、《子弹飞行研究》(2008)等15部单行本诗集。 译者 唐小兵 1984年北京大学英语系毕业,1991年获美国杜克大学文学博士,其后在美国多所大学执教多年,主要研究领域为中国现当代文学和文化史,出版有《流动的图像:当代中国视觉文化再解读》( 复旦大学出版社,2018)和《中国先锋艺术的起源:现代版画运动》(加州大学出版社,2008) 等学术著作,编译有《我深爱我们一起相处的这些夜晚:美国当代诗选》(上海文艺出版社,2021)。2019年起任香港中文大学文学院院长。2021年策划香港诗歌节基金会举办的“突围:朗诵与对话”系列的第二季活动。

译者序 比利 ? 柯林斯 (Billy Collins,1941—) 在美国当代诗歌界是个现象级的人物,被广泛誉为屈指可数的“公众诗人” 之一,而且是拥有最大读者群的公众诗人。他不仅把一本又一本诗集写成让人爱读的畅销书, 还以他独特的谐趣和不动声色的幽默,把自己的诗歌朗读会搞得如同脱口秀、音乐会一样盛况空前,因而又被称作是诗人中的摇滚明星。 《漫无目的的爱》原文出版于2013年,内容包括诗人从他2002至2011年间出版的四本诗集中遴选出来的90余首作品,以及新作51首。这是柯林斯迄今为止出的第二本自选集,集中了他本世纪前十余年的佳作,是一个很有代表性的读本。(诗人在2001年,也就是他60岁时,推出了第一个自选集《绕着房间独自航行》。两本自选集之外,他迄今已出版有15本诗集,其中最早的一本于1977年问世。) 从2000年至今,可说是柯林斯人气最旺的时期。2001年,在纽约市一所文理学院的英语系任教多年的柯林斯,被美国国会图书馆任命为美国桂冠诗人,任期两年;随后,他又做了两年纽约州的桂冠诗人。在这四年及其后的好几年里,柯林斯先后客串过广播电台的综艺节目,跟电视台合作推出诗歌名作欣赏短片,跟著名音乐人同台对话、多地巡演,甚至还在一个儿童动画连续剧里露了一面,演他自己;除了继续在大学课堂和各地的诗歌工作坊讲授写作,他还策划了一个面向中学生的每日一诗网站,制作了一系列讨论诗歌写作和阅读的视频放到共享平台上。因此,柯林斯的“公众诗人”身份,不仅来自他的诗歌创作和政府文化机构的认可,也跟他以可观的能量,用各种不同的方式和媒介来普及、倡导和推动诗歌密切相关,同时,这些公益性质的文艺活动也给他带来了更广泛的读者。 在柯林斯迄今获得的众多荣誉和奖项里,颇具影响的美国诗歌基金会于2004年颁发给他的“马克 ? 吐温幽默诗歌奖” 可谓独具慧眼,实至名归。颁奖词赞扬柯林斯“把笑声带回到一个忧郁的艺术门类里”。“他让我们看到好的诗歌不必总是阴沉着脸 …… 从东海岸到西海岸,他的朗读让各地的音乐厅济济一堂,很多人是在那里第一次发现了诗歌”。有趣的是,2005年柯林斯曾在纽约的一个音乐厅举行了一场大规模的朗读活动,做开场白的是诗人的朋友、著名喜剧演员比尔 ? 莫利 (Bill Murray);若干年之后,莫利本人也获得了肯尼迪表演艺术中心颁发的 “马克 ? 吐温美国幽默奖”。 幽默,或者说谐趣,确实是柯林斯诗歌创作的一大特色,可以说正是幽默让他的作品成为独具一格的美国当代诗歌。有评论者指出,柯林斯的诗歌,跟在美国盛行了几十年的诗歌风格大相径庭,因为他不追求诗句的隐晦跳跃,不崇尚那种“后浪漫兼超现实” 的想象逻辑。也许正因为此,尽管柯林斯拥有大量读者,有“美国人最爱读的诗人”之称,但迄今为止,他还没有得到美国诗歌界一些顶尖大奖的青睐,比如由美国诗人协会召集著名诗人做评审的华莱士 ? 史蒂文斯奖,由美国艺术文学院颁发的类似终身成就奖的诗歌类金质奖(他于2016年成为该院院士),或是每年以一本优秀诗集为表彰对象的普利策诗歌奖。这些大奖,正如诺贝尔文学奖,都比较庄重严肃,显然并不急于认可幽默诗歌或是通俗诗人。 对柯林斯来说,把幽默带进当代诗歌,让诗歌卸下让人肃然起敬的面孔,是一个很明确的艺术理念,并不是为了幽默而幽默,更不是用诗歌来搞笑。《漫无目的的爱》出版之后,柯林斯在一次采访中说,他读中学的时候就很想做一个诗人,但以为诗人都得很痛苦,虽然他天性快活,但还是想努力一把,结果只好做出很痛苦的样子,真正搞了一回“为赋新诗强说愁”。过了很久,他开始读到其他一些诗人,才知道诗歌可以很好玩,也才学会可以怎么用诗表达幽默。这些当时启发了他的诗人应该包括属于“垮掉的一代”的劳伦斯 ? 费林盖蒂 (Lawrence Ferlinghetti,1919—2021),如柯林斯在《诗歌的困扰》一诗中所提到的。在那次采访中,柯林斯还说,让别人觉得你幽默其实远比你一本正经要难,因为大家都可以装出一脸的严肃,比如上班坐办公室的时候,但“你无法装得很好笑”。 于是,我们不时就会看到柯林斯在他的诗里调侃那些愁眉苦脸或道貌岸然的诗人。比如《子弹飞行研究》这首诗,“我” 看到一幅高速摄影作品记录下的子弹击穿一本书的那一刻,便马上猜想穿透的是哪本书,然后意识到“被处决的那本书 / 是不久前出版的一本诗集 / 作者是我不太感冒的某人”,“我” 由此进而想象那颗子弹穿书而过时, …… 应该没有遇到什么阻力, 穿过讲述他可怜的童年的那些诗 那些哀叹世界是如此糟糕的诗, 然后再穿过作者的照片, 穿过他的络腮胡,圆形的眼镜, 还有他喜欢戴的特有的诗人帽子。 就这样,柯林斯把一个漫画化的诗人形象打得七零八落,颜面全无。在另一首诗里,他甚至直接提到一些当代(得了大奖的)诗人,说早上起来读了他们的作品觉得如此沉重,还不如穿了外套出去散一圈步。 柯林斯诗歌创作的核心关注甚至动力,正是诗歌本身。他深感兴趣的,是诗的去神秘化,是诗人的存在和形象的日常化,他幽默的对象常常是“我”自己和其他诗人,也包括读诗和写诗这些行为。他不会学究式地去谈论诗究竟是什么,而是描写和比喻诗可以做什么,不做什么或是做不到什么。(他早年写过一首《诗歌入门》,针砭——也可以说是揭发——各类诗歌课上常见的简单粗暴的读诗法。)在他的笔下,写诗是靠反复练习而形成的习惯,是一份职业或者功课,需要勤奋,有很多技法和借鉴,更是一种感知世界和发现生活的方式。 比如《速度》一诗是这样开始的: 那天早上我在餐车里把笔记本 摊开在腿上并拧下笔盖, 作家的模样十足, 包括脸上那个微微皱着的作家眉头, 但没有什么可写的 除了生和死 除了火车汽笛发出的低沉警示。 …… 生和死,情和爱,永恒和变故,孤独和老年,这些都是柯林斯反复书写的内容。诗中不断出现的“我”,跟现实生活中的柯林斯——英语系教授,有幽默感的诗人,由中年进入老年的男人,爱尔兰裔,过着安稳舒适的中产阶级文化人的生活——可以说是高度重叠,难分难解,而不是诗人精心营造出来的另一个角色或自我,给自己戴上的一副面具。这个“我” 谦和而不做作,谈吐机智幽默而又不乏深刻和犀利,面带善意的微笑,很少露出愁容或愤怒,当然也有含了讶异和无可奈何的苦笑,有时甚至是淘气的神色。他让我们跟他一起读诗写诗,回忆往事,沿湖边散步,去欧洲旅行,飞往各地朗读,或者是去墓地溜达。仿佛是在不经意间,他会让我们看到一些尴尬和荒谬,自己和别人的脆弱,也让我们看到可以怎样跟死亡或者孤独开个玩笑。他富于机智的幽默其实是个声东击西的幌子, 一位书评者这样总结说,诗人的内心世界其实要幽暗得多,“而当他用这些幽暗景象的坚硬棱角给你一击的时候,你会觉得天旋地转”。活着当然很好,柯林斯自己也说,但一切都会终结,因此每一页诗上都有死神的影子。 也就是说,柯林斯所写的,大多是身边平凡琐碎的日常经验,偶尔有的对历史或未知世界的想象,也是基于当代的日常生活。在这一点上,柯林斯和众多当代美国诗人的视野和旨趣其实并无二致,例如最近获得诺贝尔文学奖的露易丝 ? 格吕克 (Louise Glück,1943-)。虽然和柯林斯大异其趣,诗风沉郁而忧伤,但格吕克聚焦的还是诗人个体的当代体验,甚至在她引入荷马史诗、借用教堂晨歌晚祷的吟唱传统的时候,也还是在讲述个人生活。往往是有少数族裔背景的当代诗人,才会在作品中表现出更广阔的历史意识和政治诉求,从而成为美国文化里的另一种公众诗人,比如玛雅 ? 安吉洛 (Maya Angelou,1928—2014),比如丽塔 ? 达夫(Rita Dove,1952—)。 更进一步说,柯林斯写的是中年人的诗,是在人生有了一定的积累沉淀之后的感悟,但他并没有一个“而今识尽愁滋味” 的包袱,也没有来个欲语还休。恰恰相反,他依然兴致勃勃,宽容而谐趣,对世界充满好奇,甚至惊叹。例如,他会这样观照一位在中餐馆里独自用餐的老人: 我很庆幸那时拒绝了这个诱惑, 如果年轻时确实有种诱惑 去写一首诗,关于一个老人 独自在中餐馆靠墙角的桌子用餐。 我会把整个事情都搞错 以为这个老家伙举目无亲 只能靠一本书来作伴。 他很可能会从钱包里掏现金买单。 真庆幸我等了这几十年 才来记下今天下午张家馆里的 酸辣汤有多么酸辣 霜花玻璃杯里的中国啤酒有多么冰凉。 …… 既然去神秘化意味着让诗歌成为日常生活的延伸而不是变异,因此也就不难理解,为什么柯林斯要求自己的诗好读易懂,平易近人,像朋友间的聊天谈话,而不必费尽心思去揣摩。在这一点上,可以说他是义无反顾地背离和超越了现代主义诗歌的信念。美国二十世纪现代主义诗歌的代表人物和发言人史蒂文斯(Wallace Stevens,1879-1955)就说过,更高层次的诗应该有一个令人敬仰的复杂维度 ,从而“使可见的事物不太容易看到”。他对诗人的要求是,“我们用从地面升起的音节 / 说出自己,在我们平常不说的言辞中升起。” 而按照柯林斯的说法,一首诗应该避免一上来便对读者提出太多的要求,把门槛设得很高,而是应该布下一个能够让普通读者顺利进入的场景。随着诗的展开,层次变得复杂,对读者的要求逐渐加大,最初的轻松才转向更深入的话题。他的诗不追求字句层面的压缩或不连贯,而是形成相对从容的叙述,因此一首诗常常就是一个小的故事。但这并不意味着柯林斯对形式不敏感或者没有兴趣。实际上他也可以写那种挑战读者阅读习惯的诗,也在诗的形式上不断变化翻新,还会把一些经典形式推到极致,比如这本诗集里的一首十四行诗。 可以想象,并非每个读者都会对此买账,尤其是那些接受了现代主义诗学的洗礼、推崇纯文学和观念艺术的读者。因此有些评论家就觉得柯林斯的诗有时太唠叨松散,机智有余,力度不够,有一种“大伯式的可爱”;甚至在一些写诗人的圈子里,写出一首“柯林斯式的诗” 简直就是犯了大忌,无异于失败。对此有读者揶揄说,肯定有某个“深感关切的严肃诗歌读者委员会” 已经判定柯林斯并非天才。 不可否认的是,柯林斯对自己的诗歌创作有着明确的自我意识。他的诗歌风格鲜明,也深植于他对英语诗歌传统的了解。他会开一些现当代诗人的玩笑,包括备受推崇的玛丽安 ? 穆尔 (Marianne Moore,1887-1972),但对经典的浪漫主义诗人,他却十分尊重。比如说在这本诗集里,雪莱,济慈,拜伦等都是缅怀的对象。他曾告诫想写诗的年轻人说,如果你真的要写诗,就该大量阅读经典,读密尔顿,读华兹华斯。毕竟,柯林斯是个文学博士,年轻时研究的是英国浪漫主义诗歌。 同时柯林斯也谙熟美国诗歌的传统,尤其是对十九世纪的艾米莉 ? 狄金森(Emily Dickinson,1830-1886)的作品,更是如数家珍。他2000年为兰登书屋 的“现代文库” 推出的《狄金森诗选》所写的序,就很值得一读,因为他简洁明快地阐述了一种跟他自己的写作风格迥异的诗学。他赞叹狄金森把广阔的意义压缩到微小的文字空间里的能力。狄金森的诗都很短,因为她根本不花功夫去介绍一首诗,设置一个场景或者给出一个缘由,而是开门见山,不由分说地把读者卷进她的想象之中。她的诗歌语言充分利用了古英语词汇的短促直接和后来输入的,更抽象文雅的拉丁词汇之间的张力,在可见的现实和不可见的世界之间打开一条通道。柯林斯认为狄金森用她的瑰异深奥创造了一种“新英格兰超现实主义”,昭示出二十世纪诗歌的诸多特征。但这位女诗人的深居简出,却跟当代社会对诗歌的公众性质的强调格格不入。在这个随时都有工作坊,朗读会,研讨会和诗歌节的时代,柯林斯写到,阅读狄金森会提醒我们,写作其实是一种极度私密的艺术。 读柯林斯的诗,无论从哪个角度,都很难让人联想到狄金森。但如果我们接受批评大家布鲁姆(Harold Bloom)的说法,把十九世纪的游吟诗人惠特曼(Walt Whitman,1819-1892)和幽居诗人狄金森看作是美国诗歌的两大传统,那柯林斯自然跟后者更亲近。同样按照布鲁姆的说法,只有跟狄金森分道扬镳,甚至背道而驰,作为后来者的柯林斯才有可能克服影响的焦虑。此外,如果说十九世纪的赫尔曼 ? 麦尔维尔(Herman Melville,1819-1891)和马克 ? 吐温(Mark Twain,1835-1910)分别以其经典小说叙事塑造和定义了美国人的精神和气质,那柯林斯无疑是后者的当代传人。 正是出于他对狄金森这位空前绝后的女诗人的爱戴,柯林斯曾写过一首题为《脱掉艾米莉 ? 狄金森的衣服》的诗,纵情地想象“我” 怎么靠着她二楼卧室的窗户,解开她的白裙子,放下她的头发,“航向她冰山般的一丝不挂”。(中国当代诗人于坚曾在一首诗里说“李清照同学”请大家吃话梅,但估计还没有哪个诗人会斗胆去想象替易安居士宽衣解带,然后写成文字并发表出来。)柯林斯这首诗最先于1998年发表在《诗歌》期刊上,很快就成了他少有的引起公开争议的作品。各种义愤的声讨我们可想而知,最严重的是指控柯林斯在鼓吹强暴;还有人挖苦说应该写首《脱掉柯林斯的衣服》,但又怕展现出来的东西会很不堪。好几年之后柯林斯还被问及此事,还在苦笑着做出解释。 但这番争议对柯林斯的名声并没有太大的负面影响。他不仅很快以该诗为题出版了一本诗集,而且还将其收进了2001年的自选集里,也就在那一年,他成为国家桂冠诗人。平心而论,这首诗确实跟他的公众诗人形象不太吻合;一首写得如此细腻亲密、充满暗示的诗,要是真拿到读诗会上去高声朗诵,估计台下不少听众都会觉得浑身不自在,要笑也笑得不自然。 正是从广受读者欢迎这个角度,一些论者喜欢把柯林斯说成是当代的罗伯特 ? 弗罗斯特 (Robert Frost,1874-1963)。从诗歌风格和题材上来看,生活在大都会纽约的幽默诗人和以厚重的新英格兰农人口音改写美国诗歌版图的弗罗斯特,两者之间鲜有相近可比之处。弗罗斯特坚持认为诗歌应该有音韵美,是可以读出声来,能够听到也能够听懂的。正是他在1920年代开创了在大学校园里朗读诗歌的风气。1962年,也就是他去世前一年,《生活》杂志以弗罗斯特为封面人物,综述诗歌朗读如何促进了诗歌的流行,丰富了美国人的文化生活。这位当时已年近九十的诗人是全美遍地开花的诗歌朗读活动中最受欢迎的诗人,也是美国历史上第一位在总统就职仪式上朗读自己作品的诗人。“整个诗歌朗读这档子事”,柯林斯说,是弗罗斯特一手搞起来的。 2002年九月, 911事件一周年,美国国会参众两院联合举行纪念活动,身为国家桂冠诗人的柯林斯应邀朗读了他“为911事件中的遇难者及其身后的亲人”而作的《名字》,这也是他作为公众诗人最具象征意义的一次朗读。《纽约时报》同时也刊出了这首诗。耐人寻味的是,在那之后,柯林斯一直拒绝在公共场合朗读这首诗,还表示不会将其收进自己的诗集。但2011年,他在美国公共广播公司制作的节目上朗读了《名字》。两年之后,也就是2013年,诗人把重新校定过后的《名字》作为《漫无目的的爱》里的最后一首,首次收入诗集出版。 从2013年到这个中译本跟读者见面,是弹指一挥间的十年,但也是美国和整个世界都发生了巨变的十年。在这个节点出版中译本,纯属巧合,并没有为了赶一个特定日期以示隆重的意思。 一年多前我决定翻译这本诗集,主要是因为觉得柯林斯读起来有趣,自成一体,加之又没有人系统地译介过他的诗。翻译过程中,偶尔也有恍若隔世之感,觉得柯林斯生活在一个更悠久,也更淡定的美国,还没有像如今这样乱象四起,戾气甚嚣尘上。但更多的时候,他的诗让我想起一些熟悉的美国风景,看到一些有趣的美国朋友,他们都喜欢、也善于在聚餐或派对时,把自己的见闻和经历讲成好玩的小故事或是冷笑话,逗大家一乐。这些朋友可以说都是段子高手,但他们宁可重复自己拿手的故事,也不会压低了嗓门去谈什么时政秘闻,更不会耸人听闻地议论别人怎么有钱。有了他们,一场聚会才不沉闷,才有生气。他们不一定都读柯林斯,但从他们那里却可以看到为什么柯林斯会如此受欢迎。 柯林斯正是这样一位朋友。他来到我们中间,一副很随和的教授模样,戴着老花镜,脸上是开朗温和的微笑。他音调不高但绘声绘色地说起早上去咖啡馆,服务员如何把一杯咖啡打翻在他身上,让大家惊骇不已,可看他一脸无奈的样子又觉得滑稽。然后,在另一个场合,他还是那一身装束,语气平和地朗读他的诗,说诗歌可以这样写,可以这样读,可以这样让你浮想联翩。 …… 我说的是一旦我停止写作并放下这支笔, 我们将听到的声音。 我曾听到有人将其比作 麦地里的蟋蟀发出的声音 或者,更轻一点,只是风 吹过麦地吹动我们永远看不见的事物。 1. 诗集集中了美国桂冠诗人柯林斯本世纪前十余年的佳作及51首新作,触及爱情、失落、欢乐和诗歌本身等主题,是阅读这位“内心丰富、幽默又优雅的诗人”的不二选择; 2. 香港中文大学文学院院长唐小兵倾情翻译; 3. 当代zui受读者喜爱的诗人,从诗里可以看到他所生活和书写的那一个更悠远、也更淡定的美国。