出版社: 广西师大

原售价: 98.00

折扣价: 57.90

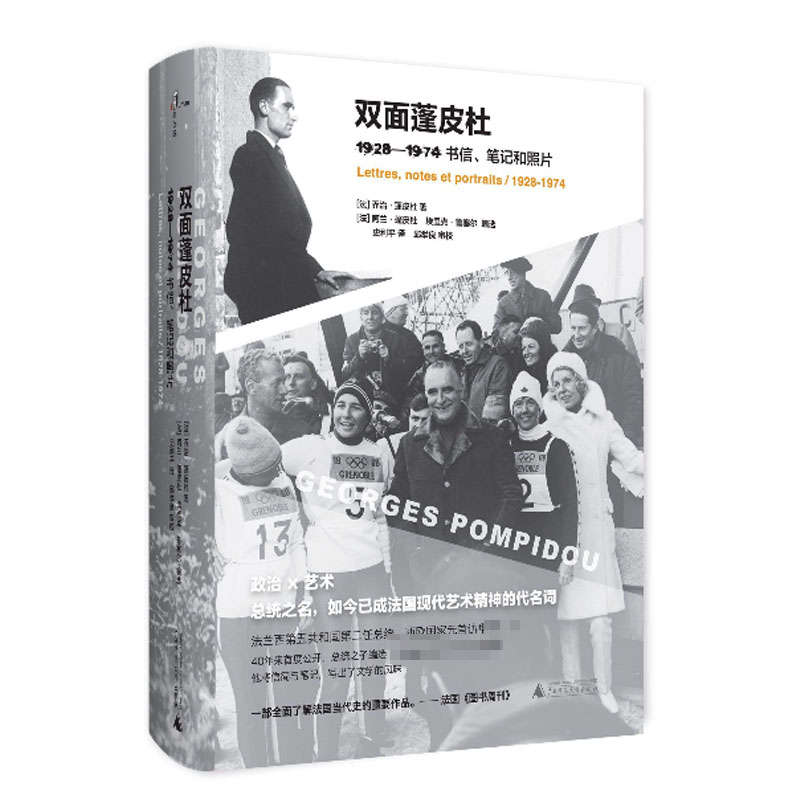

折扣购买: 双面蓬皮杜(1928-1974书信笔记和照片)(精)

ISBN: 9787559802002

乔治·蓬皮杜(Georges Pompidou,1911—1974)政治家,法兰西第五共和国第二任总统,西欧**元首访华**人。先后出任法国**(1962-1968)、总统(1969-1974)。 此外他还是个文艺发烧友,喜爱文学,爱好现代艺术。1969年,他倡议兴建现代艺术馆(即后来的乔治·蓬皮杜**艺术文化中心)。如今,它已成为现代巴黎的象征。

四 1962--1968:担任将*的内阁** 1962年3月签订《埃维昂协议》后,将*召见父 亲,要求他接***一职。 我对此没有感到吃惊。当天晚上在贝蒂纳河畔的 家里,母亲像以往那样,心情忧郁,一言不发;父亲 表情严肃,在客厅里踱步,沉默不语,好像要*好地 领会将*的话。 几分钟如同几个世纪般漫长,父亲注视着母亲的 脸,带着无限的温情,但他还是要做出有违爱人意愿 的决定。“不应该拒*这样的职位,况且这是将*的 意愿。”母亲听到后半句话后不再沉默,回答道:“ 如果必须这样的话。”但她接着说道:“我们还住在 贝蒂纳河畔的家里。”原因显而易见。双方都感到, 为将*效力就是为**效力,这种责任感压倒了一切 。 我对这个场景记忆犹新,因为所有的一切,瞬间 被改变了,如同古典悲剧里的剧情,“某天,在某个 地方……”。1962年4月14*,父亲成为法国第二位 戴高乐派**,从此置身于政治舞台中心。虽然他对 幕后政治了如指掌,但未必洞悉其中的奥秘。 将*是经过深思熟虑做出这个决定的,他早就希 望自己*亲信的人能够在台前主事,于是力排众议, 坚持让父亲同他一起推行他制定的政策。 我当时20岁,开始准备医学院考试。父亲让我住 在圣路易岛的一间小公寓内,同住的是我高中的一位 朋友,我们大学也是同系。我学习**用功,每个上 午都在医院度过,我既不读报,也不听广播,就像居 住在另一个星球。 然而一切都改变了。父亲身边总有两位“保镖” ,母亲配备了专车,警察局局长充当她的司机。想与 父母见面的时间总是与他们繁忙的*程安排相冲突, 我对此难以适应。 我们约定除了在卡雅克度假外,全家每个**都 在奥维利埃一起度过。不过,我既不玩纸牌,也不打 台球或门球,我在那里无所事事。我有自己的爱好— —制作黏土雕塑。我的朋友们也都很少参与我的家庭 活动,他们与政治、艺术、文化领域没有任何关系。 父亲和我约定每周至少共进两次早餐。我们总是遵循 相同的模式:父亲先花一刻钟翻阅报纸,搜索他需要 的信息。然后合起报纸,温和地看着我问道:“你怎 么样啊?”我们简短交流几句,然后各自忙碌。尽管 他没对我多说什么,我还是能感觉到他有时比较平静 ,有时比较紧张,有时则**懊恼,甚至愤怒。除了 这些父子相处的特殊时刻外,马提尼翁宫的工作总是 异常繁忙,政治新闻层出不穷。 总有许多曲折和反复、千头万绪的事情等待父亲 做决定。他的很多同事后来和我回忆时说道:他们在 这段时期内印象*深的事就是,每次带着要解决的难 题走进父亲的办公室,出来时即便没有具体的解决方 案,也已经有了明确的方向。

1. 一部全面了解法国当代史的年度佳作,法国媒体重磅**

2. 总统43年未刊信函、*志、照片,一窥法国当代政治史风云变幻

3. 真实记录法国文化社交圈生态,与文学大师通信往来

4. 浸润法国文化魅力,蓬皮杜已成现代巴黎的象征

5. 总统之子编选,法国**历史传记作家导读**,**译者审校呈现优美译文

6. 与友人书,封存一生情谊,谈人生、青春、爱情,真挚动人

7. 双面蓬皮杜,独特的双面护封设计,《致吾爱》精致书信札,从设计贴近人物自身特性