出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 57.20

折扣购买: 女性之书

ISBN: 9787521749656

【美】娜塔莉·安吉尔(NATALIE ANGIER) 《纽约时报》首席记者、生物学专栏作家。曾荣获普利策奖、美国科学促进会新闻事业奖、刘易斯·托马斯生命科学写作奖以及其他诸多奖项,还曾为《大西洋月刊》《华盛顿月刊》《读者文摘》、福克斯有线电视网、加拿大广播公司以及许多重量级女性杂志撰文。 著有《野兽之美》(The Beauty of the Beastly)、《迷恋自然》(Natural Obsessions)和《女性之书》(Woman)。其中《女性之书》是她的代表作,入选《纽约时报》畅销书和美国国家图书奖终选名单,被《洛杉矶时报》《芝加哥论坛报》《人物》、国家公共广播电台、《乡村之声》和《出版商周刊》等媒体评为年度书籍之一。

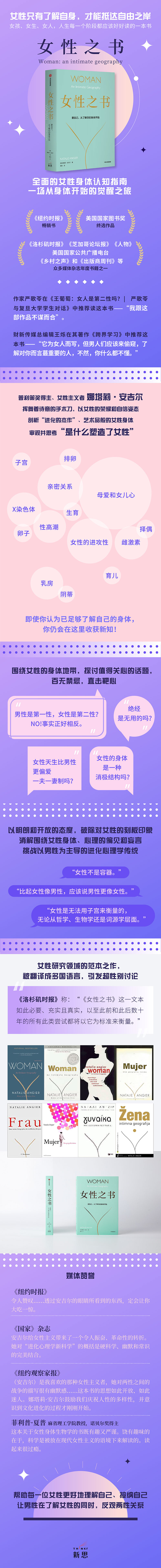

导言 步入光明 本书是一首对女性身体的赞歌——赞颂其构造,其化学,其演化,其欢乐。这是一本私密之书,在其中我试图独立思考身为女性的生物学意义,而不落入生物决定论的泥淖中。这本书写到我们对女性形象所做的传统联想——子宫,卵子,乳房,血液,全能的阴蒂——和我们一般不会想到的关联——运动,力量,进攻,和愤怒。 这是本喜悦之书,喜悦深植于肉体,源自躯体之美。女性的身体值得酒神狄俄尼索斯式的热情敬重,为了证明我的观点,我会召唤我最熟知和喜爱的众神和群魔。我要呼唤科学和医学来勾勒出一幅女性特有部位的运作图,展现暗藏其下的机制。我要诉诸达尔文和进化理论,厘清女性私密特征的起源——我们的身体有如此外观和表现的原因,为何它们表面润泽平整,机制却繁乱复杂。我求索于历史、艺术和文学,想要探究前人对女性身体部位或身体冲动的认知。我细心却又随性地甄别,试图从人类对遗传、大脑、激素和发育的已有显著进步的理解中挑拣出解释女性欲望和行为的文本。我筛选出一些思想和理论——关于乳房的起源,性高潮的目的,女性对自己母亲的苛责之爱,以及女性间友好互助的原因。有些理论相对混乱。有些理论被我提到,是因为我在调研过程中不经意发现它们很迷人——比如克里斯滕·霍克斯(Kristen Hawkes)提出,老祖母在自己的卵巢衰亡后顽强活着,是人类延续的保证。我也因为某些理论体现出矛盾性并敢于突破关于女性“本质”的派别之见而推崇它们;我还将其他一些理论视作新娘结婚时抛撒的大米,愿它们能带来幸运、喝彩、希望和自由。 诚然,女性的身体不易得到狄俄尼索斯式的尽情崇拜,因为数世纪以来女性的身体都受着不容挣脱的凝视。人们对女性要么评价过高,要么完全不屑。女性被视为第二性,人类的初稿,有缺陷的性别,默认的性别,安慰的奖品,女淫妖,男性成功路上的绊脚石。我们淫荡,或过于正经,难以驯服,或不食人间烟火。我们忍受的污名化隐喻并非只有怀上没人要的胎儿。 但,女人们,我们知道这些看法都是糟粕:话说得虽漂亮、周全,甚至不失恭维,可归根到底,还是糟粕。我们喜欢男人,会和男人一起生活,但有些男人却就我们,我们的身体,和我们的心灵,说出骇人听闻的不实言论。就拿男性对女性私处的迷思来说吧。男性看着女性的身体时,无法轻易看到外生殖器;女性身上这片实用的三角毛发,像一片天然的无花果叶,遮蔽了外阴的轮廓。与此同时,男性渴望突破这层毛发的阻隔,进入更为幽闭的内生殖器,到达阴道的神圣殿堂。难怪女性总与内部联系在一起。男性想得到他们无法看到的东西,认为女性会因自己的防御工事而沾沾自喜。女人是碗,是瓮,是洞穴,是丛林。我们是黑暗的神秘物质。我们是隐秘的褶皱,原始的智慧,永远是子宫,孕育生命,释放生命,再次将生命吸收进潮湿而深邃的幽径中。“男性的性欲,此时,回归到原初,啜饮着生命的甘泉,进入幽暗的神秘地带,在这里,上即是下,死即是生。”约翰·厄普代克(John Updike)如此写道。 姐妹们,我们是杯盏瓶盒,是容器吗?我们是蜷伏于自身子宫中结网的蜘蛛,还是困于隐蔽深渊中的盲蛛?我们如此内化,如此玄奥吗?赫卡特忒 啊,不!我们与男人一般无二。没错,男人外化的阴茎,似乎在身体之外的世界赋予他们搏斗周旋的能力,但男性阴茎带给他们的感觉,与女性阴蒂带给我们的感觉一样,同样美好,同样来自深处,世人皆有;不论脚趾的主人是男是女,性高潮时脚趾不都一样颤抖?男性的睾丸在外部,女性的卵巢退居内部,离髋骨下方不远。两种器官都会释放自己的产物,调动各自的内分泌和生殖力。男性与女性一样,都住在自己的想象里,囚禁于局限的理解中。 与此同时,无论男女,都不很清楚自己体内每时每刻的运作机制,不了解肝脏、心脏、激素、神经元的功能。拥有强大的内部活动并不会给男性或女性加上什么神秘光环。我不会因为有胰脏而化身成让人捉摸不透的谜之神。 怀孕可能是将女人视为地下巫师这种观念的典型例证,但即便在孕期,母亲也常常与其拥有的幽眇魔力不搭界。我想起自己妊娠第三期那会儿的昏天黑地,胎儿在腹中一刻不停地躁动。但我不清楚她是在用脚踢,用胳膊捣,还是在用头撞她的羊膜蹦床,更不知道她是否快乐、焦虑或无聊。在做羊膜穿刺前,我确信直觉——女性抑或母亲的直觉,还是与爬行动物一样的直觉?——已经告诉了我胎儿的性别。那是一种终极本能,嘶吼着“是个男孩”。我梦见一枚卵子,明亮的品蓝色。醒来后,我为这个象征含义背后赤裸的炫耀心态感到羞愧。至少,事实如此,我想着:妈妈要生个儿子喽。然而,羊膜穿刺的结果正相反:胎儿是个女孩。 将女性身体与神秘及至圣所等同,实在愚不可及。我们与黑夜,大地,当然还有月亮,也有联系,如同好莱坞老套音乐剧里的反弹球,敏捷地周而复始,“无法更改”。我们因排卵而盈满,我们因经血而亏缺。月亮的引力牵拉着我们,拖拽着我们的子宫,甚至让我们痛经。我亲爱的女性朋友们,你们是否想过在深夜溜出去对着满月嚎一嗓子?或许有过吧;毕竟满月是如此皎美,尤其当它落在地平线上,微微晕染成乳黄色的时候。但这种想畅快嚎叫的欲望与购买卫生棉没什么关系;事实上,我想,我们中来月经的大部分人,压根就不知道月经跟月亮的轮转如何呼应。但瞎话经久不衰,我们总会遇到关于女性的陈词滥调,像是对有机食品成分的描述:“大自然的周期是女人的周期。女性的生物性是一系列往复的回归,起点与终点汇成一点。”卡米拉·帕格利亚(Camille Paglia)在《性面具》(Sexual Personae)中如是写道。 女性等于自然周期,所以女性没有梦想着来一场摆脱自然周期的超验性或历史性大逃离。女性的性成熟意味着与月亮的联姻,时盈时亏。古代人知道,女性与大自然的日程密不可分,那是她无法拒绝的约定。她知道自己没有自由意志,因为她并不自由。她没有选择,只能接受。无论她想不想做母亲,大自然的生育法则都将她束缚在不容更改的轮回中。月经周期如同警示钟,不会停止,直到大自然一声令下。月亮,月份,月经:都是月,属于同一个结界。 是的。词源学向来是真相的仲裁者。 近来那些老掉牙的言论复苏,让女性惊恐又愤怒。我,或许你也是,姐妹们,还以为这些套话早就被粉碎得精光了呢。多年来我阅读和写作的领域是生物和进化,“科学”像驴尾巴,被顽固的现实主义粘牢在女性的屁股上,着实让我生厌。我很讨厌在进化心理学或新达尔文主义或性别生物学书籍中读到对女性的刻板叙述:说女性相较男性而言,性欲冷淡,相对更渴望一夫一妻制,而在严格意义的性范畴外,女性相对缺乏对成功和名望的兴趣,更爱顺其自然而无所谓有所作为,生性安静、自制,更为“友好”,缺乏数学能力,如此之类,简直要倒退到克罗马农人 那隐约的开端去。我也厌烦进化学对女性本质的竭力解释,说女性应该坦然笑对这些说法。 有人说我不应该让自己的女性主义、支持女性的观点阻碍我认清“现实”,这也让我腻烦。我厌烦这些是因为我爱动物,我爱生物学,我爱身体,尤其是女性的身体。我爱当大脑抑郁、不受控制时,身体给予大脑的帮助。现在有很多关于女性本质的故事非常干瘪、残缺、不准确,完全没有事实依据,在我听来一点也不真实,我怀疑其他很多女性也和我一样对此不以为然,她们本来就对所谓科学解释大体持嗤之以鼻的态度。 与此同时,反对达尔文主义和女性身份生物学观点的标准论断也不总会成功,这些言论常常基于对身体的否定,或至少否定了身体对行为的影响。这就好像说我们只是纯粹的精神和意志,精神上可以重生,跟身体没半点关系。大部分谴责达尔文主义和生物主义的人,唉,都是女性主义者和进步人士、品行高尚的好公民,而我一般也争取成为其中一员。无论是攻击声称女性消极的谬论,还是指责表明男女数学能力存在永恒差异的研究,这些批评的声音往往是有理可据的。但,这些批评最多只能提出反对而已,令人失望。批评者挑出错误,发发牢骚,点到即止。激素不算,胃口不算,气味、感觉和生殖器统统不算什么。严格说,身体是车辆,不是司机。一切都是习得的,一切都是社会建构,一切都是文化制约的结果。批评者通常持有一个未明说的前提,认为人类是特殊的存在——或更好或更差,但最终与进化过程的其他生物作品相比是不同的。他们的意思是,我们对其他物种的研究基本无助于我们了解自身,对女性尤其无益。将我们女性与实验室雌鼠相比较,能让我们捞到什么好处呢? 其实,我们研究其他物种很有助于了解自己。这是当然的。如果观察其他动物时,人不能从其行为中观见自身的相似之处,怎能自称为人类呢?比方说,我就想学习其他动物。我想学习草原田鼠与亲朋好友和睦共处的理念。我想学习我的猫,它们是专业的养生大师,我要像它们一样好好睡觉。我要学习倭黑猩猩:雌倭黑猩猩只要摩擦生殖器,快地搞定争吵;我要重新发现相互支撑的姐妹情中的价值,就像倭黑猩猩那样利用姐妹的帮助,免受体形更大的雄性骚扰。如果女性要向大众和司法部门曝光性骚扰、家暴和强奸等事件,只有通过姐妹们组织的长期运动才能成功,而雌倭黑猩猩对此早已驾轻就熟。 我认为我们可以学习其他物种,也可以从我们的过去和我们自身中学习,因此我将这本书写成一首女性的科学幻想曲。科学很容易被滥用,但我们可以用得其法。我们可以利用科学提升自己或娱乐自己。系统发育学,个体发育学,遗传学,内分泌学:都可以为我们所用,我是一个毫不脸红的拿来主义者。我阅读有关女性染色体的资料,探索X染色体为什么那么大,想知道它是否具有优秀的特点(答案是肯定的)。我好奇为什么女性生殖器有自己独特的气味。我探索女性一生中的化学变化——在哺乳期,月经期,青春期初始,绝经期,等等——思考每个阶段如何挣脱单调的身体稳态,获得通透而敏锐的感觉。我们每个人都不是封闭的系统,而是在各自的世界中悬浮,我好奇身体如何从外部吸收化学信号,而这种容纳世界的动作又如何影响我们的行为——或者说概念是如何兑现的。本书的写作总体上由小入大,从卵子的紧实形态讲到我们所谓爱的甜蜜泥潭。全书分两大部分,第一部分主要围绕身体结构——如艺术品般的女性身体;第二部分关于身体系统,探究女性的行动和欲望的激素基础和神经基础。 我想稍说几句本书没有涉及的问题。这本书写的不是性别差异的生物学,无关男女的相似或不同。出于需要,本书使用了很多男性生理学的资料。女性要了解自己,一方面要与女性相互比较,另一方面则要跟男性比较。但我不会去深挖某些研究,比如男女在想起快乐往事或购物清单时脑内亮起的不同区域,或是女性爱谈感情而男性爱看曲棍球的原因。我不比较男女的学习成绩。我不追问哪个性别嗅觉或方向感更好或者谁天生路盲。即使在第十八章中,我剖析了进化心理学家对所谓男女生殖策略差异的解释,但我仍对两性差异之争兴趣缺缺,我更想质问进化心理学对女性本质的苍白理解。总之,本书并非性别战争的檄文,而是一本关于女性的书。我希望我的读者男女兼有,但估计主要对象会是女性。 此外,本书并不实用。这不是一本女性健康指南。我会尽力在科学和医学方面做到严谨,也会在必要的地方寸步不让。例如雌激素。雌激素是我最倾心的话题之一,我试图在那一章赞美这首结构分明的交响诗。雌激素如一把双刃剑,一面带来生机和脑功能,一面带来死亡;无论乳腺癌的根源是什么,这种疾病都往往是通过雌激素形成的。因此我既庆幸自己生而有之,又从未找来补充。我从未吃过避孕药,对于雌激素替代疗法也持保留态度,我会在适当的时候讨论,但绝对不会沦为它的信徒。我写的这本书不是《我们的身体,我们自己》(Our Bodies, Ourselves)的续篇,因为我们所有女性主义者的作品都是从这本好书中孵化出来的,无须无谓地模仿。 本书起初着眼于解决“何为女性”这一问题。但我不由带着自己的偏见、过往印象,笨拙地跑偏到女性气质的话题上,我的私心像没塞好的衣角扑扑翻飞。最后,当然,每位女性都必须看看她先天和后天所得的泥土,自己判断将她制作成女性的材料是什么。我只希望能够证明身体是部分答案,是通往意义和自由的地图。哈佛医学院的玛丽·卡尔森(Mary Carlson)发明了“解放生物学”(liberation biology)一词,解释说生物学知识可以被我们用来治愈心灵创伤,理解恐惧,善用拥有的事物,珍惜爱我们的人。这是个非常妙的词。我们需要解放和永远革命。还有什么比我们久居的宫殿之门更适合出发呢? 1.扎实的女性科普作品,全面的女性身体认知指南。这本书不仅涵盖了从身体器官到性高潮、从雌激素到爱情的化学反应, 还扩展了女性“身体地带”的定义,超越子宫、乳房和雌激素,向下延伸至DNA的双分子结构,向上延伸至大脑的超然基础结构,为我们揭开女性生理和进化的神秘面纱。我们认为自己足够了解自己身体,但这本书会给你带来更多新的认知。 2.以明朗和开放的态度,破除对女性的刻板印象,消解围绕女性身体、心理的偏见和妄言。即便你认为自己已经足够了解女性身体,还是能从每章之中收获很多新知。对于女性读者而言,阅读本书有助于她们从科学角度全面了解自己的生理属性,接纳并更好地爱护自己,健康生活;也能够在翔实信息的基础上去理解和探索自己的性别身份,为自己发声。而男性读者通过阅读本书,能够有机会消除一些传统偏见,从而更加客观地了解女性、尊重女性。 3.作者安吉尔是普利策奖得主,且拥有生物学背景,她以科普作家的学识和以女性身份为荣的姿态,写就了这本独特的女性主义经典。她对女性生理的研究灵感不仅来自科学和医学来源,还来自神话、历史、艺术和文学,将生物学的事实与自己的个人遭遇和神秘轶事相结合,行文流畅,笔调幽默,叙事机智而自信,使这本书具有超高的科学性和可读性。 4.女性主义领域经典之作,为其他诸多创作提供参考蓝本。近些年来,女权、女性主义、性别平等、性别身份等日渐成为社会热议的主题。无论是国内女性遭受侵害的社会事件,还是热门影视文学作品,总能引发大量舆论关注,使性别问题成为一段时期内的社会性话题。这本书探讨的话题不仅对女性,而是对每个人都非常重要,必是女性主题出版的明珠之作。 5.中文版首次推出,重新发掘经典作品的价值。《洛杉矶时报》书评称:“《女性之书》这一文本如此必要、充实且真实,以至此前和此后数十年的所有同类尝试都将以它为标准来衡量。”财新传媒总编辑王烁在其经典课程《30天认知训练营》的2019版中曾推荐此书,认为这本书能够帮助男性更好地了解女性。本书此前未有过中文版,此次引进,将非常有意义,重新发掘经典作品的价值。