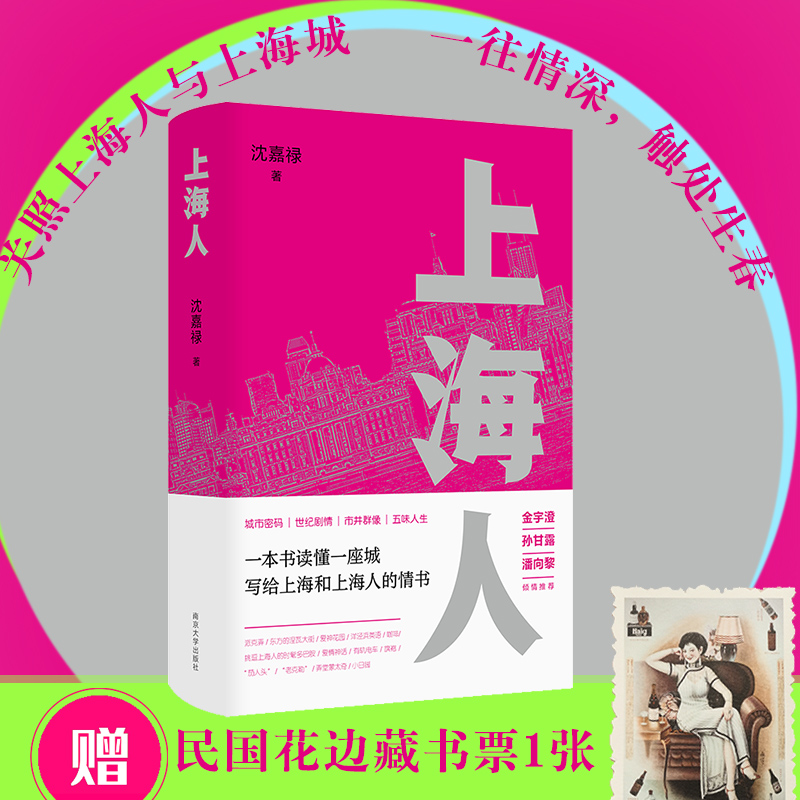

出版社: 南京大学

原售价: 88.00

折扣价: 53.70

折扣购买: 上海人

ISBN: 9787305268083

沈嘉禄,中国作家协会会员,上海作家协会理事。曾任上海报业集团《新民周刊》主笔、高级记者。从二十世纪八十年代开始进行小说创作,兼及报告文学和影视作品,已出版长篇小说、中短篇小说集、散文集、艺术评论集等三十余种。作品多次获得《上海文学》 《萌芽》《小说界》等文学奖项。同时对上海城市史、市民生活史、非物质文化遗产保护与传承、饮食文化等方面也有相当的研究。

罗宋汤的历史密码 贵族与军火商、军官与艺术家、妓女与吉卜赛人、老板与流浪者、沉沦与暴富、爱情与阴谋、生存与毁灭,在白俄这个族群里一样也不缺。 但至今还没人根据如此丰富的素材拍摄一部史诗级的电影,就连帕斯捷尔纳克《日瓦戈医生》式的小说也没有诞生,实在是太可惜了。白俄在上海的故事,似乎仅仅存活在一种落寞与孤独的怀想中,或者仅是皓首老者之间口口相传的遥远故事。 ………… 霞飞路:东方的涅瓦大街 颠沛流离的白俄在上海滩有了栖身之所(少量落脚在公共租界的四川北路与武进路一带),他们大大地舒了一口气,环顾四周、生死茫茫,并在法国领事馆的关照下,在今天淮海中路(东起重庆南路,西至陕西南路)的黄金地段开店做生意。 法租界的这条马路辟建于1900年,一开始叫西江路,后又改名为宝昌路,1915年为纪念法国一战时期著名将军霞飞亲临上海而改为 “霞飞路”。道路修筑的同时,工部局从法国引进了一批悬铃木作为行道树,上海人称之为“法国梧桐”,从此法国梧桐就成为上海的一个文化符号。但在最初的二十年里,这条道路上的商店寥寥无几,人气指数不高,直到白俄开出一批具有彼得堡文化元素的商铺,才慢慢热闹起来, 以至于这段道路被上海市民称之为“罗宋大马路”,而俄侨将此称作“东方的涅瓦大街”,其繁华程度仅次于南京路。 俄侨在霞飞路上开设珠宝店、服装店、发型屋、宠物店、家具店、百货店、书店、药房、花店、书报亭、洗衣店、面包房、俄菜馆、咖啡馆以及针对孩子的玩具店和糖果店,还有相当时尚的男子用品商店。商铺最多 时达到一百多家,占这条著名商业街上外商企业85%。1949年后, 作为上海商业形象的妇女用品商店、床上用品商店、人民照相馆、上海 食品厂、金都绸布店、沪江美发厅、老大昌面包房、哈尔滨食品店、古今 胸罩店、正章洗染店、西比利亚皮货行、信谊大药房等,若要追根溯源, 都有俄资背景。 李安导演的电影《色戒》里面有一个惊心动魄的情节,汤唯扮演的王佳芝为了配合行动小组刺杀汉奸易先生,把他骗进西比利亚皮货店。这家装潢豪华的皮货店也是白俄人开的,只不过不在霞飞路而在静安寺路,也就是今天的南京西路。 当然,并不是每个俄侨都带着资本登陆魔都,有些穷困潦倒的难民 在耗尽身上最后一张钞票后,只得在底层社会找一份勉强糊口的工作。 白俄女人在俱乐部里教人家跳舞、在电影院里领位、在酒吧里做招待, 她们被西方媒体称为“斯拉夫的野玫瑰”。男人呢? 有点艺术才华的就去舞厅、咖啡馆当“洋琴鬼”,体魄健硕的去大户人家做保镖,差一点的就只能修皮鞋、磨剪刀、拉黄包车,甚至靠在街头变戏法骗几个小钱。 这类人衣衫褴褛、动作粗野、目光阴鸷,被上海市民呼之为“罗宋瘪三”。 ………… “山东帮”厨师塑造了罗宋汤 时局改变人生,环境改变人生,机遇也可以重塑人生,在历次大动荡中侥幸活下来的中国人,也应该对白俄难民持同情的态度。在这里就说说霞飞路上的俄菜馆吧。 从二十世纪二十年代到四十年代,霞飞路(今淮海中路)上的俄菜馆真是不少,至今还被老上海津津乐道的就有客金俄菜馆、特卡琴科兄弟咖啡餐厅、文艺复兴咖啡餐厅、拜司饭店、DDS、伏尔加、卡夫卡斯饭 店、克勒夫脱、康司坦丁劳勃里、费雅客、华盛顿西菜咖啡馆、亚洲西菜社、锡而克海俄菜馆、奥蒙餐厅、库兹明花园餐厅等四十余家。 俄菜馆的厨师有白俄,也有白俄老板从哈尔滨、长春带来的中国厨师。这些中国厨师往往又是山东人,细细说起来还是胶东人,早年闯关 东而远赴海参崴、伯力、海兰泡(今名布拉戈维申斯克),或去哈尔滨、大 连等俄侨集聚地,在那里学会了做俄式大菜,然后再一路漂来陌生地上 海。他们被业界称之为“山东帮”。后来,“山东帮”厨师中也有自立门 户开俄菜馆的,尤以东华、兴沪、春江这三家最为知名。 彼时的上海人将吃西餐称作“吃大菜”,于是吃俄菜也被叫作“吃罗宋大菜”。 俄菜重油、重味,咸鱼、咸肉、烟熏鱼用得比较多,基辅肉排、基辅大 肉丸、基辅炸鸡、哥萨克炸肉饼、小俄罗斯肉馅菜卷、白沙司基辅肉饼、烤羊肉串、斯特罗加诺夫牛肉饼、匈牙利菜炖牛肉、莫斯科炸小牛肉片、 熏火腿、高加索羊肉抓饭、俄罗斯沙司鸡、涅瓦式嫩鸡、苹果雁肉、烤兔 肉、波尔希奇菜汤、熏肉肠、腌熏鲑鱼、干咸鲟鱼、焦烤鱼、小鱼排、波兰 式白鲑、辣子鲟鱼肉、烤土豆等都是俄餐馆的招牌菜式。上海人是在俄菜馆里认识俄式酸黄瓜和各种鱼子酱的,尽管并不习惯它们的味道。 汤品中最有名的就是起源于乌克兰的红菜汤,色如玫瑰,分外妖娆。但红菜头是高寒地区的作物,江南一带没有,脑子灵活的厨师就根据上海人的口味进行改良,减少或不用红菜头,而用番茄酱油炒起色, 使之适应中国南方人的口味。张冠李戴的权宜之变不仅让红菜汤实现华丽转身,也使罗宋大菜名声大振,有了与欧美菜抗衡的能力。 黏合度很高的罗宋大菜不仅满足了中上层白俄的思乡怀人之情, 也能满足底层白俄的疗饥之需,上海的“老克勒”和大学生也经常跑到霞飞路享用价廉物美的罗宋大餐。不久,上海西餐业的重心款款南移。 至今,罗宋汤还是上海人的最爱,几乎家家户户都会做,洋葱、土 豆、卷心菜、胡萝卜、番茄酱,再加上牛肉或红肠片,浓浓地熬上一锅,浇上鲜奶油,老人孩子都爱吃。学校、企业的食堂也经常供应,在有些本 帮馆子里居然将此列为常设品种。 俄餐馆里供应的面包,极少是硕大无朋的大列巴,而以菲里波夫面 包、博罗金诺黑面包最受俄侨赏识,当时的上海人说:“凭着飘散在霞飞 路上的香气,就可以找到最近的那家俄国面包房。”而被更多上海人深刻铭记的一种梭子面包就叫“罗宋面包”,它的形态很有特征,中间鼓 起、两头尖尖,犹如一枚梭子,上面纵向划了一刀,烘焙后呈爆裂状,又 如美女咧开的大嘴巴。因为麸皮含量较高,质地较硬,被上海人称为黑 面包,咸味,吃口很香。 老大昌法兰西面包房和俄国第一面包房里自产自销的俄式面包及 俄式奶油蛋糕一直享有盛誉,成为老一辈上海人的美好记忆。 在我小时候,每逢春游或秋游,罗宋面包作为干粮也是不错的选 项。罗宋面包的好处是可以慢慢地啃,消磨很长时间,满口的小麦原 香。现在吃到的罗宋面包都用精白粉做,又加了太多的黄油,香味与韧 劲就差多了,据说那是日版的。 后来我得知,成为几代上海人温馨记忆的罗宋面包,其原型就是俄 罗斯人在哈尔滨发明的塞克面包。改革开放后上海开出了不少法式餐 厅,我又发现法国面包中也有一种梭子面包,不同之处在于更为纤巧, 两头更尖更长。 ………… “老克勒”的罗宋大菜情结 上海作家树棻是一个正宗的“老克勒”,他在《上海最后的旧梦》一书中写到儿时的味觉经验:“罗宋大菜的内容是一汤、一菜、一杯清红 茶,面包不限量供应。那时,我常能在那类餐馆看见进来个在路边奏乐 卖艺或当小贩的白俄老人,坐下后要上盘罗宋汤 (二十世纪五十年代 初,每客罗宋大菜价格8角至9角,单份汤价格3角至3角5分), 然后就着汤吃下一大叠罗宋面包,但即使这样,也绝不会受到老板和侍者的白眼。” 他还写道:“浓郁的罗宋汤中有一大块厚实的牛肉,主菜也很厚实, 一般是两块炸猪排或两只牛肉饼或三只炸明虾任选一样,价格只和一 碗花色浇头面或一客两菜一饭的中式客饭相仿,因此也吸引了不少工 薪阶层前来进餐。逢到假日,也许要连跑上几家才能找到座位。” 树棻待人很有亲和力,将我视作小弟。他是上海最早一批玩哈雷摩托的人,晚年经常问我两个问题:一是如何鉴别元代青花瓷器,他家 里藏有两三件,总想找个机会出手;二是他是个素食主义者,经常问我 哪里有好一点的素菜馆。可是三十年前上海除了功德林,好像也没有 像样的素菜馆吧。不久他因病去世,我是很怀念他的。 另一位前辈作家也告诉我,在俄菜馆里能吃到正宗的鱼子酱和法式鹅肝酱。窗帘是海蓝色的天鹅绒,缀着长长的流苏,沉沉地垂到柚木 地板上,满桌子擦得锃亮的银餐具,长桌两端还摆放了枝形银烛台,头 顶上则垂下层层叠叠的水晶吊灯,夜幕降临,顿生金碧辉煌之感。 第二次世界大战结束,冷战开始,苏美两国主导着两大阵营,苏联政府决定恢复白俄的国籍,同时允许他们选边。1947年8月6日,苏 联政府派出的“伊里奇号”轮船停泊在黄浦江边,随着这艘轮船在汽笛 声中驶出吴淞口,第一批约1100名俄侨含泪与第二故乡挥手告别。他 们在离开时,或许默默背诵着俄侨诗人阿恰伊尔的诗句:“即使山穷水 尽,濒于绝境,我们也从未低头认命,虽然被逐出国门,漂泊四海,我们 仍日夜不忘对祖国的思念……” 在异乡漂泊了二十多年的白俄,有的回到了故乡,也有的去了美 国、菲律宾。 俄罗斯侨民与淮海路的因缘结束了。 今天,上海的餐饮市场堪称繁华,在“吃大菜”这档事上,法、意、德、美、地中海、北欧等风味应有尽有,可就是找不到一家真正的俄菜馆。 这不能不说是上海民众的遗憾,但罗宋汤里的历史密码不应该被遗忘。 ★一本书读懂一座城,写给上海和上海人的情书 ★变焦镜里的群像 Key:→派克弄/ 东方的涅瓦大街/ 爱神花园 挑逗上海人的时髦多巴胺/ 爱情神话 洋泾浜英语/ 有轨电车/ 咖啡/ 旗袍 “茄人头”/“老克勒”/ 弄堂蒙太奇/ 小日脚 …… ★ 作者以小说家丰富幽微的体察勾画上海的日常生活,又以记者的敏锐,探究上海的文化在历史发展中或隐或显的影响