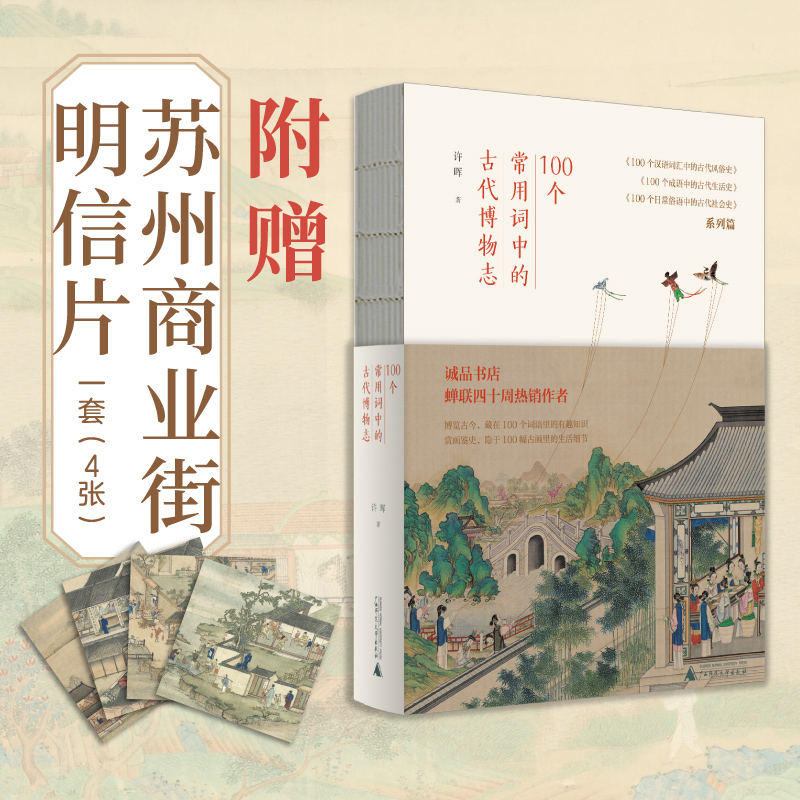

出版社: 广西师大

原售价: 88.00

折扣价: 53.68

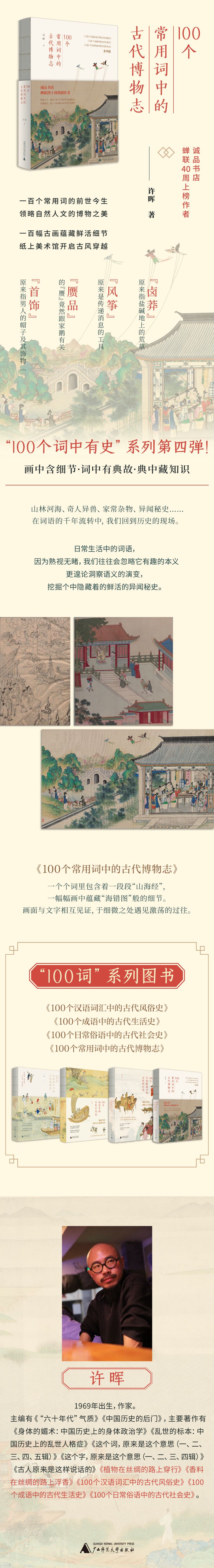

折扣购买: 100个常用词中的古代博物志(附明信片版)

ISBN: 9787559849052

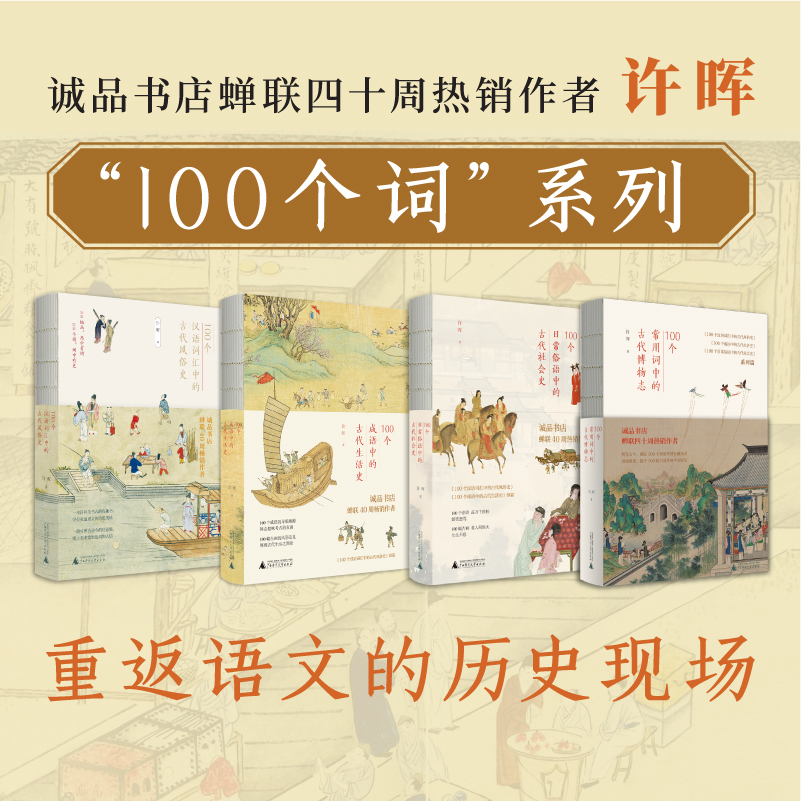

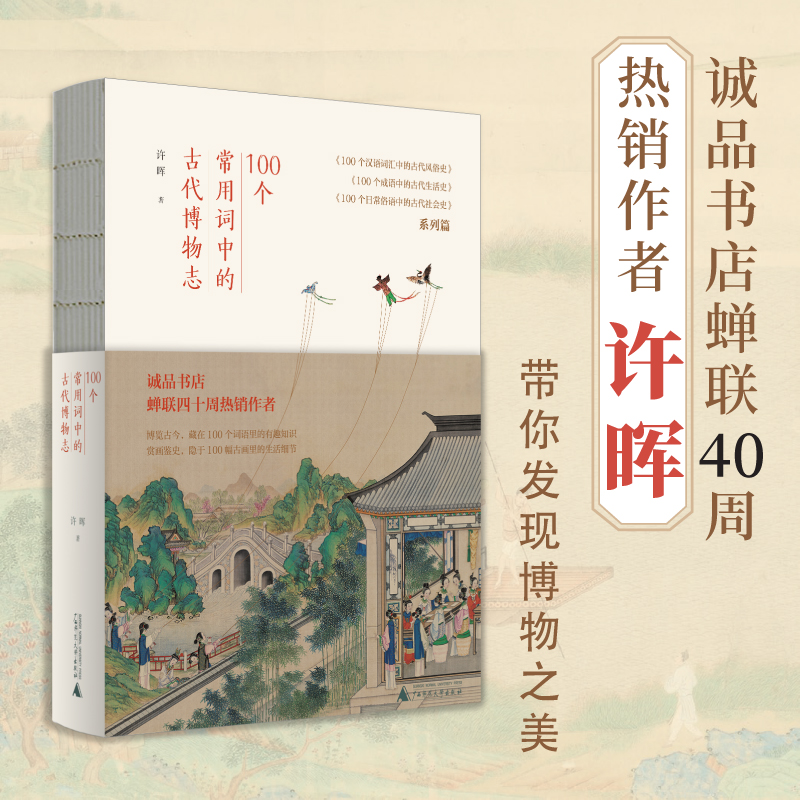

许晖,诚品书店蝉联40周热销作家。主编有《“六十年代”气质》《中国历史的后门》,主要著作有《身体的媚术:中国历史上的身体政治学》《乱世的标本:中国历史上的乱世人格症》《这个词,原来是这个意思(一、二、三、四、五辑)》《这个字,原来是这个意思(一、二、三、四辑)》《古人原来是这样说话的》《植物在丝绸的路上穿行》《香料在丝绸的路上浮香》《100个汉语词汇中的古代风俗史》《100个成语中的古代生活史》。

不倒翁”原来是劝酒用具 作为玩具,最常见的“不倒翁”的样子是一位翘着胡须、笑哈哈的老翁,翻来覆去,上下摇晃而不倒,逗孩子们开心。如今市面上有各式各样的“不倒翁”,但既为“不倒翁”,那么“翁”一定指老翁,只要不是老翁形象的“不倒翁”,都失去了“翁”的原意。 这位摇来晃去的“不倒翁”到底是怎么造出来的呢?很多人都不知道,“不倒翁”的最初功用,竟然是劝人喝酒的用具。 清代学者赵翼所著《陔余丛考》卷三十三有“不倒翁”一条,详细考证了“不倒翁”的由来:“儿童嬉戏有不倒翁,糊纸作醉汉状,虚其中而实其底,虽按捺旋转不倒也……考之《摭言》,则唐人已有此物,名酒胡子,乃劝酒具也。卢汪连举不第,赋《酒胡子》长篇以寓意,序曰:‘巡觞之胡,听人旋转,所向者举杯,颇有意趣。然倾倒不定,缓急由人,不在酒胡也。乃为之作歌。’按此则其形制与今所谓不倒翁者正相似,特其名不同耳。” “酒胡子”的称谓出自五代学者王定保所著《唐摭(zhí)言》一书,书中载有卢汪《赋酒胡子长歌》一诗。在这首诗的序中,卢汪称“酒胡子”这种劝酒具的模样乃是“巡觞之胡人”,即根据胡人的相貌所制,拿胡人的相貌来取乐。 北宋窦革在《酒谱》一书中记载:“今之世,酒令其类尤多,有捕醉仙者,为禺人,转之以指席者。”“禺人”即“偶人”,“捕醉仙”乃是木偶。两宋间学者张邦基所著《墨庄漫录》卷八载:“饮席刻木为人,而锐其下,置之盘中,左右欹侧,僛僛然如舞状,久之力尽乃倒,视其传筹所至,酬之以杯,谓之‘劝酒胡’……或有不作传筹,但倒而指者当饮。”“僛僛(qī)”是形容醉舞歪斜之貌。“劝酒胡”的称谓显然是传承“酒胡子”而来。 明代才子徐文长有一首题为《不倒翁》的诗:“乌纱白扇俨然官,不倒原来泥半团。将汝忽然来打碎,通身何处有心肝。”由此可知,明代时人们将“不倒翁”做成戴乌纱帽的官员模样,已经迥异于“酒胡子”的胡人相貌了,“不倒翁”也由此开始形容那些八面玲珑、善于保持权位的官场之人,俗称“扳不倒”。“不倒翁”遂从玩具的称谓变成了一个极具讽刺意义的贬义词。 “风筝”原来是传递消息的工具 作为中国民间喜闻乐见、老少咸宜的游戏,风筝的制作材料和称谓都有一个漫长的演变过程。 《墨子·鲁问》篇中载:“公输子削竹木以为鹊,成而飞之,三日不下。公输子自以为至巧。”公输子就是鲁班。《韩非子·外储说左上》篇中则载:“墨子为木鸢,三年而成,飞一日而败。”“鸢(yuān)”是一种小型的鹰,可以在天空中优美持久地翱翔。公输子的木鹊和墨子的木鸢,显然仅仅是为了炫技,并没有什么实际用途。 到了东汉时期,蔡伦改进造纸术之后,人们方才用纸来制作风筝。明人陈沂所著《询刍录》载:“五代李邺于宫中作纸鸢,引线乘风戏。后于鸢首以竹为笛,使风入竹,如鸣筝,故名风筝。”晚唐诗人高骈写有《风筝》一诗:“夜静弦声响碧空,宫商信任往来风。依稀似曲才堪听,又被移将别调中。”由此可知“风筝”其名唐代已有,而且显然也是用作游戏,李邺并不是最早的发明者。 至于风筝的用途,起初乃是传递消息的工具。据《南史·侯景传》载:梁武帝萧衍太清三年(549年),侯景作乱,叛军将梁武帝围困于建邺(今南京),“中外断绝,有羊车儿献计,作纸鸦,系以长绳,藏敕于中。简文出太极殿前,因西北风而放,冀得书达。群贼骇之,谓是厌胜之术,又射下之”。用纸糊成鸦鸟的形状,由太子简文帝顺着西北风放飞,可惜被叛军打下。 唐人余知古所著《渚宫旧事》中也记载有风筝的这项用途:“公输般……尝为木鸢,乘之以窥宋城。”虽然误将墨子所作的木鸢归功于鲁班的发明,但“乘之以窥宋城”的做法,则显然是为了探听敌方的消息。 到了宋人高承的《事物纪原》一书,风筝的发明权又被归功于韩信:“纸鸢,俗谓之风筝。古今相传,云是韩信所作。髙祖之征陈豨也,信谋从中起,故作纸鸢放之,以量未央宮远近,欲以穿地坠入宫中也。” 刘邦建汉不久,赵国的相国陈豨(xī)自立为代王,刘邦亲自带兵讨伐,终于灭掉了陈豨。陈豨的造反牵连到了大名鼎鼎的韩信。韩信和陈豨私交很深,当年陈豨被任命后,曾向淮阴侯韩信辞行。韩信拉着陈豨的手在庭院里漫步,仰望苍天,满腹幽怨地说:“您管辖的地区,是天下精兵聚集的地方;而您,是陛下信任宠幸的臣子。如果有人告发说您反叛,陛下一定不会相信;再次告发,陛下就怀疑了;三次告发,陛下必然大怒而亲自率兵前来围剿。我认为您应该早作防备,如果您对朝廷有什么想法的话,我愿意为您在京城做内应,这样,天下就是我们的了。” 为了给陈豨做内应,韩信派人制作了纸鸢,放飞到空中,想用这玩意儿量一量刘邦居住的未央宫的远近距离,以便挖掘地道,闯入宫中捉拿刘邦。当然这项计谋没有得逞,陈豨和韩信都被杀身亡。 从唐宋开始,风筝的功能从传递消息和窥探敌方的工具转变成了风靡宫廷和民间的游戏,一直延续至今。 “瓜葛”为何指远亲 “瓜”是蔓生植物,“葛”也是蔓生植物,缠绕到别的植物或物体上才能不停地生长,因此“瓜葛”用来比喻辗转相连的亲戚关系或社会关系。清人西厓所著《谈征》“瓜葛”条定义为:“蔓延相及属之绵远者云瓜葛。” 东汉学者蔡邕在《独断》一书中载:“天子以正月五日毕供后上原陵,以次周遍,公卿百官皆从,四姓小侯,诸侯家妇,凡与先帝先后有瓜葛者……皆会。”“瓜葛”是指亲戚无疑,但却是指的远亲,因为“四姓小侯”和“诸侯家妇”跟皇帝的亲戚关系可想而知远到了何种程度。 “瓜葛”之亲也称作“葭莩之亲”。《汉书·中山靖王刘胜传》:“今群臣非有葭莩之亲,鸿毛之重,群居党议,朋友相为,使夫宗室摈却,骨肉冰释。”颜师古注:“葭,芦也。莩者,其筒中白皮至薄者也。葭莩喻薄。”“葭”是芦苇,“莩”是芦苇里面非常薄的那层白色的薄膜,因此“葭莩”一词就用来比喻亲戚关系疏远淡薄。唐人权德舆在《奉和韦曲庄言怀贻东曲外族诸弟》诗中写道:“小生忝瓜葛,慕义斯无穷。”对外族诸弟而自称“瓜葛”之亲,可见亲戚关系的确非常远。章炳麟这段话写得更是清楚:“其在同党,虽无葭莩微末之亲,一见如故。”“葭莩之亲”即微末之亲,其意甚明。 《晋书·王悦传》记载了一则东晋开国功臣王导和大儿子王悦的趣事:“导尝共悦奕棋,争道,导笑曰:‘相与有瓜葛,那得为尔邪!’”王导下了一步棋后想反悔,王悦按住父亲的手指不让他悔棋,王导开玩笑说:“你我还是有些瓜葛的,你哪能这样不讲人情呢!”蔡邕注解道:“瓜葛,疏亲也。”即远亲。 因为“瓜”和“葛”都是蔓生植物,因此“瓜葛”牵缠在一起也指代夫妻。魏明帝曹睿《种瓜篇》:“与君新为婚,瓜葛相结连。”元人白朴《墙头马上》:“果若有天缘,终当做瓜葛。”都是指代夫妻。 “荒诞”竟然是一种怪兽 “荒诞”一词的意思是极言其虚妄而不可信。那么,“荒”和“诞”组合在一起为什么可以表示这样的意思呢?“荒”容易理解,“诞”到底是什么东西? 鲜为人知的是,“诞”竟然是一种怪兽,“荒诞”一词就跟这种怪兽密切相关。 《隋书·经籍志》著录有“《神异经》一卷,东方朔撰,张华注”,但其实是托名东方朔的著作。这本书中记载道:“西南荒中出讹兽,其状若兔,人面能言。常欺人,言东而西,言恶而善。其肉美,食之言不真矣。” “讹”这种人面兔身的怪兽最大的特点就是欺骗人,如果人吃了讹兽的肉,自己也会开始说假话。古人因此组成了“讹诈”一词,形容借故敲诈。既要“借故”,当然就要用嘴说出来,用语言来敲诈对方,即“言东而西,言恶而善”。“讹”的本义即“伪言”,不真实的话。《诗经·小雅·沔水》中有这样的诗句:“民之讹言,宁莫之惩。”诗人感叹民间谣言乱飞,却没有人来制止。“讹”还有更强悍的解释,即常常跟“妖”联系在一起:“世以妖言为讹。”“妖讹横兴。”在这样的例子中,“讹”的语感就更加重了。这个“妖”就令人联想起讹兽。 《神异经》还说讹兽“一名诞”,还有一个名字叫“诞”,那么毫无疑问,“诞”的本义也是说大话。《说文解字》:“诞,词诞也。”即说大话,言词虚妄不实。人们既然用“讹”组成了“讹诈”一词,顺理成章地也就用“讹”的别名“诞”组成了“荒诞”一词,意为西南荒中的诞兽。这种爱说大话的诞兽本来谁都没见过,因此不光诞兽的话不可信,而且连“诞”这种怪兽的存在也是极其虚妄而不可信啊! 李白在《大猎赋》中吟咏道:“哂穆王之荒诞,歌白云之西母。”据《穆天子传》记载,周穆王西征昆仑丘,会见西王母,并作白云之歌,李白认为此事实属荒诞。西王母正是居住在西荒,诞兽出没之地,李白以此作比嘲讽,真是妥帖! 灵芝”原来有六种颜色 “荒诞”竟然是一种怪兽 “糟蹋”竟然是遭水獭之祸 “不倒翁”原来是劝酒用具 100个常用词的前生今世 词中有典故,典中藏知识 山林河海、奇人异兽、家常杂物、异闻秘史…… 在词语的千年流转中领略自然人文的博物之美