出版社: 北京时代华文书局

原售价: 68.00

折扣价: 38.80

折扣购买: 走过冬天便是春

ISBN: 9787569947243

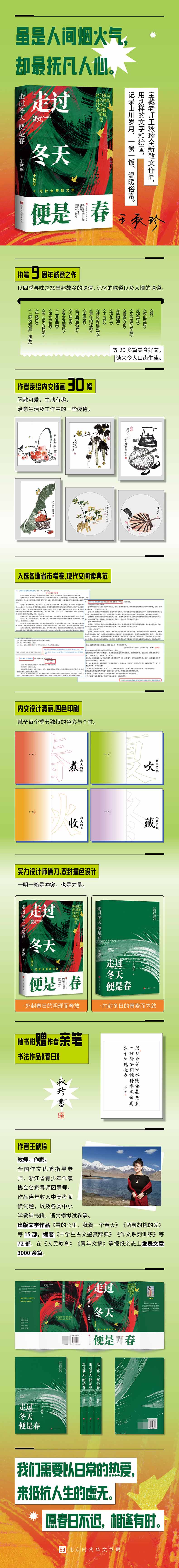

王秋珍 教师,作家。全国作文优秀指导老师,浙江省青少年作家协会名家导师团导师。作品连年收入中高考阅读试题,以及各类中小学教辅书籍、语文模拟试卷等。 出版文学作品《雪的心里,藏着一个春天》《两颗胡桃的爱》等15部,参与编著《中学生古文鉴赏辞典》《作文系列训练》等72部,在《人民教育》《青年文摘》等报纸杂志上发表文章3000余篇。

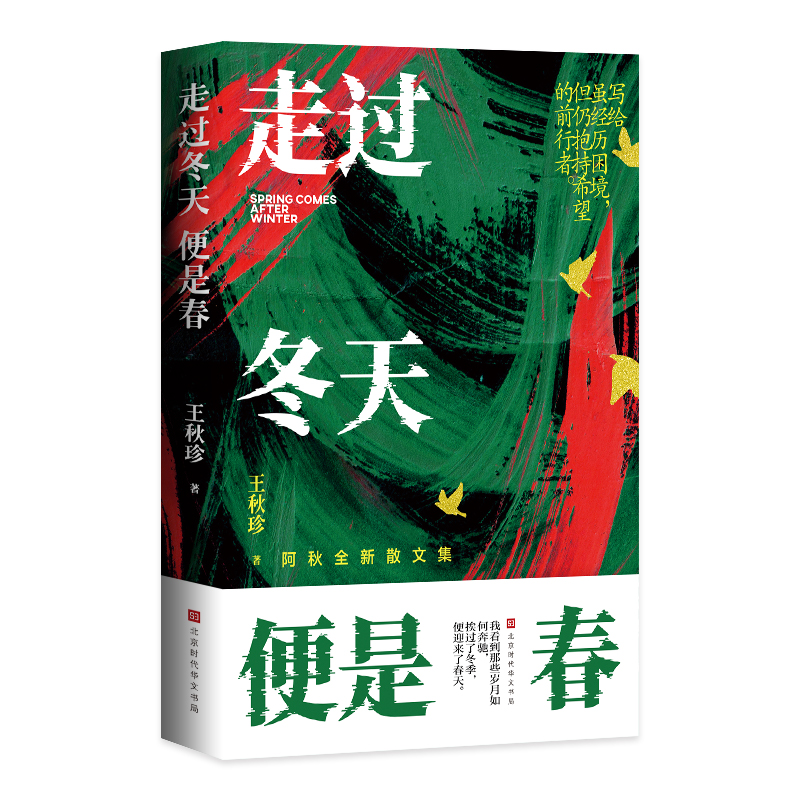

野地顽童胡葱 “雷打过了吗?”童年的初春,我们最关心的,是雷声。 一旦得到确定,我就会和伙伴们跑出家门。小溪、溪滩,以及溪滩上的胡葱,正在迎接着我们。 坊间传言,只要打过雷,胡葱就可以吃了。否则,吃了容易耳聋。雷声是胡葱的封条,轰隆一声,封条揭开,顽童往田塍上跑,田塍系上了漂亮的腰带;往溪滩上跑,溪滩一夜间焕发了青春。 野地顽童姓胡名葱,那份机灵劲像极了它的名字。溪滩上,都是石头和沙子,几乎没有泥巴的立身之地。胡葱就在石头缝里,挺着身子,向春风问好,向溪里的小鱼问好,也向觊觎它的我们问好。 轻轻地拨开石头,胡葱雪白的身子在地底延伸,宛如一口不可测的井。心急的男孩哗啦一使劲,胡葱雪白的茎就断了。拿着没根的胡葱,也并不觉得可惜,因为一眼望去,满溪滩都是胡葱,一根根,一簇簇,像老天撒了一大把葱籽。拔胡葱,是有技巧的。使一招武打中的轻功,柔中带劲,绵里使力,胡葱就会从地底徐徐上升,最后露出一个圆滚滚的球茎,像百合的种子,依然雪白雪白。球茎下方是长长的根,也是雪白雪白。 胡葱是个会变魔术的顽童,它把自己的身子打扮得非常另类。是的,胡葱有桀骜的个性,怎么会走寻常路呢。从胡葱的根部往上看吧,先是雪白,然后是淡绿,接着是青绿。那渐变的色彩集中在一个又细又长的身子上,美得有些妖了。 拔过胡葱的手,沾了胡葱的美艳和浓香,显得好看又好闻。童年的我,经常拔几根就停下来,摊开右手,看泥巴粘在指间,闻香气在手上萦绕。呼。深深地吸上一口,鼻子率先享受了高级待遇,一感动,就提携着心和肺,一起畅快在春日的蓝天下。 胡葱一拔,就是一大把。伙伴们会凑一起,比谁的多,谁的球茎大。有时,还会评比出胡葱之王。粗壮的胡葱,身子比筷子还粗,球茎比弹珠还大。当然,个子也特别高。 拔过胡葱的手,还要玩打水漂。拣一块扁平的石头,蹲下身子,擦着水面削过去,往往能掠起一连串的水花,迎来一声声的欢呼。可我,从来没有打出过潇洒的长水花,往往是石头一落水,就扑通往下沉。即便如此,依然哈哈笑着,去寻找下一块石头。 童年的溪滩,胡葱带着浅浅的笑意,抖擞出贫寒日子里简单的快乐和奢侈的美味。 胡葱一般是食材的配角,它的颜色和香味,适合在菜出盘前加以点缀。母亲看我们深爱胡葱,每年都舍得下本,做一道胡葱蒸腊肉。 腊肉是母亲喂养的年猪自己腌制的。一般是有客人来的时候,才削下一溜来,做一道主菜。胡葱遇上腊肉,那是好身材遇上了好裁缝,彼此成就,相得益彰。搁一层胡葱,搁一层切成薄片的腊肉,再搁一层胡葱,以此层层交错,胡葱的辛香和腊肉的醇香,完美地拥抱在一起。打开盖子,香气就像春天的野花,深深浅浅,肆虐一地。 俗话说,小葱拌豆腐,一清二白。很多家庭爱做胡葱豆腐。传说朱元璋兄弟汤和镇守常州,被人陷害。汤和烧了一锅胡葱煮豆腐向朱元璋明志。朱元璋领会其意,惩处了小人。其实,从营养学的角度,胡葱和豆腐是冤家。胡葱中含有大量的草酸,豆腐中含有丰富的钙,两者相遇会形成草酸钙,抑制人体对钙质的吸收。有些约定俗成的东西,未必是正确的。 长大后,我就很少去野外找胡葱了。去年,我心血来潮移了几株胡葱在楼顶,今年胡葱绿了一大片,粗粗壮壮的。当即拔了一大把,连着圆滚滚的薤白,做了个胡葱蒸腊肉。 狂野的胡葱,狂野的童年,突然间,回来了。 牛尾巴 父亲最爱吃牛尾巴。 这是我去年才知道的。 那天,父亲突然说:“动物身上,尾巴最健康最有营养,它整天甩来甩去,连苍蝇都没机会叮。尤其是牛尾巴,非常好吃。我很多年前吃过。” 父亲的眼神里,居然流淌着三岁孩子那样的憧憬。 “怎么不早说,我明天就去买。” “牛尾巴是要整条买的,一条就要几百元呢。”父亲的纠结常常和钱有关。 我从来没吃过牛尾巴,更没烧过牛尾巴。自从知道父亲爱吃牛尾巴,这道菜就成了我们家的特色菜。 我一直坚信,所有的食材,都是有情感的。只要你用心对它,它就会回报你惊喜。 烧牛尾巴前,要准备配料和辅助食材。生姜、辣椒、生抽、米醋、米酒,还有八角、桂皮以及冰糖。牛尾巴的绝配土豆要先削皮,浸在清水里。 把切成块的牛尾巴放冷水里煮开,去掉血腥。铁锅烧热后,倒入植物油,放入冰糖化开,再倒入牛尾巴,添加生姜、米醋、米酒、八角、桂皮等配料,搅拌几下后,牛尾巴就变得红滋滋了。 此时,在高压锅里放入一点开水,把铁锅里过味的牛尾巴全部倒进高压锅。等出气后,再烧七八分钟。牛尾巴里的骨头很大很硬,要烧烂需要十五分钟。 等高压锅泄了气,就可以把牛尾巴转移到砂锅里。 炒菜的器具,对食材的味道,有很大的影响。砂锅里的食物,就像火辣的美女,总是给人热气腾腾的好感。炖久了,食材就有了浓香。 土豆终于可以登场了。把它切成块状,放进砂锅。如果嫌醋不够,可以再倒一点。有土豆的地方,必须有醋。有骨头的地方,最好有醋。 土豆中含有龙葵素,会麻醉中枢神经和溶解红细胞,需要用水来溶解,用醋来分解。骨头里加醋,能提高骨头汤中钙的含量,使其更有营养。 对厨房,我是认真的。什么菜和什么菜是对头,什么菜和什么菜是好友,我心里有明晰的组合。遇到记不清爽的,我就会烧前问问度娘。衣食住行的排序,对我而言,食应该排在最前面。当美食从舌尖,一直抵达胃,同时抵达的还有我们愉悦的心情。 牛尾巴炖土豆一上桌,香气就在空气里奔跑起来。 靠近根部的牛尾巴是一块块厚实的大骨头,咬一下边缘,香软的牛肉哗啦一声滑进喉咙,安抚着全身渴望已久的细胞。然后嘬起嘴巴,去吸骨头缝的牛肉。汤汁和牛肉在吸吮中长出触角,把庸常的生活拥抱出独特的滋味。这是一次约定的践行,也是一个梦想的完成。 但最好吃的,还是牛尾巴的小尖尖,它们细细的,圆滚滚的,一圈的牛肉有劲道,又特别细腻,吃上一小根,仿佛山谷唱歌,能听到美妙的回声。 当然,搭配牛尾巴的土豆也上了身价,香糯,滑嫩,一入口就成小宠。粗犷的人,一口吞下一块;优雅的人,取了几块放碟子里细细品尝。家常的土豆站在牛尾巴身边,仿佛灰姑娘牵手白马王子。 某次家庭小聚,我烧了一大砂锅牛尾巴炖土豆,等我去吃的时候,连汤都没剩下一口,有个小屁孩喊:“我吃了12块土豆!” 父亲一字一顿地说:“这是世界上最好吃的菜。” 父亲说话,就爱用“最”来定音。其实,他根本没走出国门,也没尝过各地的菜品。他要表达的,无非是自己饱满的情绪。 后来,我写了一篇文章《写作就像牛尾巴炖土豆》,收到的稿费可以买三条牛尾巴。过了几天,某杂志要在封二“优秀作家风采”栏目推介我,编辑让我写一句创作感言,我说:“写作就像牛尾巴炖土豆,需要恰到的火候,足够的耐心和灵动的慧心。” 当牛尾巴进了厨房,就像裹挟在平庸人世的一扇小窗,开启出一个可以垂钓美味和幸福的春天。 卷心菜的秘密 丝瓜、茄子、萝卜、豆角,从来牵不住我的脚步。逛菜市场,我专门买家里不种的菜。卷心菜,我也不买。估计它和青菜的味道营养差不多。 我的厨房法则,总是更多的倾向于健康和个性。 一日,邻居送来一个卷心菜,母亲做了一道腊肉炒卷心菜,和青菜的口感完全不同。我当即搜索了一下: 卷心菜,也叫包菜,十字花科,属甘蓝类,起源于地中海沿岸,十六世纪传入中国,素有抗癌卫士之称。 于是,我将筷子伸得长长的,说:“这个菜营养好,也好吃。”母亲在一旁看着我,微微地笑着。 次年,我已然忘记了此事,母亲说:“卷心菜我种了一点,卷得还不多。”带着满满的好奇,我奔向菜地。 一个个卷心菜敞开着宽大的叶子,里面攥着一个小拳头,看起来笨拙拙松垮垮的。卷心菜们整整齐齐地排列着,像出操的小学生。夕阳橙色的光芒披在它们身上,仿佛披在母亲伛偻的身影上。 育好苗后,母亲把土地翻得深深的。然后,母亲用手或脚当尺子,量出株距和行距。母亲觉得,坑挖大了,浪费空间;坑挖小了,菜长得拘束。当然,母亲还有一个女人的小心思,要把菜种得漂漂亮亮的。把苗移栽好后,母亲到小溪里取水,一勺勺地喂它们吃饱。 每一个傍晚,母亲都会来看看它们,看看她第一次伺候的卷心菜。叶子瘪了,就浇浇水;有了虫子,就捉捉虫。 卷心菜一点点长大,浅绿色的香味吸引了白色的蝴蝶,它们将淡橘色的卵,码在卷心菜的叶子上。不知什么时候,那些卵陆续孵出了虫子。卷心菜的叶子上,出现了大大小小的洞,像霸道的侵略者开始攻城掠地。母亲和它们打起了持久战。 走在菜地里,仿佛走在人生的小路上,每一步都是风景,每一步都有故事。 几周后,卷心菜边缘的叶子,渐渐枯黄。中间长成了圆圆的西瓜,大大的,满地奔跑。蹲下来细看它们,一叶叶虫眼的卷心菜紧紧地蜷缩着,叠压成一个倔强的生命,一副安安静静,又走过千山万水的样子,像一首寒凉的诗。 摘下一个抱回家。 在厨房,卷心菜写下了另一首诗。花瓣一样的叶子,一层一层剥开,那带着汁液的嘶嘶声,不知是来自手,还是来自鲜嫩的叶片。越往里撕,叶片越白嫩,褶皱越多。每一个褶皱里,都藏着成长的秘密;每一丝阳光和记忆,都叠加成生命的秘密。卷心菜最柔软的部分,是体内一层层思想的宫殿,那里有一匹匹野马在奔走,卷起一堆堆雪。 手撕卷心菜,打开了爱的窗口,撕开了美味的新篇章。母亲的掌纹印在它身上,那泛着浅绿的白嫩一点点滑过指尖,像白雪见到了阔别已久的阳光。 那么真挚,那么朴素,又那么不顾一切。 没经历菜刀切割的卷心菜,保留了最原始的滋味。不规则的叶片,或长或短,或方或圆,它们在热锅里翻卷,柔软成一碟能满足眼睛满足胃的春光。 母亲将卷心菜端到桌上,递过筷子说:“趁热吃。”说话间,母亲已走到厨房,开始做下一个菜。 我早已习惯了这样的格局,习惯了母亲这种爱的方式。 白玉一样的碟子上,是绿中带白的卷心菜,因加了生抽和枸杞,清淡的色彩上有了热烈的气息。 我三两下就吃掉了小半盘。 于是,我一回乡下,母亲就准备了卷心菜让我带走。一个个卷心菜结实,白嫩,闪着白玉般的光泽,和菜地上看到的截然不同。 后来,我才发现,母亲把外层被虫啃过的被泥土弄脏的剥离,留给自己吃。 卷心菜的秘密,是一个母亲的秘密。 卤水豆腐 每次回乡下,母亲都会烧一盘豆腐,次次大受欢迎。“这是正宗的东阳卤水豆腐,当然好吃,人家都做了50多年了。” 母亲说的,就是74岁的永其伯母。农村里,嫁过来的女人往往没有名字,总是跟在男人的名字后,加个婶婶伯母奶奶什么的,就是称呼。我就直接喊她伯母。在我的印象里,除了过年的一个多星期,伯母天天都要做豆腐。 这位做豆腐的高手常年系着一块围裙,穿着灰色的布鞋或黑色的雨鞋,个子矮矮的,还有点驼背加耳背。听说她根本不识字,也不识秤花,但她卖豆腐总是带一杆秤。有一次,我看见她过来了,就把豆子拿过去,她拿秤一提,似乎看都没看,就往篮子里倒,然后划了一块豆腐,递给我就走。村人们议论说,她呀,有时豆子多,豆腐只有一小块;有时豆子少,豆腐反而一大块。她拿秤,是做做样子的。她给的豆腐多少,要看她心情。 可是,大家还是爱买她的豆腐。早先,她的豆腐用豆子换,说是3倍,也就是1斤豆子换3斤豆腐。后来成了2倍。再后来,遇上节日什么的,她就很霸气地说道:“这次只能用钱买!” 在我眼里,这简直就是冯骥才笔下的俗世奇人了。 我决定去她家看看。近几年村庄改造,大部分旧房子拆除了。那间做豆腐的房子又矮又旧,俨然是鸡立鹤群了。伯母上世纪60年代就开始做豆腐,靠着做豆腐,她最多的时候喂了十几头猪,养大了2个儿子3个女儿,把日子过得像豆腐一样诱人。早些年,东阳坊间有语,豆角落苏零工菜,天萝豆腐先生配。豆腐,那可不是一般的人能吃上的。小时候,我老想,她家的孩子多幸福啊,天天都能有先生的待遇。母亲看我们嘴馋,有时会在过年前做一淘豆腐,只是做得有些老,不像人家做得嫩。听说如今的她,一般一天做一淘豆腐,有时做两淘,依然要喂几头猪。 在那旧房子的一角,我看到了一个早已弃用的石磨。早些年,浸泡后的黄豆都是用石磨磨豆浆。磨盘内有磨轴,上扇居中有一个磨眼,两爿磨盘间是一圈一圈的石齿。在磨杆过来前,将浸得胖胖的、软软的黄豆添上磨。转一圈,添一勺;转一圈,又添一勺。浸泡过的黄豆一点点进入磨眼,随着磨盘与磨底发出的吱吱声,磨底四周就会流出白白的豆浆,吧嗒吧嗒掉落盆中,像在诉说着寻常日子的小幸福。 这次伯母刚好要做第二淘豆腐。她已经将黄豆在豆浆机里打好,倒入一口大锅。这锅,直径有两尺六,故名“两尺六锅”。以前有土灶的时候,我家也有一口,过年的时候用来煮猪头鸡鸭糯米肠。 “您怎么不安排个家人,打打下手?”我大声地问。伯母好像没听见一样。她很少说话,也许是听不见,也许是专注于她的豆腐。在我想来,做豆腐是繁琐的工程,起码要两三个人配合才行,没想到上了年纪的她还能一个人顶几个人。 等到大半锅的水烧开,伯母就将豆浆倒入水中,开始煮豆浆。先用大火烧,再改为小火。等豆浆烧沸后,再烧上5分钟左右,此时用木勺轻轻搅拌,如果木勺没有粘上豆浆,就表明豆浆已熟透。只见她利索地支好“井”字形的豆腐架,放上淘箩,将一块方形的粗纱布也就是豆腐袱,抛在淘箩上,形成一个大网兜,然后将熬好的豆浆一瓢一瓢倒入豆腐袱中。伴着哗哗的声音,豆腐袱下的豆腐桶里是纯豆浆,里面就是豆腐渣了。为使它炼得彻底些,伯母用夹板夹住豆腐渣,挤出残留的豆浆。她小小的身子仿佛有着无穷的能量。奶白色的汁水在她双手的挤压下,纷纷往外跑。挤剩的豆腐渣拿来喂猪,猪吃了长得特别健壮。这玩意,看起来粗糙,却是个好东西。在城里,很多农家乐将豆腐渣做成一系列食品,豆饼、面食、小炒等等,听说营养丰富还能刮油去脂。 俗话说:“一物降一物,卤水点豆腐。”伯母将纯豆浆倒入锅中,加热之后,就拿铜瓢点卤水。这是有技术难度的一环。卤水少了,豆腐太嫩,甚至结不成豆腐花;卤水多了,豆腐太老,吃起来口感差。永其伯母用铜瓢按顺时针的方向,一层层往下加,直到豆浆生出了一朵朵云,一团团雪。它们,便是豆腐花。水越来越清,豆腐花越聚越多。伯母拿过来一个瓷碗,盛了一碗豆腐花,再加了一点生抽和小葱递给我。热气氤氲,白莲绽放,美味扑鼻。 点浆后初步凝固的豆腐花,要静置20分钟左右,这叫胀浆。胀浆后的豆腐花,既水嫩又有韧性。趁着豆腐花静置的时间,伯母已将豆腐架放置平稳,摊好豆腐袱,使之内壁服帖,四边贴于沿口处。然后,她舀起热热的豆浆水,一遍遍地淋豆腐袱,以防豆腐花黏连。接下来就是压豆腐。老人家将豆腐花一瓢瓢舀到摊好豆腐服的木框里,轻轻提起豆腐服的四角,小心地摇晃几下,使之高低持平,然后从豆腐架的四边起,依次把豆腐袱平整地收紧,将豆腐花全面包住,再取过一边的砧板、钵头压在上面。 此时,这位豆腐达人终于直了直腰身,松了一口气。 我说道:“做豆腐蛮辛苦的。这样的年纪了,也该歇歇了。”她依然很大声地说:“也没觉得多辛苦。闲着人就不舒服。这么多年习惯了。” 过了一小会,也就十几分钟吧,伯母拿开钵头,解开豆腐袱,一淘白花花的豆腐呈现在眼前。她利索地用菜刀横竖划上几道,豆腐就成了可爱的小方块,可以开卖了。她看着我,很霸气地说道:“这次只能用钱买!”我取出两个一元硬币,她装给我好大的一块豆腐,憨憨地笑着。 那诱人的美味下,分明是一种柔软而骄傲的情怀。 三月韭菜肥 三月,是属于韭菜的。 经过一个冬天的酝酿,韭菜从地底汹涌而出,蓬蓬勃勃,热热闹闹。它们仿佛蓄谋已久的小怪兽,潜伏于暗处,只待春天的信号一发,就呼啦啦往外冲。 只需一把土,韭菜就能安家,无论那是一个小花盆,还是院子的小角落;只需种上一次,韭菜就会给你一年又一年的回报。 韭菜的根团团簇簇,俨然一个亲密的大家庭。将它们换茬,只需将老根掰开,再一一埋进土坑,它们就会迅速繁衍出新的家庭成员。韭菜们一排排地站立在土地上,像“韭”字一般,一丝不苟;像规规矩矩的小学生,书写着横平竖直。 冬风里,韭菜萎落成泥,看起来毫无生命的迹象。其实,韭菜深谙厚积才能厚发的道理。它们似乎从来不着急,也不屑与寒冷死磕。很多时候,退一步就能天空地阔。内敛,是为了更好地张扬。 当河水发出解冻的声音,柳梢长出雏鸟的嫩嘴,韭菜就开始唱响自己的青春故事。它以春风为毫,细雨为墨,土地为纸,一落笔就是满满的一页,不用停顿,不用涂改,流畅得像丝绸,还闪着光泽,点亮无数的眼眸。 彼时,我总爱蹲下来,看看它们。碧绿碧绿的颜色流进我的眼底,淌进我的心里。我忍不住抓起韭菜,贴着地面齐整整地割下,刷,刷,刷,幸福的音符流淌一地,惹得枝头的樱桃花们扑哧一声,笑落满地。 韭菜,天生姓割。割得越勤,长得越快。不过,倘若用菜刀、剪刀之类铁制工具,韭菜就会越割越细。韭菜和人一样,也是有脾性的。它偏爱蚌壳一类的小东东。有一段时间,我准备了好几个河蚌的壳在韭菜的边上,以备随时取用。可惜蚌壳太薄,经不起阳光的暴晒,容易破损。后来用上了鲍鱼壳,小巧,硬实,特别趁手。割了一茬的韭菜,要不了几天,就能长出新的一茬。韭菜,一茬接一茬,你方唱罢我登场,多么像人生的希望,只要根在,就会绵延不断。 在乡间,韭菜是有故事的。有人误食了某物,担心拉不出体外,就把整株的韭菜蒸了吃下,第二天就能眉头舒展。妻子想让丈夫勤快,就炒上一盘韭菜,表达自己结结实实的爱意。有客突至,只要家里有韭菜,就不用太慌乱。因为韭菜就是九菜啊。难怪韭菜也叫洗肠草、起阳草,被誉为三月第一菜。 韭菜是随和的,它一般不喜欢独来独往。韭菜最爱的,是鸡蛋。韭菜和鸡蛋,性情相投,颜色相衬,营养互补,简直是天造地设的一对。打好鸡蛋,切好韭菜,只需一两分钟,一盘绿得晶莹,黄得灿烂的美食,就出现在你的筷子下。手指轻轻一动,鸡蛋的滑嫩伴着韭菜的醇香,开启了一份简单的美好。 生活就是这么简单。简单到只是一盘几分钟就能搞定的韭菜鸡蛋。 坊间有言,生葱熟韭。韭菜一般不直接做菜蔬最后的点缀,它要经历水与火的历练,才能施展最大的魅力。蒸鱼的时候,取一把韭菜,中间切上一刀,搁在盘底,再放上鸦片鱼或鳗鱼等,蒸出的鱼更软嫩。素朴的韭菜,以最低调的姿态,给了鱼足够的呼吸空间,如此,滋味才能丝丝入扣。 清风剪剪,春色溶溶。三月的韭菜,孵化出一个盛大的季节,以及生生不息的希望。 春食瓦罐鸡 美食,是中国对世界伟大的贡献之一。美食中,首推的又是鸡汤。这种鸡汤自然是瓦罐鸡的鸡汤。东阳瓦罐鸡,2006年就获得了“中国营养金牌健康菜第三名”的殊荣。 要做一道瓦罐鸡,首先要物色品质优良的鸡。炖鸡和烧鱼一样,如果原材料不好,纵使厨师使出浑身解数,也是不济事的。如果是一尾清水野塘里的鲫鱼,任你清蒸还是红烧,都会鲜美无比。因此,鸡要选养了一两年的农家土鸡,而不是天天吃添加剂,两三个月就长大的肉鸡。当一只鸡,啄着虫子,吃着粗粮,浴着阳光,在大树下,在草丛里,和同伴奔跑嬉戏,它是多么快乐多么健康呀。 但买鸡的人,常常看不到鸡生活的环境。有经验的人只需看一眼,就知道这是不是一只速成鸡。那一眼落下的部位,是鸡的脚趾头。一般的鸡长的是四个脚趾,但时间长了,就会在离其它脚趾两三公分处,长出第五个脚趾。 有了农家土鸡,还要有钵头。美食和器具永远是知心姐妹,高压锅煮的鸡和钵头炖的鸡,味道就是大不相同。做一道瓦罐鸡,要准备两个钵头。小钵头装鸡肉,大钵头罩住外面。钵头在东阳的农家,几乎家家都有。杀鸡时,往往把沸水倒在钵头里,再把鸡放进钵头,拎起一只鸡腿,在沸水中转动,使鸡毛全部入水。这样就能三两下褪去大部分鸡毛。钵头是用黄金泥又叫红缸泥烧制的。等坯弄好,变干了,就上釉。早先窑厂里的人把岩石敲碎,和水搅拌成粥一样很糊的样子,把它们舀到大头缸里,再把干了的钵头坯拿到大头缸的釉水里快速地转一下,拿出,放在太阳下晒干。晒干后再拿到窑里烧制。这样的钵头,好看又耐用。 做一道纯正的东阳瓦罐鸡要将“厨房”移在门口。搁一个木炭炉,放上一口大锅,大锅底部放三片碎瓦,再放进小钵头。小钵头里自然是剁成块的农家土鸡,配以氽过水的金华两头乌的仔排,加入切成大片的老姜和沉缸老酒,最上面放鸡心鸡肠等内脏。再把大钵头稳稳地罩上。农家男主人还会把鸡内金放在大钵头上。等到鸡炖好了,能健胃消食的鸡内金也贴着热腾腾的大钵头变脆了,嘎吱一声,几嘴就下了肚,带着一点苦味和香味。 两三小时后,你会明显感觉有微风吹过。风里牵着一根线。不,是一团。它们乘着风到处游走,钻进发梢、门窗、桌凳,占领每一个角落。 一切,变得妙不可言。 你似乎看见春天新嫩的叶子一点点爬上枝头,听见一声声鸟鸣溅起朵朵水花,你所有的感官都告别了慵懒的状态,迅速苏醒。 你急不可耐地用两方毛巾贴住烫手的大钵头,将它端到地上。然后小心翼翼地将小钵头端上桌。只见里面还在腾腾地冒着泡,那鸡肉黄黄的,发出诱人的光泽。搛起一块鸡肉,不柴不老,和你想象中的绝上美味完全合拍。更好喝的还是鸡汤。此时的鸡汤,已经汇聚了鸡肉的精华,喝上一碗,你的眉眼和胃一样打开了。 同时打开的,还有你对生活,对家乡这片土地的爱。 ★宝藏老师王秋珍2023年全新散文作品,执笔9周年纪念 ★记录20多种美食做法,篇篇好读,令人口齿生津 瓦罐鸡·田螺煲·卤水豆腐·岩石衣 胡葱·滚鱼冻·卷心菜·牛尾巴·丝瓜花 以四季寻味之旅记录20多种美食,在这几年特殊时期这些人间烟火串联起了故乡的味道、记忆的味道和人情的味道。 ★缓解疲倦的生活,找到一些人生方向 作者笔下的一草一木,一景一物,一人一事以平凡的姿态映照出不平凡的力量,他们坚韧、不屈、隐忍也无畏,他们是经历困境仍会抱持希望的前行者,他们的故事读来给人以力量。日日三餐,慢慢生活,以一颗平常心,待万千变化事。 ★作者亲绘插画,四色印刷,风趣闲雅 遴选作者绘画作品近40幅,全四色彩印,风格闲适雅致,抒情达意温火相宜,文图结合给予读者强烈的共鸣之感,又别具耳目一新之奇。 ★实力设计师操刀,双封撞色设计,新颖别致 封面设计全力展示书名主题概念,外封春日的明理而奔放,与内封冬日的萧索而内敛形成对比,一明一暗是冲突,也是力量。 ★随书附赠作者书法作品《春日》,读者可自行装裱