出版社: 东方

原售价: 59.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 寻美记

ISBN: 9787520703789

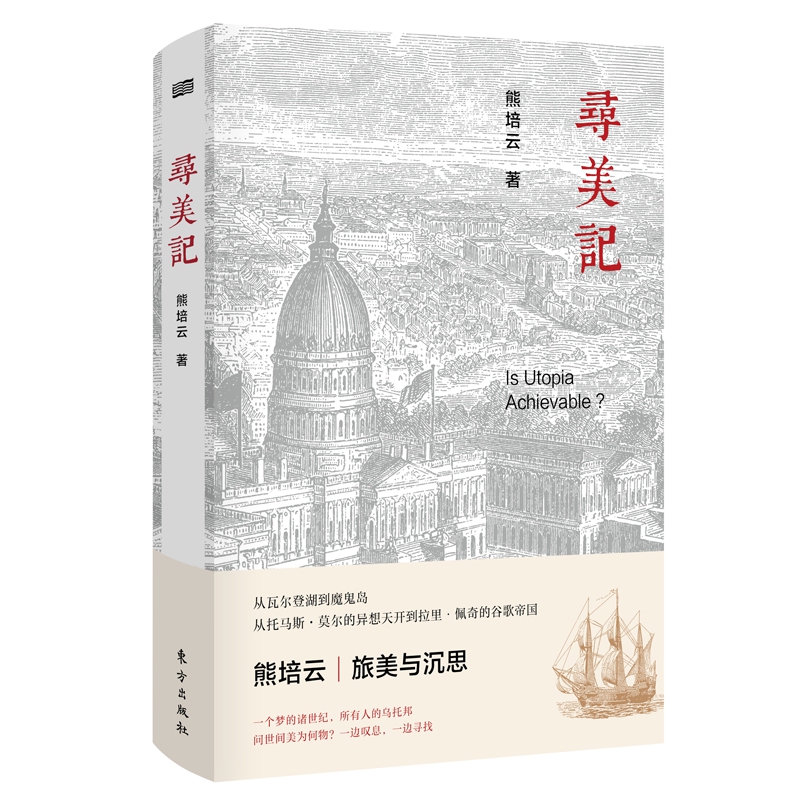

一 为什么没去美国? 2012年初冬。正午。天环客运站里人满为患。厕所地 面潮湿,臊味扑鼻。这是世上最小的战场。好几个小便器 坏了,像伤员一般被黑色塑料袋裹得严严实实。 提前十分钟,车站开始放人。正准备上车,被检票员 拦住: “怎么没盖章?所有进京旅客都要查验身份证。” 于是,我只好折回售票窗口,补盖红章。 顺利上车,取出挎包里的素描本,未来数日有关美国 之所见与所思全靠它们记录了。我喜欢素描本,没有条条 框框限制我的随心所欲。 此前十多年一直没什么热情去美国。也许是因为平日 生活里接触了太多的美国元素,即便不去美国我也有足够 多的了解。抑或与我当年的旅法经历有关。和许多法国人 一样,小布什发动第二次海湾战争也是我所反对的。作为 《南风窗》杂志驻欧洲记者,我为此特别撰文批评这一战 争行为可能为伊拉克打开潘多拉魔盒。 根据美国国防部2010年8月26日公布的数据,从2003 年3月19日开始,这场战争共有4421名美国军人死亡,3万 多人受伤。伊拉克方面,2006年6月出版的英国权威医学杂 志《柳叶刀》刊登了美国约翰·霍普金斯大学的调查,这 场战争估计造成了654965名伊拉克人死亡,约占伊拉克总 人口的2.5%。也就是说,每40个伊拉克人中就有1人死亡 。 时常见人夸耀说今日伊拉克GDP较战前增长多少云云, 对此我并不关心。我关心的是在转型过程中有多少生命为 此支付成本,而不是侥幸活下来的人获得多少收益。而这 些通常都不是战争发动者需要考虑的。他们的一个决定可 以使很多人灰飞烟灭,而他们的一个道歉让人记住的只是 美德而不是错误本身。 事后证明所谓萨达姆的大规模杀伤性武器实乃子虚乌 有。曼德拉曾激烈地批评英国卷入这场战争。而时任英国 首相托尼·布莱尔在个人回忆录《旅程》一书中对自己的 辩解是,萨达姆尽管没有大规模杀伤性武器,但有发展这 种武器的意图。然而问题是,何谓意图罪?这世上哪个正 常国家会以犯罪意图而不是犯罪行为将人治罪?最后,迫 于巨大的平民伤亡,布莱尔还是公开道歉了,表示愿用自 己的余生“对这个死亡的悲剧做出一定的补偿”。而美国 方面,现任总统特朗普认为伊拉克战争是美国历史上犯下 的最大错误之一。 最反讽的是当年拿着大锤砸烂萨达姆雕像的人。在接 受BBC视频采访时他说现在想把那个雕像再扶起来,却又怕 被人杀掉。战争带给他的痛苦是,“到处是腐败、内乱、 杀戮和抢劫”,一个萨达姆倒下了,一千个萨达姆起来了 。而当美军从伊拉克撤出,这个国家便和许多热点事件一 样被人们遗忘了。 记得在伊拉克战争期间,巴黎的书架上摆满了各种夺 人眼球的书籍,比如《为纽约去死吗?》《第三次世界大 战已经开始》。后者可谓骇人听闻,预言人类将迎来又一 次解决人口问题的机会。当俄、法、德以及中东国家纷纷 战败,美国的先进和中国的深厚决定了这两个国家会成为 最终的胜利者。 让预言家们失望的是,第三次世界大战并没有发生, 而中东的潘多拉魔盒在随后的若干年里的确打开了。除了 日常的混乱,还有“伊斯兰国”(ISIS)所呈现的登峰造 极的野蛮。而中国和美国也没有以最后的胜利者姿态出现 ,到了2018年,两个国家你来我往,打起了贸易战。 尽管一度缺乏热情,当卡特中心(The Caner Center )来信邀我前去观察2012年美国大选时,我还是答应了。 而且,我在大学教授的政治传播课程也有一些和选举政治 相关的内容。 此外还有一个隐秘的理由。在收到邮件的那一刻,我 不由自主地想到一百多年前托克维尔(Alexis de Tocqueville)在美国的那场孤独而深远的旅行。为此, 早些年我还想过去印度漫游,写一本类似《论印度的民主 》的书,只可惜日子过得庸常忙碌,终未成行。既然美国 这次找上门来,那就不妨搁置前嫌,暂去观察一段时间。 无论如何,此番由外而内,是进一步了解美国的机会。而 我的许多学习与思考,正是在一次次孤独的旅程中完成的 。 P22-24 美国真的如说鲍德里亚所说是一个“已实现的乌托邦”吗?它是怎样一步步实现的?而现在又是否正在走向它的反面?本书以作者的两次访美游记为线索,梳理了有关人类过往、现在和未来的诸多乌托邦梦想,并探讨美好国家何以可能。 作者深刻分析了托马斯?莫尔等人的早期乌托邦思想对立国之初的美国的影响,并详细探讨了独立战争以来美国开国国父及普通民众在塑造这个国家时所扮演的重要角色。 本书就像一部文字版的公路电影,漫无目的的徒步让作者透过日常生活触到一座座城市的灵魂,听到它的喘息。在写作方法上,尤其注重时空的穿梭呈现:空间上,以美国的十几座城市为主要线索;时间上,既有对美国重大事件的历史性回顾,又有作者在美观察时的现场所感,更有几年后作者回到书斋对此前诸多观察的沉淀与反思。 作者在生活现场与历史纵深间不断切换视角,将2012和2016年两次美国大选以左右之争这条主线贯穿打通。“人性的幽暗”与“理性的利己主义”这两个核心议题散落在全书的各个章节,不但写出了美国社会“乌托邦”与“现实主义”这两种特征既相互冲突又相互转化的一面,也写出了人性与制度相互纠缠互为因果的一面。 作者相信,从一个乌托邦走向另一个乌托邦是人类之激情所在,只有承认自己不完美且可以不断打补丁的乌托邦,才是可实现的乌托邦。