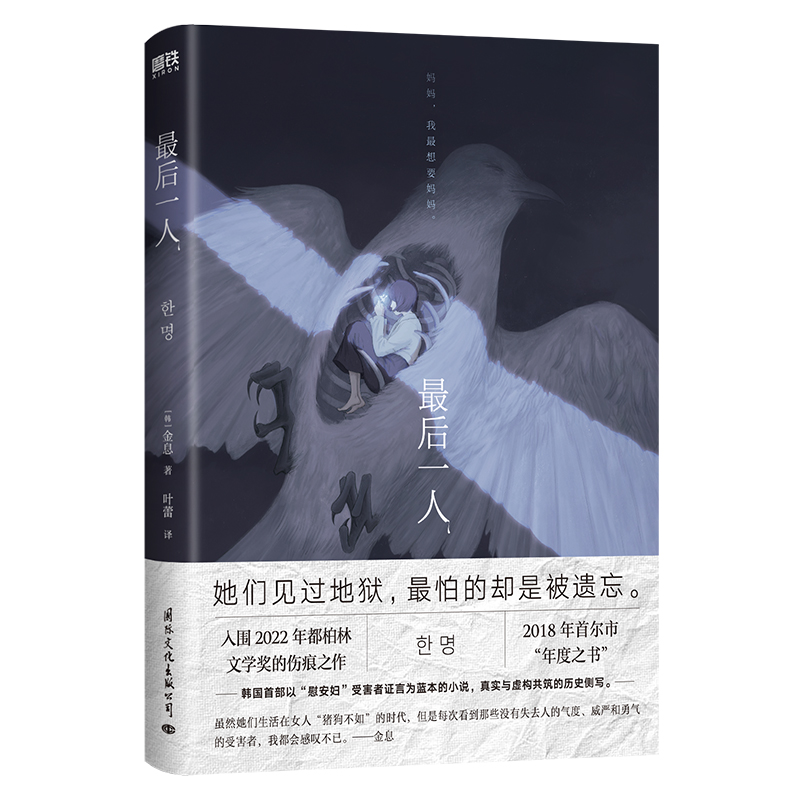

出版社: 国际文化

原售价: 49.80

折扣价: 32.37

折扣购买: 最后一人

ISBN: 9787512515420

"[韩]金息,1974 年生于韩国蔚山,毕业于大田大学社会福利系。1997 年,凭借短篇小说《关于慢》入选《大田日报·新春文艺》,隔年荣获“文学村新人奖”,正式在文坛出道。著有长篇小说《女人们和进化的敌人们》《L 的运动鞋》(L? ???),短篇集《斗狗》(??)等作品。先后获得过许筠文学奖、大山文学奖、现代文学奖、李箱文学奖、东里文学奖、东仁文学奖等韩国重要文学奖项。 为了创作《最后一人》,金息在两年多的时间里研读了三百多件韩国“慰安妇”受害者证词,文末尾注的真实信息让这部小说有了纪实文学的底色。 谈到这部小说的创作动机时,金息说:“我想通过这部小说警示人们——能够为曾经的受害经历做证的奶奶们就要凋零殆尽了。这是文学的道义所在。”"

"就剩下最后一个人了。本来还有两个人,昨天晚上,其中一个人撒手人寰…… 她默默叠着毯子,手冻得有些僵硬。听说三个人当中走了一个还剩下两个,不过是一个月之前的事。橘黄色的珊瑚绒毛毯褪色很严重,已经接近米黄色了。 她把叠好的毛毯推到一边,然后开始用手清理地面。她将地板上的灰尘、皮屑、线头和白头发都归拢到手掌下面,嘴里低声喃喃着: 这里还有一个呢…… 她开着电视来到檐廊上,刚要去院子里,肩膀却突然一缩。棕色的鞋子旁,俨然有一只死喜鹊。喜鹊的喙深深地埋在翅膀里。是蝴蝶抓来的。四天前,蝴蝶曾抓了一只麻雀送过来。是一只还很年幼的麻雀,小小的,就像刚刚出生还没握过任何东西的婴儿的手。那段时间,她在巷子里见过练习飞翔的小麻雀。背阴、僻静的巷子里没有一棵草木,小麻雀在那里不断重复着飞翔与坠落。她刚想走近一些,隐藏在半空中不知什么地方的麻雀妈妈立刻叽叽喳喳地猛叫起来,仿佛在拉响紧急警报,受到惊吓的小麻雀立刻钻进雨水槽躲了起来。原本她只是想看看小麻雀学本领,此刻却凄然发觉,身为人类的自己对于麻雀来说意味着恐怖。 她蜷着身体坐在檐廊上,一半脚露在外面。死喜鹊和鞋子影影绰绰,竟难以分辨。她反复打量着它们。院子里到处都不见蝴蝶的踪影。蝴蝶有时会发出尖细的叫声来宣示自己的存在,但多数时候它都来去无声。大门旁有个塑料容器,只要看看里面的猫食和水是否变少,就能知道蝴蝶是否来过。她不是蝴蝶的主人,但一直为它备着食物和水。那一天,她在水池边看到一只瘦骨嶙峋的猫在徘徊,她便为它拿来了一些刚煮完汤底的小鳀鱼。这算是他们的初相识。 她常常想,在野性较强的动物中,还有哪种动物像猫这样,俘获猎物不是为了自己吃,而是为了送给人类?有时是一只老鼠,有时是一只鸟,蝴蝶常常叼来猎物放到她的鞋子旁边,仿佛在展示自己的战利品。蝴蝶第一次为她叼来的就是一只死喜鹊,当时她板起脸厉声呵斥了蝴蝶,并让它把喜鹊送回原处,可蝴蝶懒懒地躺在院子里的水泥地上,不为所动。次日,蝴蝶又叼来一只老鼠,依旧放到了她的鞋子旁。蝴蝶会知道吗,自己费力抓来的猎物只会让她感到害怕。想到蝴蝶为了身为人类的自己而杀生,她不禁打了个寒战。或许是因为昨晚听说又有一人离世,此刻,蝴蝶的杀生让她觉得比以往更加不祥和可怕。喜鹊灰黑色的喙张得有一粒葡萄那么大,里面一片猩红,像是谁偷偷灌了鲜血进去。蝴蝶是不是天刚蒙蒙亮就去捉喜鹊了? * 她刚要伸出右脚去穿檐廊下的鞋子,又把脚缩了回来。右脚冲着去的,不是鞋子,而是旁边的死喜鹊。 她向水池走去,猛地抬起头。巷子里有只喜鹊在叫!喜鹊的叫声不像是从鸣管里发出的,倒像是从黑不溜秋的喙尖发出来的。那用来啄蚯蚓肉和挖出老鼠内脏的喙尖…… 她去了家门前的小河边摸螺蛳,之后便不见了踪影,一晃都第二年了。打那时起,喜鹊一叫,她的妈妈就对妹妹们说: “喜鹊在叫呢,你们到喜鹊叫的地方看看去。” 每当这时妹妹们总会问: “喜鹊叫的地方怎么了?” “喜鹊老在那儿叫,看看你姐是不是死在那儿了……” 总之,只要喜鹊一叫,不管是在厨房里生火,还是在从酱油缸里舀酱油,妈妈总是对妹妹们说: “你们到喜鹊叫的地方看看去。” 妹妹们都害怕,谁都不敢去喜鹊叫的地方看。妈妈实在催得紧,二妹妹只好说了谎。她没到喜鹊叫的地方看,而是去了一趟红薯地。 “我到喜鹊叫的地方看过了,姐姐不在那儿。” 如果妈妈还活着,她很想问妈妈,为什么您自己不去看,非要让年幼的妹妹们去呢?五年过去了,大女儿依旧音信全无。妈妈带上十几穗玉米棒子,去了烟地对面的算卦的家里。算卦的说,大女儿死在了河对岸。回去后,妈妈每天晚上都在酱缸上摆三碗水,然后跪拜。酱油缸上一碗,大酱缸上一碗,辣椒酱缸上一碗。 大酱缸里没有大酱,是空的。好不容易借来些豆子做了酱曲,都被成天吃不饱饭的妹妹们一点一点掰着吃完了。靠打短工过活的爸爸连家里一天的口粮也没挣回来。妈妈背不下皇国臣民誓词,也领不到粮食。皇国臣民誓词是向日王宣誓忠诚的誓言,只有背过誓词,才能领到粮食。妈妈只能讨来一些榨完豆油后剩下的豆渣饼,给妹妹们充饥。再不就是没日没夜地帮人家踏碓,分到一点儿谷糠,放点儿干菜叶进去一家人煮着吃。喜鹊叫得很吵,她似乎又听到妈妈在说: “……你们到喜鹊叫的地方看看去。” 如果过去,好像真的会看到自己,脚腕被军用腰带绑着,浑身一丝不挂。 军人的眼睛像个脓包。她蹬着腿挣扎,他便解下腰带,把她的脚腕绑了起来。 他看她闭着眼睛,以为她睡着了,就“啪啪”扇了她好几个耳光。她猛地睁开眼,死死地盯住眼前这张脸。军人已经到达兴奋的顶点,表情痛苦地扭曲着。 扑向她身体的时候,所有的军人无一例外,都做出了他们所能做出的最丑陋的表情。 * 剩下的最后一个人会不会是那个人呢?几年前,那个人上过电视,还说,在听到那句话之前怎么也不能死。那句话,就算是神也无法代替她们说。 据说,她一辈子都在等那句话。她总觉得那个人是珺子。女人沉默了一阵之后,突然开始解上衣的纽扣。说,不脱衣服的话不知该怎么开口,一定要让对方看看自己的身体。她连上衣里面的内衣也一块儿脱了,露出肚子正中央那一条像生锈的拉链般的手术瘢痕。 “要是光打胎,我以后还能生孩子。可他们把我的子宫都切除了。我哪知道他们会那么干。我拼了命都想有个孩子,又是去庙里上供,又是求三神婆,还跳过大神儿。” 那年,只有十六岁的珺子怀孕了,肚子一天天大了起来。他们却说:“这丫头年纪还小,脸蛋也漂亮,还有不少用处,把她的子宫割了!” 六十多年前,她去过珺子的老家。她跟珺子同岁,她说自己想珺子想得都要疯了。 庆尚北道漆谷郡枝川面……这是珺子告诉她的老家地址,她一直都记得。果然如珺子所说,沿着一条镰刀似的弯弯的小路,走到路的尽头就是珺子的家。此时,正是黄灿灿的大麦成熟的季节。 珺子妈妈的人中上长着一颗小豆似的痣,让人很容易记住。 “你是?” 她回答说是珺子的朋友。珺子妈妈听了急忙问: “你也去过‘满洲’的制线厂吗?” 见她没回答,珺子妈妈又问: “我家珺子没从‘满洲’回来吗?” “珺子,没回来吗?” “没有啊。你没跟我家珺子一起回来吗?” “我没能跟她一块儿出来……” 不能说开始是一起出来的,中途又分开了,她只好含糊其词。 “为什么没能一块儿回来呢?” “是啊……” “要是一块儿回来了该多好啊。” 珺子妈妈用双手紧紧抓着她的胳膊哭了起来,好像她的胳膊就是自己的女儿。 她想走了,可珺子妈妈非要留她吃饭。老人家去厨房生火,做了新米饭。听说珺子在“满洲”制线厂的伙伴来了,村里的女人纷纷停下手里的农活,都赶了过来。 一个掉了门牙的女人一上来便急切地问道: “我家女儿怎么没回来啊?” “您女儿是谁啊?” “叫己淑,我家己淑也是跟珺子一起去的‘满洲’制线厂。” 她一时语塞。这时,一个穿着黑色劳动裤的女人又抓住她的手问: “我家常淑还好吧?” “常淑?” “就是那个眼睛大大的常淑。” “我家明玉怎么没回来呢?” “不知道……” 伤心的女人们一个个都回去了。这时,珺子妈妈问她: “也就是说,就你自己回来了?” 自己活着回来的罪恶感重重地压着她,嘴里的大麦饭难以下咽。 自己活着回来有罪吗?哪怕那个地方是地狱?" "◆她们见过地狱,最怕的却是被遗忘。 ◆韩国首部以慰安妇受害者证言为蓝本的小说,作者历时2年,研读了300多条受害者证言,以小说之笔结合真实证言,内容详细缜密之程度犹如“纪录片”。 ◆韩文原版在韩国大型网络书店yes24评分高达9.7分,繁体中文版豆瓣评分高达9.5,读者口碑极高!读者评价:蕴含的故事厚度远远超过文本本身! ◆被国际各界高度认可的震撼之作!入围2022年都柏林文学奖长名单;2018年首尔市“年度之书”;2017韩国“世宗图书文化体育观光部”、“韩国文化艺术委员会”优秀好书,2021台湾OPENBOOK 年度好书奖! ◆韩国权威媒体《朝鲜日报》、《中央日报》、《东亚日报》、《韩民族日报》一致推荐阅读。 ◆每一页都是无声的哭诉,每一秒都是那段历史的活证, 每一个字都燃烧着生命的烛光。每个人都能够在最后一个“她”身上,读出千千万万个曾为此牺牲却不曾留下姓名的“她们”的影子。 ◆虽然她们生活在女人“猪狗不如”的时代,但是每次看到那些没有失去人的气度、威严和勇气的受害者,我都会感叹不已。——金息 ◆“第一次阅读这部小说时,我是哭着看完的,每一次审稿都心如刀割。我真想握一握着那些素未谋面的奶奶们的手,告诉她们,我会一直记得你们。”——本书简中版编辑 ◆每年8月14日是世界“慰安妇”纪念日。她们的伤痛不容忘却,她们还在等待一个道歉。"