出版社: 北京大学

原售价: 68.00

折扣价: 42.66

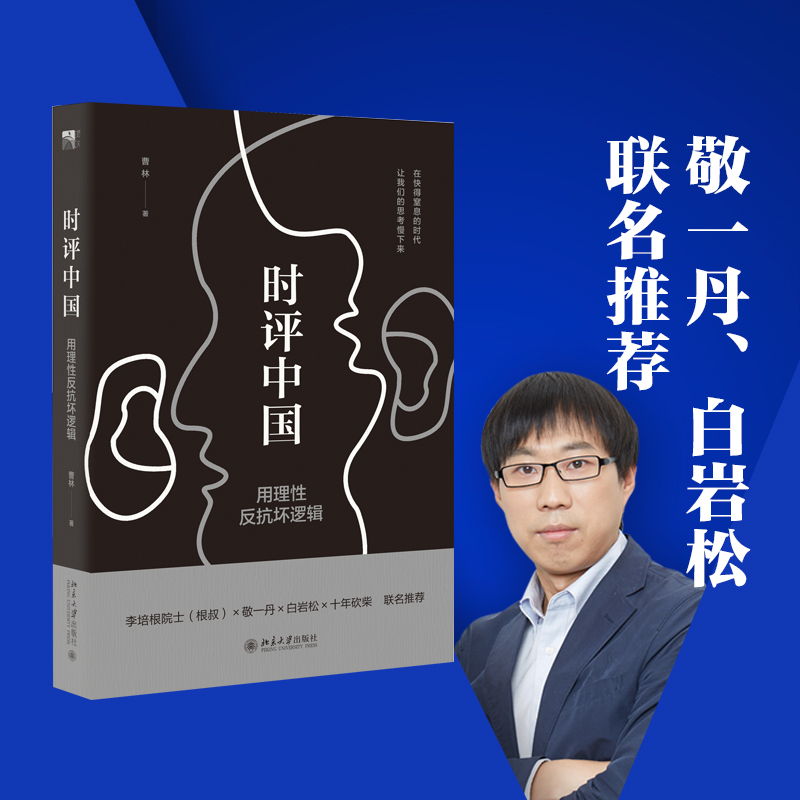

折扣购买: 时评中国(用理性反抗坏逻辑)

ISBN: 9787301264225

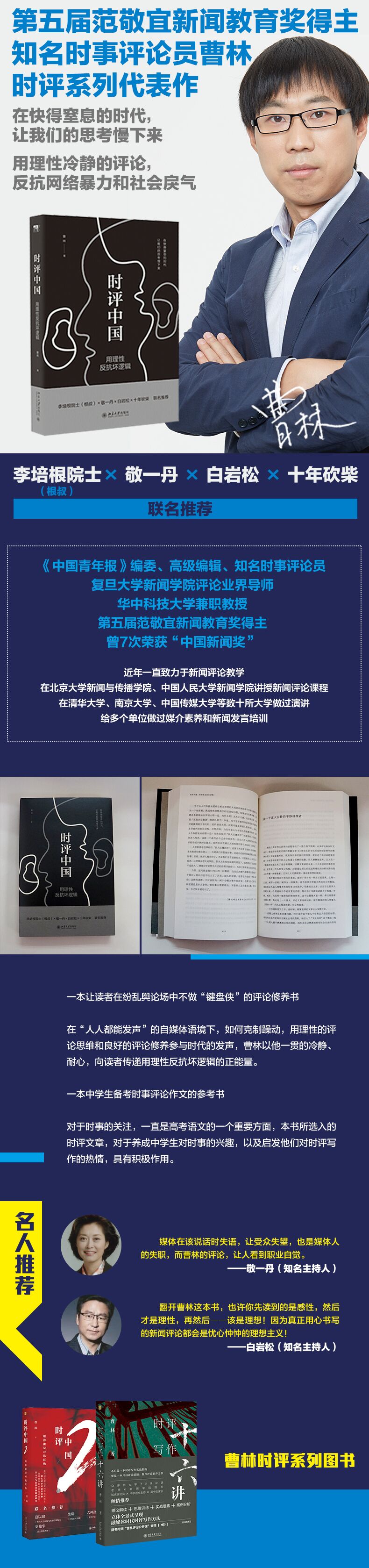

曹林,《中国青年报》编委、社评部主任、首席评论员,江苏扬州人;多次获“中国新闻奖”,著有《时评写作斗讲》《拒绝伪正义》《不与流行为伍》。任多家报纸和电视台特约评论员。近年一直致力于新闻评论教学,在北京大学新闻与传播学院客座讲授新闻评论课程,担任中国人民大学新闻学院硕士研究生业界导师、华中科技大学新闻与信息传播学院兼职教授。此外,在清华大学、南京大学、中国传媒大学等数十所大学做过演讲,并给多个部委和地方政府做过荣介素养和舆论引导的培训,课程很受学员欢迎。

代序:曹林赞 这是一个评论勃兴的时代。 2000年10月,我访问美国各地报社,看到美国报纸大都有评论版。当时中国报纸发表的评论,都是单篇刊登在不同版面上,没有开辟专门的评论版。十年之后,中国报纸也纷纷创办了评论版,说明社会对评论的需求增加了。 现在移动互联网风行,全球信息每天蜂拥而来,人人盯着手机屏幕看得眼睛干涩流泪。面对斑驳杂乱的海量信息,怎样捕捉事件背后的思想意义?媒体评论应运而生,评论人才也脱颖而出,曹林就是颇受瞩目的一位才俊。 评论因立场和视角而异,言人人殊。当下中国,正是转型期矛盾高发季。社会上戾气浓重,暴力事件频发,“文 革”势力抬头,人人火气都很大。这一切,反映在评论特别是互联网评论当中,就是情绪化、污名化、妖魔化。遇到不同意见,不是基于理性、事实和逻辑,心平气和展开讨论,而是“屁股决定脑袋”,主观偏执,意气用事,破口大骂,造谣诬陷,甚至几挥老拳,武力解决。任何了解中国现实的人,都不会觉得我这些话是过甚之词。不要以为只有愤青才诉诸话语暴力,众人眼中“高大上”的学界也不时爆出丑闻。近日,围绕某知名高校主办的《法学评论》今年7月号发表的一篇评论,法学教授、法官、检察官爆发口水大战,连法学院学生也加入战团打得不亦乐乎。本来,法学杂志就某个案件的判决发表不同看法,实属正常,完全可以展开冷静客观的学术讨论。可是,持不同意见的双方言辞激烈,什么“狗鼻子插蒜”“荒谬至极”“流氓”等污言秽语都上了台面,可谓煮鹤焚琴,斯文扫地。凡此种种,无疑导致了社会撕裂。 就此,不少人提出反思:当下中国缺乏的,是理性。 人们从曹林的评论中看到的希望,正是理性。 曹林刚到《中国青年报》报社工作之后写的第一篇影响很大的评论,是《我们看着日本 世界看着我们》。众所周知,在涉日话题中坚持理性,需要强大的内心。 2004年中国举办了亚洲杯足球赛。中日开赛之前,弥漫着一股火 药味的氛围。报社让曹林写一篇评论,引导中国球迷理性观赛,不要在球场上发泄仇恨。 怎么写这篇评论呢?对球迷说教一番“文明观球”,用大道理去做“舆论引导”?曹林觉得这样做说服不了自己,也说服不了别人。他的立意是:我们看着日本,世界看着我们。球迷们应当在更大的视野中,看待自身的行为可能带来的伤害。亚洲杯决赛绝非仅仅两个国家球队的事,全世界的人都可以看到现场直播。我们能够任意糟蹋中国在世界人民心目中的形象吗?我们是东道主,邀请客人来踢球,却在球场上嘘请来的客人,会严重影响中国人的大国国民形象。 因为角度新颖和说理恳切,这篇评论发表后立刻成为热议话题,不少网站都把这篇文章发在头条。一些日本媒体人也看了这篇评论,并表达了对《中国青年报》在中日问题上这份理性的敬意。 理性,是曹林评论生涯的出发点,也是他一以贯之的准绳,更是当下中国社会稀缺的品质。他不但坚持理性,而且有技巧,善于说理。曹林的评论,既洋溢着改革的激情,又蕴含着坚定的理性。这种改革的理性,诚为建设中国新文化所必需。为此,给曹林点个赞。 曹林评论的特点是简洁明快,短小精悍,鞭辟入里。他的文章,渗透着理论底蕴,但是能够鲜活地融进简洁的文字,既没有掉书袋的冗赘,也没有操弄外来语的晦涩。他从来不发空论,而是抓住社会生活中的热点焦点,夹叙夹议,层层剥茧,切中肯綮。不少读者看了曹林的评论,都觉得盘结的经络豁然疏通。 曹林雄心勃勃,不仅写评论,还倾注心血对评论进行学术研究,并执教于几所大学新闻学院,嘉惠新人。多年来,由于各种因素制约,我国新闻评论学的研究缺少经典性成果。曹林在实践和理论两方面都具有实力,但愿他的加入,能够推动新闻评论学研究的长进。 近十年,曹林基本上每天写一篇时评。这样艰苦的劳作,让很多人汗颜。作为一个老评论人,看到年轻一辈成果这样丰硕,欣喜之至。祝愿曹林在写作实践和学术研究两方面,百尺竿头更进一步,写出能够引领时代前进的、更有分量的力作,在学术研究方面取得新的突破。 马立诚 (原《人民日报》评论部主任编辑,凤凰卫视评论员, 政论家,长期从事中国政治与社会改革研究) 《时评中国:用理性反抗坏逻辑》结集了作者近年来在新媒体和传统媒体发表的近150篇时评文章,涵盖时政、新闻伦理、文化批评、反腐等热点和焦点。