出版社: 九州

原售价: 68.00

折扣价: 50.64

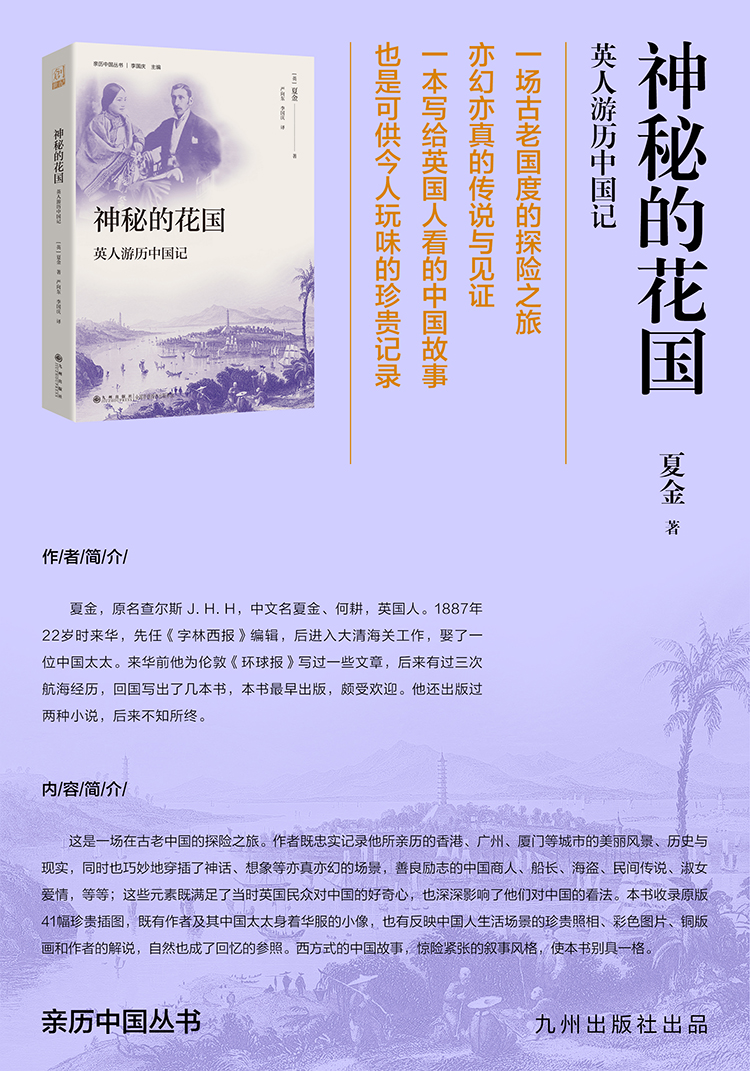

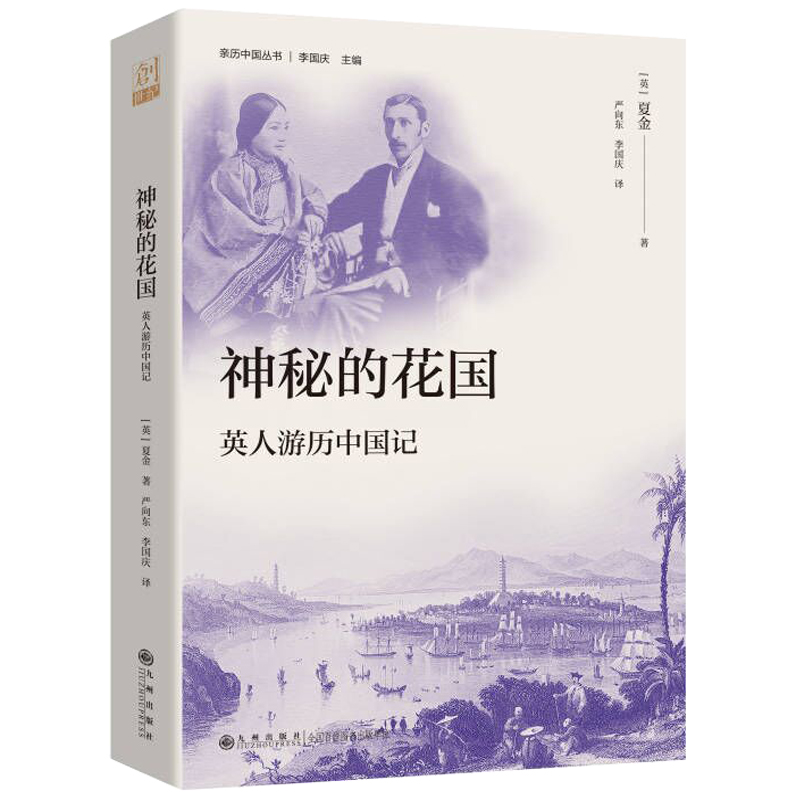

折扣购买: 神秘的花国:英人游历中国记(一场古老国度的探险之旅,亦幻亦真的传说与见证,一本写给英国人看的中国故事,也是可供今人玩味的珍贵记录)

ISBN: 9787522525419

夏金,原名查尔斯 J. H. H,中文名夏金、何耕,英国人。1887年 22岁时来华,先任《字林西报》编辑,后进入大清海关工作,娶了一位中国太太。来华前他为伦敦《环球报》写过一些文章,后来有过三次航海经历,回国写出了几本书,本书最早出版,颇受欢迎。他还出版过两种小说,后来不知所终。 译者简介: 严向东,2003—2013年历任中国国家图书馆国际(港澳台)交流处处长、中国图书馆学会秘书长;2014—2023年历任中国驻尼日利亚、埃塞俄比亚和以色列大使馆文化教育参赞(在尼日利亚期间兼任阿布贾中国文化中心主任),2023年5月荣休。 李国庆,上海人,1982年毕业于北京大学中文系,从事编辑出版工作,点校、翻译了多种图书。近年致力于海外汉籍回流工作,主编有《亲历中国》丛书、《中国研究外文旧籍汇刊》丛书、《遗落在西方的广州记忆》丛书等。

第一章 在上海(节选) 1887 年 5 月,一个阳光明媚的傍晚。我登上一艘整洁的小三桅帆船。这艘船曾在夏季载我从非洲的沙滩海岸出发,安全漂洋过海。这一次它又送我前往新的目的地,驶向友好的“神秘的中华帝国”,通称“天朝大国”。这个国家我早有耳闻,也从历史悠久的马可?波罗的游记中将信将疑地读过;在这里, 一个古老而充满智慧的文明吸引着好奇的旅行家去探索。 我们满帆向前航行,海风从右舷吹来。越靠近低浅的陆地, 江水变得越黄,直到我们不声不响地驶入黄浦江。我们被眼前的景象所惊喜,已经厌倦了沉闷的茫茫大海的双眼顿觉一亮: 泥泞的河岸上,灌木丛丛,大片的绿色植物摇曳着,从我们身旁滑过。透过树丛,我们偶尔瞥见一眼周围的乡村,一望无际却井然有序的菜园和稻田被大片的竹林分割着,舒适的农家小屋掩映其间,屋顶上铺着茅草或是青瓦,朴素而温馨。船靠近一个庞大的炮台时,我们很快发现一个与众不同的小镇。那里有几栋被石灰水刷白的房子,房顶上飘扬着法国的三色旗。我第一次身历这片古老的土地,亲眼看见一个天朝的子民,身着传统服装,精心编织的长发辫光滑油亮,柔软的缨穗几乎拖到地面。对此我一直引以为幸。 然而我并不欣赏他狡黠而冷漠的表情,他的眉毛向上挑着, 眼睛眯眯的很警觉;看到我们敏捷而小巧的帆船,肉嘟嘟的嘴巴似乎无意间流露出一丝不易察觉的讥讽:和他引以为傲的本国粗糙的平底船相比,我们的小船在他看来无疑不占上风。他们那些看上去笨拙的帆船从我们身旁经过,映入眼帘的是高耸的没有横桅索的桅杆 , 俗不可耐的船尾和低低的船头。船头两侧如果没有一个大大的媚眼,这条船就不完整。如果你问一个中国人,为什么会这样,他会自信地告诉你一个俗语:“看不见,活不了 !” 船工是如此相信媚眼的法力,以至于会毫不犹豫地摇着橹在全速前行的蒸汽机船前穿行,以展示他们内心蔑视“番鬼”、自信能避邪的功力。“番鬼”或“洋鬼子”是他们对所有外国人的通称。于是,来自欧洲的船只与当地的船只频繁碰撞,通常是后者结局悲惨。 然而,来到一个新的国家,所见所闻都是新奇、动人而且有趣。我们思如泉涌,浮想联翩,思绪万千,尽管有些应接不暇,我们还是沿着逐渐变宽的河面,经过右前舷浮现出的漂亮的意大利别墅,向上海港快速前进。上海港位于波涛汹涌的黄浦江西岸,深入内陆大约 12 英里,建立在一片被许多河湖分割的冲积平原上,周围也有些低矮的丘陵。 第四章 天朝淑女王素洁(节选) 一天下午,在伊先生的家里,伊夫人向我介绍了一个娇媚的苏州美女,名叫王素洁,是伊夫人的远房亲戚,一个孤女。她母亲刚去世不久,留给她一大笔遗产,大概是 15000 美元。她被托付给姑姑,姑姑就充当起监护人,直到她结婚或者成年。 素洁不仅年轻,而且是少有的漂亮,苏州女子所特有的那种美貌在东方早已声名远扬。如同梦幻中的出水芙蓉,她的肤色白皙,鼻梁笔直小巧,樱桃小口却带有一丝坚定,只有在水灵灵的大眼睛中流露出稚嫩。由于受到良好的教育,她英语流利,如同她的许多同胞一样,聪颖好学,超出她的年纪。 相互认识后,我多次有幸在伊先生家里见到她。她以她独有的聪明迷人的方式陪伴我。她讲的离奇有趣的书本知识和传说使我非常愉快。她把自己所知娓娓道来,令人心驰神往。 毋庸置疑,尽管她是中国的淑女,我却变得离不开她了。同时我的尊重显然也得到了回应。她如此单纯、坦率,根本无法遮掩对我的敬意。她是以自己独有的谦虚态度表达这份情义的。很长一段时间她不与我并肩而坐,而是按照中国的礼仪, 坐在比我的椅子稍后的地方,以便侍奉我。这样一来,交谈的时候我必须转过头去,让我感到很失礼。 在宁静的夏夜,我们曾经手拉手徜徉在花园之中。她的女仆,亦称阿妈,跟随在后,礼貌地保持着距离。我们也曾坐在江边,欣赏着爵士乐队演奏的迷人乐曲,周围“全世界的男人和他们的太太”都出来享受着远处海上漂来的和煦微风。 我永远忘不了那些与令人爱怜的小素洁在夏夜徜徉的情景。那时,我从不自寻烦恼为将来担心,任凭她的故事引导我的思绪随心所欲地造访那些历史上的辉煌。这些故事在她的心目中有着不可思议的魅力。 我是多么清晰地记着她和她的一颦一笑!她的大大的眼睛, 长长的睫毛,快活地眨着眼、闪着光,她对过去的辉煌传统或历史寓言深信不疑,如老谋深算的老狐狸似乎总是在最不可能出现的地方出现,在把自己变成凡人或者喜爱恶作剧的仙灵之前总要大闹一番。 她自己似乎很相信这些可笑的故事。它们都是成百上千年前的事情了。她的祖先知道这些事情,那时的世界也和现在大不相同,人们既和善也驯服。她一边把脑海中珍藏的故事娓娓道来,声情并茂地启发教育我,一边也从这些故事里得到灵感。 平静的东方生活对我而言,似乎是梦境,既短暂放松、又吉祥快乐,远离骚动的、忙碌的西方世界。 我了解中国人时,从不考虑他们的社会等级、家庭背景, 也不持任何偏见或者倾听任何会影响我情感的建议。我一直并将永远把他们作为个体而不是一个民族去热爱。我能深感荣幸地说,这些中国人对我怀有的敬意和信心,使得我能够把他们中的一些人当作我最亲爱也是最可靠的朋友 , 相信他们会无悔地跟随并支持我直到最后一刻。而这种信任,已经不止一次地得到证实是值得的。但是要了解并欣赏这些人,需要你认真地研究他们,正像他们在付出或接受你的友谊时也要反复琢磨你一样。 一天下午,应素洁的要求,我和她一起去看她住在东城门附近的姑姑兼监护人。走进她亲戚那所年久失修的房子,老太太并没有给我们什么好脸色,这让素洁很是沮丧和烦恼。我马上对素洁这位姑姑的人品产生了怀疑,对她也没有好感。看到老太太没有留客的意思,我们匆匆打了退堂鼓。素洁似乎非常沮丧忧虑。我不愿让这可怜的姑娘为着更多不必要的疑虑惊惶, 因此并没有把我脑海里面徘徊不去的不祥预感透露出来。非常奇怪的是,我们当天晚上在素洁家里(那是一栋坐落在南京路上的漂亮宅子,有两个女佣 )再次会面时,她也和我一般情绪低落,这似乎预示着有什么不幸即将发生。她说,两三个令人厌恶的丑女人监视着她的房子。她开始很害怕,但我认为那是她的猜想,花了一段时间帮她消除恐惧,并把这些全部遗忘了。我们俩都想让对方高兴起来,但效果甚微。到了告别的时候, 我们无言以对。痛苦是无法用言语表达的,只有沉默意味深长。 我们就是这样分别的,而且非常可能是生离死别。自此一去经年,我们再也没有见过面。这就是生活啊! 但是我们梦中又再次相见 并且徜徉在寂寞的江边 第十一章 芝罘与大饥荒(节选) 我到达宁海(Ninghai)城已经是傍晚时分,这是我在中国北方看到的最漂亮的城市之一。我从南门进城,路上遇到一些谦卑的老百姓。他们刚刚结束劳作,向家走去。在那些富饶的农田里,他们的前辈曾经辛劳耕作过。一路上,这些老百姓有时会停下来聊聊天,或者买些东西。也有人玩玩游戏,或赢或输掉几枚铜板。大概1000个铜板相当于1元钱。 这是一幅东方社会平静生活的画卷,令我回忆起圣地上田园牧歌般的生活。所有的人似乎都穿着黄褐色衣服。骡子带着的铃铛发出叮叮当当的声音,穷人和富人身着精致的衣装在街上来来回回。铺满青苔的墙俯瞰着儿童,在夜幕降临时,晒得黝黑的渔夫也在往家赶。于是,我感觉也到了该回去的时候了。我离开了这座小镇,沿着悬崖峭壁择路而行。这是一段漫长而昏暗的道路,时常有野兔子飞快地跑过。到家的时候,我已经疲惫不堪,早早上床睡觉,耳边回响着拍岸的涛声。 由于严重的饥荒,1889 年的夏天对山东人民来说令人难忘。全省的土地荒芜了,每十个人中就有一个人饿死。为了让读者感受到这场饥荒造成了多么大的危难,我摘录几段当时的日记: 1889 年6月11日,芝罘。由于黄河发洪水,山东省内的情况令人悲痛。截止到去年年底,由于洪水泛滥,本来就歉收的农业由于严寒更加雪上加霜。接着又遇到史无前例的一场大旱灾,所有的收成损失殆尽,贫困的人们陷入更加悲惨的贫困和饥饿之中。于是,我们的门前每天都有孱弱的流浪者光临。他们搬空了自己家中仅有的家当,掩埋了饿死的小孩,向“危难的边缘”跋涉,最后横尸在我们门前。 1月底,自从洪水以来,青州府(原文 Chin-chin-fu,疑有误)的人民第一次见到一些传教士来参加赈灾。这些传教士发现,这些地区质量非常低劣的粮食的价格都已经上涨一倍;同时,当地官员也不允许拿出任何多余的粮食救济灾民。结果, 我们的传教士尽管每天支出 1000 两银子,竭尽全力,还是没法克服分发粮食所遭遇的困难。 现在,饥荒已经极度恶化,一连数周无雨,内陆地区炎热难耐。我们的传教士一面辛勤地工作,一面减轻人民的苦难;然而,死亡的魔掌没有放过他们,饥饿和疾病夺去了很多人的生命。成千上万的苦难民众苦苦地祈祷着好运,却在我们胸怀无私的基督教义工眼前倒下。这些义工不得不承认,他们无力挽救这些悲惨的灵魂。这要归咎于中国官员的不公、分配到的粮食不够,以及难民不断增加——男女老少都从死亡的边缘蜂拥而来,寻求救济。 根据这些难民的讲述,每天多得几乎难以置信的灾情纷至沓来。据报道和记录,特别是中国人的报道和记录,有些可怜人由于极度饥饿,无论从心理上还是从身体上都无法再忍受饥饿带来的刺痛,选择了人吃人。还有些人,把自己“多余的” 女孩子卖到妓院里胡混几年,给自己挣点买棺材的钱。 一些奇特的中国版画真实地描述了饥荒带来的悲惨境遇,这些版画在山东流传很广(见图)。 陆地上的交通资源十分有限,大部分救灾任务委托给下层地方官员办理。结果,在援助物资被送到目的地之前,许多宝贵的时间和金钱都被无可挽回地浪费了。中国商船“广济(Kwangchi)”号是艘很小的货船,最近往离开芝罘以西 140 英里的利津河(Li-tsin-ho)运送了几次稻谷。那里有一条浅河, 在老黄河三角洲附近进入渤海湾。 在利津河卸下的粮食被运往通向铁门关(Ti-mun-kwan)的河流。铁门关是利津河西南 40 英里的一个小镇。粮食从这里被分发到偏远村庄官员的手里。这些官员自己决定该分发给谁, 并尽量为自己多“榨取”一些好处。这个省的地主按照土地的大小——而不是产量——交纳财产税,地方官员负责征税。然而,负责收税的小官员尽管得到朝廷司库的命令,要他们免征灾区的税金,但并没有执行。因此,本省长官,即道台,兼管辖莱州府、登州府和青州府的大人,昨天下午到灾区实地考察了。他得到了北京的尚方宝剑,可以立刻革去任何他不满意之人的官职。这也许能为无助的人们带来好处,或许还能间接帮助我们辛勤工作的传教士们。 第十三章 梁阿头的屏风(节选) 一进入他的家中,他的所有伪装都留在了门外,我受到了周到的款待,宾至如归。我懒洋洋地靠在铺着缎子的长沙发上, 目不暇接地四处打量着屋内华丽的装饰。这些只有富人才能够享用的摆设,看得出是一个心灵手巧的妇人所为。我的目光缓缓落在一个大型日本屏风上绣着的优雅女人身上。她的头靠在正在开花的果树上,那双有些奇怪的会说话的眼睛似乎正盯着我。 正当我如醉如痴地欣赏这对逼真、深邃而又光彩照人的眼睛时,它们突然间眨了眨,神秘地消失了。让我惊奇的是,屏风上并没有生命的那些图案也变得模糊了。这以后,我一直对这件家具抱有浓厚的兴趣,特别是那上面的人居然能够眨眼。你或许知道,我是个很谨慎的人,告诫自己不要流露出任何惊讶的表情,对那个眼神也不过是瞥上一两眼而已,因为老梁也不知道屏风的奥妙。他相当近视。随着时间的推移,我们成为好朋友。 隆冬季节一个漆黑的夜里,厚厚的白雪盖满了大地,港口没有船只往来。我被远处的枪炮声惊醒,这声音似乎越来越近。然后,我能够听到大声的喊叫和嗵嗵的声响。我猜想这也许是中国人常有的某种“拜神”仪式或者是夜里的游行队伍,于是我躺在床上半梦半醒地听着。 我的院子里枝繁叶茂,唯一的入口需要通过一个门房,那里有个看门人看守;而我的仆役则睡在门房的对面。突然,我听到院门猛地打开,发出吱吱嘎嘎的噪声。房子前门的门闩被打开,走廊里传来一阵脚步声。 我从床上一跃而起,刚披上晨衣就听到有人急促地拍打着我的房门。我问是谁,没有人答应。我打开了房门。 我一生中从没有如此这样吃惊过,而且几乎说不出话来。站在我面前的是位美女,旁边是她的女仆。你一眼就可以看出, 这位美女是纯粹的东方血统,这从她独特的装束就能看出来, 她乌黑的长发很优雅地梳理在耳际,在头后面打成一个发鬏;她身着华丽而暖和的狐皮边的天鹅绒大衣,大衣的袖子是宽大的喇叭口,衣服上还有艺术感极强的刺绣装饰,优雅的裙子下面是双没有缠裹的脚,而不是其他妇女那样的如蹄子般的“金莲”。 她们很快打开阿妈随身带来的包裹,拿出一整套中国男装。那位年轻女人示意我立刻穿上,那位会一点“洋泾浜”英语的女仆告诉我,她的女主人专程来救我。原来,当时冒出了两三千名暴徒——有些是来自驻守周围海防的叛乱者,还有一些是已经杀了很多人的坏人——他们近在咫尺,不出几分钟就会冲进我的房子来杀我。形势刻不容缓。 人声鼎沸,火把的嘈杂声越来越近,局面万分危急。我一边敏捷地穿着用于伪装的衣服,一边不由自主地感叹,这位女子将自己的生命置之度外,在这个漆黑的冬夜跑过来救我的命, 她到底是谁呢?这个问题越来越困扰着我,但我至少知道她出身高贵。 我抓起几份重要文件、我的日记和钱匣子,往口袋里塞进几样值钱的东西后,我告诉她们可以走了。这位年轻女子毫无畏惧的眼睛里闪着光,还眨了眨眼。是的,她也准备好了。她从宽大的袖子里抽出一支笨重的马枪在前面带路。唯一让我们感到一点点安慰的是,这是一个伸手不见五指的漆黑夜晚,寒冷无比。地上的雪很厚,院子的门半开着。看门的人已经不见了,没人看到我们出门。路上喧嚣的声音让人害怕,我们摸着路往前走,好几次几乎就要被看不见的人撞倒。 我每时每刻都觉得我们会和暴徒迎面相撞,因为他们似乎无所不在,叫喊声、枪声从各个方向传来。但是,我们一直跑着,穿过错综复杂的街巷,经过一个低矮的拱门,最终我们进入了梁阿头的家,这是一个非常隐蔽的地方。老人去了上海, 但是她年轻的女儿——那座屏风中的女主人公——勇敢地救了我。她做得非常及时,因为后来我得知,我们离开后不久,暴徒就闯进了我家,把那里搞得天翻地覆。 那些住在相对安全的地方的外国人,他们的家远离我住的城镇,也经历坎坷,可谓九死一生。当时,他们逃到了海关的船上,而暴徒则被道台的部队赶回了内陆,他们于是就在那里大肆破坏。 不久,当地官员发现梁阿头的日子过得不错,于是可耻地对他进行“敲诈”,这是造成他死亡的主要原因,至少,我是这样认为。但是我娶了他的女儿。她人品好,忠诚。梁阿头为我们送上祝福。他走的时候平静而安详,因为他知道,在荣华富贵的这些岁月里,他躲过了这些官员狡猾的诡计;他的女儿阿燕安全、幸福,受到一个朋友的呵护。他们之间的友谊让他可以信任和尊重这个朋友。 我还要说,一直以来的生活证明,她是最好最高贵的妻子,是一位忠诚的伴侣,心甘情愿的贤内助,也是最可信赖的红颜知己。我写这些话的时候她并不知道,只是坐在我身边的摇椅上灵巧的手正在做着精美的刺绣。 就像“梯子上的老钟” 一样,老人一过世,那件屏风就再也没有复活过。但无论如何,我们把它作为一件见证过去时光的古董保存了很多年,直到我们回英国。 第二十八章 香港大瘟疫(节选) 有关香港瘟疫和它带来的灾难,薄伽丘的描述,比我写的任何东西都能给读者以更好更准确的概念。 有一阵子,这种瘟疫被隔离在香港的西端,但是这已经太晚了,英国士兵拉起的警戒线穿越太平山以阻止这种传染病蔓延。由于长时间的干旱,人们也希望借助一场喜雨的来临,使瘟疫完全消失。雨下过了,瘟疫却还阴魂不散。它固执地、默默地、笃定地、致命地从一条街道走向另一条街道,四处出击, 最后占据整个香港,把惊慌失措的老百姓推向绝路。没有船只来香港,所有的贸易都停止了。人人都在等死,死神也降临了。 一只又瘦又可怜的耗子会朝你爬过来。它得了病,踉踉跄跄地摔倒,然后又拖着虚弱的身子爬起来,离开鼠洞,好像是要和你做伴,爬到离你更近了一些,几乎是死在你的脚边。那只可怜的小玩意儿是第一个死亡的先兆——瘟疫肯定已经潜入你的家庭,你几乎无法将它拒之门外。谁会是第一个死去的呢?那是个可怕的问题。然后你们聚集在一起,相互打量,寻找第一个死者的征兆——轻微的头晕和衰弱。 瘟疫逐渐盛行起来的时候,街上冷冷清清,商店关门,门帘放下,很快就能听到服丧痛哭的声音。最后,只有几个紧张而受了惊吓的人跑来跑去,一具尸体被抬出房子。也许是一只脏狗,在排水沟里挑拣着垃圾,遇到另外一只狗正在扭曲着痉挛、抽搐,把头撞向石头、口吐白沫,就突然本能地惊跳退后。那只抽搐的狗在可怕的死亡之痛中狂吠着,吓坏了另外一只狗。它沿着荒芜的街道狂奔,以摆脱街道两旁死神的威胁。 那些有本事离开香港的人在还来得及也还能够离开前,都离开香港回到了家中。仆人们离开了主人,在死神拆散他们与家人之前,匆匆忙忙地与家人团聚。我的两个仆人回到家中都死了。我房子里的几只老鼠跑出来,都死于瘟疫。我立刻把它们埋掉,并采取各种预防措施,不停地烧硫黄和檀香木,用大量的碳酸和石灰消毒。尽管如此,我已经有明显的症状,一个疖子已长了很长时间,我和夫人随时会感染瘟疫。 这是一场在古老中国的探险之旅。作者既忠实记录他所亲历的香港、广州、厦门等城市的美丽风景、历史与现实,同时也巧妙地穿插了神话、想象等亦真亦幻的场景,善良励志的中国商人、船长、海盗、民间传说、淑女爱情,等等;这些元素既满足了当时英国民众对中国的好奇心,也深深影响了他们对中国的看法。本书收录原版41幅珍贵插图,既有作者及其中国太太身着华服的小像,也有反映中国人生活场景的珍贵照相、彩色图片、铜版画和作者的解说,自然也成了回忆的参照。西方式的中国故事,惊险紧张的叙事风格,使本书别具一格。