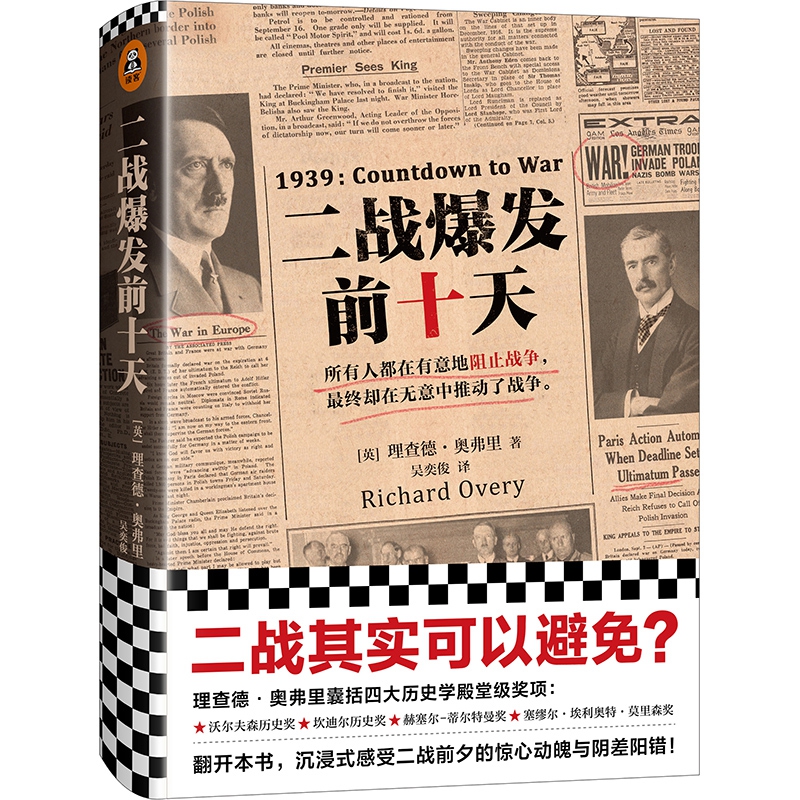

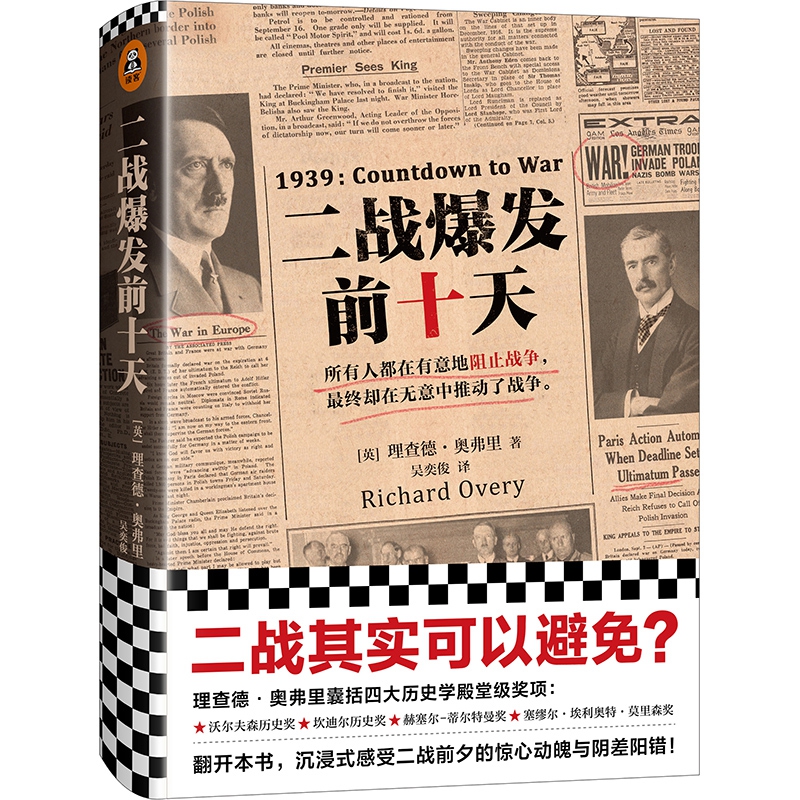

出版社: 海南

原售价: 49.90

折扣价: 30.00

折扣购买: 二战爆发前十天

ISBN: 9787544376372

理查德?奥弗里,Richard Overy 英国当代重要的历史学家之一,不列颠学会会员,欧洲科学与艺术学院院士,BBC历史类节目的顾问。毕业于剑桥大学,先后任教于剑桥大学女王学院、伦敦国王学院和艾克赛特大学。 奥弗里著作等身,尤其是在20世纪战争史方面,已撰写超过25部作品,其中包括《独裁者们》,该书获沃尔夫森奖和赫塞尔-蒂尔特曼历史奖,《轰炸战争:欧洲1939-1945》获得坎迪尔历史奖,还有饱受赞誉的《同盟国为何胜利》,以及《战争之路:二战的起源》、《不列颠之战:传说与现实》、《战争:一百场战役的历史》、《审问:在同盟国手里的纳粹精英》等。同时他还是《泰晤士世界历史地图集》和《牛津二战史》的主编。凭借对军事历史领域的一系列重大贡献,他还获得了美国军事史学会颁发的塞缪尔?埃利奥特?莫里森奖。

二战爆发前十天 第一章序幕:波兰、德国和西方(节选) 1933年,英国小说家赫伯特·乔治·威尔斯出版了《未来世界》一书,该书对未来五十年的世界大事做了预测。他的核心预言是欧洲将在不远的将来爆发一场“终结之战”。他预测的战争爆发的日期是1940年1月,战争的导火索是发生在但泽的一个小事件:一名波兰犹太商人在中央车站被一个年轻的纳粹党人枪杀,原因是后者误将这个波兰人调整坏假牙的奇怪动作当成是在嘲弄第三帝国的一位代表。在威尔斯的故事中,这一事件只不过是一缕将欧洲对抗和猜忌的火药桶点燃的火花,但其结果却是战争在两天之内吞没了整个欧洲。威尔斯认为:“紧张局势已经上升到了这样一种地步,灾难在此时似乎成了一种宽慰,欧洲终于可以放开手脚将自己撕扯得粉身碎骨。” 1939年秋天,与小说中极度相似的事情发生了,在德国占领但泽的三天内,欧洲战争爆发,只比威尔斯所预计的提前了四个月。战争的起因是德国要求归还在一战中被占领的德国城市。1939年9月1日,德国入侵波兰,两天后英法对德宣战,由此演变为世界大战。这场冲突的表面原因掩盖了一个事实:由于一战末建立的国际体系已经走向崩溃,欧洲秩序在1939年时已经处在了一种极度紧张的状态中。1939年9月发生的事件直接引发了第二次世界大战,这场事件背后的原因远比但泽地区的归属之争复杂得多。8月24日,英国首相内维尔·张伯伦告诉下议院,如果这场战争注定要来,那么它一定不是“为了他国一个遥远城市的政治未来而战”,而是为了维护国际法规的基本原则。早在1939年5月23日,在为筹备对波兰开战而召开的一次会议上,阿道夫·希特勒告诉他的军事指挥官,这场战争并不是为了但泽,“对我们来说,重要的是向东扩大生存空间和确保粮食供应安全的问题”。 20世纪30年代欧洲秩序日渐混乱,只有在这样的背景下才能解释战争为何在1939年9月爆发。当时,经济危机爆发,专制独裁崛起,意识形态分化严重,民族主义争斗不休,国际联盟为维护和平所做的努力冰消瓦解,所有这一切交织在一起,才让这场重大的冲突变为可能。虽然波兰独立只是二战爆发的表面原因,但我们也只有在1939年这场决定波兰未来的冲突中,才能找到导致战争的直接因素。最重要的是,波兰毫不妥协,拒绝向其强大的邻国德国做出任何让步,这使战争几乎成为必然。1939年5月,一位英国外交部的官员写道:“波兰是欧洲唯一能够并愿意拼命抵抗德国侵略的国家。” 第六章 总结:战争为何会爆发(节选) 后人对1939年战争宏观框架的解释中暗含着一种战争的必然性,这种必然性使这起大事件的最后几天发生的事显得没那么重要了,但事实并非如此。最后的危机并不是事先预定好的,与1914年一样,主要的参与者们凭借偏颇的信息、模糊的情报和盲目的信念争辩、操纵、安排和计算。在这次危机中,他们并非不可能采取与后来不同的决定,因为加剧的紧张局势本身就能产生一些意外因素,例如希特勒决定在8月25日取消入侵的决定;波兰愿意谈判;邦内和达拉第间复杂的龃龉。这些都是明证。从克里米亚战争到入侵伊拉克,所有加剧的国际危机都在敌对行动开始之前,产生过短时间不稳定的政治互动和不可预测的情况。战争爆发前的最后十天是高风险对抗的一个典型例子。 每位主要参与者不得不面对的第一个因素是,迅速变化的事件压倒了那些必须面对它们的人,在这种情况下,这些参与者身心都越来越疲惫。施佩尔认为,希特勒在8月的最后几天“处于一种不寻常的紧张状态”,给人的印象是他“因劳累过度”而筋疲力尽。戈培尔每天都在日记中抱怨睡得太晚:“8月23日晚睡,早起”;两天后,“很晚了,累死了, 只睡了几个小时”;8月26日,“凌晨3点钟还在办公室…… 睡了几个小时”。在伦敦,卡多根在每天早晨回家后写下了这些非常相似的内容:8月30日,“累疯了”;第二天晚上,“东西记不全,断断续续的,太累了”。8月27日, 内维尔·张伯伦在写给他妹妹艾达的一封信中说明了他的心态,其内容反映了所有主要参与者都在持续承受的紧张与煎熬: 咻!这周真难熬!再这样过一两个星期,我一定会折寿几年。无论这是一场心理战,还是一场真正战争的初级阶段,度过这段时间都需要非常坚强的意志力,才能保持自己的理智和勇气。我感觉自己就像开着一辆笨重的大巴车,在悬崖峭壁旁的一条又狭窄又弯曲的道路上驾驶。你几乎不敢低头看,看一眼就得头晕眼花。 在战前最后几天里,许多人都从张伯伦的脸上看到了压力。张伯伦恨不得什么事都亲力亲为,这可能是他后来七十岁就去世的重要原因。8月30日,参谋长要求他安排会议讨论开战的计划时,张伯伦在笔记上写道:“现在很难提前确定任命。”在这样的情况下,他控制事件的能力日益衰减。由于长期高强度工作和睡眠不足,他变得精神紧张、身体虚弱, “分身乏术”的感觉让人很难跳出眼前危机去思考,或者全方位考虑所有可能的严重后果。 危机的境况缩小了人的视野,让人的思维受限,而激发了越来越多的非理性。于是人们不得不在这样欠考虑的思维框架中做出短视的决定,不得不放弃全局观、放弃考虑导致对抗的长远原因。在德国人看来,这场危机的逻辑框架是,波兰人犯了德国宣称的越境罪行,希特勒决心惩罚他们,且他坚信西方会退缩。从这个角度来分析情报信息的每一块碎片,包括德国情报部门拦截的伦敦和巴黎的电话和密电,这些没有让他们动摇,反而是帮助他们坚定了之前的信念。在伦敦和巴黎,人们固执地认为,保持坚定就能对敌人起到威慑作用,这又让人们重点关注关于德国的每一条情报和消息,希望能够在其所用的辞藻中找到希特勒可能退让的蛛丝马迹。在最后几天里,很少有人质疑这种期望的不合理之处。在英国外交部,理查德·巴特勒在战争前夕发现,摆脱危机其实没有别的方法,他写道,要么“希特勒把他动员好的军队和全面战争的结果强加在波兰人身上”,要么“放弃摧毁波兰人的愿望,收起自己的骄傲,把军队撤回国”。经过客观冷静的分析,第二个选择现在看起来很棒,而这正是战前伦敦和巴黎希望达到的目标。 双方狭隘的思维中都包含着他们各自坚守的道德世界。希特勒和他的高级幕僚都肯定地说服了自己:不论实际的战争有多残酷,德国进攻波兰的战争在道德方面完全是合理的。波兰“暴行”的每一步都证明,德国要不惜一切代价集中精力解决波兰问题,而不是把它放在一个更理性的框架内,应对可能的妥协或评估轻率行动可能带来的结果。英国和法国则在他们的荣誉观念中找到了具有直接意义的理由:不惜一切代价履行对波兰的承诺,让国家免于遭受耻辱。虽然对20世纪30年代的欧洲外交而言,这些似乎是过于老套的道德承诺,但它们在危机的最后几天反复被提及,尤其是在入侵波兰和宣战的过渡期间反复出现。这一保证的简单性让它可以贯穿于所有发动战争的理由和各种论点之中,并将民主国家的道德观缩小为一个简单的词。9月2日晚,阿瑟·格林伍德在演讲结束时犹豫了一下,他在寻找一个能概括眼下危机最核心内涵的词汇,这时,一名激进的质问者大声喊道:“荣誉!”格林伍德继续说:“(就是这个词!)让我最后完成我的演讲,我想表达的是,(德国)危害了我们国家荣誉的根基。”在法国,保罗·雷诺在回忆录中记录了宣战前他与邦内的争论。“在这一刻,”他写道,“‘人必须选择荣誉,而不是耻辱’,因为耻辱之路会让法国被孤立、遭人诟病,会被与英国阵营隔绝开来,还会被德国迅速打得一败涂地。”结果,1940年,荣誉产生了与耻辱相同的结果。 在危机期间寻求令人信服的、临时的道德主张并不能使战争完全不可避免,却能使战争难以避免。在和平最后的日子里,意志之战主要在两个完全对立的主角——希特勒和张伯伦之间展开,他们的意志对决在一种特殊的维度中进行,这种维度在很大程度上独立于两国军事、经济和政治事件所构成的长期历史,而这些历史事件才是让两国陷入对抗的必然原因。相比这些必然、深远的原因,希特勒和张伯伦两人当时做出的最终决定更直接地影响了后来的历史。然而,一旦做了最终决定,狭隘的框架就会让位于对可能性的更全面的评估。希特勒再次相信,一旦波兰战败,并被德国和苏联瓜分,英国和法国就不会真的与自己对抗了,因为他们必须正式认清他们的战争目标是否只是为了国家荣誉。1939年9月底,意大利驻巴黎大使拜访了即将退休的英国大使埃里克·菲普斯爵士,问他西方国家现在会怎么做。菲普斯告诉他,即使要花三年时间才能赢得胜利,他们也会坚持下去。意大利人对这一回应感到惊讶。菲普斯用自己的话消除了对方的困惑:“我们可能会奋战多年,牺牲数百万英国人和法国人,甚至最终不会胜利。我们深知,其实我们无法重建为之参战、为之提供援助的这个国家,因为‘俄国熊’将牢牢地控制着波兰的一部分领土,我们永远都无法将它驱逐出去。”至于“荣誉”,只不过是说辞。1939年真实发生的战争其实并不是为了将波兰从德国血腥的占领中拯救出来,相反,只是为了将英国和法国从世界分崩离析的危险中解救出来。 ◆所有人都在有意地阻止战争,却在无意中推动了战争! ◆二战其实可以避免?看各国领导人如何错失规避二战的最后时机! ◆理查德·奥弗里囊括四大历史学殿堂级奖项:沃尔夫森历史奖、坎迪尔奖、赫塞尔-蒂尔特曼奖、塞缪尔·埃利奥特·莫里森奖。 ◆沉浸式感受二战前夕的惊心动魄与阴差阳错! ◆这本异常清醒、简洁而有说服力的作品,讲述了从《苏德条约》的签订到英法向德国宣战十天内极富戏剧性的战前时光。——《华盛顿邮报》 ◆奥弗里称得上研究二战伟大的历史学家。——《星期日泰晤士报》 ◆为什么希特勒会放弃原定在1939年8月26日对波兰的进攻?为什么德国与西方的和解机会一度掌握在一个瑞典商人之手? ◆为什么英国给德国下的战前通牒没有规定答复日期?为什么闪击波兰两天以后,英法才迟迟对德宣战?