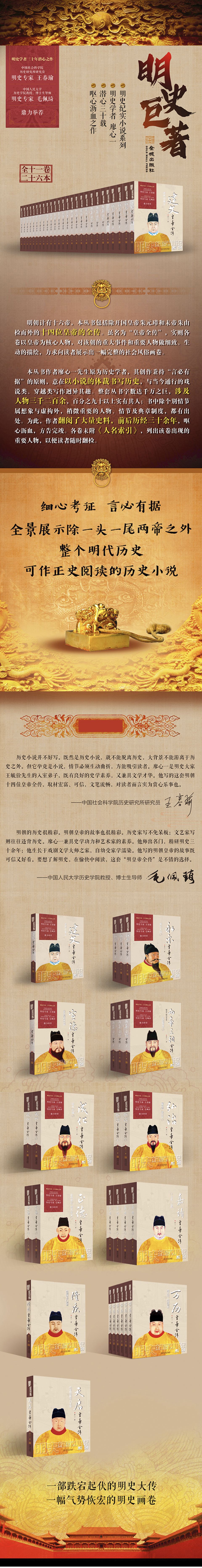

出版社: 金城

原售价: 488.00

折扣价: 302.60

折扣购买: 万历皇帝全传:全六册

ISBN: 9787515523583

廖心一,1946年生。1977年考入北京师范大学历史系。1979年考入中国社会科学院研究生院历史系,师从王毓铨先生学习明史。曾担任《中国历史大辞典·明史分册》和《中国通史·明史分卷》(白寿彝主编)编委;有《明朝文职的升迁》《明朝的宦官制度》《明朝的宗藩制度》等文章发表;曾为中国青年出版社出版的《中国通史小丛书》撰写《明朝》册;专著《正德皇帝全传》1998年由现代出版社出版。1988年移居香港,此后近三十年的时间,一直致力于以皇帝为中心的明史纪实小说系列的创作,在写作过程中,秉承一贯的理念:言必有据和全景描写。

第一章 隆庆六年六月初十日,即大行皇帝宾天后的第十四日,新天子的登极大典,在皇极殿举行如仪。 所谓如仪,是对极粗心的官员而言;或是对眼力极不好,因而看不清殿中情形的官员而言;或是对站列在极远处,因而看不到殿中情形的官员而言。对绝大多数官员来说,不仅看出整个典礼举行的过程并不如仪;而且,都想从别人嘴里讨个说法。 今天这样的场合,在殿内外不宜出声;想问话的官员静静地退出各自的班位。 在皇极殿外的平台不宜出声,他们静静地行下丹墀;在皇极殿区域内不宜出声,他们静静地行出皇极门。而一出皇极门,队形即乱。员外郎、主事们,盯住本司的司官;御史们盯住各道的掌道御史;给事中们盯住本科掌科都给事中;司、寺的属官们盯住本衙门的堂官。所有的官员无非是想听听上官怎说。郎中们不想说,或不敢说,又盯住本部的尚书、侍郎;道长们不想说,或不敢说,又盯住掌院都御史、副都御史;司、寺的堂官们不想说,或不敢说,又盯住各部的尚书、侍郎,或盯住掌院都御史、副都御史。尚书、侍郎们,掌院都御史、副都御史们,以及六科掌科都给谏,不想说,或不敢说,又盯住阁老们;并引得郎中、员外郎、主事们,御史们,给事中们,司、寺的堂官、属官们,都盯住阁老们。 阁老们能感受到众人的期待,但他们谁也没开口。首辅高拱若有所思,步履比平日缓慢,走在最后面;次辅张居正若无其事,步履比平日快捷,走在最前面;三辅高仪走在二人之间。快走几步,他会赶上张居正;慢走几步,他会把高拱等上来。所以,他走得不快也不慢。这可能是一种很无奈的选择。 从三位阁臣的神态,众人应该有所领悟。 第二章 三名阁臣去的方向是内阁值房,往同一方向去的官员越来越少。 在摆脱喧闹和众人的注视之后,高仪首先想要说话。他选择的是放慢脚步。等高拱赶上来后,他说:“天道真乃六十年一周呀!” “子象兄因何而感慨?”高拱明知故问。 “肃卿兄不感慨吗?”高仪反问。 高仪先和高拱说话,并非因为高拱是首辅,而是因为他二人都是嘉靖二十年进士。 “我亦感慨;不过,我先要推算,何谓天道六十年一周,”高拱说。这不难推算,他很快计算出来,“今年为壬申年,前一个壬申年为正德七年。子象兄是说,今之事与正德七年的事相类似?” “所谓六十年,是个笼统的数目;相类似之事,不一定正好相隔六十年。”高仪说。 “那么,相隔之期是多于六十年,抑或少于六十年?”高拱问。 “应该多于六十年。”高仪说。 “子象兄说的相类似之事,出在正德七年之前喽?”高拱问。 “是,”高仪应道,又说,“不过,只是略多于六十年。事出在正德年间,是不错的;确切地说,是出在正德初年。” “如此,则我知子象兄说的是何事。”高拱道。 “肃卿兄说说看,”高仪道。他相信他们的想法是一样的;但这个话题,他想由高拱起头,而不是由自己起头。 高拱也相信他们的想法是一样的;并且确信,这个话题由他起头是理所应当的。 他信口言道:“正德初年,权阉刘瑾擅政,人皆曰有两个皇帝:一个朱皇帝,一个刘皇帝;一个坐皇帝,一个立皇帝。今日大典,天子端坐宝座,冯某立于宝座之侧,无意退下,见者无不愕然。难怪子象兄会说天道六十年一周!”说到这里,见高仪微微摇头,他问:“怎么,我说的不对?” “肃卿兄所言,不全对。”高仪道。 “是说得太过,还是说得不全?”高拱问。 “两层意思都有吧。”高仪道。 “这倒要听听子象兄的高论。”高拱说着,揖了揖。 “肃卿兄所言今之司礼与昔之司礼,固有相类似之处;我却以为,今之内阁与昔之内阁,更有相类似之处。”高仪说。 “子象兄所言内阁相类似,指的何事?”高拱问。 “彼时内阁三臣,今时内阁亦三臣。”高仪说。 “许多时候,内阁都是三臣,譬如三杨在阁之日。以此而言相类似,恐怕有些牵强。”高拱说。 “还有乡贯呢?”高仪道,“以乡贯而言相类似,也牵强吗?” “乡贯?让我想想!”高拱略加思索,找到答案,“昔之首辅刘文靖公,豫人也,今之首辅高某,亦豫人;昔之次辅李文正公,楚人也,今之次辅张叔大先生,亦楚人;昔之三辅谢文正公,浙人也,今之三辅子象兄,亦浙人。子象兄,可是此意?” 高仪点点头,没有答话。 “说到这一层,有点儿意思,”高拱道,并掰着手指说,“其一,阁臣皆三人;其二,相对应的阁臣乡贯同;其三——”他顿了顿,问道,“子象兄, 还有其三吗?” “没有。”高仪回答。 “没有?不会吧!”高拱道。 “肃卿兄说有,又是何事?”高仪的态度表明,他把今之内阁与正德初的内阁比较,是有其三的,只是他自己不愿说。 高拱则全无顾忌。他说:“正德初内阁三公,首辅、三辅力陈当亟逐刘瑾等,独次辅与权阉交结,暗通消息,致令刘、谢二公反被罢免,朝廷纲纪荡然无存。” “此者相类似否?”高仪问。 “二人交结状,子象兄是听得不够多,还是见得不够多?抑或,子象兄亦有意与司礼深交?”高拱以问作答。 “肃卿兄难道断定我有此心?”高仪也以问作答。 “我知子象兄绝无此心,”高拱道,他这次不仅从正面回答,还进一步说,“其实,此事以今比昔,不仅相类似,而且过之。” “肃卿兄是说,李文正公屈附权阉,实出于无奈,且非为一己之私。”高仪问。 “是。”高拱应道。 “我看,不仅相类似,而且过之的,还有一事。”高仪说。 “子象兄是说,武庙与今上皆以幼冲登极;然武庙登极时,年一十有五,而今上登极,仅十龄?”高拱问。 “是。”高仪应道。 “子象兄有没想过,不仅相类似,而且过之的,应该还有一事?”高拱又问。 “还有一事?肃卿兄特别提到次辅,却没特别提到首辅,是不是——”高仪拖了个长音,把后面的话留给高拱说。 “没特别提到首辅,以及三辅。”高拱补充一句。 “肃卿兄以为,今之首辅,以及三辅,何事应过之?”高仪问。 “论品德,论学识,论事业,我等未必比得过前人,也无须与前人比;但有两个字,你我不应逊于前人。”高拱说。 “肃卿兄说的是哪两个字?”高仪问。 “警觉,”高拱道,“武庙于弘治十八年五月登极,延至正德元年十月,首辅、三辅始倡言阉党乱政,请天子诛之。一年半的时间,足以使阉党坐大,危及社稷。此可为前鉴。” “肃卿兄之意,弥患须早?”高仪问。 “子象兄意下如何?”高拱反问。 “我自是唯肃卿兄马首是瞻。不过——”高仪欲言又止。 “子象兄担心除恶不成,反受其害吗?”高拱激他。 “既言除恶,焉得顾及自身安危!我是在想,次辅难道真看不出内臣秉政的危害,真甘心与权阉为伍?”高仪道。 “子象兄之意,还要拉一拉他?”高拱问。 “以叔大先生的干练,若能站到肃卿兄这边,而不站到冯司礼那边,你我担心的局面,或不会出现。”高仪说。 “说的是!”高拱点点头,说道,“是该和他通个气。免得他日后责怪我等不教而诛。”(正德初三阁臣为刘健、李东阳、谢迁。正德初年朝廷变故,详见《正德皇帝全传》第一部。) ▼明史学者廖心一潜心三十载,呕心沥血之作 ▼明史巨制,全套共十一卷,二十六本 ▼明史纪实小说系列字数达千万之巨,涉及人物三千二百余 ▼全景展示除一头一尾两帝之外的整个明代历史 ▼作者翻阅大量史料,细心考证、言必有据 ▼以小说的体裁书写历史;可作正史阅读的历史小说 ▼中国社会科学院历史所研究员、明史专家王春瑜, 中国人民大学教授、博士生导师、明史专家毛佩琦 鼎力举荐