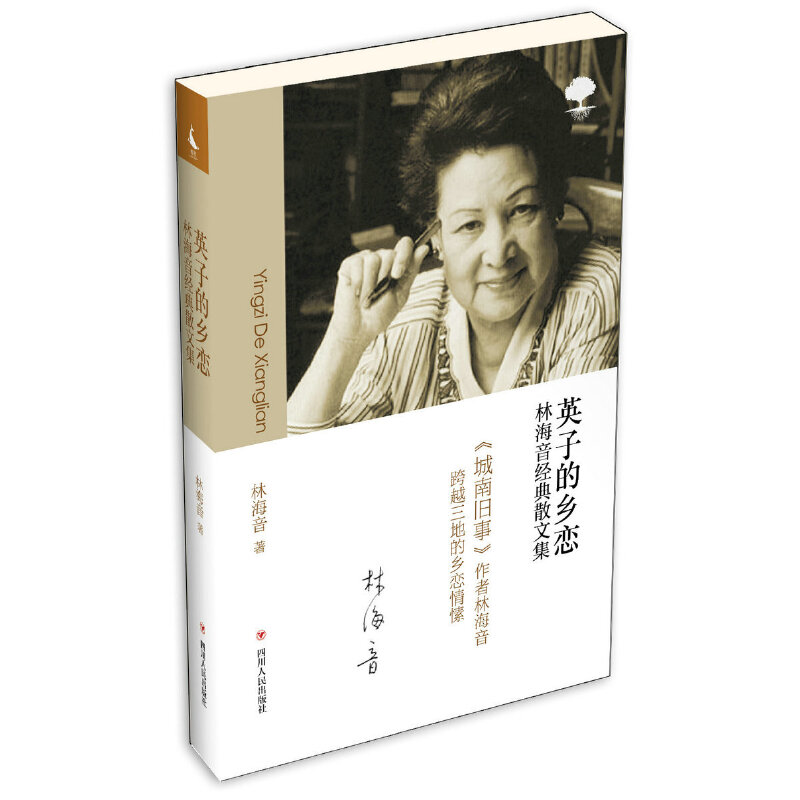

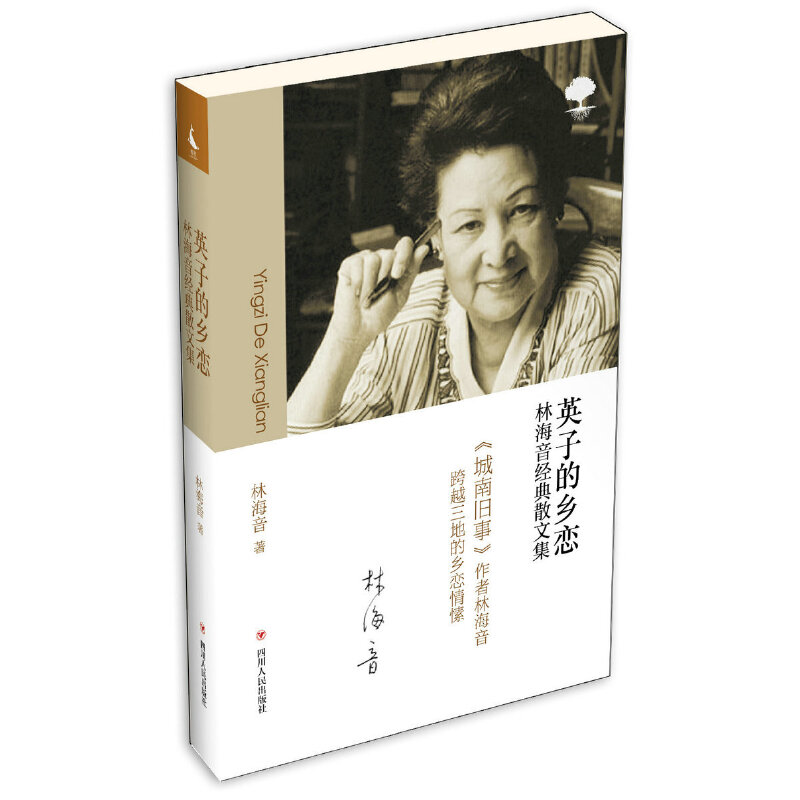

出版社: 四川人民

原售价: 39.80

折扣价: 23.50

折扣购买: 英子的乡恋(林海音经典散文集)

ISBN: 9787220100369

林海音(1918-2001年),台湾著名作家。曾担任“世界日报”实习记者,主持《联合报》副刊10年。一生创作了多篇长篇小说和短篇小说集,销量十分可观。其中小说《城南旧事》最为著名。她所创立的纯文学出版社堪称中国第一个文学专业出版社,曾出版了许多脍炙人口的好书。林海音积极推荐台湾作家的作品,为两岸文学交流的做出突出贡献,其文学成就也获得中国大陆文学界的重视,北京中国现代文学馆曾于1997年以及2000年举办“林海音作品研讨会”。 林海音的创作是丰富的。她已出版了18本书。散文集《窗》[与何凡(夏承楹)合作]、《两地》《作客美国》《芸窗夜读》《剪影话文坛》《一家之主》《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》,短篇小说集《烛心》《婚姻的故事》《城南旧事》《绿藻与咸蛋》,长篇小说《春风》《晓云》《孟珠的旅程》,广播剧集《薇薇的周记》,另外有《林海音自选集》《林海音童话集》,编选《中国近代作家与作品》。此外,还有许多文学评论、散文等,散见于台湾报刊。

虎坊桥 常常想起虎坊大街上的那个老乞丐, 也常想总有一天把他写进我的小说里。他很脏、很胖 。脏,是当然的,可是胖子做了乞丐,却是在他以前 和以后,我都没有见过的事;觉得和他的身份很不衬 ,所以才有了不可磨灭的印象吧!常在冬天的早上看 见他,穿着空心大棉袄坐在我家的门前,晒着早晨的 太阳在拿虱子。他的唾沫比我们多一样用处,就是食 指放在舌头上舔一舔,沾了唾沫然后再去粘身上的虱 子,把虱子夹在两个大拇指的指甲盖儿上挤一下,“ 嗒”的一声,虱子被挤破了。然后再沾唾沫,再拿虱 子。听说虱子都长了尾巴了,好不恶心! 他的身 旁放着一个没有盖子的砂锅,盛着乞讨来的残羹冷饭 。不,饭是放在另一个地方,他还有一个黑脏油亮的 帆布口袋,干的东西像饭、馒头、饺子皮什么的,都 装进口袋里。他抱着一砂锅的剩汤水,仰起头来连扒 带喝的,就全吃下了肚。我每看见他在吃东西,就往 家里跑,我实在想呕吐了。 对了,他还有一个口 袋。那里面装的是什么?是白花花的大洋钱!他拿好 了虱子,吃饱了剩饭,抱着砂锅要走了,一站起身来 ,破棉裤腰里系着的这个口袋,往下一坠,洋钱在里 面打滚儿的声音叮当响。我好奇怪,拉着宋妈的衣襟 ,指着那发响的口袋问: “宋妈,他还有好多洋 钱,哪儿来的?” “哼,你以为是偷来的、抢来 的吗?人家自个儿攒的。” “自个儿攒的?你说 过,要饭的人当初都是有钱的多,好吃懒做才把家当 花光了,只好要饭吃。” “是呀!可是要了饭就 知道学好了,知道攒钱啦!”宋妈摆出凡事皆懂的样 子回答我。 “既然是学好,为什么他不肯洗脸洗 澡,拿大洋钱去做套新棉袄穿哪?” 宋妈没回答 我,我还要问: “他也还是不肯做事呀?” “你没听说吗?要了三年饭,给皇上都不当。” 他虽然不肯做皇上,我想起来了,他倒也在那出大殡 的行列里打执事赚钱呢!烂棉袄上面套着白丧褂子, 从丧家走到墓地,不知道有多少里路,他又胖又老, 还举着旗呀伞呀的。而且,最要紧的是他腰里还挂着 一袋子洋钱哪!这一身披挂,走那么远的路,是多么 的吃力呢!这就是他荡光了家产又从头学好的缘故吗 ?我不懂,便要发问,大人们好像也不能答复得使我 满意,我就要在心里琢磨了。 家住在虎坊桥,这 是一条多姿多彩的大街,每天从早到晚所看见的事事 物物,使我常常琢磨的人物和事情可太多了。我的心 灵,在那小小的年纪里,便充满了对人世间现实生活 的怀疑、同情、不平、感慨、兴趣……种种的情绪。 如果说我后来在写作上有怎样的方向时,说不定 是幼年在虎坊桥居住的几年,给了我最初的对现实人 生的观察和体验吧! 没有一条街包含了人生世相 的这么多方面。我幼年居住在虎坊桥的几年,是正值 北伐前后的年代。有一天下午,照例地,我们姊弟们 洗了澡换了干净的衣服,便跟着宋妈在大门口看热闹 了。这时来了两个日本人,一个人拿着照相匣子,另 一个拿着两面小旗,是青天白日旗。红黄蓝白黑五色 旗刚刚成了过去。小日本儿会说日本式中国话,拿旗 子的走过来笑眯眯地对我说: “小妹妹的照相的 好不好?” 我不知道这是怎么一回事,和妹妹直 向后退缩。他又说: “没有关系,照了相的我要 大大的送给你的。”然后他看着我家的门牌号数,嘴 里念念有词。 我看看宋妈,宋妈说话了: “ 您这二位先生是——?” “噢,我们的是日本的 报馆的,没有关系,我们大大的照了相。” 大概 看那两个人没有恶意的样子,宋妈便对我和妹妹说: “要给你们照就照吧!” 于是我和妹妹每人手上 举着一面青天白日旗,站在门前照了一张相,当时也 不知道究竟是为什么要这样照。等到爸爸回家时告诉 了他,他不但没有生气,反而玩笑着说: “不好 啰,让人照了相寄到日本去,不定是做什么用哪,怎 么办?” 爸爸虽然玩笑着说,我的心里却是很害 怕,担忧着。直到有一天,爸爸拿回来一本画报,里 面全是日本字,翻开来有一页里面,我和妹妹举着旗 子的照片,赫然在焉!爸爸讲给我们听,那上面说, 中国街头的儿童都举着他们的新旗子。这是一本日本 人印行的记我国北伐成功经过的画册。 对于北伐 这件事,小小年纪的我,本是什么也不懂的,但是就 因为住在虎坊桥这个地方,竟也无意中在脑子里印下 了时代不同的感觉。北伐成功的前夕,好像曾有那么 一阵紧张的日子,黄昏的虎坊桥大街上,忽然骚动起 来了,听说在逮学生。而好客的爸爸,也常把家里多 余的房子借给年轻的学生住,像“德先叔叔”(《城 南旧事》小说里的人物)什么的,一定和那个将要迎 接来的新时代有什么关系,他为了风声的关系,便在 我家有了时隐时现的情形。 虎坊桥在北京政府时 期,是一条通往最繁华区的街道,无论到前门,到城 南游艺园,到八大胡同,到天桥……都要经过这里。 因此,很晚很晚,这里也还是不断车马行人。早上它 也热闹,尤其到了要“出红差”的日子,老早,街上 就拥着各处来看“热闹”的人。“出红差”就是要把 犯人押到天桥那一带去枪毙,枪毙人怎么能叫作看热 闹呢?但是那时人们确是把这件事当作“热闹”来看 的。他们跟在载犯人的车后面,和车上的犯人互相呼 应地叫喊着,不像是要去送死,却像是一群朋友欢送 的行列。他们没有悲悯这个将死的壮汉,反而是犯人 喊一声:“过了十八年又是一条好汉!”群众就跟着 喊一声:“好!”就像是舞台上的演员唱一句,下面 喊一声“好”一样。每逢早上街上拥来了人群,我们 就知道有什么事了,好奇的心理也鼓动着我,躲在门 洞的石墩上张望着。碰到这时候,母亲要极力不使我 们去看这种“热闹”,但是一年到头常常有,无论如 何,我是看过不少了,心里也存下了许多对人与人之 间的疑问:为什么临死的人了,还能喊那些话?为什 么大家要给他喊“好”?人群中有他的亲友吗?他们 也喊“好”吗? 同样的情形,大的出丧,这里也 几乎是必经的街道,因为有钱有势的人家死了人要出 大殡,是所谓“死后哀荣”吧,所以必须选择一些大 街来绕行,做一次最后的煊赫!沿街的商店有的在马 路沿摆上了祭桌,披麻戴孝的孝子步行到这里,叩个 头道个谢,便使这家商店感到无上的光荣似的。而看 出大殡的群众,并无哀悼的意思,也是抱着看热闹的 心情,流露出对死后有这样哀荣,有无限羡慕的意思 。而在那长长数里的行列中,有时会看见那胖子老乞 丐的。他默默地走着,面部没有表情,他的心中有没 有在想些什么?如果他在年轻时不荡尽了那些家产, 他死后何尝不可以有这份哀荣,他会不会这么想? 欺骗的玩意儿,我也在这条街上看到了。穿着蓝布 大褂的那个瘦高个子,是卖假当票的。因为常常停留 在我家的门前,便和宋妈很熟,并不避讳他是干什么 的。宋妈真奇怪,眼看着他在欺骗那些乡下人,她也 不当回事,好像是在看一场游戏似的。当有一天我知 道他是怎么回事时,便忍不住了,我绷着脸瞪着眼, 手叉着腰,气势汹汹地站在门口。卖假当票的竟说: “大小姐,我们讲生意的时候,您可别说什么呀 !” “不可以!”我气到极点,发出了不平之鸣 ,“欺骗人是不可以的!” 我的不平的性格,好 像一直到今天都还一样的存在着。其实,对所谓是非 的看法,从前和现在,我也不尽相同。总之是人生世 相看多了,总不会不无所感。 也有最美丽的事情 在虎坊桥,那便是春天的花事。常常我放学回来了, 爸爸在买花,整担的花挑到院子里来,爸爸在和卖花 的讲价钱,爸爸原来只是要买一盆麦冬草或文竹什么 的,结果一担子花都留下了。卖花的拿了钱并不掉头 走,他会留下来帮着爸爸往花池或花盆里种植,也一 面和爸爸谈着花的故事。我受了勤勉的爸爸的影响, 也帮着搬盆移土和浇水。 我早晨起来,喜欢看墙 根下紫色的喇叭花展开了她的容颜,还有一排向日葵 跟着日头转,黄昏的花池里,玉簪花清幽地排在那里 ,等着你去摘取。 虎坊桥的童年生活是丰富的, 大黑门里的这个小女孩是喜欢思索的,许是这些,无 形中导致了她走上以写作为快乐的路吧! 1961年 7月 P3-8