出版社: 上海人民

原售价: 59.00

折扣价: 43.96

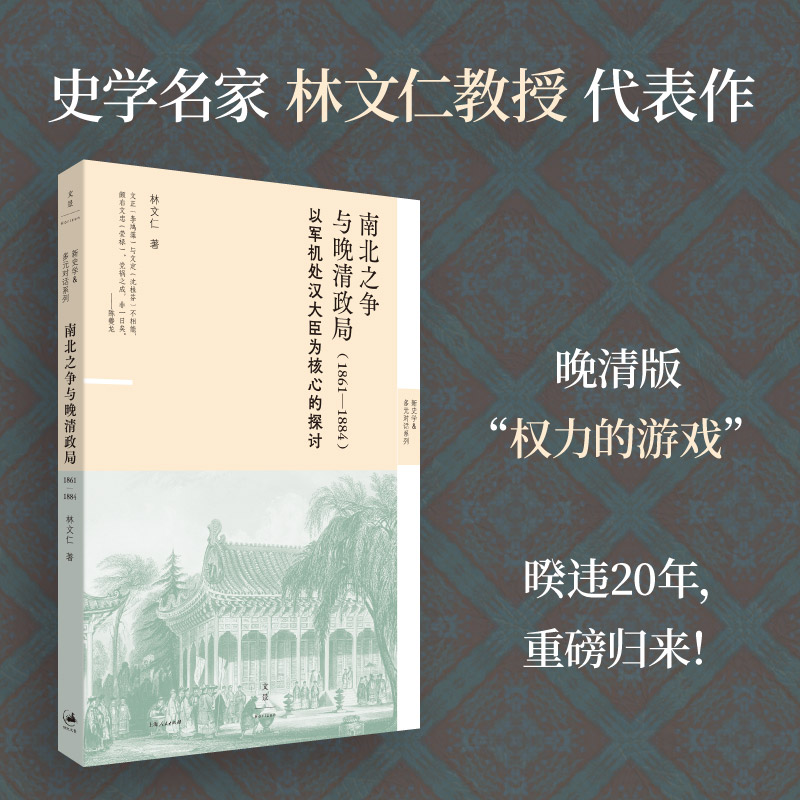

折扣购买: 南北之争与晚清政局 : 1861—1884

ISBN: 9787208189225

林文仁 台北市人,台湾政治大学历史学系毕业,现服务于台湾东南科技大学通识教育中心。著有《南北之争与晚清政局(1861—1884):以军机处汉大臣为核心的探讨》《派系分合与晚清政治(1885—1898):以“帝后党争”为中心的探讨》,以及《清史论集》《两岸新编中国近代史?晚清卷》《世界文明与多元文化》《深坑乡志续编》(以上合著)等,并于各类史学集刊及学术会议发表论文逾四十篇。近年仍赓续从事中国近代派系政治与人文通识教育的相关研究。

崇厚使俄案:南北势力消长的转折点 同治九年,新疆的局势随阿古柏攻占天山南北而愈演愈烈。同治十年,俄乘机由西伯利亚派兵占领伊犁。总署照会俄国,质问占领之理由何在?俄称乃代中国收复,俟中国号令一旦可达伊犁,定然奉还。话虽如此,俄人于中国恢复西北之能力从不以为然,未料至光绪四年,究竟在左宗棠主持之下,天山南北全境肃清,这便令俄国必须履行归还伊犁之承诺矣。事至于此,俄人虽经推托,终须面对谈判的现实。俄国政府遂提出两条件,一者中国政府要能保护国境安全,再者偿还历年用于伊犁之政费。如此一来,便须办交涉了。细数其时具实际外事经验的人才,曾纪泽在英国,陈兰彬在美国,李凤苞在德国,何如璋在日本,郭嵩焘则交卸未久,势不愿出。算来具资望者,只有久任三口通商大臣、总理衙门大臣且曾出使过法国的左都御史崇厚了。 在朝中大小满汉臣工之中,崇厚确实是洋务工作上的一把老手。然而,其资历与才具不甚相仿,却也是官场中人所共感者。郭嵩焘在津案期间与崇厚有较密集之磋商,便曾指崇厚“无能一言其窾要”。因此,其时使俄人选之决定过程中,一度曾将曾纪泽列为主要考虑对象,但终因沈桂芬力主崇厚,才使任命案最终底定。崇厚之崛起于洋务系统,早在咸丰后期,但真正被视为主要参与者之一,仍在同治九年津案后充出使法国大臣,“是为专使一国之始”。以其时沈桂芬在外交决策上已是实际主导者之地位,崇厚有此,沈、崇之关系自不在话下。以是而观此际沈之力主崇厚使俄一节,也就毫不令人意外。在沈而言,崇厚之才具如何,彼未必不知,但一向以来,崇厚作为总署及军机对外决策之执行者,亦未见大失,甚且正因其平庸,反更能忠实履行以沈为首之外交体系处事原则与指示。以沈之经验,不能不知由俄人手中谈回经占之地,岂能容易。但以天山南北路肃清,民气方张,若不将伊犁收回,必更成千夫所指,尤其北派正驱“清流”以振其势,洋务要角,南派大员之一的董恂亦已在被参之列[3],返还伊犁一事若不能有善果,“清流”岂能放过总署或军机?对军机、总署施压,实亦即以打击南派。因此,伊犁交涉不能不速办,且务须能有交代。交代之义为何?殆以收回伊犁为宗旨,且要能圆满平静。因此,我们可以想见,崇厚去国之前,必与沈桂芬等洋务当家者有此商榷,且取得共识。欲求圆满平静,势须付出代价,亦在不免。沈若有失策,恐唯在于对崇厚之处事能力评估过高,而料不到崇厚为求达致“交代”之宗旨,轻重拿捏上如此不智,致使事情不但无以圆满解决,反治丝益棼,授人以柄。 崇厚抵俄后,经长时间之谈判,光绪五年秋方告完成。全约共18条,其于中国之唯一所得,真的只有“俄愿将伊犁交还中国”,除此之外,其余有16条是载明中国需履行之义务。其中之大者,包括:自蒙古及天山南北输入商品,不课税金;自西伯利亚至张家口,归俄敷设铁道;自陕甘至汉口,既榷常税,其杂税概免;嘉峪关、科布多、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐、库车置领事官;俄船可行驶于松花江;伊犁城及旁近地,凡俄所有土地及建筑物,不在还付例;给俄政费补偿500万卢布;以霍尔果斯河之西及伊犁南境特克斯河流域,尽让与俄,凡一千数百平方里等。易言之,“若尽如新约,所得者伊犁二字之虚名,所失者新疆二万里之实际”,且代价极昂,近乎适得其反。全文一传回北京,恭王便感不像话,此无异“将中俄一隅问题,扩大为全面交涉”了。遂去电崇厚,表示不许。但崇厚其时已以“全权大臣便宜行事”之资格,于八月十七日在黑海附近雅尔塔的里瓦几亚(Livadia)宫与俄国外交部完成订约,随即启程返国,只留下参赞邵友濂在圣彼得堡,署理出使大臣。 崇厚但求交代任务而不持大端、不明利害的颟顸作风,当然是大错;但未俟朝命,竟敢就此订约返国的行径,不啻益增前者所能引起的不满效应,更是错尽错绝了。 “清流”对崇厚,原就不存好感。光绪四年九月,崇厚出发往俄时,决定由海路前往,不走陆路,便被“二张”合作上了一道《大臣奉使宜策万全折》: 今航海而往,不睹边塞之实情,不悉帅臣之成算,胸无定见,而遽蹈不测之地,将一味迁就乎?抑模棱持两端乎? 是折之中,有几句就崇厚以“全权大臣便宜行事”名义出使所发的反对意见,事后看来是不幸而言中,更可见崇厚之性格才具,自有所共见者。其云“勿庸授与崇厚全权便宜名目,遇有重见创举,驰奏候旨”,庶几免于“不慎于始,虽悔何追”之慨。“清流”早作此议而枢垣未依,结果一一应验。恭王以降之枢、译诸臣固感气折,“清流”中人当然更是为之沸然。此于北派而言,正是可遇而不可求的良机,自不在话下。而且,此几乎全看北派如何主动作为,南派只能被动因应,甚且犹须收拾后续发展,真正是突入危地。 十一月二十一日,以崇厚“不候谕旨,擅自起程回京,着先行交部议处……其所议各条并总理衙门前后章奏发大学士、六部、九卿、翰、詹、科、道公议”的旨意下,除旋于次日到京的崇厚已现朝不保夕之危外,交由公议之旨,也为“清流”及北派吹响了号角。于是十二月初五日,张之洞一马当先,上折言宜战,搭配盛昱与以王仁堪为首共22人署名的两份“主杀使臣”的折子,颇有先声夺人之势。张折中就崇厚所许俄人者,提出所谓“十不可”,并倡言“四要”:计决、气盛、理长、谋定。“何谓计决……力诛崇厚则计决;何谓气盛……明告中外则气盛;何谓理长……缓收伊犁则理长;何谓谋定……修武备则谋定……要之,武备者,改议宜备,不改议亦宜备;伊犁者,改议宜缓,不改议亦宜缓;崇厚者,改议宜诛,不改议亦宜诛。此中外群臣之公议,非臣一人之私见。独谋在疆臣,作气在百僚,据理力辩在总理衙门,而决计独断,始终坚持,则在我皇太后皇上。”语气甚壮,而在此西征方克之时,也格外能挑动信战情绪。张折中甚且已为令左宗棠、李鸿章及立功宿将如彭玉麟、鲍超、杨岳斌、刘铭传等或在籍或在任共十数人,如何在此际各取行止做了规划,相较于盛、王两折纯论杀使臣,且“旁及于保荐使臣之人”,似更令人感到对枢廷尤其是对沈桂芬极其不利的氛围。 “清流”的意向,在一般官僚普遍显得茫然游移、无所措手的情况下,形成一股牵引决策的力量,甚至垂帘的两宫都受到强烈感染。十二月初十日的廷议上,两宫即有“此事委曲已久,不意要挟至此,万不能忍,若再从之,上不能对祖宗,下不能对天下臣民”之谕。首度议事即有此,可见“清流”言动之力。当然,其时满朝上下,除少数大僚如军机大臣及李鸿章等少数人外,几皆沉浸在西征告成的胜利气氛中,一时之间许多复杂的问题都有被简化思考之倾向,也可想见。其势如此,也难怪当日廷议之际,两宫再三宣谕“后面跪者有所见即奏”,却“皆寂然”,其间几乎只翁同龢一人“语最多”,而所言已大不同于昔日津案期间对持强硬论调者许以“词气甚壮”之见识矣。翁在过去两年来,与沈桂芬关系之加深及渐成南派一核心成员的事实,由此中或多或少亦可见其讯息。翁且于稍后又单独有所上奏,内言天下绿营之无用、可裁及海关各处中饱之现象,以呼应前日御前所陈,且借以重申缓索伊犁之议。 也就在翁上奏的这一天,“清流”要角中的宝廷、黄体芳及张之洞又各上封奏,且蒙召见达六刻之久。其中,宝廷所力争者在毁约;张之洞则以筹兵筹饷,作数千言;黄体芳则专劾恭王及李鸿章。三者所陈,适成一气,宝廷的折子里甚且有“改崇厚之新约易,改枢廷之成见难”等语,“清流”之气盛可以想见,其进一步成果:崇厚于此日以办理伊犁事件不善,革职拿问,交刑部议罪。 内外交煎,对处处被动的军机而言当然压力沉重,但其中又以沈桂芬的境最为困难。作为外交事务的实际主导者及崇厚的主荐人,沈桂芬一方面必须承受“清流”试图将责任追溯、扩大到保荐及决策者的压力;另一方面,将崇厚交部议处,办到革职拿问,国际舆论反应已由俄使凯阳德的质问,发展到各国公使的集体抗议,凡此,都须沈桂芬主持交涉大计。此外,由“清流”之劾,军机与部分晓事大吏如李鸿章之主和立场,已然清楚。真欲走和之一途,安顿朝中宜战声浪外,如何令俄国同意改订既成之约,又是另一重难关。 诸端纷杂,千头万绪,但若细理其中线索,有一个问题的解决是正本清源之所在,此即“清流”及隐身于“清流”背后的北派是否能认清现实,善体实际负责决策的枢垣,绝不为启衅论者煽风,甚且要全力控制火势的用心。与其被动等待北派善意的响应,毋如主动创造契机。没有比有效掌握根本因素,更有创造转圜空间的可能。此根本因素所在,即居家守制的李鸿藻。 “清流”之奉李鸿藻为宗师,已是朝局中一个现实。即以此次中俄伊犁交涉,李鸿藻的意向仍是“清流”议劾的一主要依据。今日,我们可以见到其时俨然是清流党在伊犁事件中议论的主攻者张之洞,致李鸿藻的26通密函。在这批多用暗语且不附日期,但皆谈中俄伊犁交涉的密件中,有对条约内容的讨论,有对决策者直率甚且严厉的批评,几皆与“清流”之立场及议论相合。而“所望惟在公耳”,亦甚见其怀。密函之中,对南派的攻击亦成基调之一,例如: 吴江(沈桂芬)昏谬私曲,既无公事之法,又不实修战备,调将帅、筹将帅军火、筹借饷,百方阻止。惟其心必欲使大局败坏而后已,辅之以嘉定、常熟,祸不可言,事不可为矣。某苦口言之,欲公烛悟其奸耳。 函中嘉定、常熟,分指廖寿恒及翁同龢,皆其时沈桂芬渐见密切的咨议对象,翁尤以其地位之便力作持稳之论,张之洞函中之厌绝,除了政见差异方面的意气外,与李鸿藻论而作此,党同伐异之成见亦显。函中提及翁同龢,更呼应了前此所论彼于光绪四年在政治态度上的具体转变。观诸此期间翁同龢之日记,与居丧之李鸿藻过从仍密,但若细心比较,与前此最大差别,即翁几已不与李论时政,而只叙私谊,此一转变之个中消息,甚可玩味,衡于实际发展,则不难想见。否则以李、翁昔日近乎同志之关系,一年前后,张佩纶有折攻之于先,张之洞也有函深诋于后,李鸿藻能无反应? 翁于中俄伊犁交涉期间之言论,即便不算与“清流”针锋相对,至少亦是大相径庭。即以十二月初十日廷议观之,在两宫词气甚壮、一廷俱寂之际,翁独持“谋国之方以保境息民为大,境不保民不息,则据理与争,但欲用兵必先筹饷,非空言可了”。此语即以两宫而言,亦似当头一盆冷水,遑论以张之洞为主搏者之“清流”。翁随后又言:“二十年来所谓自强者安在?要从朝廷起,振刷精神,尤须定以限制,日有课月有程,方好。”言及战备,翁更敢作近乎指张之洞等辈大言炎炎之语:“西路重兵尚可恃,东三省仅有虚名,北路喀尔喀四部弱极,奈何?”廷议而敢力言此,难怪张之洞必视为祸根,诋沈之际,不忘带上一笔。 南皮如此,常熟对“清流”又岂能无异怨于心?在翁之日记中,表现最为清楚者,莫如张之洞、盛昱及王仁堪三折发下之时,百僚聚于内阁同观。翁形容其时景况:“百僚相顾,不发一言,骈头看折,杂然一群鹅鸭耳。”观折者如鹅鸭一群,所观之折又能高明若何?翁之文字中,如此俚俗之喻,甚是少见,但亦对其彼时心绪传达得更入神。党祸之成,不仅非一日也,且何止于政见一端。 就沈桂芬而言,当务之急,在求拉近与李鸿藻间之认知距离,并一定程度地冲淡党派意气。非如此,不但南派之压力难减,交涉之事要能在短期间内取得正面进展,亦必不容易。关键不只在言路上不松口,而且军机上也将有新变局:此因守制的李鸿藻,一交明年(1880)正月,便将服阕复起,以“清流”之盛与李向来帘眷之隆,重入军机及总署想必不成问题。这使得沈桂芬在期望李鸿藻立场有所调整这一点上,更见迫切。而欲为此难行必行之事,以沈而言,又非翁同龢不可。于是在翁的日记中,出现了俄事期间第一次与李就此相谈的记载,事在十二月二十三日。 今日之下,我们已甚少注意到此短短数言的记载,更难可知晓该日两人究竟曾有何对话。但三日后的一项旨意,却令人顿生联想,此即十二月二十六日,命嗣后王大臣等对俄事应有咨商之处,知照洗马张之洞前往。由相关记载观之,并无迹象可示此事乃两宫直接旨谕,换言之,应是军机叫起时商得,甚至一如平常,乃军机请示裁决的。依此,则军机上主动促成此事之可能性不小,如是,则沈桂芬必为主之者。关键在三日前翁、李之面商,而这又有两种可能:其一,翁、李之商,李对沈表达谅解与同情,而沈许以必全力促其重直军机,并以援张之洞参与决策,以示善意。唯衡诸此后李返军机,北派于俄之态度仍无明显转变的情形来看,翁、李即有言及,结果恐并不能如沈所期者。何况,以李帘眷之隆与其时“清流”之见重,李未必会对沈促其重直枢廷之诺有所见情,而加取予。若此,则另一种可能,翁、李之商并无具体结果,沈乃与恭王、宝鋆等在两宫面前议促张之洞参与决策讨论,此举既可拢络张之洞,示好“清流”,亦表示了对可能将重返军机的李鸿藻之尊重,观瞻在外,自见高明。尤其重要的是,张之洞一参与其事,“清流”便不再纯是局外人,可一径放言高论,制造决策者之困扰。以沈之权略,此自有可能。而证诸十二月二十六日之集议,只讨论总署另遣使臣,改议新约之奏稿,而不谈和战大计,张之洞虽有异见,认为此举是“重辱国体”,周旋一时余,毕竟在宗旨已然、孤掌难鸣下,画稿而散。无形之中,似乎代表“清流”也不反对和平了结之议。 ?全员恶人?“南派”“北派”此消彼长,阴谋阳谋之下的大清国运 政变、垂帘、内讧、罢黜、杀戮,本书重点考察1861—1884年清朝重大历史关头的官僚政治生态,从侧面探讨慈禧太后之所以能够翻云覆雨的政治土壤与人性幽暗。内乱平息、洋务运动、“开眼看世界”都不足以让大清逆风翻盘,无休止的内斗让国家在“三千年未有之大变局”中一次次错失良机,也重新审视近代知识分子的灵魂之问:大清到底是怎么亡的?是什么,从根本上影响了中国的近代化? ?不同于多数宫廷史,以派系政治为切入,细看帝国决策核心军机处的复杂局势 为什么肃顺必须死?为什么恭亲王也必须下台?本书以“派系政治”角度研究晚清史,切入帝国中央权力枢纽——军机处,细看汉族官僚在最高统治者权力平衡术中的游走,李鸿藻、沈桂芬、王文韶、张佩纶等汉族“南”“北”官僚接连登场,还原晚清宫廷政治真相,揭示主导政治走向的关键问题。 ?著名史家林文仁经典晚清史,重磅归来!史料丰盈,小说般叙事 本书为著名晚清史学者林文仁教授的代表作,系统深入,视角独特,重视官方档案,更重视私人日记、书信、年谱等形式多样的私家史料,小说般叙事,让尘封的史实“活”起来。