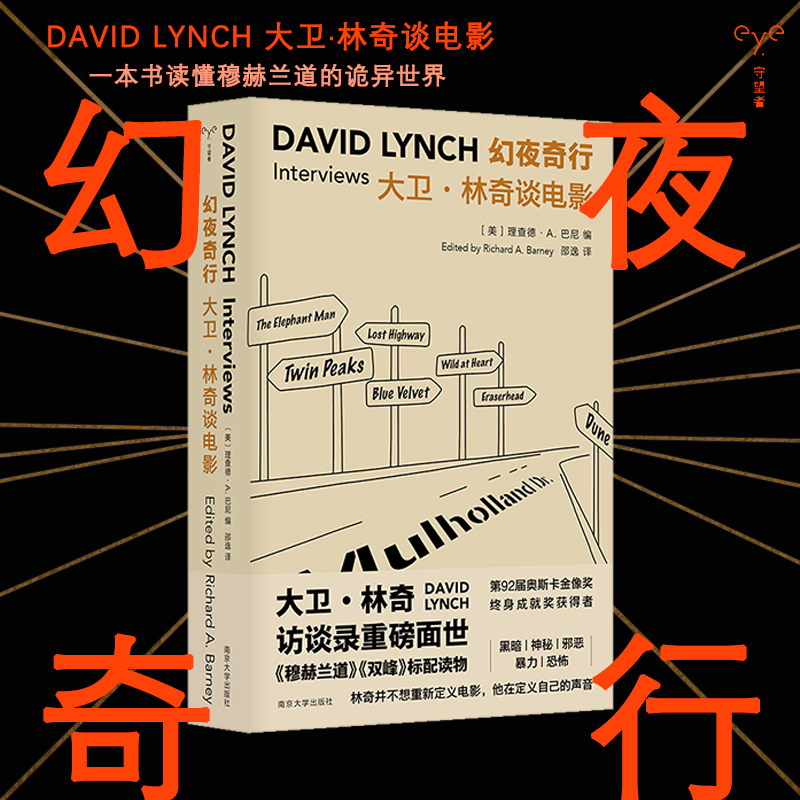

出版社: 南京大学出版社

原售价: 72.00

折扣价: 43.20

折扣购买: 幻夜奇行:大卫·林奇谈电影(守望者·访谈)

ISBN: 9787305257094

【编者简介】 理查德?A. 巴尼(Richard A. Barney),纽约州立大学奥尔巴尼分校英语系副教授,主要研究领域为文化理论和电影,著有《启蒙情节:18世纪英格兰的教育和小说》。 【译者简介】 邵逸,南加州大学东亚研究中心硕士,译有《王家卫访谈录》《小说的八百万种写法》《无法上映的54部电影》等。

用电影对抗衰败与失控 布雷斯金:你说你的童年回忆有些美好,有些恐怖。能详细聊聊吗? 林奇:有点难以解释,不过去布鲁克林看望祖父母就是恐怖的回忆之一。这只是一个例子。当时的我意识到大城市令人心生恐惧,因为很多人密集地聚居在一起。那种感觉弥漫在空气中。我认为居住在城市里的人会逐渐习惯这种氛围,但刚从西北来到大城市的人会感到一种被火车或者地铁撞上一般的震撼。 事实上,我觉得走进地铁站就像走向地狱一样。顺着楼梯越走越深时,我感到进退维谷,立刻上楼离开和继续向前登上列车对我来说似乎都很困难。那是对未知——穿行的列车带起的大风、声音、味道、各种各样的光线和气氛——的恐惧,是很独特的体验,但给我留下了心理阴影。 我在爱达荷州博伊西也有可怕的遭遇,不过那里的环境更自然、更明亮,空气中没有那么浓烈的恐惧味道。 布雷斯金:你用红蚂蚁从樱桃树中爬出的镜头表达了你对童年记忆里的蓝天、白色尖头栅栏和樱桃树的反感…… 林奇:那是在华盛顿州斯波坎,那时我家后院里有一棵很老的樱桃树。树液从树干上渗出来——更准确地说是涌出来——会吸引大量蚂蚁。我常常盯着那些蚂蚁,一看就是几个小时。就像看电视一样。 布雷斯金:这是家中常见的场景。你说你的父母不抽烟,不喝酒,甚至不吵架;但你为此感到羞愧。你期望他们吵架,想体验那种陌生的感觉。 林奇:对,就像50年代,很多杂志上都有这样的广告:一个衣着考究的女人从炉子里拿出一个刚刚烤好的派,脸上带着一种难以描述的微笑;或者一对夫妻带着微笑走向他们的房子,房子前围着白色的尖头栅栏。我童年看到的一直是这种微笑。 布雷斯金:但你不相信它。 林奇:那是很诡异的微笑。只存在于理想中的完美世界。这样的微笑总是让我夜里做疯狂的梦。我喜欢这样的世界。但期望有某种不一般的事情——不是灾难——发生,让别人对你产生同情、认为你是受害者的事情。比如说,遭遇某种重大事故,变得孑然一身。就像一个美梦一样。但我的生活还是一如既往地平静。 布雷斯金:你是偷偷地渴望变成孤儿吗? 林奇:我期望的不是变成孤儿,而是变得特别。这也许只是我不想做其他事情的借口。你一下子变得重要了。凭借某种外界的助力。我那时一直在想这些事情。我的父母太正常了,令我感到尴尬。 布雷斯金:朋友的家里有更不寻常的事情? 林奇:对,没错! 布雷斯金:所以你为了让自己的生活不那么平凡就去追求冒险? 林奇:我没有做什么危险的事情,也不喜欢谈论这些。尽管总有人会去做危险的事情,但我还是不想提这些——做危险的事情并不是创作的必要条件。有些事情完全不应该宣传。 布雷斯金:你希望自己的父母吵架,但你在别的场合说过你不喜欢冲突,以及人与人之间的紧张关系,总是当和事佬。 林奇:对,确实如此。说到底还是空气中弥漫的那种紧张感。我曾经目睹关系融洽的朋友突然翻脸,然后友谊就不复存在了。我总试着挽回,试着让他们和好。这样我们就可以开心地在一起了。 布雷斯金:你提到了广告里出现的“微笑”,你内心有这种喜悦的感觉吗?还是截然不同的感觉? 林奇:我心里有大大的微笑。在以前的照片上,我站在圣诞树下,脸上挂着没心没肺的笑容。我曾经是快乐的。 布雷斯金:但你不完全信任这种快乐。 林奇:那是另外一回事:世间万事一不留神就会徒生变故——令人放心不下。看不见的秘密无处不在,令人捉摸不定,不知是自己过度敏感,还是真的有秘密。通过学习科学,你会逐渐意识到,很多东西是看不见的。科学家们做了很多实验;他们知道人眼看不见原子及其他很多物质。而我们的大脑擅长寻找发愁的理由。一旦接触到令人恐惧的事情,你就会意识到这世上有太多的不堪,很多人在做诡异甚至恐怖的事情。这样一来,你就会担心自己平静快乐的生活受到威胁甚至一去不复返。 布雷斯金:你认为什么样的事情伤人或令人忧虑? 林奇:就是空气中那种给人不祥预感的消极感觉。 布雷斯金:让我们具体一点。你可是这方面的大师,努力一下—— 林奇:(笑。)好的!比如在费城,一家人出门参加洗礼。当时我正好在家,在三楼刷黑色油漆。我当时的妻子佩姬?雷维正推着婴儿车准备带我的女儿珍妮弗(当时一岁)出门。那婴儿车绝对是同类产品中的凯迪拉克,是我们在慈善二手商店花一美元买的,令人难以置信。里面有很多弹簧——让人有坐凯迪拉克的感觉。当时,佩姬正带着孩子下楼梯。有一大家人正准备去参加婴儿的洗礼。一伙歹徒从街对面冲过来袭击了这家人。当时他们家一个年轻的儿子想要保护自己的家人,歹徒将他打倒,然后冲他的后脑勺开了一枪。这种事情会永久性地让气氛变得污浊,让世界更加黑暗。 布雷斯金:艺术是你抵抗此类事件的唯一武器吗? 林奇:根本无从抵抗。最恐怖的是我们都会失去控制,想到这一点,就可能会忧虑很长时间。 布雷斯金:但你没有被打倒。 林奇:得过且过而已。但你会意识到能这样已经很幸运了。 布雷斯金:你说过,小时候你感觉到“一种力量,一种无处不在的剧痛和衰败” 。那是一种什么感觉? 林奇:我不知道我当时在说什么,不过任何东西一旦完成,就会立即开始衰败。就像纽约一样。建设纽约时,人们怀揣着美好的愿景:商业区和居民区紧密相连,人们聚在一起,有最好的餐厅、剧院、电影院和伟大的建筑!精心建造、器宇轩昂的建筑。它们既是功能性的,又是城市雕塑。然而随着时间的推移,大桥开始生锈。道路和建筑逐渐破落。新建筑不断拔地而起,但和以前的毕竟不同。事物的衰败和万事无常的规律也令人忧虑。 布雷斯金:我们的身体也会衰老。 林奇:是的。我们成长,然后就开始走下坡路。会有奇怪的变化发生。你以为:“那种事情不会发生在我身上。不可能的。”然后某天你照镜子的时候就会发现,它已经发生了。 布雷斯金:你照镜子的时候发现了什么,竟如此耿耿于怀? 林奇:我耳朵上面出现了鱼鳞一样闪着银光的白发。 布雷斯金:你第一次发现的时候…… 林奇:简直不敢相信自己的眼睛。 迷失的美好 大卫?林奇和我高高地坐在他鹰巢般的工作室里,探讨他最喜欢的话题之一。 “我喜欢混凝土,”他说,“混凝土是一种优秀的材料。表面很光滑,可以做出简洁优美的形状。” 他刚刚开始赞美他的混凝土抹刀雷纳尔多的精妙(可以抛光墙面,同时在上面留下各式各样好看的形状和阴影),电话突然响了,是他九岁的儿子赖利。 “你想干什么?”林奇厉声问道。“滑着滑板冲进泳池?当然不可以。”他摇了摇头,“你觉得我会同意吗?” 他们对话时,我在思考做大卫?林奇的儿子是多么诡异的体验。 认真探讨林奇要从他的兴趣说起。 “看这个。”他在8月一个炎热的早晨对我说。他给我看了一张破败的工业建筑的照片。“这是我去年12月在波兰罗兹拍的。我去参加影像电影节,很有意思。我们白天拍工厂,晚上拍裸体。” 工厂和裸体,裸体和工厂——林奇的世界中充斥着这样奇怪的组合。他的作品在光明与黑暗之间挣扎,有金发女郎也有黑发美女,很傻很原始,前卫又复古,卓越无双又令人不快。这种两面性也存在于他的个人生活之中:林奇严守自己的隐私,同时又将自己内心深处的怪癖投射在银幕上,展示在全世界的观众眼前。他常常哭穷(“大卫可小气了”,他已经去世的朋友约翰?南斯曾笑着对我说),但他在好莱坞山拥有三幢房屋。他扭曲的风格颠覆了美国传统价值,但他的政治观点似乎特别保守。我取笑南希?里根时,他曾颇为严厉地说:“她是一位了不起的女性。”很多人因这种矛盾而痛苦,林奇却甘之如饴。它就像兴奋剂一样驱动着林奇,令他激动到战栗。 20世纪80年代中期我们第一次见面时,林奇的脸大而柔软,胡子刮得非常干净,他头发梳得整整齐齐,穿着挺括的白衬衫,连最上面的扣子都扣得好好的。当时的林奇散发着一种青少年特有的质朴的热情——那时还有谁会像他一样说“神啊”这个词?见面之后,我就明白为何总有人说他像詹姆斯?斯图尔特了。如今五十五岁的他和以前一样爱用落伍的语言,但时光在他身上留下了痕迹。他双眼布满血丝,衬衫略有一点不平整,脸上还残留着一点灰色的胡茬。他还是会让我想起詹姆斯?斯图尔特,但不是到华盛顿的史密斯先生,而是《迷魂记》中头发灰白的偏执狂。他的笑容失去了曾经的纯真。 不过,坐在他地堡一般的住宅(三幢房子都是混凝土的)楼顶的时候,他心情不错。在艺术荒原流浪数年之后,林奇携新作凯旋。他即将开设一个付费网站(davidlynch.com),他的新电影《穆赫兰道》出人意料地取得了成功。这部影片最初是一部电视剧的试播集,续订失败之后,林奇对其进行了重新拍摄、重新剪辑、重新构思。《穆赫兰道》不仅是林奇十年来最出色的作品,可能还是《日落大道》之后以好莱坞为背景的最优秀的电影。 在《妖夜慌踪》的年代,大卫?福斯特?华莱士在一篇论文中巧妙地解释了林奇的作品为何会让人感到不适:和一般电影不同,林奇的电影没有明确的企图,会让观众抓耳挠腮地难受。它们像梦一样侵入人的内心。 《穆赫兰道》正是如此,它是一则优美而恐怖的童话,像车灯照射范围之外的漆黑空间一般神秘莫测。影片以两位截然不同的女性——一个黑发、一个金发——之间的纠葛为核心。一位是名叫丽塔的不苟言笑的黑发性感美女,她失去了记忆。另一位女主人公是内奥米?瓦茨饰演的、纯真的金发美女贝蒂?埃尔姆斯。瓦茨用精彩的表演展现了这个纯真的人物从对世界充满好奇到痛苦地意识到人类之空虚的转变。影片在格局上野心很大,又任性地依赖直觉,它是一个感人的爱情故事,是对洛杉矶电影梦的描绘,是后现代主义的黑色电影,是对电影行业扭曲的讽刺,是对人类内心激进的解读——更是林奇又一次致敬《绿野仙踪》,连小人都出现了。可以说这是误入梦幻工厂的裸女的故事。 和林奇绝大部分作品一样,影片的开头不是情节线索,而是一种气氛、一个画面、一个标题和一个地方——在这部影片中是穆赫兰道。 “我想象夜晚的穆赫兰道,”林奇点燃了一根美国精神牌香烟说道,“所有在那条路上开过车的人都知道,那里交通很拥挤,有很多郊狼、猫头鹰和不明生物。人们经常听说在穆赫兰道上发生的故事。那是一条神秘而危险的道路,而且很高,可以俯瞰山谷和洛杉矶。景色非常壮观,神秘之外也很梦幻。” …… 我原本怀疑他著名的执念可能只是某种狡猾的表演,喂给媒体一个怪癖,让他们大做文章,转移他们的注意力。这种说法无疑有一定道理。不过1989年,我为一部法国纪录片采访了林奇一周,目睹了执念是如何左右他的生活的。当时他不允许家里有任何食物(他不喜欢食物的气味),每天都吃完全一样的东西(我印象中,他的午餐是一个金枪鱼三明治)。那之后,他的食谱改变了,他的执念却还是老样子。 “同样的食物我一般吃六个月,或者更久,”他说,“某一天突然就再也不想吃了。 …… 我问他为什么在饮食上这么讲究,他告诉我这么做“让人感到安心……不会有意外”。林奇的内心世界富饶而动荡(好像疯狂的亚马孙丛林,种种冲动在其中横冲直撞),因此日常饮食反倒成了他的避难所。和包围他的混凝土墙壁一样,林奇的饮食习惯帮助他将自己与外部世界隔离开来,将所有时间用在工作上。