出版社: 武汉大学

原售价: 52.00

折扣价: 36.40

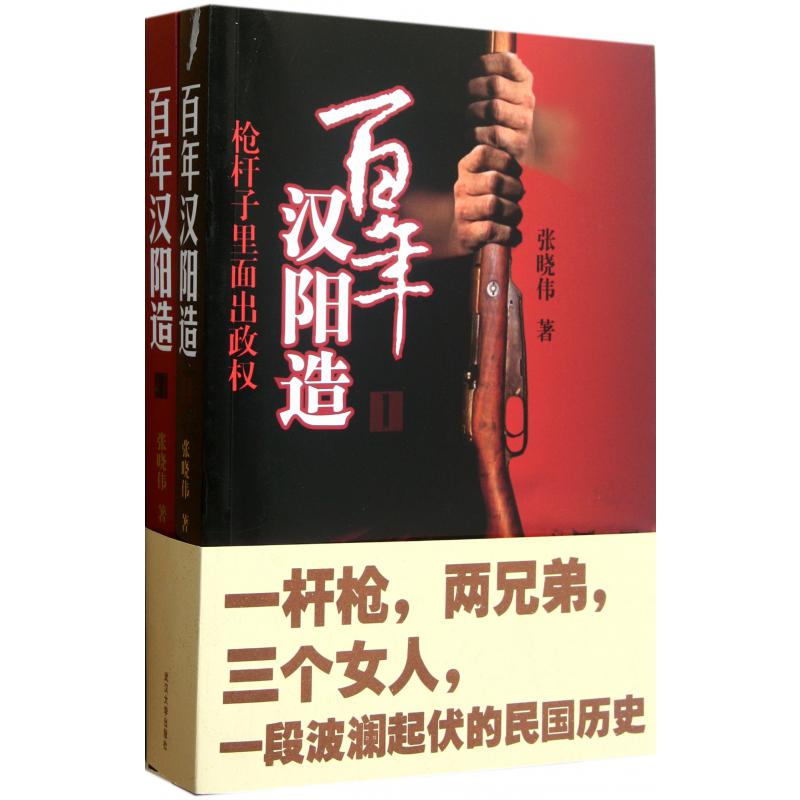

折扣购买: 百年汉阳造(共2册)

ISBN: 9787307087514

张晓伟,辽宁人。2000年以特殊人才身份(作家)移民美国。出国前曾在《青年散文家》等多家杂志任编辑。在《人民文学》《青年文学》《中国青年报》《光明日报》等90余家报刊发表作品。发表、出版各类文学作品300余万字,获省级以上各种文学奖16次;作品《母亲的形象》被选入全国统编教材中学语文第六册(1996-2002);多篇作品被收入《青年散文选》《艺术散文选》等21种各类文学选集;曾出版散文集《情感阅历》,纪实文学畅销书《明星末路——谁把刘晓庆送进牢房》,长篇小说《雾血关东》。电视剧《今天是个好日子》在中央电视台一套黄金时间播出,并获全国“五个一工程”奖、“飞天奖”、“辽宁省政府奖”等。编剧《非常24小时》获全国“五个一工程”奖。

1904年的汉阳还是一座城。这么说的原因是 当年的汉阳还有完整的城墙。 1904年的汉阳很热闹。 在很热闹的一条大街上,一面墙上贴着花花 绿绿、乱七八糟的广告、布告、寻人启事什么的。 这情形要是放在今天实在是司空见惯,可在当时 的中国,却是除了上海、青岛这类在列国强权的强 迫下、清政府开埠通商的城市之外,难得一见的情 形,它具有了现代经济与文化的特征。 汉口当初被迫开放为通商口岸之一,大量外 邦文化和资本主义经济模式就此涌入三镇,洋行林立、工厂多所,于是, 汉口、汉阳和武昌就成了“开放”城市,百姓们对那些昔日从未见识过的 洋把戏也就习以为常了。 不知是花花绿绿的广告让人们觉得好玩,还是布告的内容吸引了行人, 认字、不认字的行人都拖着辫子伸着脑袋——大清男性子民的后脑勺上都 拖条辫子,不同的是有的戴着瓜皮帽,有的光着头。 人群中突然吆喝着挤进两个人,一个拎着浆糊桶,一个夹着卷红纸。 只见那个拎着浆糊桶的人把大刷子往那些花花绿绿的广告、布告上面一抹, “啪!”随后另一个人把一张大红纸就贴了上去。 立即,凑过来的行人又多了几个,目光齐齐投向了那张大红纸。人们 不知道有啥热闹或者衙门有啥告示了。 大红纸的上方两个醒目的大字:庆贺。庆贺什么?认字的急于知道, 不认字的更急得想从别人的表情中先读到什么。 凑在布告前的人们识字的不多,大多等着哪个识文断字的能读出声来, 借光听听。果然就有人摇头晃脑地念了起来:“湖北枪炮厂更名为湖北兵工 厂暨庆贺配套厂成立大会即日举行,诚迎各界大清子民莅临会场,以壮我 国威,显我洋务之果……”落款是光绪三十年。 光绪三十年也就是距今一百多年前的1904年。 围观的人们热烈地议论着。 “听说咱湖北兵工厂这回可是全国最大的兵工厂了呢。”有人自豪 地说。 “嗯,造的都是洋枪洋炮。”另一人附和道。 “这可是咱湖北汉阳造出来的呢!”这个人更加自豪。 “所以叫汉阳造呀!” “他奶奶的,要是百八十年前咱就有汉阳造,洋人敢欺负咱们吗?” 这人的一声反问,赢得了人们的一片赞同。这期间,没人注意到有两 个人悄悄离开了人群。 那两个人上了辆停在一边有篷的洋车。 上了车的两人将两侧的布帘拉上,随后伸手拉掉了脑后的辫子——竟 然是假的。 其中一个悄悄和另一个人说了一句话,却是日本话。 “间岛君,我们去哪?” “回洋行。”那个叫间岛的人看来是个头目。 问话的那个人对拉洋车的用日语说了声:“回去!” 看起来拉洋车的是他们的同伙。洋车一溜小跑而去。 这武汉三镇(所谓武汉三镇的称谓后来才有,为了叙述方便,本人提 前借用一下)不乏洋人。一百多年前的汉阳在某种意义上说比现今的汉阳 热闹,当然那时一定没有现在的高楼大厦和现代化的工业区。当年京汉铁 路还没有正式通车,汉水边的汉阳就成了很重要的水路码头。汉阳的下游 不出十几华里就是汉口。自打1858年《天津条约》规定了汉口对外开放 后,这里就陆续建立了英、法、德、俄、日等十二个国家的领事馆,再加 上汉阳、汉口、武昌各类外国洋行和洋人开办的工厂,在三镇大街上出没 的洋人不少。百姓习惯了迎面遇到个洋人,倒是日本人和中国人长得差不 多,就更没人注意了。 那辆神秘的洋车经过一个叫卖声不绝于耳的市场,市场的对面是一处 挂着“汉阳xx巡警队”的牌子的门面。不过,那辆洋车只是经过。 “巡警”是当时警察的通称,非指当今警察中的一个警种。 那时的朝廷刚刚成立“巡警部”,是在清末官制改革中新成立的一个 机构。最早的巡警雏形出现在1900年,那时大量外国人在京津一带驻军, 清政府却不能在京津有驻军,京城周围的防务事实上已掌握在外国人的手 里。1901年“两宫”回京,袁世凯接受了京津地区的防务,但也只是形式 上的。袁世凯是聪明人,不甘心这种形式上的防务,而大权却在外国人的 手里,便利用一部分军队匿名成立了巡总局,美其名日“巡警”。这是我 国最早的警察,而后来朝廷的巡警部就相当于如今的公安部了。 洋车刚过去,巡警胡三就匆匆跑进了巡警队。 巡警队内,一个短粗胖的中年人——巡警队长焦伯琛正坐在桌前刚要 给自己点烟,胡三跑了进来。焦伯琛看着急匆匆的胡三,把已经点燃的火 柴头儿扔掉。 焦伯琛没有等胡三张嘴就急着问:“哪出案子了?!” 焦伯琛是个很称职的警察,也很热爱他的职业。当巡警前,他是清军 的下层军官,“转业”后当上了巡警,在他的“警区”,他有着很高的威 望。那时威望的建立不难,只要尽心就会获得百姓的认同。而那时的巡警 的职责与当今的警察几乎完全一样。 胡三气喘吁吁地从上衣口袋里取出一纸公文恭敬地递给焦伯琛:“队 长,局里的公文。我没敢看,好像挺急。” 焦伯琛麻利地打开公文,脸色越来越严肃。 “胡三!”焦伯琛看完文件后一声厉喝。 胡三下意识地立正:“队长,属下候着呢。” 焦伯琛把手往那份文件上一按,板着脸说:“命令弟兄们,出队!有公 务了!” 胡三转身刚要走,又转回身问:“队长,是啥案子?” 焦伯琛稍稍松了口气说:“哦,你是刚当上巡警,还不懂规矩呀?以后 不该问的别问,咱们当警察的没案子不就没了饭碗?快去!” “是!”胡三又转回身往外跑。 焦伯琛又把公文拿在手上,往桌上一拍,下意识地叫了声:“跑不 了你!” 本来已经跑到门口的胡三一激灵,顿时站住了,他以为自己哪出了差 错,小心地回头看了看焦伯琛。P4-7