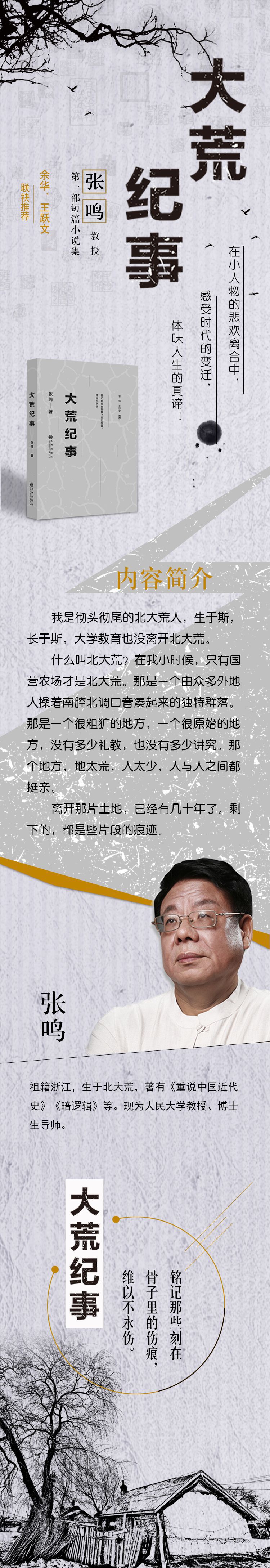

出版社: 九州

原售价: 39.80

折扣价: 22.70

折扣购买: 大荒纪事

ISBN: 9787510876769

张鸣,男,浙江上虞人,1957年生,人民大学政治系教授、博士生导师,长在中国的“北极”北大荒。做过农工,兽医。代表作有《重说中国近代史》《乡土心路八十年》《暗逻辑》等。张鸣的文字以一针见血的犀利和不拘一格的幽默而著称,写作极具个人风格,行文韵律独特,内容以小见大,看似不经意的嬉笑怒骂,折射的是作者的深厚底蕴和独到见解。

季大娘干瘦干瘦的,那年月,胖人不多,即使在能吃饱饭的农场,也是如此,如果到周围公社,胖子就*稀缺,偶尔碰到一个,不是公社实权干部,就是粮库主任。季大娘夫妻成双,儿女成群,夫妻合伙养了一堆儿女,有十几个。自己别说叫名字,有时候连分个头都分不清。晚上想搞清楚孩子是否都回家了,得在炕檐上数脚*子,一对,两对,三对……够数了,就自己歇下。不够,就上外面*垛上去找,一般都会拎回来一两个。季大娘的老公工资不高,跟所有农工一样,都是一个月32元,加上季大娘自己出个家属工,两个人挣的钱,居然能把这一堆孩子养大,这真是个奇迹! 我认识季大娘的时候,她的孩子基本上都成年了,*小的一个,也进中学了,眼看就要挣钱了,所以,季大娘家的*子,过得不错。那年月,家长又不用给孩子买房,置办结婚的东西,眼见得,季家小*子越来越红火。季大娘的老公,每天晚上小酒壶一捏,二两北大荒下肚,海阔天空地跟人吹牛。只是季大娘干惯了,手脚不闲着,成天还是忙,家属工也照出,一点儿也没有居家享福的意思。 季大娘两口子,原本就属于那种说不上好,也说不上坏的人,搁在人堆里,根本挑不出来,自然也都不善言谈。在孩子众多,拼命巴结才能过*子的岁月里,他们除了拼命干活,别的也顾不上,自然*是寡言少语。可是,自打孩子大了,*子过好了,季大娘的老公顿顿有酒喝,事情就起了变化。*子过好了,就有人恭维,一被恭维,自然会被拉着喝一口,酒一上头,人的话就多,一来二去,季老头的话越来越多,越来越能说。 一个庄稼汉,一脑袋高粱花子,能说点儿什么?不就是胡吹吗?那时候,兴忆苦思甜,连里动辄开会,还吃忆苦饭,就是用麦麸子做成团子,白吃。老头也就顺着这个茬儿吹,一喝酒,就讲自己当年怎么*苦,地主怎么欺负他。一次吹大了,说他年轻的时候,被地主逼着十冬腊月,脱光了衣服,钻冰窟窿抓鱼。明白人一听就是扯淡,如果真的那样,鱼是抓不到,他命也早没了,怎么可能生下这么大一堆娃子? 但是,忆苦思甜的活动需要有新的故事,否则一茬一茬搞下去,人都疲了。弄不好,还会有人忆岔了道,说到1960年去。所以,团里的领导,一听说有人十冬腊月钻冰窟窿,觉得这是个好题材,值得挖掘,于是指示连里把季老头送来,在全团忆苦大会上宣讲。连里的人只好让老头先在连里讲,练练嗓子,省得到了团里出娄子。 可是,老头在连里结结巴巴地一讲,老职工们没有哭,反而都笑了,笑得一塌糊涂。季大娘和儿女们,脸上都有点儿挂不住了。虽说故事荒唐,但领导的指示是不能打折扣的。于是,季老头还是被送到团部,在大会上开讲了。讲完,又巡回到各个连队讲。一路讲下来,公家白给的酒,老头灌了不少,灌得越多,讲得越顺,*后,连他自己都信了。回到连里,他满面红光,自信满满。 原来觉得脸上挂不住的季大娘和儿女们,这回也感到有点儿风光了。特别是季大娘,居然食指大动,想要有所作为。老头能出风头,我也能啊。说到做到,**,季大娘居然找到连指导员,说她也要诉苦,她*的苦那可真是苦大仇深,比老头的大多了去了。 指导员刚刚因为出了一个季老头,脸上有光,这回季大娘又有故事,又可以出彩了,便觉得这是大好事儿啊。于是,就请季大娘坐下,还给倒了一杯水,让她慢慢道来。季大娘话匣子一打开,可了不得。讲的那个苦啊,当场就把指导员讲得眼泪哗哗的。季大娘讲得激动,当场就脱掉上衣,露出上身的伤疤,还都是真的。指导员哭是哭了,但心里乐,觉得这会儿又发现了一个好典型,这下该好好在团里露脸了。高兴大劲儿了,*后多了一句嘴,问季大娘:“这么欺负压迫你的人,到底是谁呢?”季大娘愤愤地说:“还能有谁?就是老季头和他那杀千刀的娘!” 原来,季老头家虽说是个贫农,但却早早给儿子买了个童养媳,季大娘,就是这个童养媳。 指导员心里凉了半截,满心指望又发现一个好典型,这回告吹了,怎么可能去诉一个老贫农的苦呢?只好站起身来,劝季大娘别说了,再怎么,都是人民内部矛盾,这事不能说。回去,跟季老头好好过*子。 季大娘好不容易勾起来的心绪,哪里就这么容易被劝回去呢?回到家,季大娘怎么想,都觉得不是滋味。夜里睡觉,看着老头那副嘴脸,越看越有气。以往的旧仇,都涌上心头。 不久,季老头在连里大会上宣讲他被逼钻冰窟窿抓鱼的故事,正讲得来劲儿呢,季大娘走上台去,指着老头的鼻子说:“别扯了!哪个逼你钻冰窟窿抓鱼了?那年不是你趁人家没注意,偷了人家的鱼,人家罚你,脱了棉袄围着冰窟窿转了一圈嘛!回家你还拿我撒气,打了我一顿,你看,我胳膊上的这个疤,就是你打的。你该死的娘不仅不拦着,还帮着你打,一家子浑蛋。” 季老头当场傻在那儿了,一句话都说不出来。台下大伙那个笑哇,有人都笑得岔气儿了。指导员想上去把季大娘拉下来,居然有人故意挡着。 当时怎么收的场,我已经记不得了。反正从那以后,季老头不再上台忆苦思甜了,不仅在团里不讲了,在连里*不讲了。慢慢地,忆苦思甜这档子事儿,也淡了下来。连里的政治活动,都改成读两报一刊了。 都过了好多年了,居然有人怀念季老头的忆苦,说是挺招人乐的。还有人*过分,建议这活动还应该搞,让季大娘也出来讲讲。 指导员听了,就当没听见。 两个酒友 北大荒农场里的人,不像地方上,有好多亲戚宗族的关系。大家都是外面来的,尤其是转业兵,***的人都有。现结亲,还来不及。倒是有老乡,有战友(一个部队的),总的来说,关系都比较淡。但是,也有一种关系,相对要密切一点,那就是酒友。 寒地的人,多好酒,喝的不是绍酒或者米酒,直接就是高度的白酒。一个人单喝的有,几个人凑起来喝也常见。那时,不光连队,就算场部,也没有个小酒馆或者饭铺什么的,要喝,只能几个人凑到一起,找一家家里宽敞点儿、老婆好说话一点儿的,弄两个菜,撮一顿。*多的时候,就是在野外。一瓶白酒,几个人轮着对嘴吹,就着一块咸菜,要是能有个咸鸭蛋,那就很**了。 我们连有俩酒友,在一起喝酒的时候*多,俩人都是车老板,每天出车时都要见,嘴里很骚,凑在一起,净说黄段子,俩人还打嘴仗,但是,就是爱往一起凑,逮着机会就喝。俩人的老婆关系也不错,但也免不了隔三岔五闹个小矛盾,这俩酒友,却没有这样的事儿。 俩人喝酒,有酒即可,下酒菜有当然好,没有也能将就。别说咸菜疙瘩,有回,俩人*着一根铁钉也喝了半瓶,还有一回*神,俩人各自*着自己的大拇手指头,居然也喝下去一瓶。 按照这样的喝法,如果都到供销社买成瓶的酒,他们是喝不起的。好在,当年的北大荒,到处都有各地出的土烧酒,品流不一,价格低廉,但对于好酒的人来说,只要是酒,都可以将就。 这俩人,都是逃荒到我们这儿的盲流,此时已经都是正式职工了,但家属还是没有工作,只能做家属工,干**,给**的工钱。有意思的是,他们俩只要喝上了酒,*喜欢说的一件事,就是他们都上过专门学校,都是有学历的人。按他们的说法,他们上的,都是培养干部的学校,一个是地方干部学校,一个是技术干部学校。一个说:“我上学的时候是高才生,门门课都是五分!”一个说:“我上学时候那才是好学生,教授们都围着我转,有一次考了四分,学校都慌了,仔细一查,原来是他们的题出错了。” 至于为什么干部学校的高才生没有做干部,却要做盲流,逃到北大荒来了,这事,俩人都不提。喝了多少次,从来没有说过这个关键问题。以至于在旁边听得我都好奇了,趁他们中的一个酒醒,问他为什么,人家却笑而不答。 俩人都有相好的,好像他们的老婆也都知道,但不怎么管。北大荒的习俗,夫妻到了一定的年龄,这种男女之事,就互相不问了。相好的,也不大固定,经常换。但有一点好,相好不问别的,只讲感情,或者性技巧,很纯。有时候酒喝得实在大了,也会吹自己的相好。反正尽量往多了吹,往好了吹。小地方就那么几个人,吹着吹着,就会撞车,某个女人,这个说是这个的相好,那个说是那个的相好,激动大劲儿了,还要找本人问问。当然,真要是问了,俩人都会挨一顿好骂。 这样的好*子,随着革命的到来结束了。酒不大好弄了,供销社没有,土烧也少了。革命不是请客吃饭,当然也不能喝酒。那些*子,简直把众多酒友嘴里淡出鸟来。他们到了没人的地方,就发牢骚。 然而,*加不好*的*子还在后面,清理阶级队伍,原本没有这俩酒友什么事儿,偏偏赶上我们这个连队,根本就没有太多的地富反坏右,所以,一清理,好些原来提不起来的问题,都被提出来了。什么当过国兵的,什么进过一贯道的,什么干过暗门子的……而这俩酒友酒后吹的干部学校问题,也被提溜了出来,成了一个事儿。人家问:“你们为什么没有毕业当干部,却要做盲流?” 开始,俩人都扛着,就是不说。后来,人家就把他们分开关起来,要他们互相揭发。说实在的,打倒没怎么打,但是,单就关起来这一点,就够吓人的了。俩人还都算是汉子,什么都没说。可是架不住专业的技术诱导。你不说,但你的哥们招了,都把你供出来了。一个人说的只言片语,都转化成诱使另一个人相信他已经被出卖的证据。扛不了几天,只好招,了不行,还得把对方的事儿都说出来,表明自己的态度。挖到*后,互相之间,连多少年的陈芝麻烂谷子的事都翻出来了。 其中一个问题比较大,他是被干部学校开除的,因为他偷看了人家在厕所里乱搞。另一个问题小点,是那个干部学校在困难时期停办了。问题大的那个,因为这个问题,再加上点男女关系的事儿,进了牛棚,成了坏分子。问题小的那个,虽然被放了出来,但是“帽子放在群众手里,想什么时候戴,就什么时候戴”。 又过了几年,牛棚散了,俩人依旧赶车,*子照样过。 可是,这喝酒吹牛吹出来的祸端,把这对好酒友**毁了。他们没人怪罪喝酒吹牛,都怪对方,都觉得是对方出卖了自己。不仅俩人,两家都**翻脸,见面都不再打招呼了。 说也奇怪,当初整他们俩的人,有的也在我们连,他们俩却一个都不恨。其实,他们的罪证,只有小半是对方和自己交代的,多半都是整人的人添油加醋整出来的。整的过程中,酷刑是没用过,但扇耳光、用脚踹是免不了的。可是,他们出来之后听说别人挨整的时候都挨了暴打,心里不由得对整他们的人,有了一点儿感激。 虽说一个村住着,低头不见抬头见,但结起来的疙瘩,真就是不好解。直到我离开连队去上学,这俩昔*的酒友,依旧是仇敌。不仅俩人结仇,两家的后代,也互不往来。 什么时候是个头儿呢?没有。 *张鸣的**部短篇小说集,余华、王跃文联袂**! *70余个故事,70余段人生,记录黑暗、荒诞、失意、苦闷,也记录坚韧、温暖与柔情。 *在小人物的悲欢离合中,感*时代的变迁,体味人生的真谛!