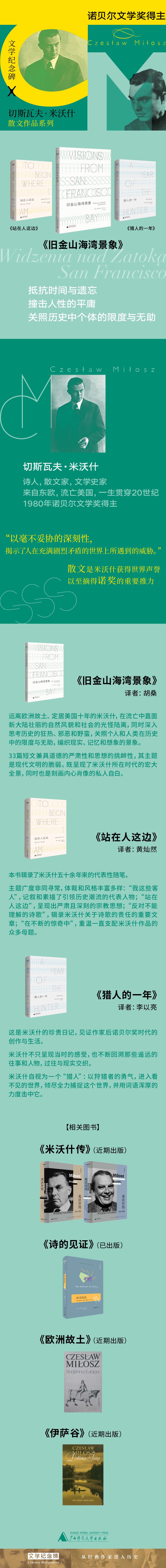

出版社: 广西师大

原售价: 68.00

折扣价: 41.50

折扣购买: 旧金山海湾景象

ISBN: 9787559857729

切斯瓦夫·米沃什(1911-2004),波兰诗人、散文家。曾荣获波兰雅盖沃大学、美国哈佛大学、意大利罗马大学等近十座世界学府的荣誉博士学位及各种勋章。1980年获诺贝尔文学奖。

移民 破晓时分,大雾笼罩在一片暴风雨肆虐、气流涡旋的平原之上。太阳升起,云开雾散,海湾的水面,岛屿和陆岬的轮廓,摩天大楼的身形,都显露出来。露水从松树上滴落下来,窗边可以听到灌木丛中蜂鸟嗡嗡飞鸣。道路和桥梁的交通量增加,大量微小的点闪烁着。然后,我也加入所有人,每个人都飞奔着追求自己的目标,我成为这伟大行动的一部分。 脚步声、面孔、手势、言语、愿望和它们的兑现对我来说似乎都是奇迹,因为它们持续到另一天。也许对于许多人来说,日常事务每天顺其自然的重复是枯燥乏味又非常正常的,但对我而言并非如此。我的态度是各种不愉快的经历造成的。在我一生中,国家、社会制度、文明、城市分崩离析;对于陷入灾变的人们来说——我碰巧也是这样一个人——生活中的寻常事物,曾经轻松待之,却在记忆中变成失落的珍贵宝藏。任何破坏生命内在野性的东西对我来说似乎都是脆弱的,不断受到混乱的威胁,我猜想混乱是事物的常态。然后到了次日,加满油,安安分分地工作,真的是一个奇迹。 任何存在的东西都可以通过我们对它的渴望来衡量,但人们也可以用合适的近似物来衡量。人害怕痛苦,他逃避身体的痛苦和饥馑,犬儒主义在我们耳边窃窃私语,告诉我们精神痛苦使得性命攸关的事情让位给原始欲求,这种犬儒主义可能是健康的。建立一个理想国家,一个新耶路撒冷,这个想法将第一个朝圣者带到美国,但其人口几乎完全由逃亡者的后裔所构成,他们逃离自己的祖国是出于巨大的必然性。突然,一个前提变得难以克服,这对于拥有精神的人而言并不愉快——即,现实、天然物、材料和实用物都比任何栖居于我们心灵之中的东西更为强大;美国被地球居民的嫉妒、崇拜和愤怒包围,他们大多数人遭受着饥饿或无法无天的政府。 然而,有关美国的流行传说,在欧洲如此强盛,确实美化了不应被美化的东西。与每一个传说一样,借由它选择沉默不语的东西,它保持着强盛和生机勃勃;它只是从复杂的现实中选取充满吸引力的元素。人们怀着一个人思考自杀时所持有的精神决定离开他们的村庄和小镇;他们称量一切,然后走向未知事物,然而一旦抵达那里,他们就被绝望捕获,不同于在古老国家经历过的任何事情。他们习惯于用血汗挣来面包,但他们的工作已被纳入一个拥有传统、信仰和邻居祝福的社区的仪式。死亡是一种惩罚,“他不劳作,不进食”,它是人类命运的一部分,在沉默中被接受,但它不是强加给作为个体的人的东西——这个重轭是由每个人共同负担的,家庭、亲戚、朋友。如今他们中的每个人都被估定为个体,被孤立于孤立的人们中间,他们每天赚取几美元从而维持生活。他们住在贫民窟,那些糟糕透顶的街区,食物和衣服是他们唯一允许达到的目标。他们懂得失业的恐惧和无法命名的精神痛苦,他们对自己的故土充满乡愁。然后他们开始坚持一个伟大的梦想——回去。然而,同时,骄傲不会允许他们承认自己的错误,他们往家里写谎话连篇的信,说他们的生活精妙绝伦。他们知道没有人回去,甚至那些矢口否认自身一切的人,把钱尽数收入囊中而想要回去,他们内心深处却一清二楚,他们在维持自己的幻觉。另一方面,留给他们的稍微更加合理的希望是,在某些时候,他们将从糟糕透顶的街区搬迁到一个健康、安全的家庭,在整洁的小屋中度过日日夜夜,屋子的入口装饰着白色柱子。 顺从于不可避免的事物是普通人的英雄主义。你可以哭泣、反抗,但有些事情毫无商量余地,于是你让自己与世隔绝,去做必须做的事情。他们中的许多人确实搬到了更好的街区,有些人已经积累了最殷实的财富。大多数人将自己的希望转移到孩子身上,只有他们才从贫民窟和工厂住房中搬出来。当富裕让数百万人品尝到了美好生活,一些记忆仍然留存着,虽然不是历史记忆——为什么他们应该关心君主的冒险、跨越边境的战争、革命的输赢?这里,在旧金山海湾边,几乎每一个拥有一辆汽车和房子的男男女女都以一种不可置信的态度对待自己的命运。一个人会记得在欧洲一些角落里长时间的家庭讨论,而记不住买了一双靴子;或者在大萧条时期领汤的队伍,当家里唯一的钱是由他赚来的,一个在街上卖苹果的孩子。或者一个女人生活在这样的记忆之中: 面对着窗外死气沉沉的砖墙,一个庭院,在那里一棵瘦弱的树必须代表她从未见过并装点着一个孩子的想象的森林;或者她悲伤地回忆起她的移民祖父的脸,一个从未赢得过比赛、从未获得过什么的普通人。对于我来说,平凡之事值得赞美,因为历史的火山在薄薄的地面之下恶意肆虐,我们就小心翼翼踩踏在这地面上;对普通人来说也一样,无论他们的理由是什么,每天赢得并确认的成功都被一个准备随时爆发的因素破坏,并让他们回到父辈不得不忍受的无助和痛苦之中。 加利福尼亚的事件 “谁知道呢,也许这块大陆并非注定属于白人,也许还是不管它比较好。”一个欧洲朋友对我说。我会同意他在这些山脉与沙漠中推测出复仇恶魔的强大存在,只有印第安人清楚如何与这些恶魔保持联盟关系。但在加利福尼亚,这些恶魔甚至对于印第安人似乎也没有表现出良好的意愿,他们自我安慰,只因为印第安人依然停留在文明的最低水平,没有农耕,也不使用金属。我也总是困惑,为什么白人绕开加利福尼亚这么久,虽然关于加利福尼亚的信息通过水手的记述早已到达白人那里。但毕竟,那都是些不利的传闻: 雾海,焦干的悬崖,难以穿越的森林,多刺的灌木丛。无人能预见柑橘和橙子的种植园,人工灌溉的耕作谷地,生产飞机和用于星际旅行的火箭的工厂。在加利福尼亚,没有纪年的千年世代流逝着,不曾留下任何其他痕迹,除了黏土中发现的燧石箭头,这样的史前史撞上了十九世纪——不是革命者和诗人的十九世纪,而是另一个更粗糙的十九世纪,每个人拥有欲求黄金的同等权利。 但是,有过一个短暂的插曲。令人怀疑的是,一个伟大的人类社会组织计划是否可以从圣方济各圣方济各(St. Francis),一一八二年生于意大利阿西西(Assisi),卒于一二二六年十月三日。方济会(又称“小兄弟会”)的开创者。旧金山(San Francisco)的城市名字即来源于此。的教诲中推断出来,但是一名方济会士,出生在马略卡的朱尼帕洛·塞拉(Junípero Serra)神父,认为他忠实于其修道会的赞助者。当他一七六九年骑在驴背上从墨西哥向北启程,并不渴望增加自己的财富或荣誉;他不可能关心西班牙王室的利益,虽然西班牙担心俄罗斯人侵犯其名义上的财产,派了一个师的士兵陪伴他。朱尼帕洛想要拯救那些从未接触过福音的人的灵魂。他对自己和助手要求苛刻,他的终极目标可能不是想要人们像彻底接受那位来自阿西西的圣徒那样接受自己,但这来源于一个深思熟虑的计划,这个计划考虑到了人性的脆弱,特别是印第安人的幼稚心态,而他要负责救赎这些印第安人。他让他们受洗,教会他们耕地和手工制作,期待他们保持对贪财的无动于衷。所以他们一起翻耕土地,把劳动的果实存放在公共仓库里,每个家庭按需从仓库中获取自己的那一部分。得体的礼仪与服饰,严格执行一夫一妻制,参加宗教仪式并服从上司,这些都是强制性的,通过对最轻微的不服从施行鞭打来强制推行。他们的世俗生活方式被制定出来,他们可以期待度过创造者分配给他们的多年岁月,不存在什么巨大奢望。如果他们服侍于神的荣耀,艺术也不会受到忽视,更多才华横溢的人将在雕塑和绘画上得到训练;他们工作的范型就是圣巴巴拉的使命教堂圣巴巴拉的使命教堂(Mission Church at Santa Barbara),位于加利福尼亚州的圣巴巴拉,朱尼帕洛·塞拉神父沿着国王大道(El Camino Real)从北到南盖的二十一座教堂之一,一七八六年十二月四日建成。的内部装饰,那里的西班牙僧侣大理石人像的仿制品是印第安艺术家用木头砍斫而成的。 卡梅尔教堂卡梅尔教堂(Carmel Mission),位于加利福尼亚州,由朱尼帕洛·塞拉神父建于一七七一年。塞拉安眠于此。中朱尼帕洛神父的小房间保持着原状;他在铁十字架下的狭窄的临时床榻构成了一幅感人的景象——不会大于一张餐桌,在那里他每晚让自己只睡几个小时,毫无疑问,他不得不因此忍受这副躯体。下一个房间是图书室,在那些金色书脊的卷册中,我发现了更多,它们诱人去静默冥想。虽然塞拉来自当时正在阅读伏尔泰的欧洲,他徘徊在图书室里,却对这类不虔诚的、稍纵即逝的新奇事物漠不关心。在神学论文的帮助下,他打算组织自己所统辖的小社会,使它与由上帝建立的永恒不变的秩序联系起来。但是,他的事业的失败已经在他蔑视的领域中有所萌芽,那个属于运动、照亮心灵的口号和斗争的领域。欧洲受到一种进步的感染,不是出于墨西哥的大地主的喜好,加利福尼亚是其最偏远的省份。一八四七年前,加利福尼亚属于墨西哥,位于墨西哥最北部。在教会(最伟大的土地所有者)的帮助下,一八二一年,他们反叛西班牙国王,宣布独立;迄于那时,有关异常教区公共农场的消息早已流传于他们口中。于是他们立刻攫取了农场,他们之间为农场而争吵不休,把少量没有逃走的温顺的印第安人变成农场劳工。这个伟大的计划化为了泡影,幸运的是,朱尼帕洛神父那时已安眠在卡梅尔教堂庭院的坟墓里二十多年了。他留下了十几座奇怪的教会建筑,它们由石头和未烧制的砖建成,一条连接南北的道路——国王大道——以及他取的海湾边小村的名字,一些探险记录最初提到过它,叫作耶巴布埃纳(Yerba Buena)。在基督徒指出身体的固有不雅之前,该地区的居民都在裸身行走,并以自己的方式对付冰冷的海雾带来的麻烦——晚上他们在身上涂抹泥巴,这些泥巴会在白天的暑热中剥落。在后来成为旧金山城的地方,裸露自身的冲动是忠诚于这些精神的唯一标志;除此之外,这座城市丝毫也不关心自身的任何遗产,更不用说自愿贫困的训诫。 承担一个计划(project),正如这个词的词源所表明的,意味着在自己面前提出一个想法,于是它获得了自主,它的实现不仅需要经过发起者的努力,而且事实上独立于发起者。也许每个关于人类社会的计划,都包含着为了那些活在我们身后的人的利益的自我牺牲因素。然而,加利福尼亚的胜利是粗糙的胃口带来的结果,自我的胆怯傲慢毫不羞耻地宣称它只关心自己;在这里,老浮士德博士的梦想无迹可寻。漫步在重建后的罗斯要塞附近,这里距俄罗斯河河口不远,我试图想象曾经居住在那里的笨重的俄罗斯人在邮政指挥官的木屋里围着茶炊安栖下来(所以有别于任何美国人的东西,它是从西伯利亚带来的),或在他们矮小的木头教堂里祷告。至于他们的外交,俄罗斯人并未对印第安人发动战争——这些印第安人的领土开始越过栅栏,或试图改变他们,而是选择与他们进行贸易,但他们在海岸边排布的大炮表明,计划的大纲存在于他们的头脑中。事实上,大量的海豹,以及一种小动物,其皮毛是其中最价值连城的,即海獭,将俄罗斯人从阿拉斯加吸引到加利福尼亚;造成尚属罕见的海獭濒临灭绝,他们的船舰起了主要作用。在罗斯要塞,我沉浸于历史幻觉,问自己,如果十二月革命那天,在圣彼得堡军事阅兵场,革命军官而不是沙皇尼古拉一世成为胜利者,将会发生什么。在整个俄罗斯,唯有十二月党人似乎赞赏海外扩张的作用,且不太可能如此轻易地放弃要塞。十多年后,它被卖给那些地区最大的土地所有者,约翰·奥古斯特·苏特约翰·奥古斯特·苏特(Johann Augustus Sutter, 1803—1880),生于德国的瑞士人,加利福尼亚的开拓者,与淘金运动关系密切。,一位来自巴塞尔的冒险家,这次出售没有带来利润,因为运载交易资金的护航船遭到了伏击。我们可以假设,苏特是无辜的,因为缺乏截然相反的证据。 天命论(Manifest Destiny)是否可以成为一个计划,呼吁、强迫美国人走向西部,远至太平洋海岸?但是,在这个口号发明之前,他们就已在路上;着迷于原生自然,它的无尽潜力、它的许诺,他们延长着一条航线,跨越他们和故国之间的海洋。但在这里,甚至复数性也具有欺骗性,因为每个人都有着不同的形态,每个人下着自己的赌注。费尼莫尔·库柏费尼莫尔·库柏,即詹姆斯·费尼莫尔·库柏(James Fenimore Cooper, 1789—1851),美国作家,一八〇三年进入耶鲁大学学习,因违反校规被开除。一八〇六年起在一艘商船上当水手。一八〇八年起在美国海军服役三年。三十岁时开始从事文学创作。一八二六至一八三三年去欧洲考察,曾担任过美国驻法国里昂的领事。代表作为系列长篇小说《皮袜子故事集》,包括《拓荒者》《最后一个莫希干人》《大草原》《探路人》《猎鹿人》等。的《探路人》(The Pathfinder)有着内在的矛盾: 探路人来到遥远的地方,远离文明的限制,进入原始世界,未命名的世界;但其他人会立即开始沿着他指示的足迹前进,他不得不一再地诅咒自己并非心甘情愿创造的东西。天命论和征服墨西哥的战争,使整个西部,包括加利福尼亚州,都落到了美国人手中,这两者因此是一个狂野冲动的结果、果实、对它的认可,而不是最初形成的意图的实现。没有人将灭绝印第安人的念头作为至高的、最高贵的任务和使命强加给那些涌向西部的人。他们是受了激情的驱使;白肤、金发对黑肤、黑发的斥责是那么强烈,它将印第安人从人类的行列中排除了,一个敬畏上帝、在意子女道德的父亲自豪地杀害印第安人,确信他正在消灭地球上的害虫。许多人被杀,不只是印第安人。欧洲各民族所领悟的基督教再次于全部相对性中得以揭示。假设一个基督徒相信地狱,他宁愿死去,而不只是为了饕餮、酗酒、与女人睡觉,冒着灵魂受到永恒惩罚的危险,在尘世度过一段可笑的短暂时间。所以地狱的影像永远不能取代某些模糊的流行的质疑——影像属于一个正式的、非常必要的仪式,这个仪式在欢欣与畏惧中联络着共同体成员,但是与日常劳动和斗争相分离,正如儿童玩游戏时的严肃和在童话故事中感到的恐惧不会扰乱真实和伪装之间的界限。 战争——但只是针对印第安人捍卫自己的战争。对于白人而言,它们是针对罪犯的警察行为,罪犯的罪行事先已得到确证,因为他们阻碍移民在领土上自由行事,他们毫不迟疑地坚持认为这些领土不属于任何人。征服事实上发生在征服的计划之前,在征服者的热情中,他们并没有大费周章地寻找借口。加利福尼亚最后一个独立的印第安部落,莫多克(Modoc),在一八六七年已不再对任何人构成威胁。他们遭到追捕,直至一再地往高处退缩到岩石山脊,他们全都在山上洞穴要塞中带着妇女孩子一起避难。围攻接踵而至: 步枪和大炮对弓箭和投石器。然而印第安人都是身手不凡的弓箭手,只是在几个月后,他们屈服于饥饿。这可以成为一首史诗的主题,但永远没有人写出来,因为那个要塞的倒塌意味着该部落及其语言的终结。 称之为妄想吧,但是在这块大陆上可以感受到恶魔的存在,其显而易见的关注点是,基督徒看到了自己的本性,并释放了他的所有残暴。一些无可名状的东西与他头脑中被破坏的思想体系有关,迄今为止,给他奖赏,不是为了让他获得思想体系,而是不让他拥有任何思想体系。尽管拥有整个法利赛主义,一个对这一切了然于心的人往往会冷漠地述说人与人之间施行的暴力。欧洲人怨尤着他们自己的战争和极权制度的恐怖,永远不能理解这一点,因为在他们的传说中,美国一直只是一个风景如画的冒险地。 出色的随笔集,兼具道德的严肃性和思想的挑衅性,竭力摒弃我们一直以来用来理解和评判美国的贫乏话语范畴……这些文章的主题是现代文明的脆弱性。 ——刘易斯·海德(Lewis Hyde),《民族》周刊(The Nation) 在《旧金山海湾景象》中,米沃什保持着远远观察者的语调,他认知了美国的自然、社会和文化,但并不接受。所有文章中都回响着他的一个深刻信念:他并没有真正抵达美国。书名其实已经指出诗人与其居住地之间根本性的陌生感:旧金山海湾代表美洲大陆那本身并无意义的自然,而“景象”则源自欧洲移民的个体精神工作。 ——乌尔利希·施密特(Ulrich Schmid) ,《东欧》(Osteuropa)