出版社: 民主与建设

原售价: 39.80

折扣价: 23.10

折扣购买: 词学十讲(精)

ISBN: 9787513919265

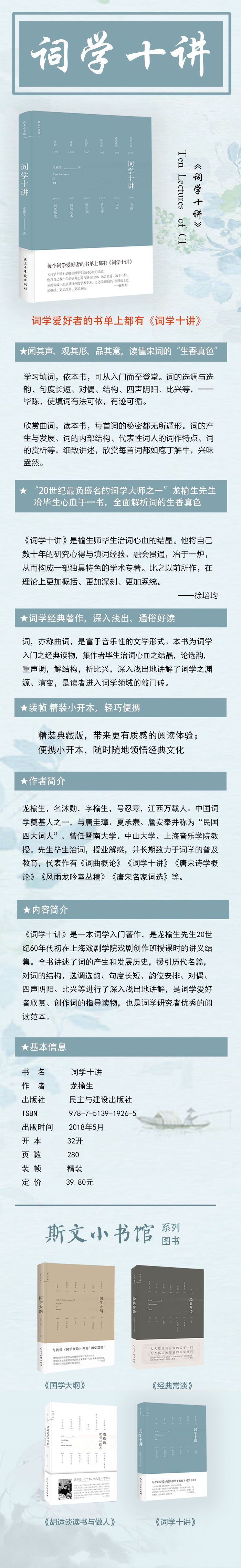

龙榆生,名沐勋,字榆生,号忍寒,江西万载人。中国词学奠基人之一,与唐圭璋、夏承焘、詹安泰并称为“民国四大词人”。曾任暨南大学、中山大学、上海音乐学院教授。先生毕生治词,授业解惑,并长期致力于词学的普及教育,代表作有《词曲概论》《词学十讲》《唐宋诗学概论》《风雨龙吟室丛稿》《唐宋名家词选》等。

第十讲 论欣赏和创作 欣赏和创作有着不可分割的关系。我们对任何艺术,想要得到较深的体会和理解,从而学习作者的表现手法,进一步做到推陈出新,首先必得钻了进去,逐一了解它的所有窍门,才能发现问题,取得经验,彻底明白它的利病所在。熟则生巧,自然从追琢中来。前人所谓先贵能入,后贵能出,一切继承和创作的关系都是如此。词为倚声之学,要掌握它的特殊规律,创作适宜于配合曲调的歌词,更非得深入钻研,并予以实践,是很难谈到真正的欣赏,也就不能对创作上有多大的帮助。“奇文共欣赏,疑义相与析。” 这是晋代杰出诗人陶潜告诉我们的经验之谈。我们要想欣赏“奇文”,就得首先发现问题,分析问题,才能彻底理解它的“奇”在哪里,从而取得赏心悦目“欣然忘食”的精神享受。 孟轲曾以“以意逆志”说诗,他所说的“志”也就是现在一般所说的思想感情。正确的思想和真挚的感情是要靠巧妙的语言艺术表现出来的,把读者的思想感情去推测作者的思想感情,从而得到感染,取得精神上的享受,是要通过语言艺术的媒介才能做到的。我们在前面已经谈过,词是最富于音乐性的文学形式,而这种特殊形式之美,得就“色”“香”“味”三方面去领会,正如刘熙载所说: 词之为物,色、香、味宜无所不具。以色论之,有借色、有真色。借色每为俗情所艳,不知必先将借色洗尽而后真色见也。 ——《艺概》卷四《词曲概》 王国维也有所谓“生香真色”的说法(见《人间词 话》卷下),刘氏又称: 司空表圣(图)云:“梅止于酸,盐止于咸,而美在酸咸之外。”严沧浪云:“妙处透彻玲珑,不可凑泊,如水中之月,镜中之像。”此皆论诗也,词亦以得此境为超诣。 ——《艺概》卷四《词曲概》 像这类“水中之月,镜中之像”和“美在酸咸之外”的词境,以及所谓“色”“香”“味”等等,是不可捉摸的东西,我们要理解它,又非经过视觉、嗅觉、触觉等等的亲身体验,是很难把它说得明白的。 由于词的语言艺术最主要的一点是和音乐结着不解之缘,所以要想去欣赏它,首先得在“声”和“色”两方面去体味。“声”表现在“高下抑扬、参差相错”的基本法则上面,“色”表现在用字的准确上面。我们要初步理解和掌握这两方面的手法,就得先从读词做起。 近人蒋兆兰说: 作词当以读词为权舆(始也)。声音之道,本乎天籁,协乎人心。词本名乐府,可被管弦。今虽音律失传,而善读者辄能锵洋和均,抑扬高下,极声调之美。其浏亮谐顺之调固然,即拗涩难读者亦无不然。及至声调熟极,操管自为,即声响随文字流出,自然合拍。 ——《词说》 学填词必先善于读词。一调有一调的不同节奏,而这抑扬高下、错综变化的不同节奏,又必须和作者所抒写的思想感情的起伏变化恰相适应,才能取得内容和形式的密切结合,达到语言艺术的高峰。这一切,我在前面都已大致分析过了。关于四声平仄和韵位的安排,怎样通过发音部位而取得和谐悦耳,也非反复吟咏,细审于喉吻间,是很难做到声入心通,感受到作品的强烈感染力的。 谈到用字的准确,也得从两方面来看。一方面是“炼声”,也就是张炎所说,“要字字敲打得响,歌诵妥溜。”一方面是“侔色”,也就是陆辅之所说的“词眼”(见《词旨》)。这和《诗人玉屑》所称“古人第十讲 论欣赏和创作 欣赏和创作有着不可分割的关系。我们对任何艺术,想要得到较深的体会和理解,从而学习作者的表现手法,进一步做到推陈出新,首先必得钻了进去,逐一了解它的所有窍门,才能发现问题,取得经验,彻底明白它的利病所在。熟则生巧,自然从追琢中来。前人所谓先贵能入,后贵能出,一切继承和创作的关系都是如此。词为倚声之学,要掌握它的特殊规律,创作适宜于配合曲调的歌词,更非得深入钻研,并予以实践,是很难谈到真正的欣赏,也就不能对创作上有多大的帮助。“奇文共欣赏,疑义相与析。” 这是晋代杰出诗人陶潜告诉我们的经验之谈。我们要想欣赏“奇文”,就得首先发现问题,分析问题,才能彻底理解它的“奇”在哪里,从而取得赏心悦目“欣然忘食”的精神享受。 孟轲曾以“以意逆志”说诗,他所说的“志”也就是现在一般所说的思想感情。正确的思想和真挚的感情是要靠巧妙的语言艺术表现出来的,把读者的思想感情去推测作者的思想感情,从而得到感染,取得精神上的享受,是要通过语言艺术的媒介才能做到的。我们在前面已经谈过,词是最富于音乐性的文学形式,而这种特殊形式之美,得就“色”“香”“味”三方面去领会,正如刘熙载所说: 词之为物,色、香、味宜无所不具。以色论之,有借色、有真色。借色每为俗情所艳,不知必先将借色洗尽而后真色见也。 ——《艺概》卷四《词曲概》 王国维也有所谓“生香真色”的说法(见《人间词 话》卷下),刘氏又称: 司空表圣(图)云:“梅止于酸,盐止于咸,而美在酸咸之外。”严沧浪云:“妙处透彻玲珑,不可凑泊,如水中之月,镜中之像。”此皆论诗也,词亦以得此境为超诣。 ——《艺概》卷四《词曲概》 像这类“水中之月,镜中之像”和“美在酸咸之外”的词境,以及所谓“色”“香”“味”等等,是不可捉摸的东西,我们要理解它,又非经过视觉、嗅觉、触觉等等的亲身体验,是很难把它说得明白的。 由于词的语言艺术最主要的一点是和音乐结着不解之缘,所以要想去欣赏它,首先得在“声”和“色”两方面去体味。“声”表现在“高下抑扬、参差相错”的基本法则上面,“色”表现在用字的准确上面。我们要初步理解和掌握这两方面的手法,就得先从读词做起。 近人蒋兆兰说: 作词当以读词为权舆(始也)。声音之道,本乎天籁,协乎人心。词本名乐府,可被管弦。今虽音律失传,而善读者辄能锵洋和均,抑扬高下,极声调之美。其浏亮谐顺之调固然,即拗涩难读者亦无不然。及至声调熟极,操管自为,即声响随文字流出,自然合拍。 ——《词说》 学填词必先善于读词。一调有一调的不同节奏,而这抑扬高下、错综变化的不同节奏,又必须和作者所抒写的思想感情的起伏变化恰相适应,才能取得内容和形式的密切结合,达到语言艺术的高峰。这一切,我在前面都已大致分析过了。关于四声平仄和韵位的安排,怎样通过发音部位而取得和谐悦耳,也非反复吟咏,细审于喉吻间,是很难做到声入心通,感受到作品的强烈感染力的。 谈到用字的准确,也得从两方面来看。一方面是“炼声”,也就是张炎所说,“要字字敲打得响,歌诵妥溜。”一方面是“侔色”,也就是陆辅之所说的“词眼”(见《词旨》)。这和《诗人玉屑》所称“古人第十讲 论欣赏和创作 欣赏和创作有着不可分割的关系。我们对任何艺术,想要得到较深的体会和理解,从而学习作者的表现手法,进一步做到推陈出新,首先必得钻了进去,逐一了解它的所有窍门,才能发现问题,取得经验,彻底明白它的利病所在。熟则生巧,自然从追琢中来。前人所谓先贵能入,后贵能出,一切继承和创作的关系都是如此。词为倚声之学,要掌握它的特殊规律,创作适宜于配合曲调的歌词,更非得深入钻研,并予以实践,是很难谈到真正的欣赏,也就不能对创作上有多大的帮助。“奇文共欣赏,疑义相与析。” 这是晋代杰出诗人陶潜告诉我们的经验之谈。我们要想欣赏“奇文”,就得首先发现问题,分析问题,才能彻底理解它的“奇”在哪里,从而取得赏心悦目“欣然忘食”的精神享受。 孟轲曾以“以意逆志”说诗,他所说的“志”也就是现在一般所说的思想感情。正确的思想和真挚的感情是要靠巧妙的语言艺术表现出来的,把读者的思想感情去推测作者的思想感情,从而得到感染,取得精神上的享受,是要通过语言艺术的媒介才能做到的。我们在前面已经谈过,词是最富于音乐性的文学形式,而这种特殊形式之美,得就“色”“香”“味”三方面去领会,正如刘熙载所说: 词之为物,色、香、味宜无所不具。以色论之,有借色、有真色。借色每为俗情所艳,不知必先将借色洗尽而后真色见也。 ——《艺概》卷四《词曲概》 王国维也有所谓“生香真色”的说法(见《人间词 话》卷下),刘氏又称: 司空表圣(图)云:“梅止于酸,盐止于咸,而美在酸咸之外。”严沧浪云:“妙处透彻玲珑,不可凑泊,如水中之月,镜中之像。”此皆论诗也,词亦以得此境为超诣。 ——《艺概》卷四《词曲概》 像这类“水中之月,镜中之像”和“美在酸咸之外”的词境,以及所谓“色”“香”“味”等等,是不可捉摸的东西,我们要理解它,又非经过视觉、嗅觉、触觉等等的亲身体验,是很难把它说得明白的。 由于词的语言艺术最主要的一点是和音乐结着不解之缘,所以要想去欣赏它,首先得在“声”和“色”两方面去体味。“声”表现在“高下抑扬、参差相错”的基本法则上面,“色”表现在用字的准确上面。我们要初步理解和掌握这两方面的手法,就得先从读词做起。 近人蒋兆兰说: 作词当以读词为权舆(始也)。声音之道,本乎天籁,协乎人心。词本名乐府,可被管弦。今虽音律失传,而善读者辄能锵洋和均,抑扬高下,极声调之美。其浏亮谐顺之调固然,即拗涩难读者亦无不然。及至声调熟极,操管自为,即声响随文字流出,自然合拍。 ——《词说》 学填词必先善于读词。一调有一调的不同节奏,而这抑扬高下、错综变化的不同节奏,又必须和作者所抒写的思想感情的起伏变化恰相适应,才能取得内容和形式的密切结合,达到语言艺术的高峰。这一切,我在前面都已大致分析过了。关于四声平仄和韵位的安排,怎样通过发音部位而取得和谐悦耳,也非反复吟咏,细审于喉吻间,是很难做到声入心通,感受到作品的强烈感染力的。 谈到用字的准确,也得从两方面来看。一方面是“炼声”,也就是张炎所说,“要字字敲打得响,歌诵妥溜。”一方面是“侔色”,也就是陆辅之所说的“词眼”(见《词旨》)。这和《诗人玉屑》所称“古人第十讲 论欣赏和创作 欣赏和创作有着不可分割的关系。我们对任何艺术,想要得到较深的体会和理解,从而学习作者的表现手法,进一步做到推陈出新,首先必得钻了进去,逐一了解它的所有窍门,才能发现问题,取得经验,彻底明白它的利病所在。熟则生巧,自然从追琢中来。前人所谓先贵能入,后贵能出,一切继承和创作的关系都是如此。词为倚声之学,要掌握它的特殊规律,创作适宜于配合曲调的歌词,更非得深入钻研,并予以实践,是很难谈到真正的欣赏,也就不能对创作上有多大的帮助。“奇文共欣赏,疑义相与析。” 这是晋代杰出诗人陶潜告诉我们的经验之谈。我们要想欣赏“奇文”,就得首先发现问题,分析问题,才能彻底理解它的“奇”在哪里,从而取得赏心悦目“欣然忘食”的精神享受。 孟轲曾以“以意逆志”说诗,他所说的“志”也就是现在一般所说的思想感情。正确的思想和真挚的感情是要靠巧妙的语言艺术表现出来的,把读者的思想感情去推测作者的思想感情,从而得到感染,取得精神上的享受,是要通过语言艺术的媒介才能做到的。我们在前面已经谈过,词是最富于音乐性的文学形式,而这种特殊形式之美,得就“色”“香”“味”三方面去领会,正如刘熙载所说: 词之为物,色、香、味宜无所不具。以色论之,有借色、有真色。借色每为俗情所艳,不知必先将借色洗尽而后真色见也。 ——《艺概》卷四《词曲概》 王国维也有所谓“生香真色”的说法(见《人间词 话》卷下),刘氏又称: 司空表圣(图)云:“梅止于酸,盐止于咸,而美在酸咸之外。”严沧浪云:“妙处透彻玲珑,不可凑泊,如水中之月,镜中之像。”此皆论诗也,词亦以得此境为超诣。 ——《艺概》卷四《词曲概》 像这类“水中之月,镜中之像”和“美在酸咸之外”的词境,以及所谓“色”“香”“味”等等,是不可捉摸的东西,我们要理解它,又非经过视觉、嗅觉、触觉等等的亲身体验,是很难把它说得明白的。 由于词的语言艺术最主要的一点是和音乐结着不解之缘,所以要想去欣赏它,首先得在“声”和“色”两方面去体味。“声”表现在“高下抑扬、参差相错”的基本法则上面,“色”表现在用字的准确上面。我们要初步理解和掌握这两方面的手法,就得先从读词做起。 近人蒋兆兰说: 作词当以读词为权舆(始也)。声音之道,本乎天籁,协乎人心。词本名乐府,可被管弦。今虽音律失传,而善读者辄能锵洋和均,抑扬高下,极声调之美。其浏亮谐顺之调固然,即拗涩难读者亦无不然。及至声调熟极,操管自为,即声响随文字流出,自然合拍。 ——《词说》 学填词必先善于读词。一调有一调的不同节奏,而这抑扬高下、错综变化的不同节奏,又必须和作者所抒写的思想感情的起伏变化恰相适应,才能取得内容和形式的密切结合,达到语言艺术的高峰。这一切,我在前面都已大致分析过了。关于四声平仄和韵位的安排,怎样通过发音部位而取得和谐悦耳,也非反复吟咏,细审于喉吻间,是很难做到声入心通,感受到作品的强烈感染力的。 谈到用字的准确,也得从两方面来看。一方面是“炼声”,也就是张炎所说,“要字字敲打得响,歌诵妥溜。”一方面是“侔色”,也就是陆辅之所说的“词眼”(见《词旨》)。这和《诗人玉屑》所称“古人炼字,只于眼上炼,盖五字诗以第三字为眼,七字诗以第五字为眼”,有所不同。刘熙载说得好: 眼乃神光所聚,故有通体之眼,有数句之眼,前前后后,无不待眼光照映。若舍章法而专求字句,纵争奇竞巧,岂能开阖变化,一动万随耶? ——《艺概》卷四《词曲概》 不论是通体的“眼”也好,数句的“眼”也好,这“眼”的所在,必得注意这一个字或一个句子的色彩,须特别显得光辉灿烂,四照玲珑,有如王国维所说:“‘红杏枝头春意闹’(宋祁《玉楼春》),著一‘闹’字而境界全出;‘云破月来花弄影’(张先《天仙子》),著一‘弄’字而境界全出。”(《人间词话》卷上)这一个“闹”字和一个“弄”字,能使一句生“色”,也使通体生“色”。又如柳永《雨霖铃》“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”,也可算是通体的“眼”,著此一句,而千种风情,万般惆怅,都隐现于字里行间,玲珑透彻,言有尽而意无穷。但这种境界,非得反复吟咏,心领神会,把每一个字分开来看,再把整体的结构综合起来看,着实用一番含咀功夫,是不容易理解的。 近代词家况周颐也曾以他数十年积累的经验告诉我们,使我们对这一方面有了下手功夫。他说: 读词之法,取前人名句意境绝佳者,将此意境缔构于吾想望中,然后澄思渺虑,以吾身入乎其中而涵泳玩索之,吾性灵与相浃而俱化,乃真实为吾所有而外物不能夺。 ——《蕙风词话》卷一 像他这样的读法,确实有利于欣赏,同时也有利于创作。因为这样才能够把读者和作者的思想感情融成一片,通过语言文字的艺术手法,使作者当时所感受到的真实情景,一一重现于读者的心目中,使读者受到强烈的感染,更从而彻底了解各式各样的表现艺术,作为自己随物赋形、缘情发藻的有力手段。这在严羽叫作“妙悟”,而“妙悟”却由“熟读”中来。严羽教人学诗,又有所谓“三节”的说法: 其初不识好恶,连篇累牍,肆笔而成;既识羞愧,始生畏缩,成之极难;及其透彻,则七纵八横,信手拈来,头头是道矣。 ——《沧浪诗话?诗法》 我们每一个有成就的卓越诗人或艺术家,都得经过这三个阶段。其实这也就是思想性和艺术性的结合问题,继承和创作的关系问题,在我们上一辈的文学理论家却只把它叫作“能入”和“能出”。南宋诗人杨万里就曾把他写诗的亲身体验告诉我们,他在《荆溪集?自序》中说: 予之诗,始学江西诸君子,既又学后山五字律,既又学半山老人七字绝句,晚乃学绝句于唐人,学之愈力,作之愈寡。 这是说明他由第一阶段跨入第二阶段,经过不少艰苦的历程,对前人的表现艺术有了深切的理解,从而感到这里面的甘苦,要把自己的思想感情表达得恰如其分,不是那么容易。接着他又说: 其夏,之官荆溪,既抵官下,阅讼牒,理邦赋,惟朱墨之为亲。诗意时往日来于予怀,欲作未暇也。戊戌三朝时节,赐告,少公事,是日即作诗,忽若有悟,于是辞谢唐人及王、陈、江西诸君子,皆不敢学,而后欣如也。试令儿辈操笔,予口占数首,则浏浏焉,无复前日之轧轧矣。自此,每过午,吏散庭空,即携一便面,步后园,登古城,采撷杞菊,攀翻花竹,万象毕来,献予诗材,盖麾之不去,前者未譍而后者已迫,涣然未觉作诗之难也,盖诗人之病,去体将有日矣。方是时,不惟未觉作诗之难,亦炼字,只于眼上炼,盖五字诗以第三字为眼,七字诗以第五字为眼”,有所不同。刘熙载说得好: 眼乃神光所聚,故有通体之眼,有数句之眼,前前后后,无不待眼光照映。若舍章法而专求字句,纵争奇竞巧,岂能开阖变化,一动万随耶? ——《艺概》卷四《词曲概》 不论是通体的“眼”也好,数句的“眼”也好,这“眼”的所在,必得注意这一个字或一个句子的色彩,须特别显得光辉灿烂,四照玲珑,有如王国维所说:“‘红杏枝头春意闹’(宋祁《玉楼春》),著一‘闹’字而境界全出;‘云破月来花弄影’(张先《天仙子》),著一‘弄’字而境界全出。”(《人间词话》卷上)这一个“闹”字和一个“弄”字,能使一句生“色”,也使通体生“色”。又如柳永《雨霖铃》“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”,也可算是通体的“眼”,著此一句,而千种风情,万般惆怅,都隐现于字里行间,玲珑透彻,言有尽而意无穷。但这种境界,非得反复吟咏,心领神会,把每一个字分开来看,再把整体的结构综合起来看,着实用一番含咀功夫,是不容易理解的。 近代词家况周颐也曾以他数十年积累的经验告诉我们,使我们对这一方面有了下手功夫。他说: 读词之法,取前人名句意境绝佳者,将此意境缔构于吾想望中,然后澄思渺虑,以吾身入乎其中而涵泳玩索之,吾性灵与相浃而俱化,乃真实为吾所有而外物不能夺。 ——《蕙风词话》卷一 像他这样的读法,确实有利于欣赏,同时也有利于创作。因为这样才能够把读者和作者的思想感情融成一片,通过语言文字的艺术手法,使作者当时所感受到的真实情景,一一重现于读者的心目中,使读者受到强烈的感染,更从而彻底了解各式各样的表现艺术,作为自己随物赋形、缘情发藻的有力手段。这在严羽叫作“妙悟”,而“妙悟”却由“熟读”中来。严羽教人学诗,又有所谓“三节”的说法: 其初不识好恶,连篇累牍,肆笔而成;既识羞愧,始生畏缩,成之极难;及其透彻,则七纵八横,信手拈来,头头是道矣。 ——《沧浪诗话?诗法》 我们每一个有成就的卓越诗人或艺术家,都得经过这三个阶段。其实这也就是思想性和艺术性的结合问题,继承和创作的关系问题,在我们上一辈的文学理论家却只把它叫作“能入”和“能出”。南宋诗人杨万里就曾把他写诗的亲身体验告诉我们,他在《荆溪集?自序》中说: 予之诗,始学江西诸君子,既又学后山五字律,既又学半山老人七字绝句,晚乃学绝句于唐人,学之愈力,作之愈寡。 这是说明他由第一阶段跨入第二阶段,经过不少艰苦的历程,对前人的表现艺术有了深切的理解,从而感到这里面的甘苦,要把自己的思想感情表达得恰如其分,不是那么容易。接着他又说: 其夏,之官荆溪,既抵官下,阅讼牒,理邦赋,惟朱墨之为亲。诗意时往日来于予怀,欲作未暇也。戊戌三朝时节,赐告,少公事,是日即作诗,忽若有悟,于是辞谢唐人及王、陈、江西诸君子,皆不敢学,而后欣如也。试令儿辈操笔,予口占数首,则浏浏焉,无复前日之轧轧矣。自此,每过午,吏散庭空,即携一便面,步后园,登古城,采撷杞菊,攀翻花竹,万象毕来,献予诗材,盖麾之不去,前者未譍而后者已迫,涣然未觉作诗之难也,盖诗人之病,去体将有日矣。方是时,不惟未觉作诗之难,亦炼字,只于眼上炼,盖五字诗以第三字为眼,七字诗以第五字为眼”,有所不同。刘熙载说得好: 眼乃神光所聚,故有通体之眼,有数句之眼,前前后后,无不待眼光照映。若舍章法而专求字句,纵争奇竞巧,岂能开阖变化,一动万随耶? ——《艺概》卷四《词曲概》 不论是通体的“眼”也好,数句的“眼”也好,这“眼”的所在,必得注意这一个字或一个句子的色彩,须特别显得光辉灿烂,四照玲珑,有如王国维所说:“‘红杏枝头春意闹’(宋祁《玉楼春》),著一‘闹’字而境界全出;‘云破月来花弄影’(张先《天仙子》),著一‘弄’字而境界全出。”(《人间词话》卷上)这一个“闹”字和一个“弄”字,能使一句生“色”,也使通体生“色”。又如柳永《雨霖铃》“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”,也可算是通体的“眼”,著此一句,而千种风情,万般惆怅,都隐现于字里行间,玲珑透彻,言有尽而意无穷。但这种境界,非得反复吟咏,心领神会,把每一个字分开来看,再把整体的结构综合起来看,着实用一番含咀功夫,是不容易理解的。 近代词家况周颐也曾以他数十年积累的经验告诉我们,使我们对这一方面有了下手功夫。他说: 读词之法,取前人名句意境绝佳者,将此意境缔构于吾想望中,然后澄思渺虑,以吾身入乎其中而涵泳玩索之,吾性灵与相浃而俱化,乃真实为吾所有而外物不能夺。 ——《蕙风词话》卷一 像他这样的读法,确实有利于欣赏,同时也有利于创作。因为这样才能够把读者和作者的思想感情融成一片,通过语言文字的艺术手法,使作者当时所感受到的真实情景,一一重现于读者的心目中,使读者受到强烈的感染,更从而彻底了解各式各样的表现艺术,作为自己随物赋形、缘情发藻的有力手段。这在严羽叫作“妙悟”,而“妙悟”却由“熟读”中来。严羽教人学诗,又有所谓“三节”的说法: 其初不识好恶,连篇累牍,肆笔而成;既识羞愧,始生畏缩,成之极难;及其透彻,则七纵八横,信手拈来,头头是道矣。 ——《沧浪诗话?诗法》 我们每一个有成就的卓越诗人或艺术家,都得经过这三个阶段。其实这也就是思想性和艺术性的结合问题,继承和创作的关系问题,在我们上一辈的文学理论家却只把它叫作“能入”和“能出”。南宋诗人杨万里就曾把他写诗的亲身体验告诉我们,他在《荆溪集?自序》中说: 予之诗,始学江西诸君子,既又学后山五字律,既又学半山老人七字绝句,晚乃学绝句于唐人,学之愈力,作之愈寡。 这是说明他由第一阶段跨入第二阶段,经过不少艰苦的历程,对前人的表现艺术有了深切的理解,从而感到这里面的甘苦,要把自己的思想感情表达得恰如其分,不是那么容易。接着他又说: 其夏,之官荆溪,既抵官下,阅讼牒,理邦赋,惟朱墨之为亲。诗意时往日来于予怀,欲作未暇也。戊戌三朝时节,赐告,少公事,是日即作诗,忽若有悟,于是辞谢唐人及王、陈、江西诸君子,皆不敢学,而后欣如也。试令儿辈操笔,予口占数首,则浏浏焉,无复前日之轧轧矣。自此,每过午,吏散庭空,即携一便面,步后园,登古城,采撷杞菊,攀翻花竹,万象毕来,献予诗材,盖麾之不去,前者未譍而后者已迫,涣然未觉作诗之难也,盖诗人病,去体将有日矣。方是时,不惟未觉作诗之难,亦炼字,只于眼上炼,盖五字诗以第三字为眼,七字诗以第五字为眼”,有所不同。刘熙载说得好: 眼乃神光所聚,故有通体之眼,有数句之眼,前前后后,无不待眼光照映。若舍章法而专求字句,纵争奇竞巧,岂能开阖变化,一动万随耶? ——《艺概》卷四《词曲概》 不论是通体的“眼”也好,数句的“眼”也好,这“眼”的所在,必得注意这一个字或一个句子的色彩,须特别显得光辉灿烂,四照玲珑,有如王国维所说:“‘红杏枝头春意闹’(宋祁《玉楼春》),著一‘闹’字而境界全出;‘云破月来花弄影’(张先《天仙子》),著一‘弄’字而境界全出。”(《人间词话》卷上)这一个“闹”字和一个“弄”字,能使一句生“色”,也使通体生“色”。又如柳永《雨霖铃》“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”,也可算是通体的“眼”,著此一句,而千种风情,万般惆怅,都隐现于字里行间,玲珑透彻,言有尽而意无穷。但这种境界,非得反复吟咏,心领神会,把每一个字分开来看,再把整体的结构综合起来看,着实用一番含咀功夫,是不容易理解的。 近代词家况周颐也曾以他数十年积累的经验告诉我们,使我们对这一方面有了下手功夫。他说: 读词之法,取前人名句意境绝佳者,将此意境缔构于吾想望中,然后澄思渺虑,以吾身入乎其中而涵泳玩索之,吾性灵与相浃而俱化,乃真实为吾所有而外物不能夺。 ——《蕙风词话》卷一 像他这样的读法,确实有利于欣赏,同时也有利于创作。因为这样才能够把读者和作者的思想感情融成一片,通过语言文字的艺术手法,使作者当时所感受到的真实情景,一一重现于读者的心目中,使读者受到强烈的感染,更从而彻底了解各式各样的表现艺术,作为自己随物赋形、缘情发藻的有力手段。这在严羽叫作“妙悟”,而“妙悟”却由“熟读”中来。严羽教人学诗,又有所谓“三节”的说法: 其初不识好恶,连篇累牍,肆笔而成;既识羞愧,始生畏缩,成之极难;及其透彻,则七纵八横,信手拈来,头头是道矣。 ——《沧浪诗话?诗法》 我们每一个有成就的卓越诗人或艺术家,都得经过这三个阶段。其实这也就是思想性和艺术性的结合问题,继承和创作的关系问题,在我们上一辈的文学理论家却只把它叫作“能入”和“能出”。南宋诗人杨万里就曾把他写诗的亲身体验告诉我们,他在《荆溪集?自序》中说: 予之诗,始学江西诸君子,既又学后山五字律,既又学半山老人七字绝句,晚乃学绝句于唐人,学之愈力,作之愈寡。 这是说明他由第一阶段跨入第二阶段,经过不少艰苦的历程,对前人的表现艺术有了深切的理解,从而感到这里面的甘苦,要把自己的思想感情表达得恰如其分,不是那么容易。接着他又说: 其夏,之官荆溪,既抵官下,阅讼牒,理邦赋,惟朱墨之为亲。诗意时往日来于予怀,欲作未暇也。戊戌三朝时节,赐告,少公事,是日即作诗,忽若有悟,于是辞谢唐人及王、陈、江西诸君子,皆不敢学,而后欣如也。试令儿辈操笔,予口占数首,则浏浏焉,无复前日之轧轧矣。自此,每过午,吏散庭空,即携一便面,步后园,登古城,采撷杞菊,攀翻花竹,万象毕来,献予诗材,盖麾之不去,前者未譍而后者已迫,涣然未觉作诗之难也,盖诗人之病,去体将有日矣。方是时,不惟未觉作诗之难,亦未觉作州之难也。 这说明他的最后阶段,也就是严羽所说的“透彻”阶段。这在诗家叫作“妙悟”,词家叫作“浑化”,也就是陆游所说的“文章本天成,妙手偶得之”。再明白地说,也只是深入了解过前人积累的经验,融会贯通了各种语言艺术,“物来斯应”,从而解决了思想性与艺术性的结合问题;只是把作者所要说的话,如实地巧妙地表达得恰如其分而已。 王国维推演其说,把来谈词,也有所谓三种境界的说法。他说: 古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊《蝶恋花》)此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(柳永《凤栖梧》)此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处。”(辛弃疾《青玉案?元夕》)此第三境也。 ——《人间词话》卷上 这第一境是说明未入之前,无从捕捉,颇使人有“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”之感。第二境是说明既入之后,从艰苦探索中得到乐趣来。第三境是说明入而能出,豁然开朗,恰似“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。我们对于前人名作的欣赏,以及个人创作的构思,也都必须经过这三种境界,才能做到“真实为吾所有而外物不能夺”。 关于能入和能出的问题,周济在他所写的《宋四家词选?序论》中也曾谈到,他说: 夫词,非寄托不入,专寄托不出。一物一事,引而伸之,触类多通。驱心若游丝之繯飞英,含毫如郢斤之斫蝇翼,以无厚入有间,既习已,意感偶生,假类毕达,阅载千百,謦咳弗违,斯入矣。赋情独深,逐境必寤,酝酿日久,冥发妄中,虽铺叙平淡,摹缋浅近,而万感横集,五中无主。读其篇者,临渊窥鱼,意为鲂鲤;中宵惊电,罔识东西;赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒,抑可谓能出矣。 这能入和能出的两种境界,也是结合欣赏和创作来谈的。什么叫作“寄托”呢?也就是所谓“意内而言外”,“言在此而意在彼”。怎样去体会前人作品哪些是有“寄托”的呢?这就又得把作者当时所处的时代环境和个人的特殊性格,与作品内容和表现方式紧密联系起来,予以反复钻研,而后所谓“弦外之音”,才能够使读者沁入心脾,动摇情志,达到“赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒”那般深厚强烈的感染力。例如李煜的后期作品,由于他所过的是“此间日夕惟以眼泪洗面”的囚虏生活,一种复仇雪耻的反抗情绪磅礴郁勃于胸臆间,而又处于不但不敢言而且不敢怒的环境压迫之下,却无心流露出“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风”(《相见欢》)这一类的无穷哀怨之音,那骨子里难道单是表达着林花受了风雨摧残而匆匆凋谢的身外闲愁而已吗?又如爱国词人辛弃疾的作品中,几乎全部贯穿着“忧国”“忧谗”的两种思想感情,有如《摸鱼儿》的“斜阳烟柳”,《祝英台近》的“层楼风雨”,《汉宫春》的“薰梅染柳”,《瑞鹤仙》的“开遍南枝”等,都得将他的整个身世和作品本身紧密联系起来看,把全副精神投入其中,乃能默契于心,会句意于两得。所谓“知人论世”,也是欣赏前人作品的主要条件。 所谓词的“生香真色”,又从什么地方去体会呢?我以为要理解这种境界,得向作品的意格和韵度上去求,要向整个结构的开阖呼应上去求。至于“真色”和“借色”之分,最显著的一点,就是要像唐未觉作州之难也。 这说明他的最后阶段,也就是严羽所说的“透彻”阶段。这在诗家叫作“妙悟”,词家叫作“浑化”,也就是陆游所说的“文章本天成,妙手偶得之”。再明白地说,也只是深入了解过前人积累的经验,融会贯通了各种语言艺术,“物来斯应”,从而解决了思想性与艺术性的结合问题;只是把作者所要说的话,如实地巧妙地表达得恰如其分而已。 王国维推演其说,把来谈词,也有所谓三种境界的说法。他说: 古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊《蝶恋花》)此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(柳永《凤栖梧》)此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处。”(辛弃疾《青玉案?元夕》)此第三境也。 ——《人间词话》卷上 这第一境是说明未入之前,无从捕捉,颇使人有“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”之感。第二境是说明既入之后,从艰苦探索中得到乐趣来。第三境是说明入而能出,豁然开朗,恰似“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。我们对于前人名作的欣赏,以及个人创作的构思,也都必须经过这三种境界,才能做到“真实为吾所有而外物不能夺”。 关于能入和能出的问题,周济在他所写的《宋四家词选?序论》中也曾谈到,他说: 夫词,非寄托不入,专寄托不出。一物一事,引而伸之,触类多通。驱心若游丝之繯飞英,含毫如郢斤之斫蝇翼,以无厚入有间,既习已,意感偶生,假类毕达,阅载千百,謦咳弗违,斯入矣。赋情独深,逐境必寤,酝酿日久,冥发妄中,虽铺叙平淡,摹缋浅近,而万感横集,五中无主。读其篇者,临渊窥鱼,意为鲂鲤;中宵惊电,罔识东西;赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒,抑可谓能出矣。 这能入和能出的两种境界,也是结合欣赏和创作来谈的。什么叫作“寄托”呢?也就是所谓“意内而言外”,“言在此而意在彼”。怎样去体会前人作品哪些是有“寄托”的呢?这就又得把作者当时所处的时代环境和个人的特殊性格,与作品内容和表现方式紧密联系起来,予以反复钻研,而后所谓“弦外之音”,才能够使读者沁入心脾,动摇情志,达到“赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒”那般深厚强烈的感染力。例如李煜的后期作品,由于他所过的是“此间日夕惟以眼泪洗面”的囚虏生活,一种复仇雪耻的反抗情绪磅礴郁勃于胸臆间,而又处于不但不敢言而且不敢怒的环境压迫之下,却无心流露出“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风”(《相见欢》)这一类的无穷哀怨之音,那骨子里难道单是表达着林花受了风雨摧残而匆匆凋谢的身外闲愁而已吗?又如爱国词人辛弃疾的作品中,几乎全部贯穿着“忧国”“忧谗”的两种思想感情,有如《摸鱼儿》的“斜阳烟柳”,《祝英台近》的“层楼风雨”,《汉宫春》的“薰梅染柳”,《瑞鹤仙》的“开遍南枝”等,都得将他的整个身世和作品本身紧密联系起来看,把全副精神投入其中,乃能默契于心,会句意于两得。所谓“知人论世”,也是欣赏前人作品的主要条件。 所谓词的“生香真色”,又从什么地方去体会呢?我以为要理解这种境界,得向作品的意格和韵度上去求,要向整个结构的开阖呼应上去求。至于“真色”和“借色”之分,最显著的一点,就是要像唐未觉作州之难也。 这说明他的最后阶段,也就是严羽所说的“透彻”阶段。这在诗家叫作“妙悟”,词家叫作“浑化”,也就是陆游所说的“文章本天成,妙手偶得之”。再明白地说,也只是深入了解过前人积累的经验,融会贯通了各种语言艺术,“物来斯应”,从而解决了思想性与艺术性的结合问题;只是把作者所要说的话,如实地巧妙地表达得恰如其分而已。 王国维推演其说,把来谈词,也有所谓三种境界的说法。他说: 古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊《蝶恋花》)此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(柳永《凤栖梧》)此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处。”(辛弃疾《青玉案?元夕》)此第三境也。 ——《人间词话》卷上 这第一境是说明未入之前,无从捕捉,颇使人有“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”之感。第二境是说明既入之后,从艰苦探索中得到乐趣来。第三境是说明入而能出,豁然开朗,恰似“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。我们对于前人名作的欣赏,以及个人创作的构思,也都必须经过这三种境界,才能做到“真实为吾所有而外物不能夺”。 关于能入和能出的问题,周济在他所写的《宋四家词选?序论》中也曾谈到,他说: 夫词,非寄托不入,专寄托不出。一物一事,引而伸之,触类多通。驱心若游丝之繯飞英,含毫如郢斤之斫蝇翼,以无厚入有间,既习已,意感偶生,假类毕达,阅载千百,謦咳弗违,斯入矣。赋情独深,逐境必寤,酝酿日久,冥发妄中,虽铺叙平淡,摹缋浅近,而万感横集,五中无主。读其篇者,临渊窥鱼,意为鲂鲤;中宵惊电,罔识东西;赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒,抑可谓能出矣。 这能入和能出的两种境界,也是结合欣赏和创作来谈的。什么叫作“寄托”呢?也就是所谓“意内而言外”,“言在此而意在彼”。怎样去体会前人作品哪些是有“寄托”的呢?这就又得把作者当时所处的时代环境和个人的特殊性格,与作品内容和表现方式紧密联系起来,予以反复钻研,而后所谓“弦外之音”,才能够使读者沁入心脾,动摇情志,达到“赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒”那般深厚强烈的感染力。例如李煜的后期作品,由于他所过的是“此间日夕惟以眼泪洗面”的囚虏生活,一种复仇雪耻的反抗情绪磅礴郁勃于胸臆间,而又处于不但不敢言而且不敢怒的环境压迫之下,却无心流露出“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风”(《相见欢》)这一类的无穷哀怨之音,那骨子里难道单是表达着林花受了风雨摧残而匆匆凋谢的身外闲愁而已吗?又如爱国词人辛弃疾的作品中,几乎全部贯穿着“忧国”“忧谗”的两种思想感情,有如《摸鱼儿》的“斜阳烟柳”,《祝英台近》的“层楼风雨”,《汉宫春》的“薰梅染柳”,《瑞鹤仙》的“开遍南枝”等,都得将他的整个身世和作品本身紧密联系起来看,把全副精神投入其中,乃能默契于心,会句意于两得。所谓“知人论世”,也是欣赏前人作品的主要条件。 所谓词的“生香真色”,又从什么地方去体会呢?我以为要理解这种境界,得向作品的意格和韵度上去求,要向整个结构的开阖呼应上去求。至于“真色”和“借色”之分,最显著的一点,就是要像唐未觉作州之难也。 这说明他的最后阶段,也就是严羽所说的“透彻”阶段。这在诗家叫作“妙悟”,词家叫作“浑化”,也就是陆游所说的“文章本天成,妙手偶得之”。再明白地说,也只是深入了解过前人积累的经验,融会贯通了各种语言艺术,“物来斯应”,从而解决了思想性与艺术性的结合问题;只是把作者所要说的话,如实地巧妙地表达得恰如其分而已。 王国维推演其说,把来谈词,也有所谓三种境界的说法。他说: 古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊《蝶恋花》)此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(柳永《凤栖梧》)此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在、灯火阑珊处。”(辛弃疾《青玉案?元夕》)此第三境也。 ——《人间词话》卷上 这第一境是说明未入之前,无从捕捉,颇使人有“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”之感。第二境是说明既入之后,从艰苦探索中得到乐趣来。第三境是说明入而能出,豁然开朗,恰似“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。我们对于前人名作的欣赏,以及个人创作的构思,也都必须经过这三种境界,才能做到“真实为吾所有而外物不能夺”。 关于能入和能出的问题,周济在他所写的《宋四家词选?序论》中也曾谈到,他说: 夫词,非寄托不入,专寄托不出。一物一事,引而伸之,触类多通。驱心若游丝之繯飞英,含毫如郢斤之斫蝇翼,以无厚入有间,既习已,意感偶生,假类毕达,阅载千百,謦咳弗违,斯入矣。赋情独深,逐境必寤,酝酿日久,冥发妄中,虽铺叙平淡,摹缋浅近,而万感横集,五中无主。读其篇者,临渊窥鱼,意为鲂鲤;中宵惊电,罔识东西;赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒,抑可谓能出矣。 这能入和能出的两种境界,也是结合欣赏和创作来谈的。什么叫作“寄托”呢?也就是所谓“意内而言外”,“言在此而意在彼”。怎样去体会前人作品哪些是有“寄托”的呢?这就又得把作者当时所处的时代环境和个人的特殊性格,与作品内容和表现方式紧密联系起来,予以反复钻研,而后所谓“弦外之音”,才能够使读者沁入心脾,动摇情志,达到“赤子随母笑啼,乡人缘剧喜怒”那般深厚强烈的感染力。例如李煜的后期作品,由于他所过的是“此间日夕惟以眼泪洗面”的囚虏生活,一种复仇雪耻的反抗情绪磅礴郁勃于胸臆间,而又处于不但不敢言而且不敢怒的环境压迫之下,却无心流露出“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风”(《相见欢》)这一类的无穷哀怨之音,那骨子里难道单是表达着林花受了风雨摧残而匆匆凋谢的身外闲愁而已吗?又如爱国词人辛弃疾的作品中,几乎全部贯穿着“忧国”“忧谗”的两种思想感情,有如《摸鱼儿》的“斜阳烟柳”,《祝英台近》的“层楼风雨”,《汉宫春》的“薰梅染柳”,《瑞鹤仙》的“开遍南枝”等,都得将他的整个身世和作品本身紧密联系起来看,把全副精神投入其中,乃能默契于心,会句意于两得。所谓“知人论世”,也是欣赏前人作品的主要条件。 所谓词的“生香真色”,又从什么地方去体会呢?我以为要理解这种境界,得向作品的意格和韵度上去求,要向整个结构的开阖呼应上去求。至于“真色”和“借色”之分,最显著的一点,就是要像唐人咏虢国夫人诗所谓“却嫌脂粉污颜色,淡扫蛾眉朝至尊”,要像李太白诗所谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”。这种“生香真色”,我以为最好的例子要算李清照的《漱玉词》。譬如那阕最被人们传诵的《醉花阴》的结尾:莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。又如贺铸《青玉案》的结尾:试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。 虽然上述两首词的结尾都是前一句呼起,接着融情于景,借相映带,而此中有人,唤之欲出。但两相比较,李词一种娇柔婀娜、惆怅自怜的天然标格,足使读者荡气回肠,而视贺作却更有深一层的韵味。初不假任何装饰,只是轻描淡写,而婉转缠绵,揭之无尽。这是清照的前期作品,该和她所写《金石录后序》的下面一段对读: ★ 词学必读。词学爱好者的书单上都有《词学十讲》 ★ 词学大师权威作品。“20世纪最负盛名的词学大师之一”龙榆生先生冶毕生心血于一书,全面解析词的生香真色 ★ 国学经典著作。深入浅出、通俗好读 ★“斯文小书馆”系列丛书,全新推荐