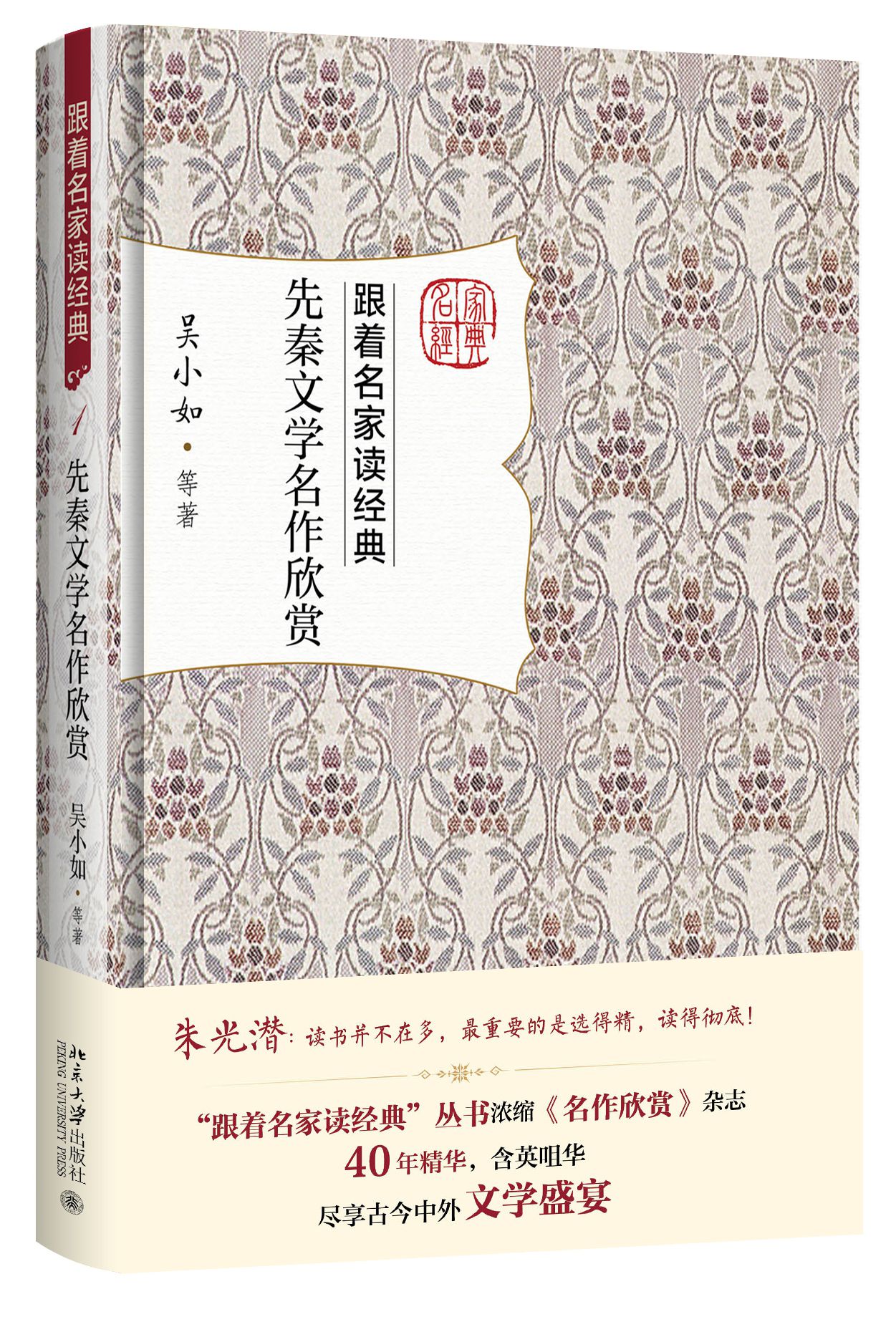

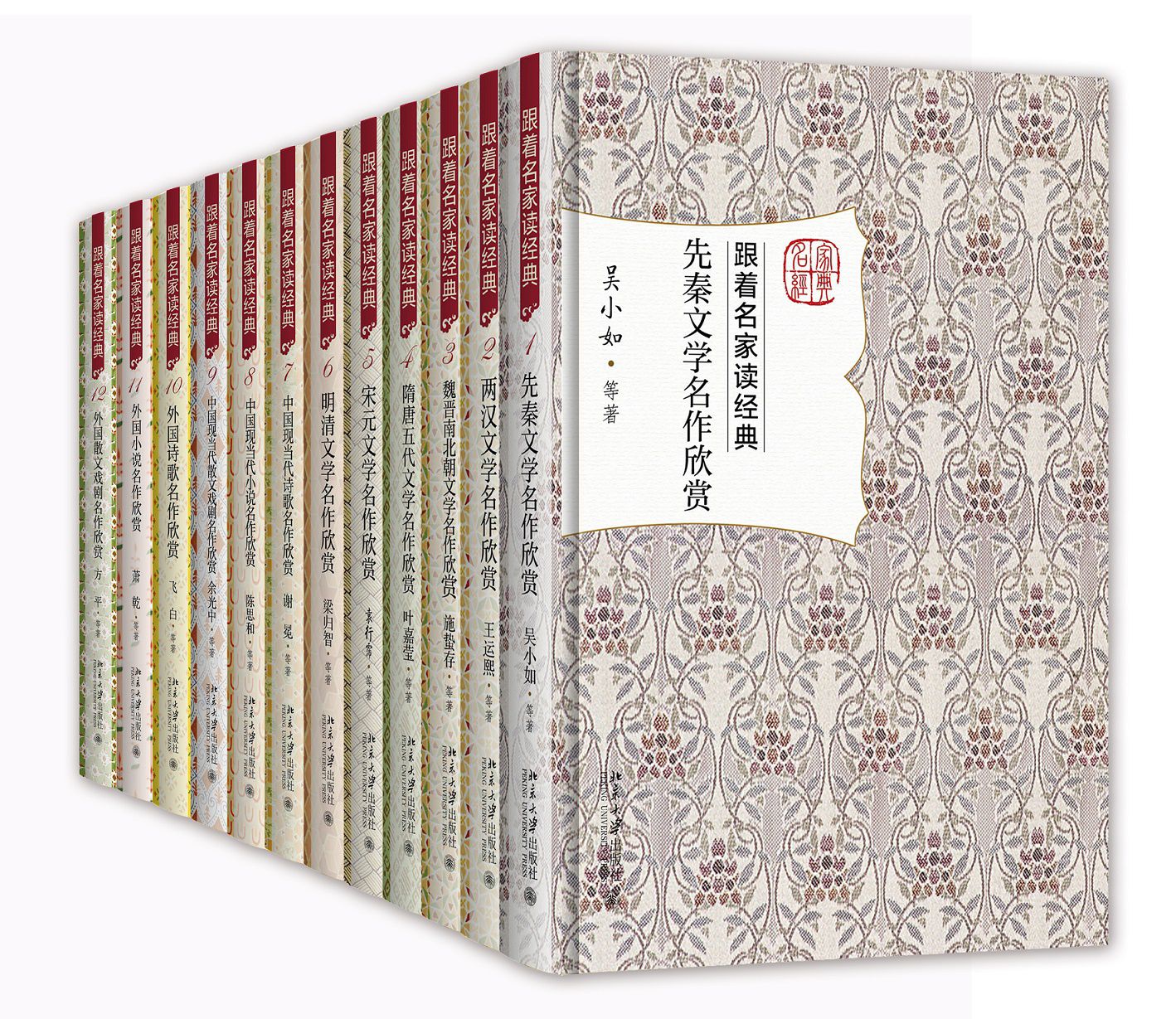

出版社: 北京大学出版社

原售价: 48.00

折扣价: 30.80

折扣购买: 先秦文学名作欣赏(精)/跟着名家读经典

ISBN: 9787301284803

吴小如,北京大学中文系、中国中古史研究中心教授,中央文史研究馆馆员。主编过《中国文化史纲要》,著有《读书丛札》、《中国文史工具资料书举要》等二十多种图书。

先秦文学名作欣赏 将*白发征夫泪 浅析《诗经·小雅》中的《采薇》和《何*不黄》 吴小如 作者介绍 吴小如,北京大学中文系、中国中古史研究中心教授,中央 文史研究馆馆员。主编过《中国文化史纲要》,著有《读书丛 札》、《中国文史工具资料书举要》等二十多种图书。 推 荐 词 远离我们两千五百多年的《诗经》,是记录我们民族先民生 活感情的美丽篇章。然而要想能欣赏它,却不是件容易的事。首 先得识字,其次得懂词,然后得明意,还要知晓一些那个时代的 历史知识。在此基础上,就有能力理解诗句的意思,理解先民的 行为意义,沟通先民的感情。吴小如先生这篇文章正是从字词句 入手,带领读者走进中华民族先民的感情世界。 推 荐 词 远离我们两千五百多年的《诗经》,是记录我们民族先民生 活感情的美丽篇章。然而要想能欣赏它,却不是件容易的事。首先得识字,其次得懂词,然后得明意,还要知晓一些那个时代的 历史知识。在此基础上,就有能力理解诗句的意思,理解先民的 行为意义,沟通先民的感情。吴小如先生这篇文章正是从字词句入手,带领读者走进中华民族先民的感情世界。 古今学者大都认为《诗经》中的《小雅》部分是士大 夫的作品,但其中有若干首诗的风格却近似《国 风》。如《小雅·谷风》一首,即明显为模拟《邶风·谷风》 之作。这里要分析的《采薇》和《何*不黄》也是拟民歌体。 《采薇》是一首反映士卒戍守边陲、备尝*旅艰苦生活 的诗。前三章以“采薇”起兴,句子形式大体相同。这正是 当时的民歌体。但第四、第五两章文字整饬古雅,不像一般 民歌那么流畅自然,足以说明此诗毕竟是士大夫的作品。诗 的写作年代历来众说纷纭。毛、郑旧说以为它是周文王时所 作,这当然不可信。汉儒有的说是周懿王时的作品,有的说 是作于周宣王之世,前后相差约百年。据史**载并用《小 雅》其他诗篇来印证,西周一代少数民族 狁长期为北方边 患,直到宣王时一直断断续续没有停止过。这首诗既属拟民 歌体,恐怕写作年代不会太早。我们姑且说它是宣王时的作品,大抵不会错。至于具体年月就无从深究了。 《毛诗序》说:“采薇,遣戍役也。”把这句话译成口 语,就是说这首诗是描写被派遣到边境去戍守的士兵们的生 活的。这样笼统地说本不算错。因为从全诗看,**章写启 行出征,第二章写*队在途中,第三章写战士到达边境,第 四章写与敌作战,第五章写严加戒备,*后一章写在归途中 对这次远戍做了一次总的回顾。层次井然,并不费解。但从 东汉郑玄的《毛诗笺》开始,有些人硬把这首诗讲成人们在 出发时便已预见到将来的战斗和归途的辛苦,这就未免太牵 强了。所以明朝人何楷在《诗经世本古义》一书里对这种说 法大加驳斥。我们认为何楷的理解是对的。古代士兵戍守边 防,不仅作战时有生命危险,在往返的途中也十分辛苦。* 末一章,诗人写战士们在归途痛定思痛,用意是很深刻的, 如果依照旧说,在刚出发时就预言归来时的情景,不但缺乏 现实生活基础,而且近于无中生有,把感人至深的描写弄 得虚假化了。清末的王先谦在《诗三家义集疏》中说“《采 薇》乃君子忧时之作”,还是比较中肯的。 解释这首诗,首先要弄清楚,前三章以“采薇”起兴, 究竟何所指?我以为其中并无深文奥义,只是表现时间上的变化。“薇”是野菜,俗称野豌豆,豆苗可以吃,所以人们 去采它。“作”是从地里生长出来,“柔”指豆苗柔嫩可 食,“刚”指老且硬,到了秋天,苗已成萁,又老又硬,不 能吃了。第六章说兵士们出发时“杨柳依依”,乃初春景 象,这不也正是豆苗刚刚出生的时候吗?等到它又老又硬, 已经从春到秋;及至撤防归来,早又进入冬天,遇上“雨雪 霏霏”的季节了。这是前三章的每章开头两句的解释。 其次,前三章还三次提到“曰归曰归”。这就是说, 士卒们无时无刻不在算计着什么时候可以回家。**章“岁 亦莫止”的“莫”是“暮”的古写字。“岁暮”,通常指秋 冬之交,不指年底。第三章的“岁亦阳止”,“阳”指农历 十月,比“岁暮”*晚一点,已进入冬天。这就同第六章的 “雨雪霏霏”前后呼应,说明士兵在外戍守已经过了整整一 个年头。附带说明,诗中好几个“止”字,还有“思”字、 “曰”字,都是虚词,不是语尾助词就是语首助词,并无实 际含义。这是读《诗经》必须注意的。 **章的后四句,点明这些士兵为什么不顾妻儿老小, 而且不能安居乐业。诗人反复说这是为了“ 狁之故”。这 样强调,一是表示局势紧张,敌人逼近,边陲告急;二是表示这些士兵还有一定的爱国心,为了不让 狁入侵,不能不 抛家撇室,出征远戍。当然,他们的远行是被动的,不是完 全出于自愿的。西汉名将霍去病说:“匈奴未灭,何以家 为!”确是豪言壮语。但我觉得,他是反用《采薇》诗意, 把被动语气换成了正面的慷慨陈词。“靡室靡家”,等于说 顾不上个人的家室,“不遑启居”,等于说再没有闲空安稳 地坐在家里了。我国古人席地而坐,同***本人的习俗一 样,不论坐和跪都是两膝着地。所谓“坐”,就是把**贴 在脚跟上,这就叫“居”。所谓“跪”,就是把腰部挺直, 使**和脚跟离开,这就叫“启”。无论“居”或“启”, 都是指平时居家过*子,而外出作战,根本没有歇息的时 间,所以说“不遑启居”。 第二章,开头说薇菜已长出嫩苗,表明时光正在流逝。 心里只想着回家,当然十分忧愁,“忧心烈烈”,指心里火 烧火燎的,等于说五内如焚。可是征人也确实辛苦,一路上 又饿又渴,无法休息。*后两句,点出仍在途中行*,驻 防地点究竟在哪儿还没有固定下来,因此也不能让人给家 里捎回任何信息。“归”同“餽”,送的意思。“聘”是 “问”,这里作名词用,等于说音信、消息。 第三章,写士兵已抵达边界。“王事靡盬”,《诗经》 中屡见,意思说为天子办事简直永无休止。“孔”是大、非 常的意思。“忧心孔疚”,是说内心忧伤使自己**痛苦。 “我行不来”,旧说都讲成我这次出征有去无回。但清人 马瑞辰在《毛诗传笺通释》里解释《小雅·大东篇》,把 “来”字讲成慰抚的意思。我以为这里也不妨用马瑞辰说, 那么“我行不来”就是说我这次远戍出征,并没有人来慰问 我。接*慰问,这原是一个战士心里所希望的,然而连这点 希望也终于落空了。 第四、第五两章应该连读,改用常棣之花来起兴。第 四章头两句说,那开得十分茂盛的是什么?回答是常棣之 花。“尔”,也可以写成“ ”,是花开得十分繁密茂盛的 意思。常,就是常棣,李时珍《本*纲目》认为就是棠棣, 是一种果树。“华”和“花”本是一字。这两句借常棣之花 盛开,以引起下文,比喻“君子之车”装饰得**漂亮。 “路”是假借字,本字应写作“辂”,是大车的意思。“君子”指*中统帅。春秋以前,打仗都是车战,主帅坐在四匹 马拉的战车上指挥,发布命令。“戎车”就是战车、兵车。 “四牡”是四匹公马,“业业”是高大肥壮的样子。这几句全力形容主帅的战车,显得*容威严,声势很大。尽管如此,战士们却不可能安定下来,要时时准备作战。“捷”也是假借字,本字是“接”。一个月要同敌人接触三次,说明前线战斗生活是多么紧张激烈。然后紧接下去写到第五 章。这一章的前四句省略了主语“戎车”,意思说战车前面 驾有四匹马(“骙骙”是强壮的样子,下文“翼翼”是整齐 的样子),而这样的战车是主帅所凭借的,也是士兵们用来 隐蔽身体的。这里的“小人”和“君子”相对应,指士兵。 “腓”是“庇”的通假字,这里当隐蔽讲。下面写到主帅用 的**——弓和箭。但诗人没有直接写弓箭,而是用局部代 替整体。“象弭”,是指弓的两端连接弓弦的地方装饰着象 骨;“鱼服”,指鱼皮做成的盛箭的容器,“服”字正写作 “箙”。这样的描写,既刻画出主帅的威风气派,**十分 考究,同时也说明整个队伍从上到下都戒备森严,气氛异常 紧张。所以七、八两句说:“怎么能不每天戒备呢? 狁是 很厉害的啊!”“棘”同“急”,是一个意思。 从这两章的内容看,诗的作者显然是上层士大夫,否则 他不会对主帅的战车和**感兴趣,也不会着重写主帅的气派威风。但这两章并未游离于全诗之外,它同前后几章还是紧密相连的。第四章写交战,第五章写戒备,都是战场生 活的具体反映。主帅尚且紧张,士兵们的辛苦也就可想而 知了。 古今诗人、学者都认为《采薇》的第六章写得*好。 其所以好,首先是通过对自然景物的描写显示出季节上的变 化,点明时间的流逝和征途的遥远。其次是景物本身就形成 强烈的对比。但在对比之中又有着一以贯之的惆怅忧伤。出征远戍,心情沉重,“杨柳”虽好,却带有依依惜别之情, 等到征战归来,照理讲应该心情舒畅了,事实却并非如此。 正如前面所说,“雨雪霏霏”的景象*增加了痛定思痛的凄惶烦恼。去的时候“载饥载渴”,虽说侥幸生还,可回程同样十分辛苦,因而一路行来也是迟缓的。这不仅指战士们长 途跋涉,步履艰难,而且反映出征人的心情也是沉重的。* 后用“我心伤悲,莫知我哀”这样直截了当、毫无掩饰的沉 痛语言作为结束,真是把战士们的心里话都说出来了。作者 尽管是上层人物,却能了解这些远戍的士兵的心,给予他们 以极大的同情。这就是我们常说的作品的人民性。 如果说《采薇》一诗,多少还带有抵抗侵略者的色彩, 诗人在同情战士们的征戍生活的同时,还对带兵的主帅做了 10 跟 着 名 家 读 经 典 一些正面描绘,那么《何*不黄》就纯粹是一首为苦于劳役 的征夫们倾诉哀怨的佳篇了。 由于从事劳役的征夫们一年四季在外奔波,*容易见 到的就是一望无边的*原,因此诗人以“何*不黄”起兴。 *的枯黄正如同人的憔悴,这比喻是很形象的。**章共四 句,中间两句是并列句式,而*后一句才点明这样辛苦劳碌无非是替*高统治者去“经营四方”。所以这四句诗不是一般的两句一组、上下对应的。“何*不行”,是说一年之中没有**不在外奔走,而“何人不将”,则指万民无不从 事劳役,几乎无一人可以幸免。前一句指一年中的每一个 *子,后一句指一国中的每一个人。“将”与“行”是同义 词,都是指四处奔走。我们不妨用《小雅》中的《北山》一诗来对照一下。 《北山》里是这样写的:“溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。大夫不均,我从事独贤。”这里的“贤”是多劳的意思。《北山》的作者抱怨自己*到不公 正的待遇,同那些高高在上的“大夫”相比,只有他一个人 辛辛苦苦,奔波劳碌,他感到心里委屈。这还只限于个人的 遭遇。而这首《何*不黄》,就不是微弱的**而接近于大声疾呼的呐喊了。所以在第二章的末尾,诗人竟然愤慨地 说:“哀我征夫,独为匪民?”译成口语,就是:“可怜我 们这些征夫,难道唯独我们就不是人了吗?” 第二章还有几个词 比 较 费解 。 首先 “ 何 * 不 玄 ”的“玄”字。旧注都把它讲成黑色,认为*枯之后逐渐由黄 变黑。这本不算错。但清人陈奂在《诗毛氏传疏》中却把“玄”字讲成了“蔫”。我们常说花*快要枯萎时就打蔫儿。“玄”就是打蔫儿的意思。**章的“黄”形容*枯时 的颜色,这里的“玄”则是指*枯时的形态。我觉得这个讲法很形象,比讲成黑颜色*生动细腻。其次是“何人不矜” 的“矜”字。这个字在这里可以读“鳏”,指丧妻的男子。 可摆在这儿就不大好讲。马瑞辰认为这个“矜”是“瘝”的 通假字,“瘝”与“鳏”同音,当生病讲。连上**句,意 思说,没有不打蔫儿的*,没有不累得生了病的征夫。所以 下面接着说:“哀我征夫,独为匪民?” 第三章,诗人的口吻就*加激烈了。“兕”和“虎”都 是野兽,只有这种猛兽才整天在旷野里行走。诗人说,我们 又不是野兽,竟然整天在荒山野地里奔走。可怜我们这些征 夫,想要休息一下,却连一朝一夕的闲空都没有。难道人真 12 跟 着 名 家 读 经 典 的连野兽都不如么? *后一章,又用毛尾蓬松的狐狸来起兴。意思说,只有 野生的狐狸才在深*丛中钻来钻去,而在我们的大路上,只 有远行的征夫们乘坐着高高的栅车来来往往。 全诗四章,先用到处都有而听其自生自灭的野*起兴, 然后又用一年到头在旷野荒*中生活的各种野兽打比方,说 明这些终年奔走于四方的服劳役的人,就跟*木**一样, 既不能享*人类应有的待遇,*谈不上过安居乐业的生活。 作者把一腔哀怨愤激之情,用极为精练的语言写得淋漓尽 致。这在《小雅》的诗篇里,称得起是千锤百炼之作。我们 不禁为两千多年前的诗人大声喝彩了。 原 文 采 薇 采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡 家,狁之故。不遑启居, 狁之故。 采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈 烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。 采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡 盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。 彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。 驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。四牡翼 翼,象弭鱼服。岂不*戒? 狁孔棘。 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟 迟,载饥载渴。我心伤悲,莫知我哀。 何*不黄 何*不黄,何*不行。何人不将,经营四方。 何*不玄,何人不矜。哀我征夫,独为匪民? 匪兕匪虎,率彼旷野。哀我征夫,朝夕不暇。 有芃者孤,率彼幽*。有栈之车,行彼周道。 浓缩《名作欣赏》杂志40年精华 含英咀华,尽享古今中外文学盛宴 名家云集,群星璀璨,泽被几代读者 作者阵容强大:萧乾、周汝昌、施蛰存、萧涤非、沈祖棻、李健吾、程千帆、袁行霈、吴小如、叶嘉莹、余光中、谢冕、柳鸣九、陈思和……