出版社: 上海古籍

原售价: 45.00

折扣价: 28.80

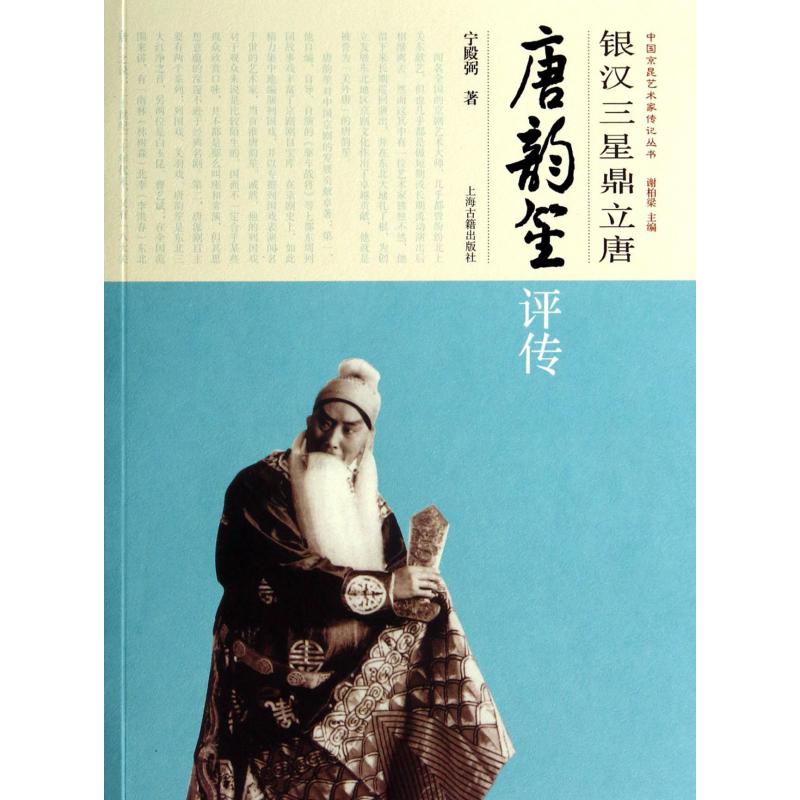

折扣购买: 银汉三星鼎立唐(唐韵笙评传)/中国京昆艺术家传记丛书

ISBN: 9787532558230

宁殿弼 笔名“霁晨”,1941年农历五月五日生于辽宁省瓦房店市。先后毕业于甘肃财经学院政治经济学系、东北师范大学中文系。曾任《辽宁戏剧》理论编辑,《社会科学辑刊》文学编辑,辽宁社会科学院副研究员、特邀研究员,中国戏剧家协会会员,辽宁省戏剧家协会理事,中国民主同盟辽宁省委文化艺术委员会副主任等。现任青岛大学师范学院中文系教授、督学,山东省当代文学研究会理事,青岛市现当代文学研究会副会长,青岛市影视文化研究会秘书长,青岛市戏剧家协会理事。出版专著:《戏林拾薪》、《当代中国戏剧家论谭》、《关东奇伶唐韵笙》、《新时期探索戏剧研究》;译著:日本长篇小说《海誓山盟》(合泽);合著合编:《中华百科要览》、《中国烹饪文化与京剧艺术》、《文艺美学辞典》、《古代爱情涛词鉴赏辞典》、《古典文学鉴赏集》(三)、《电影艺术欣赏》、《中国现代文化名人爱国故事》、《中国现代文化名人爱国诗选》、《当代中国文学名作选读》等。曾发表书评、影评、电视剧评、文艺随笔、散文、杂文、诗词等数百篇。

一、童年的变迁 有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途 路中,大概可以看见世人 的真面目。 ——鲁迅:《呐喊·自序》 “忽听得老娘亲来到帐外(呀呃),杨延昭下位 去迎接娘来。见老娘施一礼躬 身下拜……” 挂着绣花守旧的舞台上传来清脆如鸟啭莺啼、由 缓渐紧、起伏连绵的高音长 腔,台下爆发一阵热烈的掌声和叫好声。这是民国三 年(1913)上海二马路老天蟾 舞台的一个演出场面,原来演唱这段《辕门斩子》[ 西皮导板]接[西皮慢板](或称 之为[三眼])“娃娃调”的竟是一个身高仅及鞭长 、脸庞不如碗大的童伶。这个扮 演杨延昭的童伶是谁呢?他就是唐派艺术的创始人— —11岁开始舞台生涯的唐 韵笙。唐韵笙本不姓唐,他原名石斌魁。提起唐韵笙 名字的来历,说来话长。 1903年(清光绪二十九年癸卯)农历十一月初十 ,坐落在福建省福州市繁华商 业区河东街的一个深宅大院里,传出一声婴儿的啼哭 ,一个生得五官端正、模样可 人的男孩呱呱坠地了。看他生来身体硕壮,爷爷给他 起名叫“石斌魁”,小名 “强子”。 小斌魁的先祖是满族外八旗,祖籍在辽宁省沈阳 ,属正红旗。祖父石秀川青年 时代就随清军被派驻福建当差,退役后便在福州城定 居下来。石家宅邸颇具规模: 门前铺大石板条,门首钉着一个木牌,上书“沈阳石 寓”四字。进了门楼,便是宽敞 的客堂,后面有天井,后院庭中种着龙眼、荔枝、黄 皮树。院墙外靠着河,环境幽雅 清静。父亲石寿臣,幼承家学,当了秀才,能写一手 好字,作得满纸好文章,靠官俸养 家。母亲姓郎,名惠兰,是一位相貌姣好、性情温柔 、知书识礼的大家闺秀。他们在福 州结婚,生下三男一女:长子石斌栓,次子石斌魁, 女石玲子,三子石斌贤。 老二小斌魁长到6岁就显出天资出众,石寿臣夫 妇喜爱非常,送他人私塾拜先 生。穿过老式的石板路,走不多远,就到了悬挂“行 春首境”匾额的旧庙改成的私塾 馆。斌魁同十来个小伙伴,每天喉咙鼎沸地背诵 着《三字经》、《千字文》、《大学》、《中庸》、 《论语》、 《孟子》。老先生见头上扎着双丫角的小斌魁长得 俊,又有灵气,宠爱有加,很想在他身上多倾注一 番心血,把他培养成一个能显亲扬名的才子。 然而,天有不测风云,谁料刚过40岁的石 寿臣一天吃完面条,突然闹肚子,没过几日就撇 下妻儿老小长逝了。自此,石氏家道中落,失去 了生活依傍,由小康坠入困顿。因无力偿还债 务,不得不把整幢老宅抵押给债主,举家从河东 街搬出来,到背靠城墙的南门大街另租一处小 点的房舍安身。这地方离闹市近,对面是茶馆, 旁边是毛笔庄,行人熙来攘往。 母亲去给人家当保姆,洗衣服,又把哥哥斌栓送到科 班学艺,这样困难就减轻 一些。小斌魁也变得十分懂事:体念长辈的辛苦,课 余抽空便自己上街做点小买 卖,卖点糖果、香烟之类,以分担一点家庭用度。光 是这些还远不能解决全家糊口 问题,五口之家的生计主要靠爷爷石秀川拼命干活支 撑着。辛亥革命后,到了民国 时代,行伍出身的石秀川断绝了清廷俸禄。如何谋生 呢?幸好他学得一手编织竹 柳的巧手艺,不但会编筐篓、竹器,扎制风筝、彩灯 也相当拿手。按福建民俗,每逢 夏日,特别是九月九日重阳节,人们都喜爱放风筝。 那当儿,石秀川总要在家门口 摆出他扎的各色各样风筝出售:蝴蝶的、蜈蚣的、龙 的,还有“和尚背尼姑”、“时迁 偷鸡”……到了冬天,正月十五逛花灯的前夕,爷爷 的小屋里上上下下的架子上又 挂满了叫人眼花缭乱的彩灯:绣球灯、走马灯、荷花 灯、鲤鱼灯……爷爷的手艺渐 渐有了名气,收入也增加了。就这样,一家人的生活 总算维持过来。 正当全家忙于东奔西走、艰难度日之际,从上海 来个戏班到福州台江讯舞台演 戏,那是辛亥革命那年(1911),领班的叫唐景云, 30来岁,原籍河北武清县南蔡村 郭官屯,是唱河北梆子的,文武花旦应工。他出身于 河北宝坻县“永胜和”科班,擅 演《阴阳河》、《大劈棺》等剧,与他同班的有著名 京剧演员程永龙、一盏灯(张云青) 等。唐景云带的戏班找不到住处,正巧石家在南门街 的木板平房还有两间空闲着, 经人介绍,石秀川答应借给唐景云夫妇等七八个人暂 住。 演戏的间隙,唱角的常聚在石家的客堂内练功, 拉弦吊嗓。小斌魁在一旁观瞧人 了迷,常常连饭都忘了吃。原来,这娃子早就和戏沾 了边,石家附近有个小戏园子,斌 魁两年前就时常钻进戏园子里看戏。打那时候起,幼 小心灵就播下了戏剧的种子。 唐家班的到来像春风化雨,催发了这颗种子的萌芽。 每当放学回家后,小斌魁时不时 围着唱戏的跑前跑后,端茶送水,一会儿给伶人带路 当向导;一会儿跟伶人上茶园(即 剧场)后台打零杂,就像戏班里的一个小家人似的。 时间长了,无儿无女的唐景云自 然把他当儿子一样看待,三天五日地让斌魁在他们那 儿吃饭。唐景云相中了石斌魁 是个可造之才,暗暗盘算把他培养成遍地走红的“名 角儿”,以支撑戏班的门面。 二、跨进梨园的门槛 蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬劳。 ——《诗经·小雅·蓼莪》 一年后,唐家班演出合同期满,要回上海去了。 临行前唐景云把石斌魁叫到自 己的屋里,拉着他的一双小手说:“强子,我们要走 了,你跟我走吧,跟我学戏,我带 你去上海、天津,去很多地方,保你享福。”小斌魁 眨了眨机灵黑亮的小眼睛,想了 想,爽快地回答:“唐叔叔,我乐意,可我舍不得我 妈、我爷,怕他们不让。”于是,唐 景云把石秀川、郎惠兰请到客堂落座,拱手施礼道: “强子这孩子是个好苗子,请二 位恩准把他写给我吧!他学戏肯定会有出息。”石秀 川、郎惠兰明白,孩子写了 字就等于写了典身契呀!当家长的怎能心甘情愿呢? 沉吟半晌,紧锁双眉的爷爷 方才开口:“强子他妈,你倒说话呀,你舍得吗?” 郎惠兰眼里噙着泪花,百感交集地 说:“孩子是娘身上的肉,我怎么舍得?不过,让他 跟小老板学点能耐,日后有碗饭 吃,也是好事。再说,他走了,家里还省些,您老也 少挨点累。” “不管家里有吃没吃,孩子在身边,总算眼睛看 得见。这若是带走了,不在本 乡本土,想见面都不知上哪儿找去。”爷爷脸上现出 忧戚的神色,一手捻着胡须说。 “八年为期,学徒期满,孩子你们可以领回来。 ”唐景云说。P3-5