出版社: 台海

原售价: 68.00

折扣价: 42.20

折扣购买: 不要挑战人性2

ISBN: 9787516837634

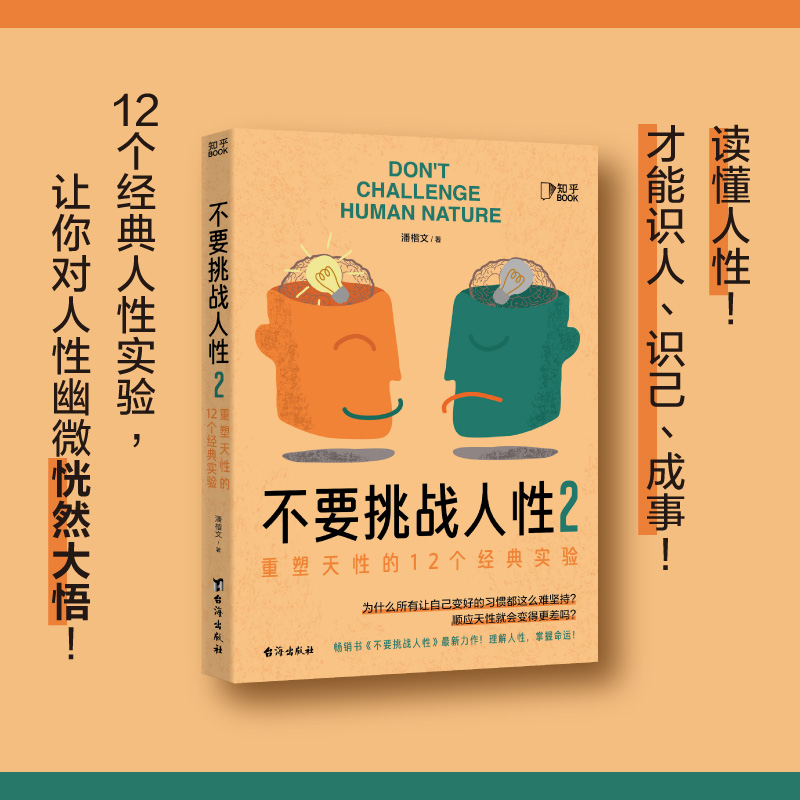

"潘楷文,心理学作家,畅销书《不要挑战人性》作者。 毕业于北京师范大学心理学,原国防大学心理学专职教员,退役军人;国家二级心理咨询师,心理培训师,团体心理治疗师;中国“学生关爱计划”系列心理教育课程负责人;全国“公益进校心理知识科普”项目联合创始人;“童话兔心理宇宙”品牌联合创始人 ,首席内容官;外交部《世界博览》杂志特邀作家,知乎“盐选”专栏特约作家。"

"01 从“遗忘曲线”到“幽灵之战”,再到“人脑清醒手术”:记忆是什么?它在哪里? 人类对于记忆的探索其实起源很早,古希腊时期的先哲们就已经开始在哲学层面探讨人类的记忆问题了。他们把记忆看作身体里的一股气体,或者灵魂中的某种神圣力量,这些都带有很强的主观色彩。1650年,心理学家洛克和霍布斯对记忆展开了唯物主义的分析,但也只是停留在形而上学的描述上,并没有定量分析的过程。而真正从现代科学角度,用实验和量化的方法来探索记忆的第一人,正是大名鼎鼎的西方心理学泰斗赫尔曼·艾宾浩斯,而他为世人所熟知,则是因为他绘制了“艾宾浩斯遗忘曲线”。 第一个能定量的记忆实验 赫尔曼·艾宾浩斯生于普鲁士王国时期莱茵省巴门市的一个富商家庭,他的家庭很重视他的教育。在接受完基础教育后,17岁的艾宾浩斯进入著名的波恩大学学习历史学和语言学。1870年,和其他爱国的普鲁士青年一样,艾宾浩斯也应征加入了普鲁士军队去参加普法战争。战后,他转入哈雷大学和柏林大学专研哲学,1873年获得波恩大学哲学博士学位。 在1867年时,艾宾浩斯在巴黎的一家书摊上偶然发现了一本旧书《心理物理学纲要》,而这本书正是德国著名心理学家、实验心理学先驱古斯塔夫·西奥多·费希纳所著。而费希纳用数学的方法来研究心理现象的思路让年轻的艾宾浩斯顿开茅塞,他决心像费希纳一样,通过严格的数据测量来研究记忆。这在当时的时代背景下,是一次非常难得的进步。 说起来容易做起来难,研究记忆的第一个难题出现了—要记忆什么材料呢?艾宾浩斯发现,如果用散文、诗词或者《圣经》里面的内容作为记忆材料是不现实的。因为在实验过程中,无法确定这个人的记忆情况到底是文化背景影响的还是知识经验影响的,抑或记忆本身的心理机制在起作用。而且,人们所使用的语言也是影响因素,因为人会下意识地使用“词语联想”,比如当看到“乘坐”这个动词,他就会下意识地联想到“汽车”“飞机”“火车”等跟交通工具相关的名词,这种语言上的作用也会影响到记忆过程。 心理学之所以能够成为科学,根本原因在于心理现象中的任何命题,都是可以通过实验和统计的方式来证伪的;而要在一个实验中证伪一个命题,就必须让实验中的自变量可观察、可控制。艾宾浩斯开始研究记忆与遗忘的关系,他认为记忆材料背诵的次数、复习的次数、复习的时间间隔等因素,都是自变量,而因变量则是回忆出来的记忆材料的数量和质量,这样就构成了自变量与因变量之间的因果关系。 如何才能把记忆材料对记忆本身的影响排除呢?这就是艾宾浩斯的创举了—他非常智慧地选取了一种无意义音节作为记忆材料。无意义音节就是两个辅音夹一个元音构成的单音节,如lef,bok或gat。这些音节没有任何意义,而且辅音和元音能拼在一起的组合相当多,就这样,艾宾浩斯一共搞出了将近2300个音节。如此一来,理想的实验材料就有了,这些记忆材料既跟文化背景不相干,也让人无法联想。 艾宾浩斯首先拿自己做了一系列实验,他一边背诵那些无意义音节,一边严格且客观地记录着。这个实验可以说枯燥极了,一般人是绝对承受不住这样煎熬的过程的。也难怪艾宾浩斯刚开始要用自己做实验,很有可能是因为他找不到人。经过无数次的实验,艾宾浩斯把收集来的数据汇总在一起,画出了一条记忆曲线。这条曲线的纵轴代表能够记住的无意义音节的数量,横轴则代表记忆完毕后所间隔的天数,间隔的这几天是不用复习记忆的。 艾宾浩斯发现,这条曲线刚开始下降的趋势非常明显,后来开始慢慢平缓。也就是说,记忆遗忘的速度是不规则的。记忆完毕后,最开始的阶段是遗忘最快的,而随着时间的推移,遗忘的速度逐渐放慢。最后,遗忘停止,没有被遗忘的记忆就变为了长期记忆,可以被随时调取或者在某些特殊环境和某个事件的触发下再次让人想起来。艾宾浩斯把这条曲线称为“保持和遗忘随时间的函数”,也就是著名的“艾宾浩斯记忆遗忘曲线”。 虽然艾宾浩斯的记忆实验对于记忆研究是一次开创性的巨大进步,但由于实验材料采用的都是无意义音节,使得研究结果跟现实产生了巨大差距。因为在现实生活中,我们不大可能遇到去专门记忆无意义音节的情况。那如果是记忆有意义的材料,实验结果会怎样呢?艾宾浩斯也想到了这个问题,于是他又做了这样一个实验:他把受试者分成两组,每组10人,同时背诵《唐璜》里的一段内容。唐璜是蒂尔索·德·莫利纳小说《塞维利亚的嘲弄者》中的主人公,是世界文学史上家喻户晓的人物,法国剧作家莫里哀的讽刺喜剧《唐璜》,英国诗人拜伦的长诗《唐璜》,都是仿照此剧中这一形象而创作。 在实验中,艾宾浩斯先让第一组受试者用“朗读+回忆”的方式去朗读一小段文字,接着开始回忆这部分内容,先通过回忆,验证哪些被记住了,哪些没有被记住,然后将没有被记住的部分再看书背诵;而第二组只采用单纯的死记硬背。随后,艾宾浩斯在实验开始后的30分钟、2小时和4小时的时候,对两组受试者进行了考查。结果发现,24小时过后,第一组受试者记住了98%的内容,而第二组只记住56%;7天之后,第一组记住70%,第二组记住50%。也就是说,第一组的记忆效果并没有好于第二组太多。这表明,一次复习虽然会增加记忆的保持度,但随着时间的推移,这种优势会逐渐降低,该忘记的最后都会忘记。 艾宾浩斯还做了一个对比实验,用同样的时间,一组受试者记忆无意义音节,另一组背诵诗词中的音节。结果发现,第一组记住12个无意义音节,平均需要重复16.5次;为了记住36个无意义音节,需重复54次。而第二组记忆六首诗中的480个音节,平均只需要重复8次就能记住。换言之,如果当事人能够对所记忆的内容有全面的理解,就会大大提高记忆效果。这一系列实验做下来,却让艾宾浩斯产生了新的疑问,为什么无意义的材料和有意义的材料之间,记忆效果的差别会如此之大呢?人的记忆到底是怎么回事呢?这些问题,艾宾浩斯回答不了。 这里顺便提一句,一些背单词的App和号称使用了“艾宾浩斯遗忘曲线”的很多英语学习机构,基本上都属于商业炒作。因为“艾宾浩斯遗忘曲线”适用的是无意义音节,而我们学英语、背单词,学的都是有实际意义的内容,死记硬背肯定是有问题的。 进阶的“幽灵之战” 就在艾宾浩斯对记忆的很多问题苦苦求索时,英国心理学家弗雷德里克·巴特利特同样对人类的记忆很着迷。巴特利特发现,人们往往很容易按照自己喜欢或者习惯的方式去回忆事情,并且在回忆事情的时候,总是会按照自己的喜好去刻意记住那些符合自己预期的细节,然后对其他细节进行编造。而且在编造的时候,逻辑还挺自洽。这个现象让巴特利特感到十分有趣,于是他设计了一个著名的“幽灵之战”实验。 这个实验其实很简单,巴特利特放弃了艾宾浩斯采用的无意义音节和词汇记忆的方式,而是把记忆材料换成了一个关于北美印第安部落的故事,这个故事中包含了许多不同的元素,比如地名、人名、行为的描述等。实验参与者需要在短时间内记住这个故事,然后在未来的几小时或几天内回忆并重述这个故事。而巴特利特则需要在旁边认真倾听,并且详细记录参与者所说的每一个字,再对参与者连续几次的回忆内容进行对比分析,一方面看看他们能回忆起多少内容,另一方面也要看回忆出来的故事质量如何、回忆内容相较原来的故事发生了哪些变化。 下面是这个故事的原文: 一天晚上,两个伊古烈的青年男子去河边捕海豹,当他们到达的时候,天空充满了雾气,周围一片沉寂。然后他们听到打斗的嘶喊声。他们想:“可能要打仗了。”他们逃到了岸边,躲在一根大木头后面。就在此时,远处出现了几条独木舟,桨声渐近,一条独木舟向他们驶来。舟上有五个人,他们对这两个青年说: “我们想带你们一起去。我们正沿河而上去作战。你们觉得怎么样?” 两个青年中的一个答道:“我没有弓箭。” “箭就在舟里。”他们说道。 “我不想去,会被杀死的。再说,我的亲友会不知道我去了哪里。” 但是,另一个年轻人加入了他们队伍,那个不想去的回家了。战士们继续逆流而上,到达卡拉马对岸的一个城镇。人们跳进水里,开始作战,许多人被杀死。没过多久,这个年轻人听到一个战士喊道:“快,回家去,那个印第安人已经被射中了。”此时,这个年轻人想:“哦,原来他们是鬼魂。”但他并没有感觉到不适,尽管战士们说他已被射中。 独木舟回到了伊古烈,那个年轻人上岸回家,生起了火。他告诉每一个人:“看,我和鬼魂一起去打仗。许多同伴被杀死,那些敌人也死在我们的箭下。他们说我被射中了,但我没有感觉到受伤。” 他告诉了所有的人,然后慢慢平静下来。当太阳升起的时候,他倒下了,嘴里流出黑色的液体,脸变得扭曲。人们跳起来哭着喊他,他死了。 巴特利特先让参与者记忆这段故事,过段时间,再让参与者重新讲这个故事。下面是其中一名参与者的复述: 两个年轻人去河边捕海豹。他们躲在一块岩石后面,一艘载着战士的船向他们驶近。然而,战士们说他们是朋友,并邀请两人帮助他们去寻找河那边的一个敌人。年纪大些的青年说他不能去,因为如果他不回家,他的亲友会非常焦急。 所以那个年轻一点的人与战士们一起前去。 晚上,他回来了,并且告诉他的朋友们他曾在一场大战役中作战,双方都有许多人被杀死。生起一堆火之后,他就寝睡觉了。早晨,当太阳升起来的时候,他病倒了,邻居们都来看望他。他告诉他们,他在战斗中已经受伤,当时没有觉得疼痛。但是他的病情迅速恶化。他挣扎尖叫,倒在地上死了。一些黑色的东西从他的嘴里流了出来。 他的邻居说他一定曾和鬼魂一起作战。 与故事原文对比不难发现,参与者所复述故事的主线虽然还在,但有一些细节已经被篡改了,比如把“同伴们”篡改成了“战士们”,还增加了一些细节,比如“挣扎尖叫”等。两年半后,巴特利特再次让参与者对故事进行复述,下面是复述的情况: 一些战士前往发起反对鬼魂的战争。他们战斗了一整天,某位成员受伤了。晚上,他们背负着受伤的人回到家。当这一天接近结束时,他的伤势迅速恶化,村民们都来看他。太阳落山时,他悲叹一声,嘴里流出了黑色的液体。他死了。 可以看到,经过两年半的时间,参与者能复述出来的内容和原文相比,只剩下故事的“骨架”了,细节几乎全部消失了。也就是说,当人们在回忆一个完整的、有意义的,并且跟我们日常生活有关系的故事时,不是严格遵循“艾宾浩斯遗忘曲线”一开始就迅速忘记,而是会缓慢地遗忘,并且根据我们以往的经验和预期,把遗忘的细节用“编造故事”的方式补上去。如果实在补不上了,就强行用逻辑去解释故事。 巴特利特专门为这种现象起了个名字叫“心理框架”。在记忆的过程中,当我们尝试回忆某个事件时,会使用心理框架来帮助自己补全和组织我们的记忆。如果事件的细节不符合我们的心理框架,那么我们就会直接选择忘记这些细节,或者将其替换为符合我们心理框架的内容,甚至往记忆内容里添加“私货”,特别是跟我们内心预期、情感和情绪相关的内容,很容易被嫁接进我们的记忆内容中。当我们所记忆的内容符合我们的心理框架时,我们记东西就会变得很快,也很容易记住。 再后来,巴特利特又做了一个“传话实验”,跟我们现在玩的传话游戏一样。先让一名实验参与者读一个故事,接着让他把故事讲给下一名参与者;而听完故事的参与者,需要把这个故事讲给再下一名参与者,以此类推。巴特利特通过这些实揭示了记忆的本质,那就是记忆并不是一个直接、完整的复制过程,而是一个主观、个性化的再造过程,它会受到人们的情感、经验和文化背景等因素的影响。而且,在记忆再造的过程中,人们往往还会调用自己的逻辑思维,并使用类比、概括和推理等思维方式,把自己的记忆内容“脑补”出来,让这些“编出来”的记忆内容看起来很符合逻辑。可以说,人们天生就是撒谎高手,而且撒起谎来“面不改色心不跳”。 但是,为什么人们的记忆是这样的?人们的记忆究竟存在哪里?调取记忆的机制又是怎样的?这些问题,巴特利特也解释不了。 大脑破坏者 为了搞清大脑的记忆机制,科学的接力棒交到了有着“神经心理学之父”称号的美国生理心理学家卡尔·拉什利手里。1890年6月7日,拉什利生于美国西弗吉尼亚州一个中产家庭,他是家里的独子。拉什利的父亲对于当地政治非常有兴趣,也在政界担任过不少职务。其母是家庭主妇,爱好收集书籍,在社区中教授各类知识。拉什利4岁就能阅读,儿时最喜欢做的就是在树林里漫游,收集各类动物。14岁高中毕业后,拉什利进入西弗吉尼亚大学主修英文。然而在选修了一门动物学后,他受到神经学教授约翰·斯顿的影响,从此爱上了生物学。1914年,拉什利在约翰·霍普金斯大学获得遗传学哲学博士学位。 在攻读博士学位期间,拉什利喜欢上了心理学,还非常幸运地结识了当时美国行为主义心理学领袖约翰·华生(一位颇受争议的心理学研究者),并且结成了很好的朋友。从此,拉什利做了华生的学生和研究助理,师生二人在连续4年的时间里,联名发表了多达14篇的心理学专题研究论文。在研究过程中,拉什利慢慢对记忆产生了浓厚的兴趣。他坚信,记忆一定以某种形式保存在人们的大脑里。而他的老师华生却说“大脑是一个无法研究的神秘黑盒子”,此话对拉什利的影响很大,他决心用行为主义“环境刺激+行为反应”的方式去探寻—动物大脑里究竟会不会留下所谓的记忆痕迹,但这些记忆又是如何才能提取到,为什么会出现艾宾浩斯和巴特利特所发现的那种现象? 由于拉什利深受行为主义心理学的影响,所以也采取了动物实验方式进行研究,比如使用老鼠、狗、鸽子等。他的实验方法也继承了老师华生的方式,那就是以“残忍直接”著称。华生残忍地直接对婴儿下手,在婴儿身上做实验,不顾科学伦理。而拉什利准备先用条件反射的方式,让老鼠学会某项技能,而“学会”就意味着“记住了”。接下来,拉什利通过手术的方式,强行把老鼠大脑的某块区域破坏掉,然后再看老鼠的行为表现。如果老鼠还记得这项技能,那就说明记忆不存在于这块脑区;如果老鼠完全不记得这项技能了,就意味着记忆存在于这个脑区。 按照这个思路,拉什利建了一个小迷宫,选取了三组老鼠。其中的两组老鼠将学习“走迷宫”—在起点处放进老鼠,在终点处放老鼠爱吃的食物,然后让老鼠学会走迷宫。第一次,老鼠跑向食物的过程很缓慢,有几次还走进了死胡同。但随着重复次数增多,这两组老鼠从起点跑到终点的用时越来越少,这说明老鼠慢慢学会了走迷宫,知道怎样才能最快吃到食物。接下来,拉什利给其中一组已经学会走迷宫的老鼠实施脑部手术,破坏大脑某个部分,再让这些老鼠去走迷宫,看它们还会不会有之前的记忆。 然而实验的结果似乎跟他开了一个玩笑,拉什利发现:无论手术破坏老鼠大脑的哪个位置,对“走迷宫”这一行为的影响都不明显。于是,拉什利开始扩大对老鼠大脑的破坏范围,本来破坏一个点,现在破坏一整片。终于,老鼠出现“失忆”情况,不会走迷宫了。但因为老鼠的大片脑区都被破坏了,所以具体记忆是在哪个脑区起作用根本说不清楚。实验只能得出老鼠失忆的程度与脑部创伤的大小相关,而与创伤的位置无关的结论。 怎么跟自己预想的结果不一样呢?拉什利换了一批又一批老鼠,后来又用猫做了“逃脱迷箱实验”—把猫锁在箱子里,并给箱子通电,让猫遭受电击。与此同时,箱子里有机关,只要猫找到机关,就能打开箱子逃走。而猫学会逃脱后,他又把猫的大脑皮质某些部分切除,再放回箱中进行实验,结果发现猫会丧失习得的逃脱行为。但是,如果再加以训练,这只猫依然能学会逃脱行为。这样的结果让拉什利直接蒙了。不过,拉什利坚定地认为自己的想法没错,肯定是实验哪个环节出问题了。 就这样,拉什利的动物实验一做就是30多年,不知道有多少只老鼠、猫、狗惨遭他的毒手。可最后,拉什利还是放弃了,因为无论他怎么破坏老鼠的大脑,老鼠依然能够顺利地通过迷箱学习实验,这似乎只能说明破坏大脑对老鼠的记忆没有影响。可是做了这么多努力,不总结出点儿理论怎么行。于是,拉什利就根据他所观察到的实验现象,总结出了“记忆整体论”,认为人的记忆存储是没有定位的,而是分散在整个大脑皮层。 当然,这个理论从今天的角度看确实存在很大问题。但当时的拉什利已经尽力了,他投入了整整30年的研究时间,之所以会得到这样的结果,一方面的确是拉什利运气不佳,另一方面也说明技术进步没有到位,人类对大脑的研究手段没跟上。 人脑清醒手术 就在拉什利夜以继日做实验时,一位加拿大的外科医生却有了一项意外的发现,他就是20世纪杰出的神经外科医生、神经外科学与脑科学奠基人之一—怀尔德·彭菲尔德。 20世纪50年代,彭菲尔德在麦吉尔大学蒙特利尔神经学研究所工作时,专门研究那些对药物没有反应的癫痫患者。癫痫发作时,患者会发出尖锐的叫声,随后会因意识丧失而跌倒,全身肌肉僵直、呼吸停顿,全身阵挛性抽搐,并开始口吐白沫。彭菲尔德发现,这些癫痫患者的大脑经常会出现异常的放电现象,而药物又无效,唯一可行的治疗方法就是通过手术把放电异常的脑区切除。 但问题来了,患者毕竟不是实验室里的动物,不能说切哪里就切哪里,万一切错部位,那就麻烦了。如何确定癫痫患者需要切除的脑区呢?彭菲尔德是一个奇才,他想到了用局部麻醉的方式,使病人处于麻醉但还有意识的状态,然后给患者开颅—先把头盖骨锯开,将大脑露出来,再用带有微弱电流的电极刺激患者大脑的不同部位,如果发现刺激到某个位置时大脑放电异常,并且患者表现出了癫痫即将发作的迹象,这个部位可能就是需要切除的。但有一点很惊悚,这时的患者都是清醒状态,躺在手术台上,裸露着大脑,还能跟彭菲尔德交流。这一场景有点像电影《汉尼拔》,汉尼拔医生把警员保罗的脑壳打开,让他露出大脑跟自己交流的镜头,着实令人毛骨悚然。 彭菲尔德用电极刺激患者大脑某个特定部位时,发现了一些特别之处:患者会突然感觉好像正身处某个儿时经历的场景,曾经的记忆非常鲜活,历历在目,甚至比做梦的感觉还真实。比如,在一个案例中,当彭菲尔德将通电的电极放置在患者的大脑上时,患者脑海中响起了音乐,她甚至能跟着脑中的旋律唱起歌来;另外一个案例中,患者似乎看见了一个人和一条狗在他家附近的路上散步,而且他家还是儿时的样子;有的患者看到一堆乱七八糟的灯光和色彩,像梦境一般梦幻;还有一个患者好像重新经历了最近发生的一幕:他正在跟母亲说,弟弟的外套穿反了。 更诡异的是,在一次手术中,彭菲尔德用电极触碰一名33岁男患者的右颞叶时,病人突然说:“我舌头上有一种又苦又甜的味道。”患者感到很迷惑,还做出了品尝和吞咽的动作。而彭菲尔德一关闭电流,病人马上说道:“哦,上帝!我感觉我正在离开我的身体。”患者看上去吓坏了,做着手势寻求帮助,感觉像是“灵魂出窍”了。然后,彭菲尔德加强了对患者颞叶区域的刺激,结果患者说他好像在原地打转,又感觉自己好像站了起来。 还有一次,当彭菲尔德用电极接触一个女者的颞叶时,她突然说:“我有一种奇怪的感觉,好像我不在这里。”彭菲尔德继续刺激这一区域,女患者又说道:“我感觉自己只有一半身体在这里。”然后彭菲尔德用电极刺激颞叶的另一个区域,女患者又说道:“我觉得很奇怪,感觉自己好像飘走了。”彭菲尔德继续刺激她的大脑,女患者问道:“我还在这儿吗?我这是在哪里?”当彭菲尔德又用电极触碰女患者颞叶的第三个区域时,她说:“我觉得我又要离开了。”她有一种不真实的感觉,觉得自己好像从身体里出来了,在旁边看着自己,这种体验“比真实还要真实”。她觉得自己好像在别的地方,但仍然没有离开原先的环境。通过这些临床案例,彭菲尔德发现,当患者的大脑被电极刺激时,过去的某种记忆显然被激活了,不仅有图像、声音,还带有很强烈的情绪情感反应。这些被激活的记忆和体验会与患者的想象整合在一起,产生梦境般的感觉。 后来,彭菲尔德将他的临床观察写成了论文,并在1951年的一次会议上做了汇报,台下的听众中正好就有拉什利。彭菲尔德指出,从他的临床观察中可以看出,人的记忆似乎储存在大脑的颞叶皮层中,这里包含了视觉和听觉刺激。当这一脑区被电刺激时,记忆就会被激活,像电影回放一样。而且,这些“被唤起的记忆”复现时与人们日常的记忆非常不同,前者包含了非常丰富且精确的细节,后者则像巴特利特实验呈现的那样,随着时间的推移细节越来越少,最后就只剩下“骨架”了。彭菲尔德还发现,在患者产生的怪诞且如梦境般的体验中,真正的记忆只是素材,它们参与到了大脑的想象中,形成了全新的体验。患者回忆起的事情往往都是一些鸡毛蒜皮的小事,如果不刻意提示,根本就想不起来。 彭菲尔德的研究似乎能够证明记忆的确存在于大脑中,而且跟特定的脑区有关,但是,记忆具体存在哪个脑区?是以什么形式保存的?彭菲尔德还是回答不了。但他已经将记忆的研究向前推进了一大步。 历史总是充满着各种巧合,而这些巧合在某种程度上会影响着整个历史的走向。在记忆与大脑的研究过程中也是这样,20世纪50年代恰好就有这样一位患者,将脑科学和神经科学,尤其是记忆领域的研究,向前推动了一大步,为后人的研究打下了坚实的基础。对,你没有看错,他既不是医生,也不是科学家,他只是一个病人。 只不过这个病人的病非常特殊,因为他的大脑记不住任何新东西,并且记忆只能保持短短的几分钟甚至几十秒。这个人就是亨利·莫莱森,在脑科学与神经科学界,他享有一个专有名词—“H.M.”。他还是一名优秀的“职业病人”,因为那个时代的许多优秀脑科学家、神经学家和心理学家都找过他做实验,参与实验是他每天的工作,因此,世界上有大约1.2万篇论文都跟他有关。亨利去世后,按照他早年签下的协议书,他的大脑“享受”了与爱因斯坦大脑同等的待遇,被切成了2000多片、每片70微米厚的大脑切片,做成了珍贵的样本送到世界各大实验室中供研究人员进行研究和教学。 " "1、畅销书《不要挑战人性》作者全新力作,第一本作品一经面世就火爆全网,讲述实验内容全网超千万人播放量。 2、深入浅出的专业心理学书籍。人性是一门科学,有规律可循。人性来自我们的大脑,也来自我们的内心世界;对每一个渴望掌控自己命运的人而言,用心理学来解决无法逃避的人生难题,人性科学都是一门必修课。 3、人类的大脑说明书。告别枯燥实验室,深度讲述12个经典案例,每一个实验都通过探索大脑规律,从而揭示人性秘密。 4、认知觉醒,重塑天性的正确方法。掌握大脑和人性的运行规律之后,如何找到最适合自己的领域,并且如何运用到下一代的教育之中去。"