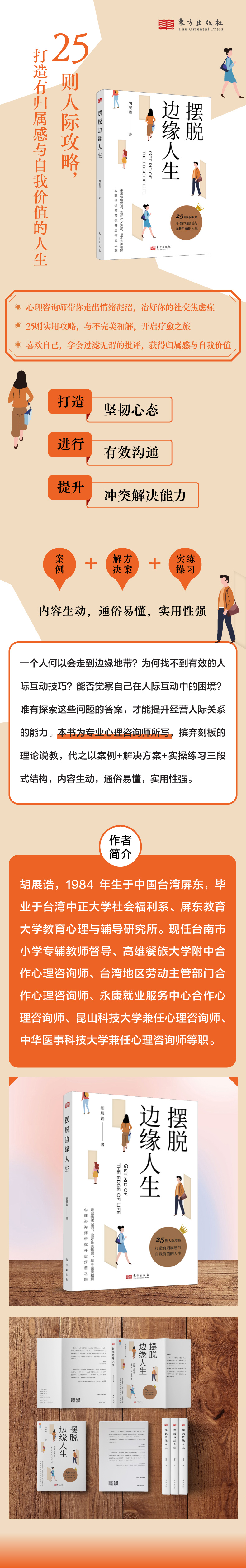

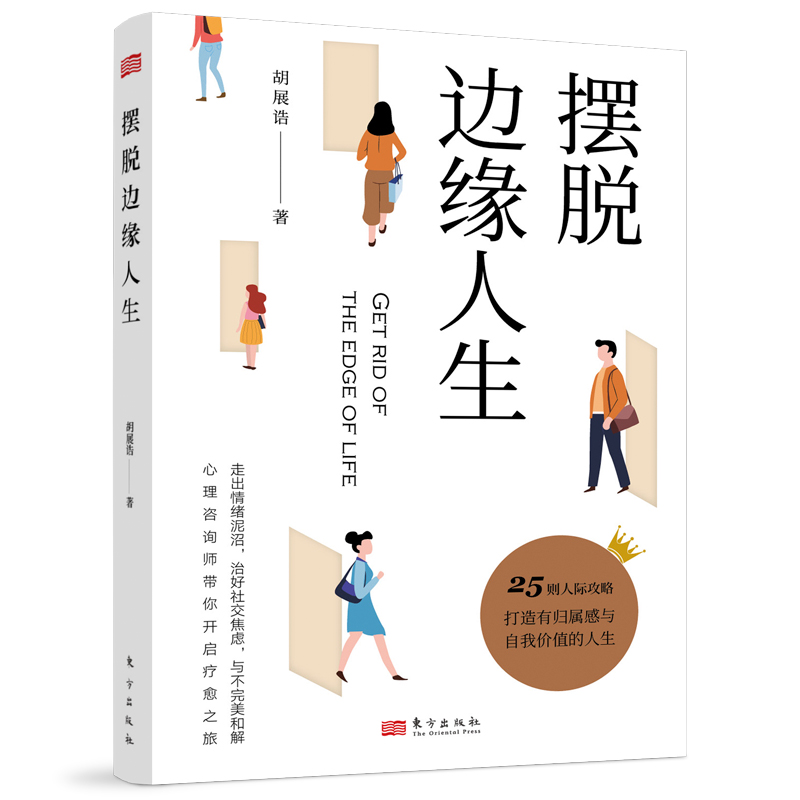

出版社: 东方

原售价: 59.00

折扣价: 37.80

折扣购买: 摆脱边缘人生

ISBN: 9787520736138

喜欢说故事,每一年都有超过百场讲座与课程,合作单位涵括各级学校、社会福利机构、政府部门、企业等。在生活与工作之外最爱走路散步,但不擅长在人挤人的地方逛街。现为行动心理师,实践小时候想要每天乘车到处旅行的梦想。 专长:儿童与青少年议题、亲职教育、人际议题、压力调适。 著作: 《遇见,生命最真实的力量──一个咨商心理师的修练笔记》(联经) 《别让负面情绪绑架你──30个觉察+8项练习,迎向自在人生》(宝瓶) 《修补生命的洞──从原生家庭出发,为童年疗伤》(宝瓶)

一、你我都可能是边缘 人——边缘人,跟你想象中 的不一样 提到“边缘人”这个名词 ,有两个人很快浮现在我的 脑海中。 第一位是我的学生阿棋 。他是一名初中二年级的男 生,体形圆滚滚,个头不高 ,课业成绩不甚理想,还有 些吊儿郎当。他在学校总是 独来独往,没有特别隶属于 哪一个团体。导师起初有些 担心他是否遭到霸凌或排挤 ,但是每次找他来办公室问 询,他都耸耸肩,一脸无所 谓地回答:“还好吧,我觉 得没什么。” 后来我在社交网络上发 现,他擅长各种乐器,从小 自学爵士鼓、吉他、钢琴、 古筝,经常利用课余时间观 赏各种艺术表演,甚至数次 独自到国外参加音乐比赛。 某次上课,我邀请阿棋 上台分享他的音乐自学之旅 。没想到他一张投影片都没 有做,好整以暇地倚靠在讲 台边,用一个个旅行故事紧 紧吸引了全班同学的注意力 。直到下课铃声响起,同学 们还是意犹未尽地要他继续 分享故事。 另一位则是结识多年的 好友Peter,拥有哥伦比亚 大学博士学位的高才生。 求学的过程中,优异的 成绩经常让他成为众所瞩目 的焦点。同学、家长、老师 ,没人不知道学校有这么一 号近乎天才的人物。博士班 才毕业,他就被一家金融公 司重金礼聘回台湾工作。如 果要用一个通俗点的词来形 容他,大概就是“人生贏家” 。 我曾经造访Peter在内湖 购置的豪宅,偌大的房子空 空荡荡,除了几样必要的家 具外,什么东西都没有。他 说,反正待在公司的时间比 住在家里久,而且也没什么 人会来做客。 从小他就很独立,不太 需要大人操心,老师与家长 总是拿他作榜样,同学则争 先恐后向他请教难解的数学 题。久而久之,除了课业与 工作之外,他再也找不到其 他与人互动的交集。他独自 到国外念书生活,并学会用 工作填补生活的空白。 “以前大家只关心我的课 业和工作,不知道从什么时 候开始,我爸妈突然开始要 我多去认识朋友,要留意有 没有好的对象。”Peter苦笑 ,“可是我早就忘记怎么交 朋友了。” 看完这两人的故事之后 ,你认为谁更像边缘人? 发生了什么事?心理师 这么说—— “我从来不说话,因为我 害怕没有人回答;我从来不 挣扎,因为我知道这世界太 大……”——《让我留在你身 边》,陈奕迅 “边缘”是个人的主观感 受 让我们将世界想象成一 个大圆圈,大多数人都住在 圆圈里面,他们之间的互动 很频繁,拥有相近的信念与 价值观,用类似的模式生活 ,这是我们认为的“一般人” 。而在圆圈的边缘,甚至在 圆圈之外,还有少数独自活 动着的小点,他们的价值观 不同于圆圈内的人,较少与 别人互动,大家对他们的了 解可能也不多,这些少数人 往往会被我们贴上“边缘人” 的标签。 如果依照这种标准来看 ,阿棋应该会被归类到边缘 人,而Peter则是住在圆圈 正中央的焦点人物。但实际 上,他们两人内心的幸福感 与归属感却大相径庭。 一个看似身处团体中央 、人际互动频繁的人,内心 却可能感觉与人群疏离、不 自在,并且难以从人际关系 中获得归属感;相对地,有 些人虽然朋友不多,却能从 少数的互动中获得充实、满 足的感受,既能享受独处的 时光,也能轻松地选择与谁 相处,以及与他人互动的方 式。 所以,边缘人其实是一 种主观的心理感受,而不是 客观的表面现象。 P3-5