出版社: 中信

原售价: 59.00

折扣价: 37.80

折扣购买: 科学(无尽的前沿)(精)

ISBN: 9787521729597

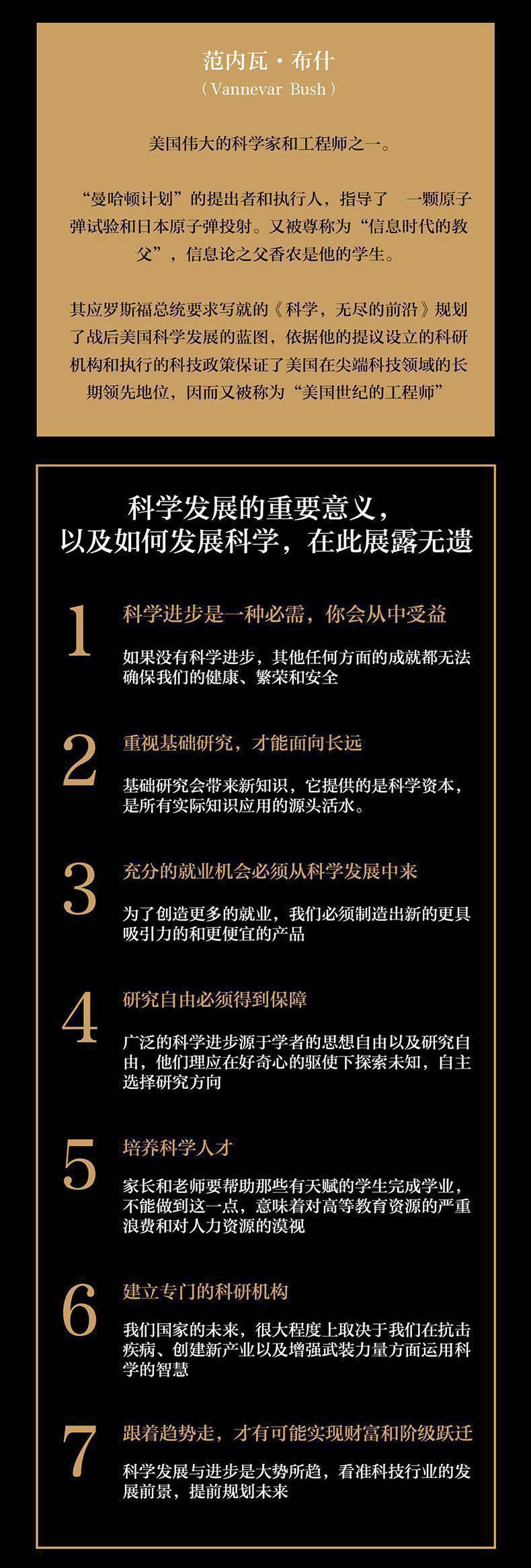

美国伟大的科学家和工程师之一。 “曼哈顿计划”的提出者和执行人,指导了原子弹试验和日本原子弹投射。又被尊称为“信息时代的教父”,信息论之父香农是他的学生。 其应罗斯福总统要求写就的《科学,无尽的前沿》规划了战后美国科学发展的蓝图,依据他的提议设立的科研机构和执行的科技政策保证了美国在尖端科技领域的长期领先地位,因而又被称为“美国世纪的工程师”。

基础研究的重要性 进行基础研究并不考虑实际目的。它产生的是一般性知识以及对自然及其规律的理解。尽管无法对任何一个问题给出完整具体的答案,但这种一般性知识提供了解答大量重要实际问题的方法。应用研究的功能就是提供这样完整的答案。从事基础研究的科学家可能对其工作的实际应用完全不感兴趣,但是如果基础科学研究长期遭到忽视,工业研发的进展也终将陷入停滞。 基础科学的特性之一是它能开辟出多种引发进步成果的途径。许多最重要的发现都是出自截然不同的实验本意。从统计学上讲,可以肯定的是,重要的发现都是某些基础科学研究的结果。任何一项特定研究的结果都无法被准确预测。 基础研究会带来新知识。它提供的是科学资本,是所有实际知识应用的源头活水。新产品和新工艺并非完全成熟。它们都建立于新的原理和概念之上,而这些新的原理和概念则源自最纯粹的科学领域的研究。 今天,基础研究是技术进步的引领者,这一点比以往任何时候都更接近真理。19 世纪,美国人以欧洲科学家的基础发现为主要依托,便可以凭借其机械发明大力推进实用技术的发展,但如今的情况已经完全不同。 一个依靠别人来获得基础科学知识的国家,无论其机械技能如何,其工业进步都将步履缓慢,在世界贸易中的竞争地位也会非常弱。 基础研究的中心 公共和私人支持的学院和大学以及受捐赠的研究机构,都必须既孕育新的科学知识,也要成为培养职业研究人员的摇篮。这些机构因其传统和自身的特点而更具备开展基础研究的特质。它们的责任是保存前人积累的知识,将这些知识传授给学生,并贡献各种各样的新知识。这主要是因为在这些机构中,科学家可以在一种没有成规、偏见或商业需求等压力的氛围下展开工作。它们竭尽所能为科学工作者提供强烈的团结感和安全感,以及极大程度的个人知识自由。所有这些都是关乎新知识发展的至关重要的因素,因为新知识总不免会挑战现有的信念或实践,因此肯定会引起反对。 工业通常受制于经济指标、自身定位以及持续的商业压力。在一般的工业实验室,基础科学很少能取得令人满意的成果。例外确实存在,但即便如此,在对科学发现至关重要的自由度方面,它们也很难与大学相媲美。 为了有效地发挥基础研究中心的作用,这些机构必须资金充沛且充满活力。它们必须能够吸引最好的科学家去担任教师及承担研究之责。它们必须提供有吸引力的研究机会和足够的报酬,从而能够与工业界和政府争夺最优秀的科学人才。 在过去的 25 年里,工业研究取得了长足进展,这些研究主要是将科学知识应用于多种实际用途,进而为社会提供新产品、新产业、新投资机会和数以百万计的就业岗位。在同一时期,同样以应用研究为主的政府内部研究也得到了极大的扩展。1930—1940 年,工业研究每年的支出从 1.16 亿美元增加到 2.4 亿美元,政府每年用于科学研究的支出从 2400万美元增加到 6900 万美元。同期,高等院校的科研支出从2000 万美元增加到 3100 万美元,而受捐赠研究机构的科研支出则从 5200 万美元降至 4500 万美元。这是目前最为准确乐观的估计。这些数字来自各种渠道,因此定义也不尽相同,但我们相信这些数字可以证实以下趋势: 1. 工业和政府用于科学研究(几乎全部是应用研究)的开支在 1930—1940 年间增加了一倍多。1930 年,它们的研究支出是学院、大学和研究机构的 6 倍,到 1940 年则已经接近 10 倍。 2. 在此期间,高等院校的科研支出增加了 50% 左右,而受捐赠研究机构的科研经费却在缓慢下降。 高等院校和研究机构若想满足产业和政府对新科学知识迅速增长的需求,则应该利用公共资金加强其基础研究。 政府内部的研究 虽然有一些明显的例外,但大多数在政府实验室进行的研究都属应用性质。这一向如此,未来也很可能继续如此。因此政府和工业界一样,需要依赖学院、大学和研究机构来扩大基础科学的前沿,培养训练有素的科学研究人员。 政府的研究是我们整个研究活动的重要组成部分,且在战后更需要加强和扩大。这种扩大应集中于那些具有公众重要性且私人组织无法充分开展的研究和服务领域。 受雇人才的素质是科技工作中最重要的因素。政府目前在招募、评定和奖励这类人员方面所遵循的流程,已经使政府在与工业界和大学争夺一流科学人才方面陷入了严重障碍,应该采取措施减少这种障碍。 在政府中,由众多科学机构组成一个大部门的安排既有优点也有缺点,但目前这种模式已经十分深入人心,且有很多值得称道之处。但是在政策和预算方面,我们确实需要对这些机构的科学活动进行某种程度的协调,但目前尚不存在相关的协调手段。 应建立一个常设科学咨询委员会,以便与这些科学机构进行磋商,并就政府内科研机构的政策和预算等问题向政府的行政和立法部门提供建议。 这个委员会应该由与任何政府机构事务没有利益关联的科学家组成。 工业研究 政府加强工业研究最简单、最有效的方式是支持基础研究和培养科学人才。 基础研究的益处并不会均等地或以同样的速度惠及所有行业。一些小企业从来没有从中受惠。有人建议,如果为这类企业建立“研究诊所”,这些益处就可以得到更好的利用,企业家们便可以比现在更多地利用研究成果。这个建议当然值得进一步研究。 影响工业研究数量的最重要因素之一是所得税法。政府在这个问题上的所作所为将影响工业技术进步的速度。美国国家税务局对于扣除研发费用的不确定性态度阻碍了研究支出。 这些不确定性的产生是由于税法对此类费用的处理缺乏明确规定。应当修订《国内税收法典》,以消除目前在将研发支出作为日常费用抵扣净收入方面的不确定性。 研究也受到专利法的影响。专利法的作用是激励新发明,并促进围绕新的设备或新工艺建立新的产业。这些产业会创造新的就业机会和新产品,所有这些都有助于增进国家的福利和实力。 然而,专利法在实施方面的不确定性也削弱了弱小行业将新理念转化为有益于国家的工艺和产品的能力。这些不确定性部分归因于目前的专利制度在执行时所遇到的种种困难以及费用问题。另外这也要归因于在专利使用方面出现的某些滥用情况。这种弊端应当予以纠正。它们导致了肆意的批评性攻击,而这些攻击往往会导致一个基本健全的体系名誉扫地。 重要的是,专利制度应继续以宪法所规定的方式为国家服务,因为它向来是保持我国产业活力并令其脱颖而出的一项必要因素。 国家专利计划委员会就此做了报告。此外,在商务部部长的领导下,我们正在就应当如何修订专利法进行深入研究。因此,我建议在提交专门针对该主题的报告之前,政府不要就专利法采取任何具体行动。 科学信息的国际交流 科学信息的国际交流越来越重要。科学日益专业化,这使得我国科学家持续领先于国外同行这件事,比以往任何时候都更加重要。此外,科学信息的流动也是我们应加以培养的一般国际协定的一个方面。 政府可以通过如下几种方式在科学交流方面取得显著成果: 协助安排国际科学会议,对出席此类会议的美国科学家给予官方认证,以提供翻译服务以及提供国际研究奖学金等方式,对常驻我国的外国科学家予以正式接待,使技术信息的快速流动成为可能。目前,私人基金会和其他团体部分地履行了其中一些职能,但其辐射范围既不完整也不充足。 政府应在促进科学信息的国际流动方面发挥积极作用。 对联邦支持的特别需要 我们不能再指望被二战蹂躏的欧洲作为基础知识的来源。过去,我们致力于应用国外发现的基础知识。未来,我们必须更加专注于自己发现基础知识,因为未来的科学应用将比以往任何时候都更依赖于基础知识。 必须给我国的研究注入新的动力。这样的动力只能从政府中迅速获得。否则,高等院校和研究机构的研究开支将无法满足公众对研究日益增长的需求。 此外,我们不能指望工业界能够充分填补这一空白。工业能够充分应对将新知识应用于新产品的挑战。在这方面它们可以依靠商业激励。但是基础研究本质上是非商业性的,如果把它交给工业界,必将无法得到应有的重视。 多年来,政府一直在明智地支持农业院校的研究,并取得了巨大收益。是时候将这种支持扩展到其他领域了。 然而,在提供政府支持的过程中,我们必须尽可能地保留私人对工业界、高等院校以及研究机构的支持。这些私人财源应继续承担其研究捐助者的角色。 单个项目的成本 据估计,一个为高等院校和研究机构的基础研究提供联邦支持,以及为涉及公共利益的重要应用研究提供资助的适当项目,其初始成本大约为 1000 万美元,等到项目进行到第五年末全面展开之际,其年度支出可能会增加到5000 万美元。 1.华为创始人任正非、西湖大学校长施一公亲自推荐! 2.硅谷投资人吴军、著名经济学家向松祚、阿里巴巴副总裁华先胜、阿里达摩院量子实验室主任施尧耘、小冰公司CEO李笛、微软中国CTO 韦青、华大基因CEO尹烨、科大讯飞执行总裁胡郁、华中科技大学哲学教授邓晓芒、顺为资本投资合伙人周航、梅花创投创始合伙人吴世春、中国科学院大学教授樊春良、科学作家万维钢等,超20位国内外大咖诚挚推荐。 3.这本书,成就了美国今日的科技强国地位,对于面临基础科学和前沿科学被卡脖子的我们来说,具有很高的现实借鉴意义。 4.企业可以从中了解科技发展趋势,应对未来全球性的科技竞争。 5.对于个人来说,学会看懂未来的发展方向,追随大势,进而实现个人和事业的跃迁。 6.对于家长来说,培育具有科学思维和科学精神的孩子,以应对未来的全球性难题,更是当务之急。 7.我们每个人都可以从中受益。