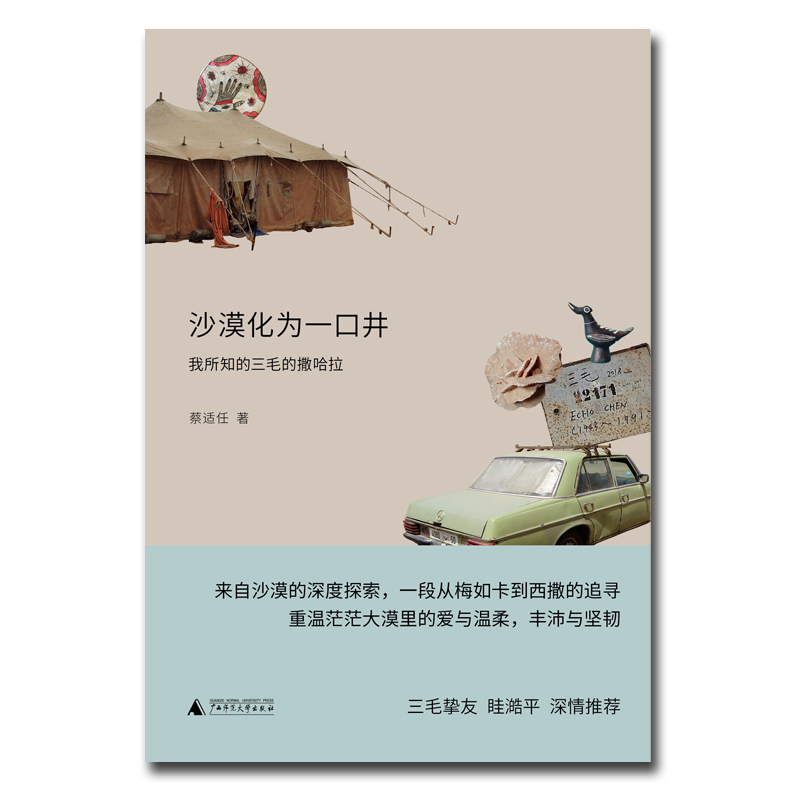

出版社: 广西师大

原售价: 59.00

折扣价: 34.90

折扣购买: 沙漠化为一口井:我所知的三毛的撒哈拉

ISBN: 9787559864185

蔡适任,台湾人,作家,法国社会科学高等研究院(EHESS)文化人类学与民族学博士。著有随笔集《管他的博士学位,跳舞吧》《偏不叫她肚皮舞》等。曾获第四届全球华文文学星云奖报道文学奖首奖。现旅居摩洛哥,致力于推动撒哈拉地区生态旅游及沙漠绿化等。

? 描绘西撒哈拉别具一格的自然人文景观、民俗和历史文化,展现文化多样性和差异性,以在地观点和田野深度发掘当地文化的独特价值。作者以流畅生动的文笔描写西撒哈拉的自然、人文与民俗,真实展现文化多样性和差异性的风景线,发现当地的独特文化和作家三毛往昔行走和创作仿佛沙漠深藏水井一般的价值和魅力。人文内涵与可读性兼备。 ? 书写独特的女性生命故事,展现女性生活和事业的广阔世界和心灵力量,启迪独立意志。上个世纪的旅行家、作家三毛的故事与本书作者远走沙漠的异国生活经历互相呼应,本书从两者独特的生命历程出发,展现女性对世界独有的感知,生命的韧性,对心灵自由的追求和独立意志。 ? 追踪曾经风靡华人世界的作家三毛的生命和创作历程,对其所代表的生活方式和文化现象做了追怀和探讨。本书以三毛当年的旅行生活历程、三毛作品、三毛的内心世界为切入点,以人类学者专业视角剖析三毛其人其作及其所代表的文化现象,具有史料价值。

《沙漠化为一口井:我所知的三毛的撒哈拉》 描绘西撒哈拉别具一格的自然人文景观、民俗和历史文化,展现文化多样性和差异性,以在地观点和田野深度发掘当地文化的独特价值。作者以流畅生动的文笔描写西撒哈拉的自然、人文与民俗,真实展现文化多样性和差异性的风景线,发现当地的独特文化和作家三毛往昔行走和创作仿佛沙漠深藏水井一般的价值和魅力。人文内涵与可读性兼备。 书写独特的女性生命故事,展现女性生活和事业的广阔世界和心灵力量,启迪独立意志。上个世纪的旅行家、作家三毛的故事与本书作者远走沙漠的异国生活经历互相呼应,本书从两者独特的生命历程出发,展现女性对世界独有的感知,生命的韧性,对心灵自由的追求和独立意志。 追踪曾经风靡华人世界的作家三毛的生命和创作历程,对其所代表的生活方式和文化现象做了追怀和探讨。本书以三毛当年的旅行生活历程、三毛作品、三毛的内心世界为切入点,以人类学者专业视角剖析三毛其人其作及其所代表的文化现象,具有史料价值。 《人在撒哈拉:一位人类学学者的另类旅游实践手书》 1.“献给撒哈拉,让我得以慢慢拼凑起自己的名字。” 种树、护树、凿井、开旅店,日常人生的背后是关于人与环境,当下与未来,生存与损耗,欲望与绝望的极致思考。 2.本书忠实道尽现今撒哈拉的真实困境,从脆弱的自然生态饱受过多的观光客与垃圾摧残,到观光业如何大幅影响传统游牧文化。蔡适任透过早已内化的人类学之眼率直并陈在地视角与外来观点,从多重角度剖析沙漠现况,本书充满了她常年蹲点沙漠深处的宝贵记录与深刻反思,是一本放眼全世界都少见的重磅级撒哈拉当代见闻录。 3.把坚韧的爱献给沙漠! 金鼎奖作家洪震宇撰文推荐 用在地视眼探究和实践,用温情文字叙述和描摹,挑破沙漠风情背后的残酷现实。

书籍目录

《沙漠化为一口井:我所知的三毛的撒哈拉》

重返西撒

一 撒哈拉传统小物与文化

骆驼头骨

羊皮鼓

羊皮水袋

皮风箱

水烟壶

沙漠玫瑰

手织挂毡

撒哈拉两种鞋

撒拉威服饰

脚环

手镯

石像

燧石与史前撒哈拉

与驴相关的那些事

二、撒哈拉民俗风情

聘礼

婚宴

澡堂体验

勃哈多海湾与洗肠

蓄奴

审美观

近乎需索无度的习性

传说中的“三杯茶”习俗

指甲花彩绘:黑那

摄魂与拍照禁忌

在地用语与车子

神秘经验

三、西撒今昔

西撒小史

阿尤恩,因殖民而诞生于荒漠

金河大道与三毛故居

三毛生活时的西班牙区

西班牙区的建筑

与史实诸多吻合的《沙巴军曹》

形塑历史的经济资产:磷酸盐矿

绿色行军前的虚虚实实

波利萨里奥阵线

绿色行军

加那利群岛与三毛

因国界而破碎的撒哈拉

古老项链里的秘密

撒哈拉我的爱

《人在撒哈拉:一位人类学学者的另类旅游实践手书》

缘起

烈日下

种下一棵树

从土里长出来的“天堂岛屿”

观光商机VS.生态危机

我们不过是领路人

让商品成为一场文化交流

及时雨: P国际旅行社

大疫来袭

后语

试读内容

古老项链里的秘密

总有人质疑,三毛与荷西是否真如三毛描述那般如胶似漆?抑或一切只是三毛的浪漫想象?

三毛曾说:“当初坚持要去撒哈拉沙漠的人是我,而不是荷西。后来长期留了下来,又是为了荷西,不是为了我。”(详见《白手成家》)

我想只有在沙漠生活过的贫贱夫妻,才能明白三毛为了荷西而选择留在西撒,心里有着多么强烈的爱,以及一个男人愿意为了一个女人前往西撒工作,心里对她怀抱着多么大的爱。

三毛不曾掩饰沙漠生活的辛苦与婚姻里的寂寞,相反地,她巨细靡遗描述了沙漠生活的重重艰难,诸如高温、酷热、苍蝇多、时常断电以及淡水供应不足等,如《白手成家》:“撒哈拉沙漠是这么的美丽,而这儿的生活却是要付出无比的毅力来使自己适应下去啊!我没有厌沙漠,我只是在习惯它的过程里受到了小小的挫折。”以及刚结婚时,荷西为了多赚点钱,很少在家,三毛如何忍着寂寞,甚至哭着希望他不要上班。

质疑者忽略了一个简单的事实:三毛不是被迫留在撒哈拉,而是为了一生挚爱,选择留在撒哈拉。那是她的自主决定,唯一的动机,只会是爱。

二○二○年十月初,我在离阿尤恩将近五百公里的海城伊夫尼传统旧市集里,偶然发现了一条柏柏尔百年古董项链,当下只觉眼熟,不多想地带了回来。

十月十六日,哈桑二世号召绿色行军四十五周年纪念日,我收到《皇冠杂志》三毛特辑的邀稿,为此而振笔疾书时,细细看着三毛生前照片,赫然发现刚买下的坠子形式与三毛最爱的那条项链相同!

《永远的宝贝》一书里,《心爱的》与《第一条项链》说的是同一条项链,在三毛生前数张正式拍摄的相片里,亦可发现她佩戴这条项链入镜。

一九七三年,三毛知道要结婚了,极想拥有一条沙漠女人的“布各德特”,却是遍寻不着。直到婚礼当天正午,屋外“天地玄黄的热沙雾里”,伫立着一位“蒙了全身黑布头的女人”,卖了一条“布各德特”给她,也成了三毛结婚时颈上唯一的饰物。在她与荷西办理结婚登记的照片里,同样能发现她脖子上确实戴着这条项链。

沙漠女人卖给三毛的只有中间那块银坠子,项链里的钢片是荷西用脚踏车零件做的,两颗琉璃珠则是荷西去沙漠小店配来的。

这条项链是三毛最心爱的首饰,“一直带着它天涯海角地走”,“我将这条项链当成了生命中的一部分,尤其在先生过世之后,几乎每天挂着它”,直到有天遇见一位会通灵的异人石朝霖教授,问她:“这串项链里面,锁进了太多的眼泪,里面凝聚着一个爱情故事,对不对?”(详见《第一条项链》,收录于《永远的宝贝》)并要三毛别再戴了。

这种传统坠饰其实是“南十字星座”,撒拉威与柏柏尔人称之为 Boghdad,即三毛文中的“布各德特”。

南十字星座项链普遍存在于撒哈拉部落,从毛里塔尼亚、摩洛哥、阿尔及利亚到尼日的传统首饰中,都可见到南十字星符号的不同演绎。阿尔及利亚与尼日的图瓦雷格人尤其爱用,南十字星符号更为常见。

撒哈拉部落的南十字星座坠饰起源不详,有各种美丽的传说。有个图瓦雷格故事说这是一位游牧战士向心爱女子示爱的礼物,所以是爱情甜美幸福的祝福,也有人说这是能够招引财富的图腾。

我个人比较接受摩洛哥南部沙漠柏柏尔族的普遍说法:传统生活在撒哈拉的游牧民族以星象指引方向,南十字星座是当年游牧民族在夜里辨识方向的凭借。

法国民族学家则搜集到一则美丽的图瓦雷格传说:早年,图瓦雷格人会在儿子成年、结婚或即将独立游牧时,赠予南十字星项链,并告诉他:“我不知道你将死在何方,所以给了你这世界的四个方向。”

至于三毛项链上的珠子,应该是“非洲贸易珠”(Africa Trade Beads)。

非洲人一直有使用珠珠的习惯,早先以自然材质制作,十五世纪之后,随着海上贸易愈形兴盛,约莫在一四八○年,来自捷克、意大利威尼斯与荷兰波希米亚的玻璃珠传入了非洲。

十六至十九世纪的殖民扩张期间,这些欧洲制造的玻璃珠被当成了货币,用来与非洲部落进行商业贸易,购买黄金、象牙,甚至是奴隶。非洲人非常喜欢这些来自欧洲的精美珠子,尤其喜爱威尼斯的手工玻璃珠。长达三个多世纪的“大西洋奴隶贸易”期间,成吨的玻璃珠压在船舱底,从欧洲各大港运往非洲海岸,以物易物,再将奴隶运上船,穿越大西洋,送到美洲。

与非洲往来的交易量之巨大,造成了极高的玻璃珠需求量,后来这些珠珠甚至是专门制造用来和非洲进行贸易,因此有了“非洲贸易珠”此一专门词语。

样式方面,三毛身上佩戴的“布各德特”是女性样式,极为传统,男性样式略有不同。

正如三毛所说,撒哈拉传统里,这种项链往往是在家族女性里代代相传。贝桑妈妈身上就有一个,传自贝桑外婆,年代相当久远,应有百年以上历史。早期“布各德特”为纯手工打造,以尼日撒哈拉沙漠图瓦雷格族的工匠手艺最佳,女性佩戴在身上,死后传给女儿,盛载着家族女性的集体记忆与共同生命经验,不转卖给外人。

三毛将“布各德特”银坠子与沙漠小店琉璃珠搭配的佩戴方式,相当在地。柏柏尔族女性尤其喜欢非洲贸易珠,习惯将主要坠饰置于项链中央,两端配上珠珠,或数颗,或成串。

???

解开了这个藏在项链里的秘密,让我极度震惊。

啊,三毛肯定是极度思念荷西的吧,心里这份“确信”竟让我哀痛欲绝!

荷西昵称三毛是“我的撒哈拉之心”,他离开后,三毛仿佛将眼泪锁进这条项链,戴在胸口,紧紧贴着热乎乎的心。

忽地想起三毛曾在受访时说:“虽然我住在沙漠里,可是因为荷西在身边,我觉得这里繁花似锦。”脑中浮现出浪花层层扑打岩岸的蔚蓝大海,米色沙滩上,海与河交会,火鹤在浪花间低头觅食的画面,不自禁地热泪盈眶。我想,我终于懂了《今生》的歌词“花又开了,花开成海,海又升起,让水淹没”说的是什么。

三毛曾说:“每想你一次,天上便飘落一粒沙,从此形成了撒哈拉;每想你一次,天上就掉下一滴水,于是形成了太平洋。”

望着大西洋蔚蓝海岸,在水一方,便是三毛与荷西曾居住的加纳利群岛,是荷西长眠之地,是非洲偷渡客渴望的“黄金国”(西语 El Dorado)。在我背后,是广袤无垠的撒哈拉荒漠,再更远方,是地雷与军事防御墙,而在荒漠里的高墙之后,是波阵民兵与撒拉威难民营。

荷西过世后,不消几年,三毛回到为太平洋环绕的台湾。从我眼前的大西洋固然可以航向太平洋,但人类虽将海洋切割并命名,事实上,我们只有一座海洋。

向来不爱臆测他人想法的我,仍不自禁地想着,即便三毛以生动文字描写撒哈拉且深受读者欢迎,然而,撒哈拉的瑰丽壮阔远非生长在岛屿的人所能理解,只能用已知来想象未知,回到台湾的三毛,是否曾经感到寂寞?

“我的写作生活,就是我的爱情生活;我的人生观,就是我的爱情观。”(详见《我的写作生活》)她曾经这样说过。

日日真实在撒哈拉生活的我,再读三毛文字,只觉是她的性格与文采将撒哈拉生活写得多彩多姿,风趣迷人,那是她所见所感所知的撒哈拉,真真实实是她的个人生活,而她心中对人、对沙漠、对荷西是有爱的,那是恋爱中女子的文字,是而浪漫动人。

???

三毛真挚热爱着生活在这片大漠里的撒拉威人,她以文字描述,以摄影机拍摄,细细地近距离观察,同时也在互动中观照并反省自身。

《收魂记》里,三毛第一次跟着送水车到沙漠旅行,“除了一个背包和帐篷之外,我双手空空,没有法子拿出游牧民族期待着的东西,相对的,我也得不到什么友情”,有了这经验,尔后前往沙漠,她总带上小药箱、美丽的玻璃珠串、廉价戒指、发光的钥匙、耐用的鱼线、白糖、奶粉和糖果等。

三毛曾一度有了“用物质来换取友谊的羞耻心理”,但她希望借由礼物,让他们看见自己对他们的爱,进而“接纳我这个如同外星人似的异族的女子”。

以物质甚至金钱来释出善意,换取与当地人交流的机会,这是许多到贫穷国家旅行者的共同经验,多的是乐在享受施舍的优越感里,甚至美其名为“公益旅行”,少有如三毛这般自省者。

相信未来我又将迎接因三毛而向往撒哈拉的台湾游客,若再度听到“现代三毛”一词,这将是我的回应:这世界上从来没有“古代三毛”、“现代三毛”或“后现代三毛”,自始至终,三毛从来只有一个,就在文字里,因应每个读者阅读方式与内在状态,幻化出不同的三毛身影。文字一直都在,只要读者还在,三毛就是在那里,好好地。