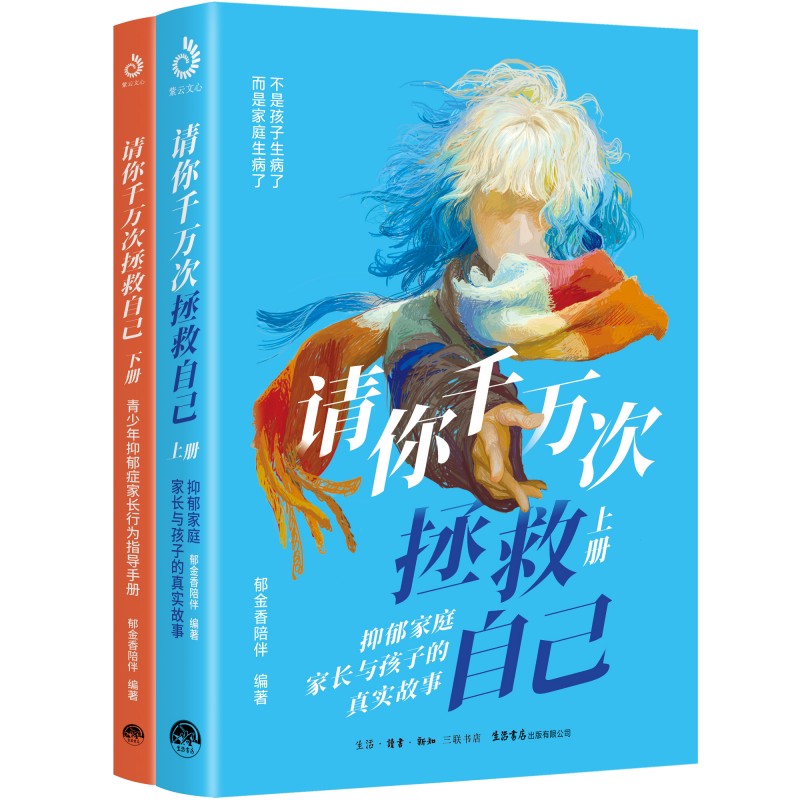

出版社: 三联书店

原售价: 78.00

折扣价: 45.30

折扣购买: 请你千万次拯救自己(全二册)

ISBN: 9787807684817

郁金香陪伴 民间抗郁公益机构,全国心理机构口碑影响力第一名,科普受益人群超1000万人次。中央电视台、浙江卫视、凤凰卫视、新加坡电视台多次报道。 随着社会各界对抑郁症问题的日益重视,10年间,郁金香陪伴的线下机构逐步覆盖了250多个中国城市,举行了一系列线上线下的抗郁陪伴活动、抑郁症科普活动,还创建了中国第一个抑郁康复日——920郁友节。 而我们书里的17位主人公,大多数来自郁金香陪伴旗下最重要也最活跃的“郁金香家长成长学堂”(1年只象征性收取1元报名费)。因为痛苦和爱,1万多个家庭为了抑郁症孩子,在家长成长学堂里学习、领悟、抱团取暖,诞生了无数动人的故事。 我们始终相信,家长改变1%,孩子改变99%。不是孩子生病了,而是家庭生病了。孩子只是家庭的一面镜子。父母的改变是孩子改变的唯一出路。 希望我们的故事能启发所有有缘看到此书的读者。愿中华大地上,幸福的家庭千千万万,延绵不绝。

第八组 孩子视角 爸爸妈妈,我又拿了第一名啊 爸爸妈妈,你们是否后悔投入了这么多的爱却让我畏惧爱?投入了这么多的钱却让我渴望钱?投入了这么多的时间却害我没有时间?陪伴了这么多年却吞掉了我的童年? 讲述人:沈宴深 1.童年的小船 我好像没有经历过一个完整的童年。抑郁症像一个一直跟着我们家的影子。 童年的欢乐或许是有的,我能够想起去西湖边的雷峰塔照相,去动物园看海狮,偶尔也会去夜市买一串糖葫芦,我能够想起幼时的我欢笑的样子。但是这些记忆实在太过于零散,它们穿插在我被迫长大的岁月里,就像黑夜中的几颗不起眼的星星。 抑郁症也是一直都存在的。从我吃药的 70 岁的外婆,到我疲惫的母亲,再到年轻也摇摇欲坠的我。一直都是这样存在着。 三四岁的时候,我的爸爸妈妈说,我是一个天才。我不知道他们从哪里看出这一点,因为从小到大,我总觉得自己不够聪明,但父母却坚信,我是一个和其他同龄人不一样的小孩。 爸爸经常念叨着对我说,他小时候是个很厉害的人,只是岁月的颠簸击碎了他的梦想。他是一个被迫选文科的理科生,去做了自己不感兴趣的文职工作,四十几岁还是和自己的父母住在一起。年幼的我,看到了爸爸的不甘和压抑。 家庭对我的培养是全方位的。 我的家庭在很长一段时间里,都只有我一个孩子。爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈、姑姑小姨,还有我的叔叔婶婶们和家中很多比我大一倍的年轻长辈们……大家的爱和视线,都聚焦在我一个人身上。 我总是说,家里人是爱我的,家里人也总是说,他们是爱我的,可小小的我却想不通一点:为什么越被爱会越痛苦?为什么越被爱,越感觉不到爱呢? 小时候,我背过很多古诗,我记得爸爸拿来一套大脑开发训练的图片,让我每天盯着看和练习。他测试我的记忆力,测试我的听觉、触觉和视觉。 我从很小的时候就可以玩电脑了——听上去很不错?但对于五岁的我来说,上面只有做不完的儿童智商启蒙游戏、统筹问题等小测试,这些画风很可爱的游戏,却是我记忆中痛苦的来源。 等到七岁多,我到了要上小学的年纪,我早早预习完了一年级的课程,在小学这个由家长组成的小社会里接受着鲜花和掌声。我以为爸爸妈妈会很满意,可他们总说我是天才,而天才,应该有着无限可能,他们不满足于我目前获得的成绩。 于是,随着我年龄的增长,很可爱但是很难玩的小青蛙游戏,慢慢变成了?耳光,我就不怕别人打我了,不再害怕当爸爸妈妈脾气上来的时候,棍子落在我的膝盖和脚踝上了? 每天回家,我除了作业还有练钢琴,偶尔有逻辑题、成长教育和右脑启蒙、反应力训练,甚至到了后面还有体能训练。我的周末也被奥数、英语和乐器堆满。爸爸妈妈理想中的我,应该是一个全面发展、无懈可击的天才儿童。然而他们却不知道,为了实现他们的理想,我需要付出多少努力,我的童年变得多么支离破碎。 年幼时就开始的磨炼,让我这艘摇摇摆摆在童年起航的小船,早在该寻求港湾庇护的时候,就学会孤独地开在大海上了。 2.黑狗 2018年底,频繁出现的情绪低落,悄然来到了我的生活。 那时的我刚过完14岁生日,我对抑郁症的认知,仅停留在网易 云评论区的小故事中,那似乎是一个充满着悲伤的名词…… …………………………………… 第七组 家长视角 我愿意守候于此 孩子,如果因为你又没去上学,我就忘了这一切,忘了你的好,忘了我们一起走过的路、受过的苦、流过的泪,忘了你一次次的努力、挣扎,忘了你身上各种弥足珍贵的东西,那我该是一个多么无情、多么无能的人啊! 讲述人:静空灿烂妈妈 1.一夜之间不见的孩子 “你孩子可能得抑郁症了。” “怎么可能?”我惊呆了,不敢相信。6月的午后,卫生间里空荡荡的,只剩下一个瘫坐在地的中年女人。 从那天起,我便带着孩子四处奔波寻医问药,找了三位心理咨询师,参加团体互助疗愈,从城市的这头跑到那头……没收到任何效果,孩子甚至发展到闭门不出。 “我们订了温泉酒店,出去住两天,好不好?” “等一下。” “可以走了吗?” “等一下。”一等再等,从早上等到中午,等到晚上。 “隔壁邻居家在装修,好吵,我们一起出去吃饭,好不好?” 我和孩子爸爸走下楼,站在地面往上看。隔壁邻居家电钻“嗡嗡嗡”震天响,整幢楼都在轰隆声中震颤着。我们面面相觑,电钻好像每一下都钻在我们心上,钻了一个巨大的空洞。 时间变得度日如年般漫长,恍如一觉醒来世界突然变得苍白而陌生。在这变了形的时间里,昨天还在每天睡前都和我说说话的孩子,已经变得辨认不出。他把自己反锁在房间,作息日夜颠倒,不洗漱、不洗澡、不换衣,每天饭菜都是我做好了送到门口。他不看病、不吃药、不咨询,也不出门、不见人、不交流,我经常几天都见不到他的面,也不知道他究竟在做什么、想什么。 孩子在家封闭自己五个月后,我带他到医院检查,那是他第一次愿意出门。量表检测裸分57分,乘以1. 25是71. 25分,医生诊断他为重度抑郁症。 “最好不要休学。休学以后能够正常复学的孩子,十个里面没有几个。”医生好心规劝。我一边谢过医生,一边办好休学手续,没有半点犹豫。 一个人,如果身心已经出现问题,上学又有何用?如果连现在都没有了,又如何谈得上以后? 然而,休学绝非休息那么简单。孩子渐渐进入完全自我封闭的状态,老师、同学、朋友、亲人,包括父母,一个都不见。这世界这么多人,对他而言却是一片荒野,没有一个人能走进他的心里。 我想和他说话,他说不想听。有一两次我想强行敲门进去,向他保证只说几句话就出来。他很不情愿地把门打开,只见屋里弥漫着难闻的味道,几天的饭菜狼藉地堆在桌上、地上,几乎没动过。 我进去后,他要么坐在床上,用被子把整个人从头到脚全部包裹住;要么远远地站在窗户边,把自己卷在窗帘里;要么躲在门背后,卡在门板与墙壁形成的逼仄的三角夹缝中。 无论我跟他说什么,他都没有反应。我说着说着忍不住哭了,他还是没有任何反应。我一下失控了,歇斯底里尖叫两声逃出他的房间。刺耳的尖叫余音未了,门已在身后重重关上。 那个曾经懂事顾家的孩子仿佛一夜之间没了,我们仿佛已经不在同一个世界。 2.煎熬 孩子休学后,整天躲在他的小房间里,一道门无情地把我们隔开。 都说妈妈的世界很小,只装得下孩子,更何况是我们这样的孩子!他长发披散、瘦骨嶙峋、形容枯槁的身影每时每刻都在我脑海里挥之不去。 我对孩子休学是接纳的,我希望他在家好好休息,休养好身心。 可就这么一点想法,差点要了我的命…… ………………………………………… ★ 以故事打动人心,架起孩子与父母沟通的桥梁 ★ 深刻展现中国式家庭的典型矛盾,展现主人公的觉醒和改变 ★ 那些难以言说的话,就用这本书代替,说给你的父母/孩子吧 ★ 这本书不需要你有心理学知识,只需要你翻开它,沉浸其中