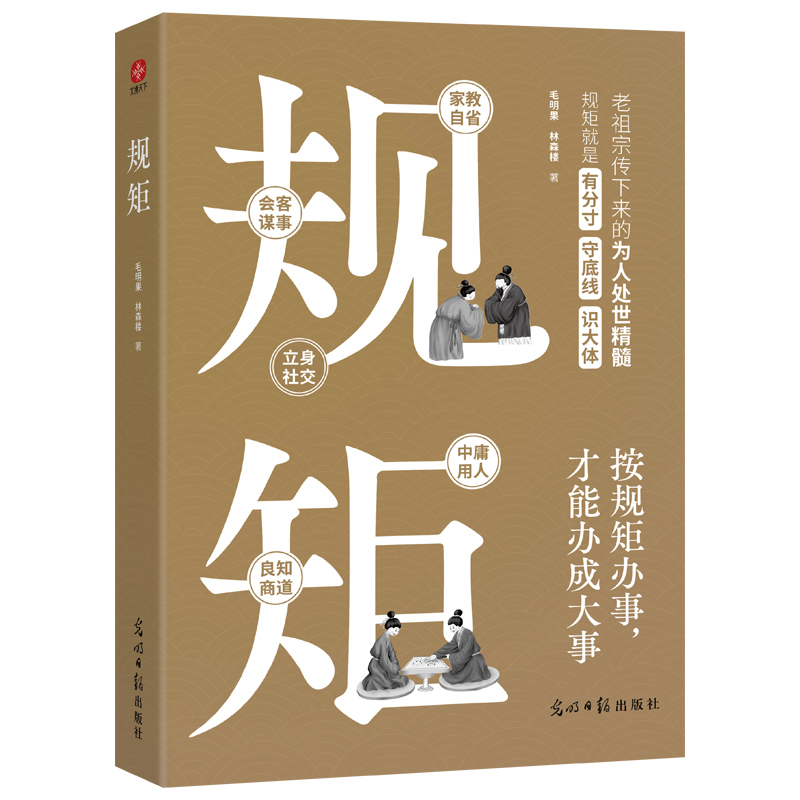

出版社: 光明日报

原售价: 58.00

折扣价: 31.90

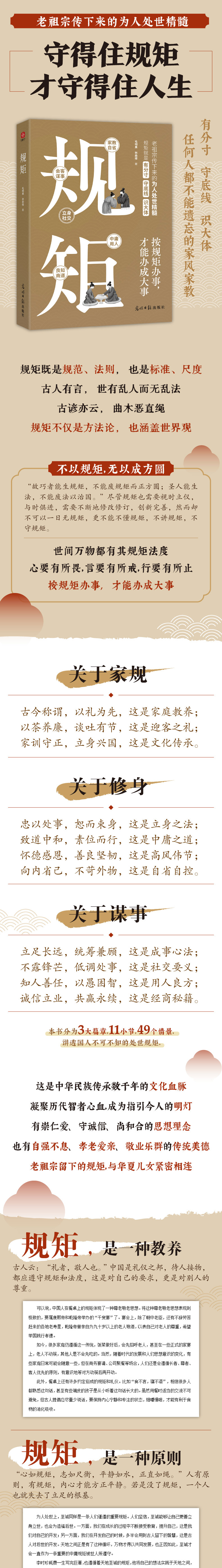

折扣购买: 规矩

ISBN: 9787519480806

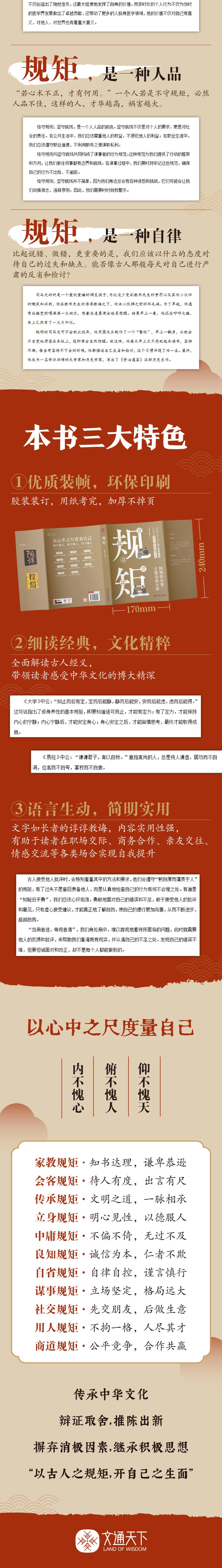

毛明果,自由作者、文言文译者,精研中国古典文学,力求让中国传统文化深入寻常百姓家,曾参与明朝古籍《智囊》的文言翻译。 林森楼,新媒体从业者,“故事策划家”开创人。对国学有浓厚兴趣,并身体力行地推广国学文化。

餐桌规矩,古为今用 民以食为天。饮食作为生活中最重要的一部分,早在周代就形成了一套完备的饮食礼仪,并在之后的历朝历代发挥着重要作用,时至今日,仍然规范着中国人在餐桌上的行为。 很多人认为,作为礼仪之邦,中国一切礼法制度的起源就是对食物的分配。在古代社会,生产力水平落后,粮食产量低,为了稳定社会秩序,避免争抢食物,通常将食物交给上层人士,其吃饱后,再分给底层人,由此逐渐形成了一种尊者、长者优先的原则。 《吕氏春秋》中记述了这样一个事迹。 孔子在游历各国期间,曾有一段时光生活困窘,仅能依靠野菜充饥,一行人甚至连续七日未曾进食一粒米。 某日,颜回终于设法获得了一些米,他兴高采烈地将其取回,着手准备煮饭。当饭即将煮熟之际,孔子偶然间看见颜回掀起锅盖,随手抓取一些米饭放入口中。孔子虽心中明了,却假装未曾察觉,默默走开。 不久,颜回端着热气腾腾的米饭前来请孔子享用。孔子道:“我方才梦见祖先召唤,欲以这未曾食用过的洁净米饭,先行祭奠祖先。”颜回闻言,连忙告知孔子这米饭已不宜用于祭祀。孔子佯装惊讶,询问其因由。颜回略显尴尬地解释,自己在煮饭时,有尘埃落入锅中,沾染尘埃的米饭扔掉可惜,因此他便将其取来食用。 听完颜回的述说,孔子恍然大悟,为自己先前的误解感到愧疚,不禁感慨道:“有时,我们亲眼所见的事物,也未必就是真相的全部啊!” 这个小故事从侧面折射出古人在饮食上的规矩和礼仪,自古便是以长者为先,孔子认为,“有酒食,先生馔”,即长辈在场时,要把酒肉先给长辈享用,所以当孔子看到颜回私下享用食物时,才会感到困惑。 可以说,中国人在餐桌上的规矩体现了一种尊老敬老思想。将这种尊老敬老思想表现较为典型的,要数清代康熙帝和乾隆帝举办的“千叟宴”了。宴会上,除了朝中老臣,还有不辞劳苦赶来的各地老寿星,乾隆帝曾亲自为九十岁以上的老人敬酒,以表自己对老人的尊重,希望举国践行孝德。 如今,很多家庭仍遵循这一传统,饭菜做好后,会先招呼老人,甚至在一些正式的家宴上,老人不动筷,其他人是不会先吃的。当然,随着时代的发展和人们思想意识的变化,有些家庭日常可能会随意一些,但在商务宴请、公司聚餐等场合,人们还是会遵循长者、尊者、客人优先的原则,有意识地等对方动筷后再开动。 此外,餐桌上还有许多约定俗成的规矩和礼仪。比如“食不言,寝不语”,相信很多人都熟悉这句话,甚至有些调皮的孩子是从小听着这句话长大的。虽然用餐时适当的交流不可避免,但古人提倡应尽量少说话,要保持内心宁静和专注的状态,细嚼慢咽,这样有利于食物的消化吸收。 对于用餐礼仪,孔子还提出“君子食无求饱”,意在告诫世人要节俭和自律,应该更注重内心的修养和学问的提升,不要整天想着满足口腹之欲。 时至今日,孔子的这一思想仍然不乏先进之处。如今,食物越来越丰富,越来越方便易得,致使很多人营养过剩。遵循“食无求饱”的原则,更有利于身体健康和身材管理。 古人还提倡“毋口它食”,也就是咀嚼的时候不要发出声响,不要吧唧嘴。“毋固获”说的是即使很喜欢饭桌上的某一道菜,也不能盯着这道菜一直吃,或者争着吃。“当食不叹”说的是吃饭时应专注于食物,不要唉声叹气,这样不仅影响食物的消化吸收,也会影响其他人的用餐心情。 可以说,古人在餐桌上的这些规矩一直被沿用至今,只是换了一套说辞而已。 除此之外,很多中国孩子从小耳濡目染的餐桌礼仪和规矩大抵如下:饭前一定要洗手,吃饭时坐姿要端正,这样不仅看起来很有家教,挺拔的姿势也有助于消化;夹菜的时候,不能翻来翻去挑拣,要夹距离自己最近的部分;打喷嚏或咳嗽的时候,要将头转到一边,不要对着餐桌。如果是较正式的场合,还要对共同进餐者说一声“不好意思”;如果要剔牙,需要用纸巾或另一只手遮挡,尤其是女士;吃完饭后,如需先离席,要跟长辈打招呼;如果是应邀去别人家里做客,可以带一些小礼物,离席时要对主人表示感谢,或者邀请主人日后到自己家中做客;饭后要帮忙收拾餐桌和清洗碗筷;等等。 以上适用于日常餐桌礼仪和普通社交场合,对于正式的商务宴请,礼仪和规矩会更讲究、更烦琐,其中的座次排序就是一门学问。 按照现在国际通行的惯例,通常是尊者居右。主人一般会坐在面门的位置,最重要的客人坐在右手边,其次重要的客人坐在左手边。若主宾的身份地位高于主人,可让主宾坐在主人的位置,主人坐在右侧,其余人依职位高低入座。 关于“左右尊卑”的概念,在中国历史上并非一成不变。如秦朝以前“崇尚左”,秦朝至六朝时期“崇尚右”,唐宋时期“崇尚左”,元朝再次“崇尚右”,至明清时期则又“崇尚左”。因而,无论“左右”,都是对客人的尊敬和重视。 在西式宴请中,则另有一套规矩和礼仪。在西式宴请的座次排序上,往往是以主宾为主,并遵循“女士优先”的原则。值得一提的是,西式宴请同样以右为尊,面门为上,离主位近的位置优于离主位远的位置。 谈到中国人的餐桌礼仪,筷子无疑是不可或缺的重要元素。虽然世界上有多个国家都使用筷子,但中国无疑是使用筷子最频繁、最富有文化内涵的国家。筷子,对于中国人而言,早已超越了餐具的单一属性,它更是一种深厚的文化符号。 筷子的历史源远流长,关于筷子的发明者,有多种说法,流传较广的一种说法是大禹发明了筷子。 相传在古时,洪水泛滥成灾,冲毁了无数的村庄和农田,百姓们生活在水深火热之中。大禹为治理洪水,日夜辛劳,有时甚至忙到连饭都顾不上吃。 由于刚出锅的饭食太热,无法直接用手拿取,于是大禹灵机一动,折下两根树枝,用以夹取食物,这样吹一吹就能入口。这就是筷子的雏形。 后来,人们纷纷效仿大禹的做法,并不断改良和创新,逐渐发明了各种不同材质的筷子。筷子就这样成为中国人餐桌上不可或缺的重要工具。 ☆细读经典,品味文化精粹 全面解读古人经义,带领读者感受中华文化的博大精深。 ☆语言生动,简明实用 文字如长者的谆谆教诲,内容实用性强,有助于读者在职场交际、商务合作、亲友交往、情感交流等各类场合实现自我提升。 ☆古韵今风,以规矩启迪未来 历史故事与现代实例的交织,以全新视角诠释传统礼仪,让千年文化在新时代焕发新生。 ☆优质装帧,环保印刷 胶装装订工艺,确保书籍牢固耐用;纸张触感细腻,视觉享受与阅读体验并重;加厚设计,随心翻阅不掉页。