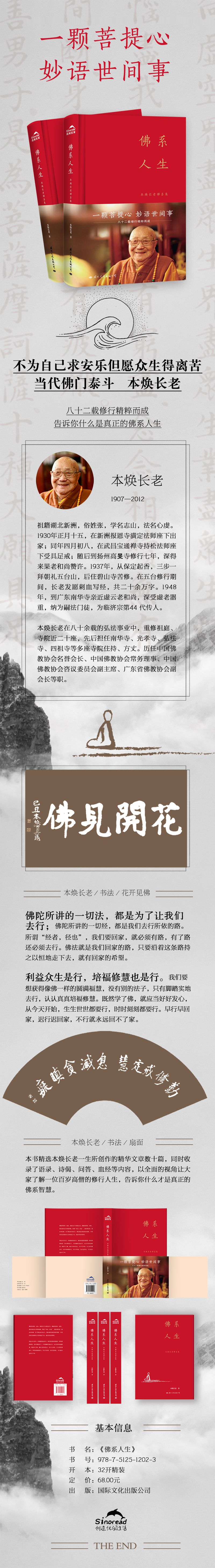

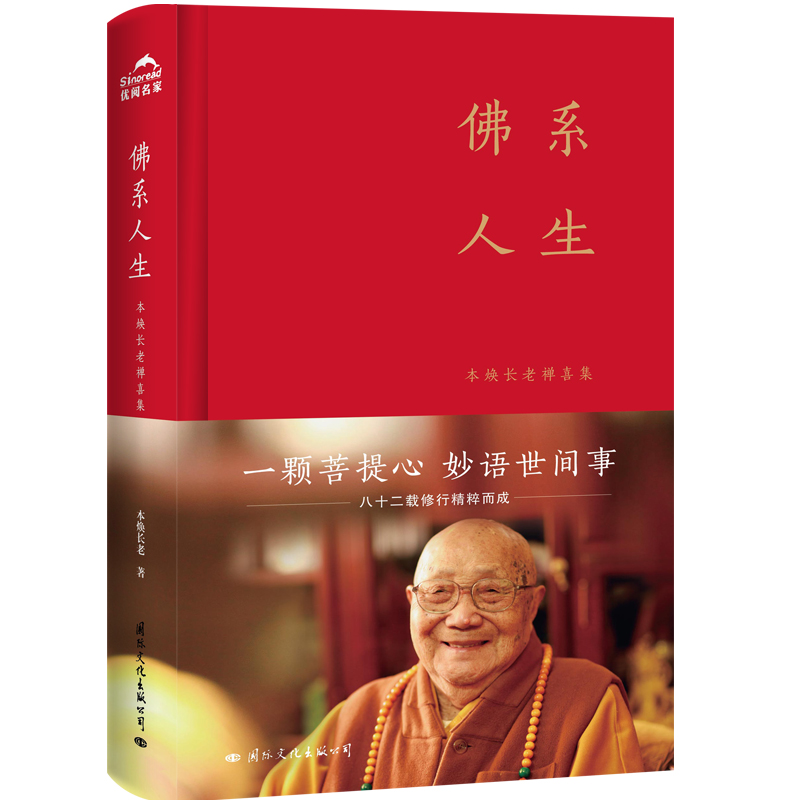

出版社: 国际文化

原售价: 68.00

折扣价: 49.80

折扣购买: 佛系人生(本焕长老禅喜集)(精)

ISBN: 9787512512023

本焕长老(1907—2012),法名心虔。祖籍湖北新洲,1930年出家,得虚云禅师传法印可为南禅临济宗临济法派第44代传人。历任中国佛教协会常务理事、中国佛教协会咨议委员会副主席、广东省佛教协会副会长、广州市佛教协会会长、韶关市佛教协会名誉会长、中国佛教协会名誉会长,广东省政协委员,丹霞山别传寺住持、广州光孝寺住持、深圳弘法寺方丈、黄梅四祖寺方丈等。

粗心用功与细心用功 今天我讲一下粗心用功与细心用功,也就是有心用功和无心用功。 什么叫粗心用功呢? 就是我们刚开始修行的时候,妄想多杂粗重,用功太粗疏,不细密,心粗粗用功,就叫粗心用功。 粗心用功因为心是粗的,气是粗的,所以很难把功夫抓住,很难把疑情提起来。即便偶尔提起来了,也难保持住,时间延续不长,过一会儿就没有了;没有了之后,又提起来,它又有一点,时间又不长,又消失了。 所以,粗心用功,它的力量不大,时间不成片,容易失掉。失掉之后,要把它再提起来,都很不容易。原因就是,你在用功的时候,心、气、念都是粗的,功夫是断断续续的,不绵密。 那么,功夫怎样才能由粗变细呢? 要知道,功夫的细,不是你有心去细的,有心去细是细不了的。功夫用久了,它会慢慢变细的。 一个人活了几十年,一天到晚打妄想,形成了习气,要它不打妄想是很难的。你不有意打妄想,它也会自动打妄想的,这都是我们自己一手造成的,怪不得别人。 为什么会这样? 时间久了,习惯成自然。 各位想一想,你活了三十岁,有没有用二十年的功夫?没有的,光打妄想。 如果你用了不止二十年的功夫,时时刻刻都在功夫上,你的功夫也会越来越细,也会成为一种自然。 粗心用功夫,好比上下两层:上面是用功夫,参“念佛的是谁”,反反复复、来来回回地参究,找这个“念佛”的本来面目;下面呢,尽是妄想烦恼,它们还在翻来翻去,一刻不停,像一锅开水,吵吵闹闹、上上下下的。 这种情况,大家不要怕,怕也没有用。 它翻它的,你搞你的,不要有心跟它斗,不要起烦恼,你只管心平气和地去用功。 因为你是粗的,它是细的,但是时间久了,你也会细的,那时就该它走人了。 要知道,打妄想也是这颗心,用功夫还是这颗心,等到用功夫和打妄想合到一块去了,那就好了。 那时,你有了功夫,就没有妄想;有了妄想,就没有功夫。所以说,粗心用功是一个过程,不是一个小过程,而是一个大过程。因为我们的思想、我们的功夫太粗了,还没有细下来。 我们要想把功夫细下来,还要从功夫上来细,功夫做细了,这才是真正的细。如果我们不从功夫上来细,而是有心地去想细,那就会细出毛病的。 所以,用功的人,一定要从思想上去细,思想细了,功夫自然就会细的。功夫不是你叫它细,它就会细。从粗心用功到细心用功,这是一个自自然然的用功过程,功夫到了,它自然会细。 接下来讲一讲有心用功和无心用功。 我们现在的用功都是有心用功,因为我们用功都是有意的,念念都是有心的,并不是自自然然的。而无心用功则是自自然然的,无意地在用功。 无心用功并不是说没有心,像木头一块,它只是不起“去用功”的念头,它的用功是自然而然的,不需要有意着念,它往往是不参自参、不疑自疑、不照而照的。 我们开始时都是有心用功,有意着念,到了无心用功的时候,它就成了一种自然,你不用着意,它就会自动去参。无心并不是说无一切心、无自性。若认为没有自性、没有用心,那又是错误的。 实际上,尽管我们没有去动参话头、观心的念头,但是客观上在自动地参话头、观心。 这是一个自然而然的过程。 从有心用功到无心用功,这中间有很长一段路要走。 这也是一件功到自然成的事,非有意求得。 有意去求,总是有心,不可能是无心。 功夫没有达到无心的地步,疑情便不能打成一片;疑情既不能打成一片,开悟就没有指望。所以,你们要想开悟,必须从有心用功进到无心用功。 功夫到了无心的地步,才可以说疑成了一团,打成了一片。 到了无心用功,并不就是完事了,还隔着一重关,还必须破了这重关才行。这个时候能不能桶底脱落,那要看你的时节因缘——时节因缘一到,一句话就悟了。这一重关不破,还是不行。 古代有个禅和子讲:“去年穷,不算穷,还有卓锥之地;今年穷,穷到底,卓锥之地也无。” 锥子尖虽小,但还是“有”。 只要还有一点点东西牵系,就不行,因为那还是有心,还是有生死。到了连锥子尖这么一点东西都没有了,才算是到了无心的地步。 当我们的功夫到了“连立锥之地也无”的地步,开悟就有了可能。 我们讲到要细心用功夫,怎样才算细呢?要细到什么程度呢? 1. 书名新颖活泼,文字通俗易懂,可媲美《苦才是人生》《一切都是最好的安排》等佛学散文类畅销书。 2. 制作装帧精美,全书配有精美书法作品,精装小开本,艺术化呈现。在同类佛学书中,属于上乘之作。 3. 本书作者一生弘法八十多年,在其出家弟子、俗家弟子总数有几十万规模,这些人都是明确的购买者,销售数量可观。