出版社: 中信

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

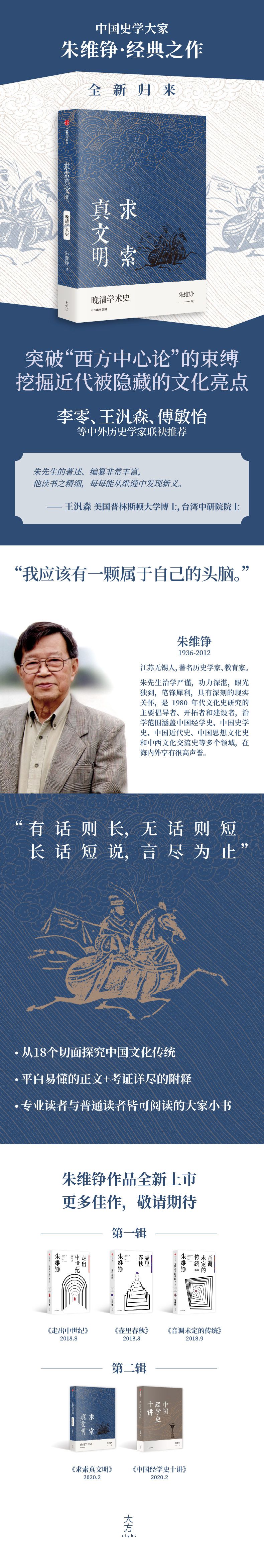

折扣购买: 求索真文明(晚清学术史论)

ISBN: 9787521712896

朱维铮(1936-2012),中国经学史、中国思想文化史、中国学术史、中国史学史、中西文化交流史和中国近代史等多个领域的历史学家,在海内外享有很高声誉。2006年曾获德国汉堡大学荣誉博士,此前从未有中国人获此荣誉,也是自季羡林之后,另一位获得德国高等学府授予的荣誉博士的中国人。

我不是清史专家。早年不时阅读清代学者的经史子论著,无非为了“考史”。二十来年前,由于偶然的机缘,我开始介入清学史领域,而且首先以清末民初那段思想学说史为重心。我以为晚清的学术,的确属于明末清初中西文化发生近代意义交往以后的过程延续,它的资源,固然时时取自先秦至明清不断变异的传统,但更多的是取自异域,当然是经过欧美在华传教士和明治维新后日本学者稗贩的西方古近学说。所谓“西学”,早在利玛窦、徐光启的时代,已为中国众多学者相当熟悉。十八世纪清廷越来越频繁的“禁教”,将它变为潜流,但没有在中国消失,不仅有梅文鼎、王锡阐到李善兰的“西算”造诣可证,更由汉学皖派开山江永对欧洲历史现状的熟悉所透露。我曾在《基督教与近代文化》一书的代言中,对历史的这个特殊侧面作过简单描述,也不赘述。这里仅想指出,我们的近代史论著,惯以愤慨或遗憾的笔触,描绘清帝国在鸦片战争后的“开放”史,在我是不敢苟同的,理由也在那篇代前言中说过。 如果尊重历史,那就不能不承认,在帝国挨了外国侵略者痛打而被迫向列强屈膝前很久,学者们便在呼吁帝国“自改革”。他们的呼吁并非没有“上渎天听”,然而终如泥牛入海。这是谁之咎?且按下不表。但呼吁本身却表明人必自侮而遭他侮的古老格言,至少可称值得注意的历史经验。帝国统治者藐视这类历史经验是一回事,学术界由此“思”而成“潮”的历史又是一回事。思想史学术史重视的当然不是嘉庆、道光之类的庸主,曹振镛、穆彰阿之类权相,怎样“创造”帝国政治继续腐败的未来,而是表征那个时代中国人“觉悟”程度的实况。于是讨论清学史,固然必须注意全过程,但尤要注意转折点。在我看来,种种错综复杂因素交织的清学史过程,恰似18世纪末自称太上皇的乾隆帝死去为契机,出现了转折点。原先似乎井水不犯河水的不同学术形态,僵死的理学,盛行南国的汉学,源于吴越而在川楚粤海渐成气候的今文学,突然冲突起来。不久,雌伏已久的“西学”,也因中国有人信仰而再度活跃,成为任何学派都不能置诸不理的学术参照系。 ★ 导读式的著述——这部著作所集结的文章,原为朱维铮先生执行主编“中国近代学术名著丛书”时为每本著作撰写的导论,轻松易读,容易进入。 ★ 双重阅读体验——朱维铮先生写作极重“附释”,尽量使正文简约可读,而以附加注释体现己见。通读正文可浏览史实,仅读附释可纵观作者观点,一书尽享双重阅读体验。 ★ 实事求是的精神——朱维铮先生秉持“从历史本身说明历史”的治学态度。回到历史环境下找到当事人的真实经验,挖掘晚清名家康有为、张之洞等著书立说的真正目的,并据此回答当时的问题,回应当代人的兴趣。 ★ 启蒙的立场——朱维铮先生研究的是学术史而非某一专门之学,打破了50年代以来成为主流的“西方中心观”,质疑“中国近代化=中国西方化”,引入“冲击-反应模式”之外的中西文化交流视角。 ★ 独立自由的灵魂——作为一名历史学家,朱维铮先生的一生都在为“纯学术研究”正名。“钻故纸堆”并不意味着忽视现实问题,在他的文字中,我们读到的是史家的冷眼和士人的热肠。