出版社: 南京大学

原售价: 65.00

折扣价: 39.70

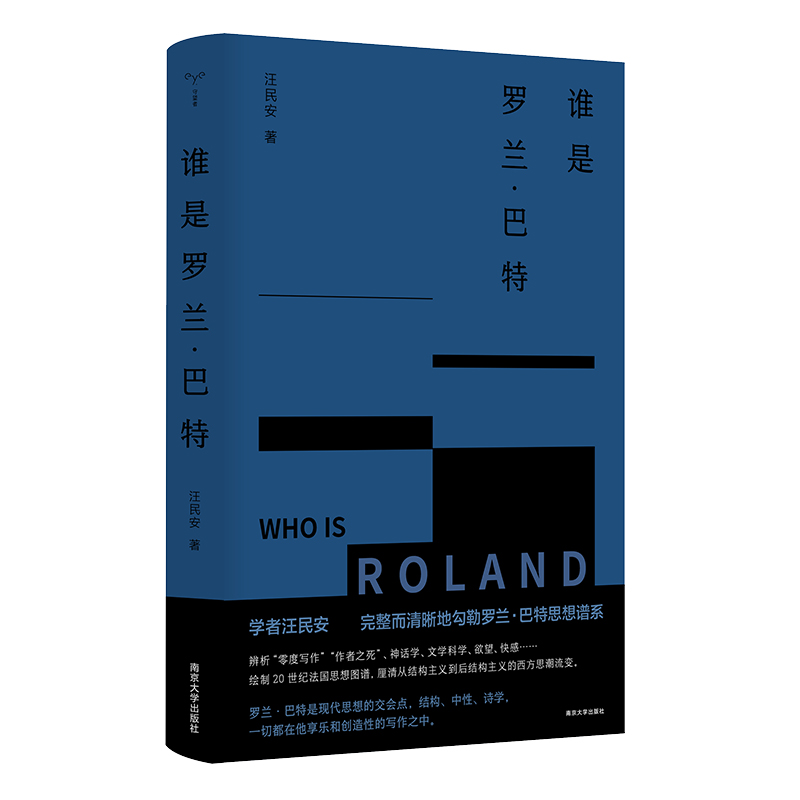

折扣购买: 谁是罗兰·巴特(守望者书系)

ISBN: 9787305270635

汪民安,清华大学人文学院教授。主要研究方向为批评理论、文化研究、现代艺术和文学。

第一章道路 身体旅途 整个60年代,都是巴特声名鹊起的年代。伴随着结构主义盛期的到来,巴特在巴黎知识界也如日中天,他成为结构主义在文学领域的领袖人物。1963年,巴特发表了他的第四部著作《论拉辛》,这部用新的方式重新研读拉辛的著作引发了一场可载入史册的论战。索邦大学教授雷蒙·皮卡尔发文《新批评还是新骗术》,激烈攻击巴特及其使用的精神分析方法。皮卡尔使用了一些“与死刑有关的词汇”,他要“伤害”“刺穿”“进攻”“杀死”新批评,或将它推上断头台;他指责巴特等所做的批评是极端危险的。巴特写了《批评与真实》,对皮卡尔气急败坏的指责做了平静的然而也是有力的回应。这场争论很快演变为一场“古典作家和现代作家”“传记历史批评和新批评”的争论,结果,这场争论以巴特的雄辩理性获胜而告终;同时,它也促进了新批评的发展,为法国批评界日后的冒险扫清了障碍,并将批评界的保守主义埋进了历史的尘土中。 几乎是与此同时,巴特还发表了另外两部著作,《符号学原理》和《批评文集》。前者对符号学做了全面的理论总结,全书充斥着索绪尔的身影;后者则在鼓励当时的先锋派罗伯格里耶和布莱希特,为他们做了有力的辩护。同时《批评文集》中还涉及了极多的话题,如结构主义问题、文学批评问题、元语言问题、作者和作家问题以及文学现状问题等,这本书汇集了巴特在五六十年代之交对当代写作的诸多思考。此时,巴特的结构主义范型已大致确定,早期的神话学分析已被语言学模式取代了。正因为倡导结构主义,且对它进行了杰出的运用和解释,巴特被冠以结构主义巨头之名,他和另外几个人有力地将这个运动推到了巅峰,他们分享了结构主义在各个学科的领袖人物位置:列维斯特劳斯负责人类学,拉康分管精神分析学,福柯则肩挑思想史和哲学,阿尔都塞接过了马克思主义的担子,无疑,文学的地盘就留给了巴特。正是这五个人扩展了结构主义的权势,结束了人道主义或存在主义的统治。 事实上,巴特并没有在结构主义的床上躺多久,他早早地爬起来了,并轻轻松松甩掉了结构主义的花环。1970年,他的两部新作改变了他的形象,这就是著名的《符号帝国》和《S/Z》。《符号帝国》是他于1967年访问日本的观察结果,在写作这本书时,他获得了极大的快乐。这本书一点也不带结构主义的色彩,巴特将日本分解成几十个符号,对每个符号进行解读,这种解读方式容易令人回想起《神话学》的方式;重要的是,巴特并没有按照结构主义原则将这些符号组织起来,从而观察它们的内在语法线索,相反,他仅把它们并置起来,承认它们各自的差异存在。《符号帝国》显然遗忘了结构主义的使命,《S/Z》离结构主义就更远了,或者说,它就是在和结构主义作对。这部著作是对巴尔扎克的一部不太著名的小说《萨拉金》进行的阅读实践,巴特在此正是以反结构主义之道行事,他将一个严谨规范的现实主义文本拆散了,并弄得七零八落,而且丝毫也没有统一它的打算。经过巴特的那只手——准确地说,是一只屠手——《萨拉金》已经面目全非了。 这或许是巴特进入所谓后结构主义时期的标志。后结构主义的一个重要标签就是闪烁不定的能指,此后的巴特本人就像是这样一个能指,人们很难把握他的行踪,他就是后结构主义本身。1973年,他的另一部影响甚广的著作《文本的快感》出版,这是他的又一次转向,一次阅读和批评的形式主义向阅读伦理学的转向。在此,他充分地提高了阅读的地位,用阅读伦理学取代了阅读技术。享乐阅读——巴特将它置于文本流通的中心位置——应被视为一种生活哲学,它和写作一样,是一种重要的存在方式。这部书只能是功成名就后的作品,只有在彻底解决了拮据、生存压力,满足了名利欲望之后,一个人才能奢谈无金钱元素的享乐要求。 1974年,巴特访问了中国,这次访问令他多少有些失望。因为是一个访问团,他们被安排得井井有条,而无法选择性地观看一些东西。他在中国逗留了三周,回国后,完全不像从日本归来那样,他几乎没为此次中国之行发表什么东西,尽管当时中国充满了符号,但对他毫无诱惑。第二年,由一家出版社推出的“永恒作家论丛”丛书,收录了《罗兰·巴特谈罗兰·巴特》一书。这或许是他最重要的一部书。巴特在此展示了自己的日常经验并对之进行了一些抽象的而又饶有兴味的理论清理。他以一种低姿态——一半是谦虚,一半是隐含的骄傲——看待自己的著述生涯,贬低自己往往是优越感的外露,而这种形式又易于被他人接受,这再次显露出他的睿智。这部书另一个值得永远记住的东西是它的写作形式:对一个人的描述和记录——无论是对自我,还是他人——可以通过散乱的断片完成。《罗兰·巴特谈罗兰·巴特》是个不朽的范文,它堪与另一个传奇文本《瞧,这个人》相提并论,尽管这两位主人公在谈论自己的声音上呈现出相反的语调。 无论从哪个方面来看,巴特此时都有充足的理由进入法兰西学院(Collège de France)。 巴特此时也面临着反对意见,他和传统的学院式研究大相径庭。按他自己的说法,他只是写过一些随笔;而且,他总是出人意料地变化,使人难以摸清他的思想体系,这也为他的思考和论断到底有无真实的价值和凭据埋下了疑问;另外,巴特似乎总是在处理一些小的主题,而不是学院内部留存下来的恒久而宏大的命题。总之,巴特身上的世俗气息压倒了学院气息。但是,关键时刻,福柯起了作用。事实上,在此之前,他们的友谊中断了十多年,彼此没有来往。主要因为两人在一起时,经常发生冲突。那时,他们尚未获取盛名,他们既相互欣赏,又相互竞争,结果不欢而散。当巴特想进入法兰西学院时,福柯已是那里的教授了。显然,就年龄、所获成就以及心理成熟度而言,两人重续友谊是当然的,也是必要的,况且,两人没有根本性的冲突——巴特还曾为福柯的《疯癫与文明》写过热情洋溢的评论文章,并极其准确地道出了福柯这部著作的非凡价值。 福柯回击了那些对巴特的指责。他说:“我要补充一点,如人们所说,公众对他的兴趣可以被看作一种时尚,但是,我们可以使怎样的历史学家相信,一种时尚,一种激情,一种迷恋乃至夸张的说法不是反映特定时间内某种文化中的丰富内涵的存在?而这些声音,这些我们在大学以外听到的和正在听的声音,你们难道不认为它们是我们当今历史的一部分,你们难道不认为它们将会成为我们历史的一部分?”福柯对巴特的辩护最终使巴特入选。 这无疑是巴特生活中的一件大事,在法兰西学院的就职讲演中,巴特动情地提到了福柯:“请允许我冒昧地提到米歇尔·福柯,本来出于我们的友谊,应当对此保持缄默的,我的始终如一的感情、思想和感激都与他联系在一起,因为正是他向教授委员会提出设立这个讲座和主持这个讲座的人选的。”从此,两人尽释前嫌,重新开始了友谊,而且更为纯净。的确,巴特在此时已关注到福柯眼下的主题:权力。在这次讲座中,巴特也多次提到了权力,他将权力嫁接到他的惯常主题中:语言结构。语言结构乃是权力的寄生物,权力在某种意义上正是借助语言、语言结构来现身的。 巴特在法兰西学院开设的讲座大受欢迎,法兰西学院门庭若市,连外国游客和退休老人都涌向巴特的课堂。同年,巴特的另一部著作《恋人絮语》问世,这部著作也是一个研讨班的结果。起初是打算以歌德的《少年维特之烦恼》为对象,来研究情话的种种模式和规律;后来巴特改变了初衷,他直接将恋人情境展示出来而抛弃了那种转述性的分析话语。写作者隐退了,只有一些爱情戏剧上演着。这部著作获得了出人意料的关注,它被公众广泛谈论着,巴特也成为家喻户晓的人物,这令他始料不及。巴特最初的设想是这本书能有500个读者就不错了。对《恋人絮语》所激起的反应,《花花公子》评论说:“不错,爱的主题已经过时了,然而,由于《恋人絮语》这样的书,爱的春天又将返回。”写作这本书,巴特宣称是为被人所爱,他的目的在某种意义上达到了,他获得了一般法兰西学院教授所无法获得的民间声誉和注意:“从《神话学》到《恋人絮语》,罗兰·巴特对社会不同方面所做的分析,被谈论着、模仿着,有时也被嘲弄着,但从没有被忽视过。” 1978年,巴特的母亲去世,这令巴特无比悲痛。从小,巴特就和母亲相依为命,因此,母亲的死对他打击很大。在他最后一部著作《明室》(1979)中,巴特就意图从母亲的一幅照片中“引发出全部摄影术”,而且在此书中,他也表达了对母亲的纪念:“我失去的不是一个人(母亲),而是一个存在者;不是一个存在者,而是一个品性(一颗灵魂):不是不可或缺者,而是不可替代者。没有母亲我可以活下去(我们大家早晚都会碰到这种事);但生命中留存下来的东西将是绝对的、完全不能加以限定的(没有品性)。”乔纳森·卡勒:《巴尔特》,孙乃修译,中国社会科学出版社1992年版,第152页。据说,母亲死后,巴特一直郁郁寡欢,以至在他1980年车祸后,有朋友认为巴特的去世和他的这种悲戚的丧母心态有关。 1980年2月25日,巴特和几位政治家在穿过法兰西学院门口的学院路时,被一辆洗衣店的小卡车撞倒,巴特被送进医院。不久,病情有所好转,且能接待来访者,但在3月26日,巴特却逝世了。这使他的死变得扑朔迷离,人们无法弄清他的死因,因为车祸似乎并没有致巴特于死地。还是福柯在法兰西学院为巴特致悼词,福柯的悼词大概是献给巴特的最后神曲,是一个天才献给另一个天才的绝唱,它堪称巴特流世的碑文,面对着法兰西学院的全体教授,福柯庄重而充满感情地说: 几年前,我曾建议你们能接受他并成为你们中的一位,他20多年不懈的努力获得了社会公认,他具有独创性的重要研究成果,这使我无须借助我与他的友谊。我不会忘记他。他的事业还在。他的事业独树丰碑。它还会说话,其他的人可以让它说话,或谈论它。因此,请允许我在今天下午披露这唯一的友谊。这种友谊与它所痛恨的死亡至少在寡言少语这点上是相似的。你们选举了他,就了解他了。你们都知道,你们选择的是少见的智慧和创造的平衡。你们选择的——你们也知道——是一位对领悟事物本来的面目具有奇特能力的人,他以前所未有的新角度更新事物。你们知道,你们选择的是一位伟大的作家,一个不同凡响的教授,他的教学对于听众不是一堂课,而是一种经验[……]。命运让物的愚蠢暴行——这是他唯一可以憎恨的现实——结束了所有这一切,而且就发生在这所我曾请求你们让他进来的殿堂的门口。如果我不曾知道他在这里很幸福,如果我不是感到应该从他那里给你们带来越过忧伤的友谊的微笑,那我是承受不了这苦痛的。 作为现代思想的交会点,罗兰·巴特串联起列维-斯特劳斯、布朗肖、拉康、萨特、福柯、德里达、克里斯蒂娃等整部法国20世纪思想史。他的零度写作、作者之死等概念风靡一时,其神话学、符号学等相关著作则为分析大众文化和消费主义提供了经典理论。毫无疑问,他是20世纪文化和文学批评的传奇。 这本《谁是罗兰·巴特》是汪民安教授写作的第一本书,完成于20世纪末,呈现了他年轻时的罗兰·巴特,也是一本“关于我的青年时代的书”。彼时,罗兰·巴特是他和他身边朋友的圣典,决定性地塑造了他的趣味。苏珊·桑塔格说“在‘二战’后法国涌现的所有思想界大师中,我敢绝对肯定地说,罗兰·巴特是著作永世长存的一位”,而这本解读巴特那些“不朽之书”的著作也在二十余年里一版再版,为国内喜欢巴特的读者们提供了“快感”。