出版社: 北京联合

原售价: 45.00

折扣价: 26.60

折扣购买: 傅佩荣讲老子

ISBN: 9787559618504

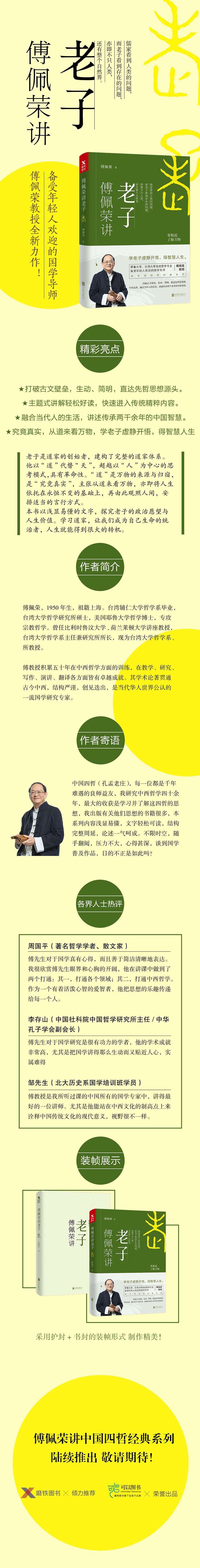

"傅佩荣,1950年生,祖籍上海。台湾辅仁大学哲学系毕业,台湾大学哲学研究所硕士,美国耶鲁大学哲学博士,专攻宗教哲学。曾任比利时鲁汶大学 ,荷兰莱顿大学讲座教授,台湾大学哲学系主任兼研究所所长,现为台湾大学哲学系、所教授。 傅教授积累五十年在中西哲学方面的训练,在教学、研究、写作、演讲、翻译各方面皆有卓越成就。其学术论著贯通古今中西,结构严谨,创见迭出,是当代华人世界公认的一流国学研究专家。傅教授是曾担任央视《百家讲坛》、凤凰卫视《国学天空》等节目的主讲。被台湾《民生报》评选为大学最热门教授,并获台湾地区教育主管部门颁发的教学特优奖。其作品曾获台湾中正文化奖、最高文艺奖。 傅教授著作甚丰,著有《哲学与人生》、《儒道天论发微》、《儒家哲学新论》、《论语之美》、《西方哲学史》等专业著作共一百余种。"

"虚无主义的危机 哲学,是对人生经验做全面的反省。人有理性,总希望能够明白人生究竟是怎么回事,尤其是在乱世里。周公制礼作乐之后,时代演变愈来愈快,到了春秋时代末期,可以用四个字来形容:周文疲敝。“礼坏乐崩”一语就足以说明周朝原来的构想失效了。一方面是天子失德,既无仁爱也无正义,百姓生活陷入困境;另一方面,社会开始急遽演变,有学问有专长的人流落到民间。春秋时代百家争鸣,其中最重要的是儒家与道家两派。儒家重视学习与修养,而道家老子所发展出来的思想则另有特色。 周文疲敝:文化失去活力 老子是哲学家,是道家的创始者。据司马迁《史记·老子韩非列传》记载,老子是楚国人,在周朝负责管理国家档案,他退休后骑青牛西出函谷关,遇到关尹(守关的官员),关尹听说老子很有学问,想请他留下一些智慧资产,所以老子在短期内写了五千多字。这是传说,要在短期内写出《老子》五千言,可能性不大,估计是由一群隐居的人长期生活留下的心得。据说后来关尹随老聃一起隐居去了。《庄子·天下》有一段说:关尹、老聃都向往“道”。过去谈“道”,通常会配合“天之道”或“人之道”。但是,作为道家的老子,他谈的是“道”的本身,并演变成一套完整的系统。 老子出关之后不知所终,重要的是他留下了《老子》。这本书又称《道德经》,共八十一章,一到三十七章称为《道经》,因为第一章开头是“道可道,非常道”;三十八到八十一章称为《德经》,因为第三十八章开头是“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德”,道与德合在一起,称为《道德经》,所说的和仁爱、慈悲、忠孝毫无关系。道,用一句话来说,就是“究竟真实”。如果用两个字来形容,儒家是“真诚”,道家则是“真实”。真诚只对人有效,而真实对万物都有效,因为宇宙万物都有其真实的一面。而虚伪的出现,是因为人的认知与行动,常常带来复杂的情况。“道”要回应的是:宇宙万物充满变化,背后有没有不变的本体呢?“德”是指获得的“得”,“德”与“得”在古代音意相通,与伦理道德无关,万物获得道所赋予的部分称作德。道与万物之间就靠“德”在联系及运作,而“德”又不能离开万物,所以说“德”是道在万物里的代表。譬如,一朵花,因获得道的支持,才能存在。万物获得道的部分,称作它们的本性与禀赋。唯一有问题的是人,人同样获得道的加持,不过人制造很多复杂的情况,是道所无法规定的,这就牵涉到比较深刻的问题了。 哲学家面对时代危机,要思考如何让人继续活下去。要活下去,有两个基本要求,仁爱与正义。仁爱就是发展经济,让人丰衣足食,可以养家糊口、传宗接代,一代代发展下去。但要维持正义比较困难。人有自由,有人行善,有人作恶,所以需要赏善罚恶,如果没有正义,任人胡作非为、巧取豪夺,社会就会混乱。儒家强调仁爱与正义,要具体落实在人的生活中。而道家则认为仁爱和正义必须推到最根源,从根本上化解这个问题。因此两家各有取舍。 回到周文疲敝。文化为什么会慢慢疲累毁坏呢?现在很多人谈国学,也有人疑惑为什么要谈这些老东西?文化分为三个层次:器物、制度、理念。器物最为具体,表现为经济繁荣发展,每个人都有方便丰富的器物以节省时间和力气;制度层次有法律与规范,能让社会秩序维持稳定;理念层次则无形无象,我们讲国学的目的,谈的就是理念。如果有人学了老子之后,希望仿效其中的器物与制度层次,就只能说是“小国寡民”。老子在第八十章提到“小国寡民”,人们老死不相往来,彼此不会比较,也没有纷争,因为比较是痛苦的来源之一。柏拉图也提出理想国的概念,他的国家只有五千零四十人,他认为只有这种小型国家,才能稳定和谐。 《庄子·天地》有个故事,子贡看到一个老人家辛苦地抱着瓮去装水,于是好心建议他用桔槔(汲水的器具)。没想到老人家生气了,他说:“吾闻之吾师:‘有机械者必有机事,有机事者必有机心。’”意思是,人使用机械之后,就会思考怎么样最便利,发展到最后,世界会变得非常复杂,所以老子主张回到原始状态,但今天可能没什么人想再回到原始的生活。 我们要学习老子的理念:什么样的人生是合理的,什么样的观念是正确的。我年轻时读到“强行者有志”(《老子》第三十三章),亦即勉强自己往前走就是有志向,有志向才会要求自己。这使我对人生有了不同的看法。后来念到“甚爱必大费,多藏必厚亡”(《老子》第四十四章),意思是过分爱惜必定造成极大的耗费;储存丰富必定招致惨重的损失。因为谁也无法预料天灾人祸。举例来说,一个人很喜欢搜集酒杯,家里有个酒柜,摆满了酒杯,后来地震时酒柜倒下来,酒杯全部碎光了,他从此再也不看酒杯了。 虚无主义:价值上与存在上 老子有很多语句可以当座右铭,但我们更希望能理解老子完整的思想。老子和儒家有什么不同?这得从分辨古代的两种虚无主义开始讨论。“虚无主义”一词来源于西方,但可以普遍应用,中国古代出现了价值上和存在上的虚无主义。 儒家关心价值上的虚无主义,这种虚无主义认为没有真假、善恶、是非、美丑。人发现善恶没有报应,在失望之余,自然会怀疑行善避恶的必要性。至于美与丑,看多了后会发现那也是相对的。这时只有求助于宗教,但所有的宗教都建立在善恶有报应的基础上,这样宗教才有可能发展。若今生没有报应,来世也没有报应,那么还有谁要信仰宗教呢?如果人生在世只要设法避开灾难就好,那只是消极无奈地活着。所以,如果在价值上出现虚无主义的困境,一般百姓将会手足无措,因为不知道自己的言行何时会惹祸上身,既没有善恶之分,也没有正义可言,这就是典型的乱世。儒家对此深感忧心而苦思对策。孔子与孟子想尽办法教导世人:只要真诚就会产生由内而发的力量,促使人行善避恶,然后快乐也将由内而发。快乐本身就是最好的报应,是行善的善报。孔子责怪原壤:“幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼。”(《论语·宪问》)他批评这个老朋友年轻时既不谦虚也不友爱,年长后更没有好的行为可让人称赞,这种人如果活得长久而不死,就可以称之为贼。此处的“贼”不是指小偷,而是指伤害做人的原则。一般人都认为好人应该长寿。我们过年时喜欢说五福临门,《尚书·洪范》所说的五福是:一、寿;二、富;三、康宁,健康平安;四、攸好德,所爱好的是德行;五、考终命,可以活得很老,安享天年。但是如果长寿却一直受苦,谁愿意呢?这套说法有很广泛的适用性,对外国人来说也可以成立。但是对儒家来说,问心无愧,才是最快乐的。这种快乐最可贵,也最可靠。如果肯定赚钱快乐,那么赔钱呢?从外而来的,将在外面失去,只有由内而发的才是我们可以掌握的,这是儒家最重要的观点。 道家比儒家看得更深刻。儒家关怀人群,道家则认为不必考虑太多有关人群的问题。道家关心存在上的虚无主义。这种虚无主义和生死有关,譬如《老子》第七十五章说:“民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。”每一个人都希望活下去,为什么有些人轻易就死掉呢?是因为在上位者税收太重,只顾自己吃喝玩乐,不顾百姓的生活,所以这涉及生死问题。不过《老子》第七十四章还有一句:“民不畏死,奈何以死惧之?”意思是千难万苦唯一死,若连死都不怕,还有谁可以吓你?这说明了当时的情况,非自然的死亡是普遍的现象,很多人认为活着同死去没什么差别,死后一了百了。这就是存在上的虚无主义。" "★ 华人世界著名国学导师傅佩荣教授全新力作! 华人世界哲学巨擘傅佩荣教授最新作品,融合当代人的生活,讲述传承两千余年的中国智慧。解你所需,授你所用。 ★主题式讲解轻松好读,快速进入传统精粹内容。 本书分为四大主题,每个主题下又包含更为具体的小标题,简洁明了,轻松好读。适合现代人阅读习惯。快速精准进入内容。 ★打破古文壁垒,生动、简明,直达先哲思想源头。 轻松阅读,快速读懂古人智慧。打破哲人和著作的对立,打破考据和俗讲的分界。以全新的方式讲人性、讲人格、讲何为道、讲何为圣。快速索引,直达内容。 ★究竟真实,从道来看万物,学老子虚静开悟,得智慧人生 这是一部智慧之书,道家出世,淡泊无为但又有所行动,看本书有所得,有所用,学老子虚静开悟,得智慧人生。"