出版社: 上海交大

原售价: 78.00

折扣价: 51.50

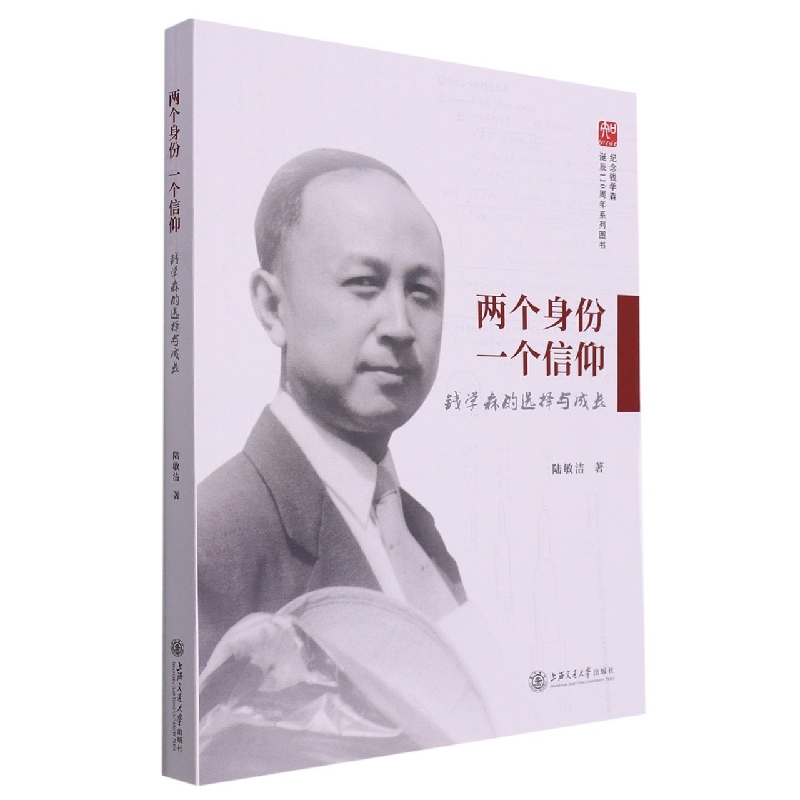

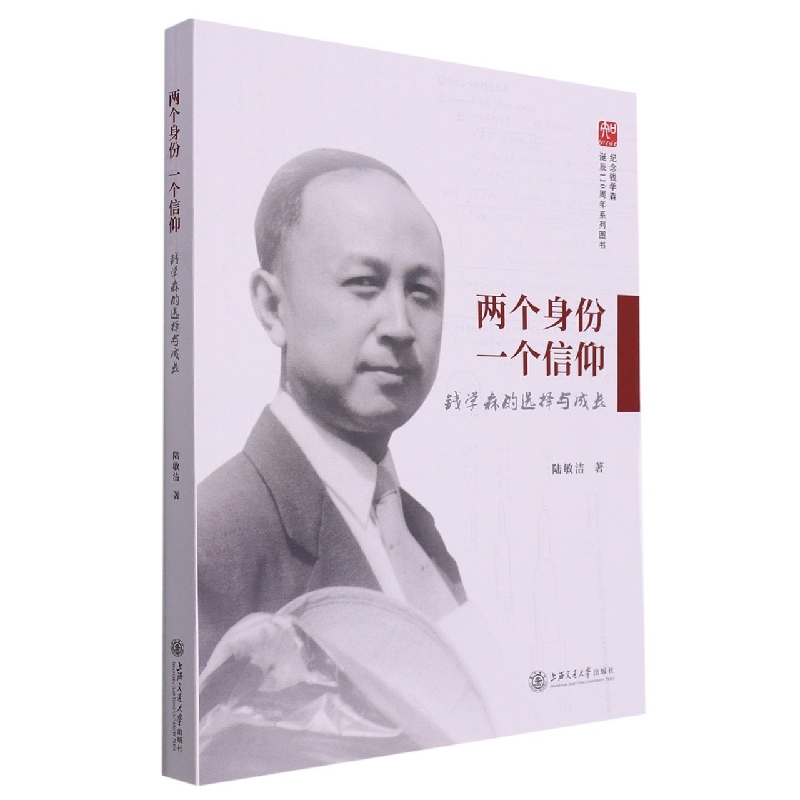

折扣购买: 两个身份 一个信仰:钱学森的选择与成长

ISBN: 9787313257116

陆敏洁,复旦大学文物与博物馆学系硕士,上海交通大学钱学森图书馆陈展部展览策划,主要从事展览内容设计,负责项目有临展“爱国知识分子的杰出典范——钱学森生平事迹展”(2018),临展“选择——钱学森的初心与信仰”(2019-2020)等。

第一章 报国初心 钱学森生于辛亥革命 爆发的1911年,他的少 年时代恰与中国最贫弱、 动荡的时期重合。辛亥革 命结束了统治中国数千年 的君主专制制度,打开了 民主进步思想的闸门,但 彼时中华民族仍处于内忧 外患中。在救亡图存的时 代背景里,一批批爱国知 识分子受到了“科技强国” 理念的影响。 时代的召唤、优越的 家庭环境与良好的教育背 景,共同影响着钱学森的 成长,爱国情感与民族自 尊心引领他少年时就明确 了科技报国之志,并深深 植根于钱学森心中。 一、“不能当亡国奴” 1911年12月11日,钱 学森生于上海,祖籍杭州 。虽然生于动荡不安的年 代,但少年时期的钱学森 是在一个较有安全感的环 境中度过的,家庭的给予 与期待为他日后的成长注 入了厚实、绵长的内在力 量。 谈起父母对自己的知 识教育,钱学森曾写道, 父亲钱家治教他“写文言 文”,母亲章兰娟则教他“ 爱花草”。钱学森在一封 信中回忆了母亲教他练字 的经历:“‘九九’快过完了 ,我想起小的时候,妈妈 叫我在纸上写画下列九个 空勾字:庭前垂柳珍重待 春风。九个字,每字九笔 。每天填一笔,就九九八 十一了。” 钱学森的父亲钱家治 是一位教育专家,他非常 重视对儿子的培养。 钱家治曾就读于浙江 求是书院,后赴日本学习 教育、地理和历史,立志 “兴教救国”,回国后于