出版社: 百花洲文艺

原售价: 52.00

折扣价: 30.70

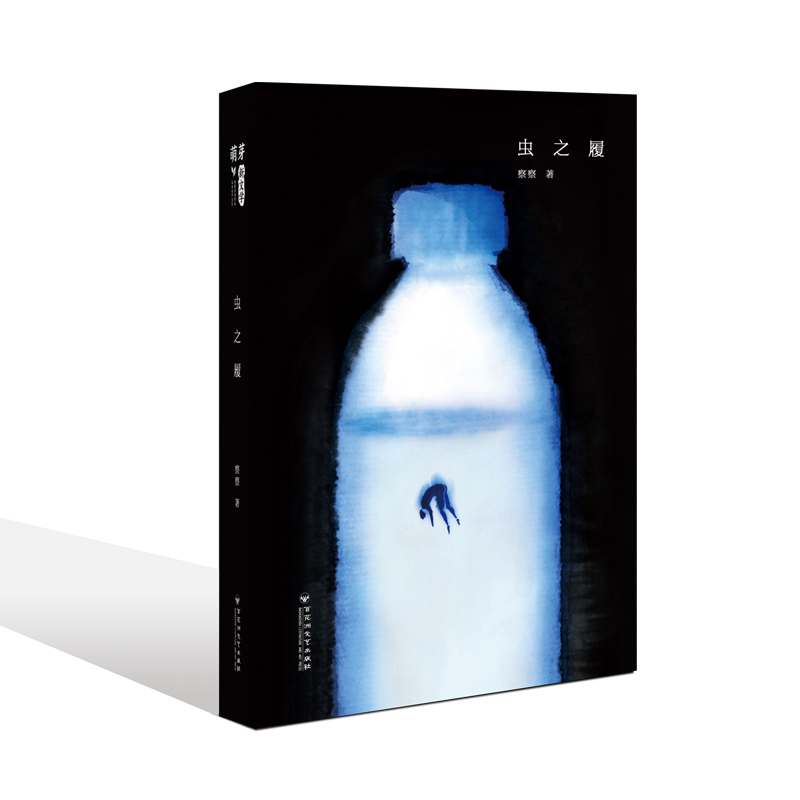

折扣购买: 虫之履

ISBN: 9787550047853

察察,青年作者、编剧。

\"像我一样假装 1 听说虫也穿鞋子的事,是在大学毕业十年的同学聚会上。老实说,我对同学聚会向来敬而远之。一来我不是爱热闹的性格,二来大学毕业后的这十年里我实在一无所为,所以当聚会的提议出现在微信群里,我便像桌子下方被安装了定时炸弹的玩家一样,再好的牌也打不出手。 “去呗!” 妻子说。 与我相反,结婚后的妻子简直步步高升。她先是惊人地在一年之内考过了全部CPA(注册会计师)科目,成了她所在的小事务所里唯二的持证会计师,接着又考完了第一部分的ACCA(国际注册会计师)科目,跳槽去了一间有名的大所,成了破产清算方面的高级经理,满世界飞来飞去。等她如愿考完CFA(特许金融分析师),收入只怕将变成我的十倍。 “去嘛,带上我一起。” 妻子又说。 我连忙点头。 不用问我也知道妻子为什么想去。和我毕业的那所985比起来,妻子的大学当然“野鸡”,她就是鹤立鸡群。上半年《创造101》爆火,我戏称她为白版王菊。她对这个称呼很不高兴。 “你都多大了还追这种网综?我手底下最‘弱鸡’的小朋友都只看《奇葩说》好吗!” 我立刻把尾巴夹得紧紧的。有的时候,我还真希望自己能有条尾巴。 聚会一拖拖到了十二月,到底还是来了。班长在学校附近新开张的馆子订了能坐下两桌的大包房,馆子毫无格调可言,菜品更是连婚宴都不如,但十年前我们吃散伙饭也在这一带。那是家破破烂烂的苍蝇馆,味道不错,价格实惠,去年被划成了违章建筑,和周围的七七八八一起拆了。 今天来的人不多,两桌都没坐满。当年我们这个大班算起来人数得小一百,十年过去,同学里头出国的、回老家的不少,也有的出于宜居或是工作调动的考虑,去了杭州、成都之类的城市,还在北京的也没来全。都是三十出头的年纪,到场的没一个生了小孩,不论男女。那几个我印象中灰头土脸的女同学,眼下都神采奕奕,但若论外貌,她们谁也比不上我的妻子。妻子正如愿充当着“满场飞”,捏着小玻璃酒盅专挑我那些光鲜的同学聊天,双颊在酒精和兴奋的夹击下像一颗湿透了的水蜜桃。和她相反,我专注于吃回票价,毕竟一会儿得AA制。妻子比我小五岁。现在的她比五年前我们刚认识的时候更漂亮。 到底为什么要来?我后悔不迭。同学聚会本就不是为我这号人准备的。寒暄已经结束,眼下正是三两聊天的阶段,恐怕不久还得去KTV续摊。妻子正和班长聊得起劲。班长供职于一家老牌国营券商,刚刚升了MD(营销总监),妥妥的人生赢家没跑了。这两年行情不好,可他看上去丝毫未受波及。也不奇怪。好歹是名牌大学的金融系,要都混成我这样才奇怪呢。假如我的人生是一条若有若无的虚线,那么班长的人生一定是主干道上的双黄线。 他还没结婚。 我尽量不去看他搭在妻子肩上的手,又喝完了一碗小米粥,然后做贼似的猫起身,离开包厢,溜出嚣闹的饭馆大堂。拐过周黑鸭,不远处有一条背巷,我就在那儿做起了深呼吸。 连云烟都涨价了。我长长地吐出一口烟,感到雾霾变得好闻了一些。 “你怎么也出来啦?” 一只手轻轻地拍了我一把。循声望去,这个裹在深棕色外套里的人形又干又瘦,格外扎眼,不注意看还以为是衣架拐了外套正在夜奔。 “徐伟?”我有些惊讶。我刚才没看到他。我以为他今天不会来。 “看来你还有点儿记性嘛,林布里克。” 有十年没人这么叫我了。 假如有谁能比我更讨厌今天这个聚会,那一定就是徐伟。大学报到的第一天我走进宿舍,看到一个瘦小的男生空荡荡地穿着高中的校服,笑嘻嘻地指着地上的一麻袋花生对我说:“来点儿?”没等我搭腔就塞了一把过来。他就是徐伟。印象中,徐伟总是这样笑嘻嘻的,和他相处时你绝不会感到所谓寒门贵子周围的紧张空气。我们同宿舍的几个都拿他当哥们儿看。具体来说,尽管他没空和我们一起上网吧组队DOTA(一款游戏),但扎堆看毛片时绝少不了他。熄灯后,大家躺在床上,一人一把花生,静悄了。有人好奇,徐伟回答得清晰流利,毫不回避,那种泰然自若简直完爆我们这些小康之家的孩子。于是我们都知道了他的家境,父亲老实巴交,母亲年轻时候就跟别人跑了,家里还有个读中学的弟弟。嗑花生的声音重又响起,壳扔到地上,铺了厚厚一层,几天后宿管阿姨检查卫生才被扫掉。 徐伟比我们小一岁,长相甜美,好比寒流袭来时偎在电暖器右侧打盹的小白兔,双耳顺在脑后。这比喻毫不夸张—他偏偏长了那样一双眼睛—大而有神,黑白分明,形状圆。不仅如此,徐伟左眼睑的下方还长有一枚胎记,淡淡的,小指甲壳那么大,仔细看形状还有点儿像个什么花瓣,不碍眼,倒添了几分“古风”之美。他是我见过最用功的人,势如破竹地连拿三年逸夫奖学金,捣鼓出能够申报国家基金的项目,连外院的女生都到手了。这使他容易给人留下目标感很强的印象,可他身上又没有急功近利的气质,反而有些天真。在所有志在留校的同学里,唯有他不是为了北京户口或稳定安逸,起码不止于此。他就是这么说的:“我要成为国之栋梁!”我们逗他,嘲笑他,留校就能当栋梁啊?而他朗声反问,难道所有理想都得奔着钱去吗?我们便都被镇住了。是啊,如果每一个人—甭管有钱没钱—都能拥有与钱无关的理想,这世界离理想国恐怕就不远了吧。 就在毕业之前,徐伟的父亲病了,得了尿毒症,弟弟又马上要升高三。我们几个人偷偷商量着凑钱。我们说:“你该跟学校说一下,如果校方出面,组织募捐,这事儿就不难。”但他不想声张这个事,他说:“幸好达到了尿毒症的标准。”他要请假回去,帮父亲申请特病医保。 在我们看来,徐伟不笨,不认命,更不清高,既然他觉得没问题,那想必是我们杞人忧天。他向我们科普了尿毒症的知识,肾脏细胞自然不断在坏死,他说,但存活期可达30年,和一般的绝症不一样。他有自己钦佩的导师—刘教授,他和刘教授一道儿做的项目想申请国家基金。他告诉我们,刘教授给了直博的承诺:“延毕不要紧,回来考试就成,只要你考我,我就收你。”我当时满脑子都是文艺创作,热衷于组织校内放映活动,对经济类的研究半点兴趣也没有。但我当然清楚这是前途一片光明的意思,很为徐伟感到高兴。 等他真的安顿好父亲回来,刘教授的项目里没有了他的名字。两人掐架了,谁是谁非众说纷纭,连我们宿舍里都分成两派。渐渐地,仍相信徐伟是受害者的那一派好像就只剩了我一个。他似乎去找学校理论过,直博也告吹了。我们说,栋梁?他像是没听见。我们说,徐伟,没事的,一切都会过去。宿舍拉了个六人微信群,他不冒泡。我小窗过他,问问近况,第二天他回复我说,不好意思,昨天在忙。那时候,我对他仍抱持乐观的看法,就是说,当时我还是个乐观的人。我觉得,徐伟一定会憋一个大招东山再起的。下一次见面没准又笑嘻嘻地说:“来点儿?”来点儿比花生还好吃的玩意儿。 我们很快迎来了下一次见面。五年前,我和徐伟走进那间还没拆的苍蝇馆,吃掉不少馒头,喝掉几罐啤酒。接连的不顺蚕食他的脸,留下一层锈,乍一看还以为是五官走样了。我告诉他班里的散伙饭就是在这儿吃的,他告诉我,所里在给一个上市公司做年报审计,授意他作假,奖金能管够亲体肾移植的费用。他辞职了。他说他的三观完蛋了,既没有能力按照自己的意愿重建三观,也没有能力随波逐流改头换面,就这么力不从心地晃荡着,被车门夹住了。 “你爸的病好了?”我说。 他一愣,然后笑嘻嘻地看向我。 “你怎么样?还录像不?”徐伟说。 大学时我弄了个电影社,整天给男社员放《发条橙》。我那时候还是校园论坛里影视类的版主,ID(账号)为林布里克。 “录啊,每天11个小时被摄像头包裹,无死角。我在银行上班,你呢?” 他没有回答。我掏出云烟递过去,点烟时,火光照亮了徐伟的脸。那层锈迹像是更深、更重了,令我惊讶的是别的什么。火苗闪烁,一股陌生的活力燃亮了徐伟的面孔,仿佛他是一只蛰伏多年的蝉,即将蜕壳新生。我松了一口气,猜想他的处境有所好转。 我们一根接一个地抽着烟,渐渐聊得热乎起来,颇有同为天涯沦落人之感。他问我工作顺不顺心,和老婆是否和睦,业余时间怎么打发,什么时候要孩子。我不担忧他的处境比我糟,也不焦虑他的处境比我好,所以痛快地有一说一。他买了两盒超辣的周黑鸭,我俩站在路灯下吃。被聚会那帮人看见可能不大好,但难得开心一场也就无所谓。吸着吸着嘴,我想起一直都是他问我答,到现在连他这次回北京干啥我都还不知道。 “我最近心情不错的。”他像是知道我在想什么一样,主动说道。 “碰到什么好事了?” “确实有一件。你注意过虫子吗?昆虫。” 大冬天的,很难想起什么虫子。我随口说了几个常见的虫,想起父亲来。小时候,父亲常带着我辨认各种昆虫,是他告诉我许多蚊子都不叮人。 “蚯蚓恐怕不行,”徐伟说,“蚂蚁可以,大部分有脚的虫子都行。总之你仔细看的话,就会发现虫子也能穿上鞋的。” 我愈发不明白他想说什么了。 “我最近忙着干这个呢,帮虫代购。虫子也跟风,像什椰子鞋就很受欢迎。” 光脚的不怕穿鞋的。我突然想起了这句话。 “虫喜欢椰子鞋?” “当然喜欢。毕竟是想穿人造的鞋子,口味嘛,和人也差不多。关键在于认同。那是怎么说的来着?走的人多了,就真成了路。虫的看法也一样,喜欢的人多了,再丑的鞋也不愁销路。” “有道理。”我顺着他的意思点点头,“你拍照了吗?” “看来你不信。”他慢悠悠地抽了口烟,“鞋子本身没有看头,不是说了吗?关键在于认同。” “那虫的?” “虫啊……”徐伟顽皮一笑,将烟头碾灭在吃完了鸭脖的盒子里,“真可谓,妙不可言。” 那对大圆眼睛在夜色里闪闪发光。长这么大,我还是头一回亲耳听到有人对我说出这么个词:妙不可言。 “我爸年初走的。”徐伟说。 一辆脏兮兮的白车驶过,大灯晃得我闭上了眼。\" \"这是一部生活小说。人物在庸常的现实中拖着脚步行走,为工作不顺、婚姻失调所困扰。这也是一部奇幻小说,穿着鞋子的虫暗暗潜入人的社会,兜售交换人生的机会。也许这其实是一部哲学小说,毫不刻意的文字,道出人间永恒的叹问。 当虫穿上了鞋而人决定赤足爬行,究竟是蝴蝶梦我,还是我梦蝴蝶?\"