出版社: 广西师大

原售价: 118.00

折扣价: 70.80

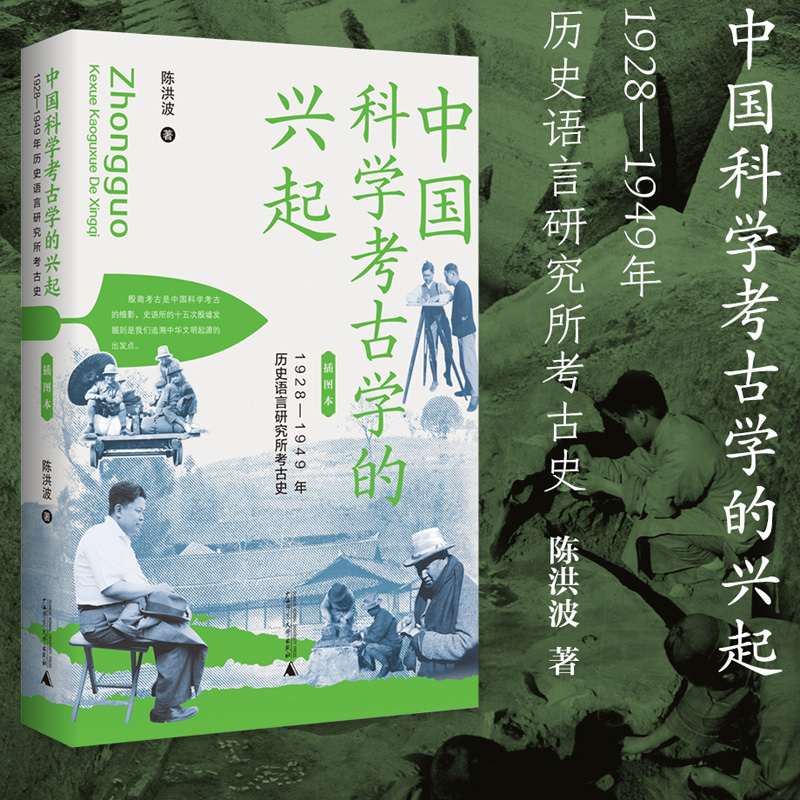

折扣购买: 中国科学考古学的兴起(插图本):1928—1949年历史语言研究所考古史

ISBN: 9787559873644

男,山东大学历史学学士、硕士,复旦大学历史学博士。现为广西师大历旅学院教授、文化遗产研究中心主任。研究方向:考古学-华南与东南亚考古、文化遗产保护与开发。已出版《华南与东南亚新石器时代的文化面貌、生业经济与族群迁徙》《西江流域的铜鼓文化》。

史语所早期考古人才队伍的构成及其命运(节选) 经过千辛万苦培养出来的中国第一代考古学家群体,在1938 年的长沙,在战争压力下却面临解体。这时候,殷墟的工作才刚刚进入正轨,全国性考古活动刚刚起步,大量的材料都没有整理,中国田野考古学迅速发展的势头戛然而止。 这一幕是在长沙一个有名的饭店“清溪阁”发生的。之所以不厌其烦地把这个掌故叙述出来,是因为它拥有太多的历史含义,特别是中国考古学和考古人的爱国情和民族恨,都可以从这里找到无须解释的根源,任何其他辩解与分析,在这活生生的历史事实面前,都会陷于苍白无力。民族情怀在中国考古人的血脉中流动,在血与火的民族战争中得以永固。 1937 年12 月12 日,南京沦陷,然后发生了大屠杀,举国陷入震惊与悲愤之中。长沙很快成为日军下一步进攻的目标,史语所在没有找到新的搬迁地之前,为了同仁安全决定疏散。个人去留的先决原则是:家乡没有沦陷的话,就先回家;家乡沦陷的话,跟着史语所走,只是地点未定;若不想跟所走,可以自便。决定此一原则之后,就让各组自行商量。考古组商量的结果是,三个高级委员,李济、董作宾、梁思永是不能动的,要跟所走,“十兄弟”则各奔东西。老大李景聃是安徽人,家乡未沦陷,回去;老二石璋如是河南洛阳人,家乡还在中国军队控制下,也要回家;老三李光宇是河北人,家乡未沦陷,但他是考古组的古物管理员,不能走;老四刘燿是河南滑县人,去延安投奔他的哥哥参加抗战,后来改名尹达;祁延霈是山东济南人,家乡沦陷,去重庆投奔教书的父亲,后来也去了延安;王湘是河南南阳人,家乡没有沦陷,但他决定跟着长沙的一些大学生去抗战;老九高去寻,河北保定人,家乡沦陷,随所走;老十潘悫,获派押运古物到重庆,也没有走。这样,“十兄弟”只留下了四个,有六个离开了史语所,都是考古组的主力成员。 据石璋如回忆,大家商量好以后,就去了“清溪阁”。参加的人除了“十兄弟”,李、董、梁三先生,还有几位常年跟随考古组的技工:胡占奎、王文林、魏善臣、李连春。当时大家志气都很激昂,喝酒比较爽快。大家先说“中华民国万岁”,这是第一杯酒,大家都喝,第二杯“中央研究院万岁”,第三杯“史语所万岁”,第四杯是“考古组万岁”,第五杯是“殷墟发掘团万岁”,第六杯是“山东古迹研究会万岁”,第七杯是“河南古迹会万岁”,第八杯是“李(济)先生健康”,第九杯是“董(作宾)先生健康”,第十杯是“梁(思永)先生健康”,第十一杯是“十兄弟健康”。一路喝将下来,满座大醉。醉后是惨然的离别,他们之中的许多人从此之后再未见面。 “十兄弟”中离开的六个人,后来际遇颇为不同。石璋如经过一番漂荡,幸运地又回到考古组,之后再未离开。b 尹焕章在中华人民共和国成立后继续从事考古工作,卓有成就。刘燿成为职业的革命家。祁延霈抗战期间病逝于新疆哈密。李景聃抗战胜利不久后病逝。王湘则终生脱离了考古。战争期间,史语所和中国其他学术机关一样,面临极端严重的困难,不仅仅是学术研究,连生存都成了问题。这期间队伍很不稳定,除了上述人员之外,考古组的骨干人物,如吴金鼎、郭宝钧以及胡厚宣,也因为各种各样的原因离开了史语所。 “中国考古学之父”李济对于中国好不容易建立起来的考古队伍受到的战争摧残极为悲痛和愤怒。在1940 年夏即已编竣、历尽艰辛在1947 年3 月才得以出版的《中国考古学报》(即原来的《田野考古学报》)第二册的《前言》中,李济悲愤地写道: 试看这个统计:六篇报告的作者,已死了两位,改业的又有两位;只有石璋如、高去寻两君抱残守阙到了现在,但他们的健康,已被战事折磨了大半。至于去世的,是祁延霈君和李景聃君,本期附有二君的传略。这种损失在将来的和会上是否可以列入赔偿的要求?假如可以列入,赔偿可以抵补这种损失么?不过无论麦克阿瑟将军所主持的盟军总部对于此类损失作何打算,我们仍希望负责计算中国在战争中文化损失的主持人不要忘了这一项的道义的和法律的意义。 …… 田野考古工作的恢复,在最近的将来是一点希望没有,但考古组的工作却不能不继续。田野工作人员从此在屋内读读书,除写作未完成的报告外,再多写点靠背椅子的考古文章,也许对考古学可以有更新的贡献。 麦克阿瑟等人也许并不在意中国考古学的这点损失,但日本侵略者给中国考古人造成的伤害,就像他们给全体中国人带来的伤害一样,是永远不会被轻易抹去的。 ★ 了解中国考古学史无法绕过的重要阶段 近年来,在总书记的强调与大众关注下,“考古学”呈现出“考古热”的趋势,21世纪以来,新的考古发现和研究成果不断涌现,随着考古资料的大量积累、科技考古手段的普遍应用以及各类学科交叉发展,我国考古学的发展确是突飞猛进。而回到最初的起点,考古学是如何在中国孕育而生的?又是如何发展壮大的?在这个过程中,由哪些人带领中国考古学走上了重建中国古史之旅与新学术之路?本书站在百年前考古学“国家队”的角度,试图通过梳理“中央研究院”历史语言研究所1928—1949年在大陆期间所进行的考古活动,来呈现这一时期推动中国现代考古学学术范式形成的诸多来源,考察了中国考古学研究的历时性发展,厘清中国现代考古学学术传统的来源及其形成的始末缘由。 ★ 83幅珍贵图像及档案材料还原史语所考古活动的丰富细节 图像照片、档案资料等将考古活动以最真实可触的形式呈现于大众面前。在民国时代,每一张图像都珍贵无比。为此,我们从“中央研究院”历史语言研究所购买了一批原版图片,试图还原当年的现场细节,另外增补了一批史语所档案材料,出自《史语所旧档文书选辑》及作者访问台湾史语所期间复印的独家资料。通过照片与资料,尽可能呈现这些珍贵考古活动的诸多细节。看着这些照片,我们仿佛成了史语所考古工作中的一员,在一次次发掘与思想碰撞中,体味中国文化之绵厚、历史之辉煌。随作者乘上中国科学考古学(史)这艘大船,穿越时间长河的澎湃激流,遥望学术史夜空中的璀璨星辰,在对过去的回顾中展望中华文明的未来。