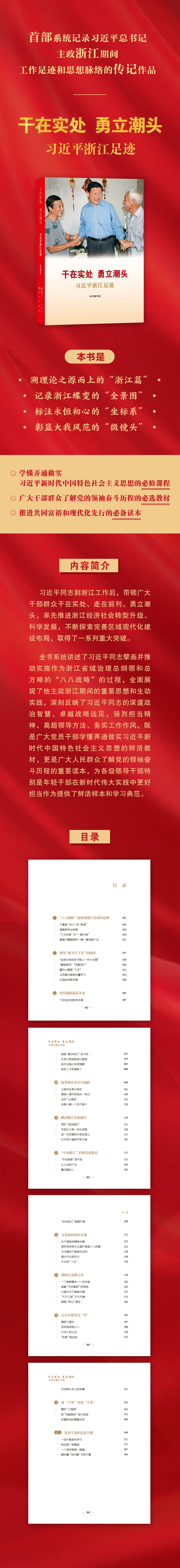

出版社: 浙江人民

原售价: 80.00

折扣价: 68.00

折扣购买: 干在实处 勇立潮头

ISBN: 9787213105685

本书编写组成员由浙江日报社骨干记者组成。团队成员中有《浙江日报》全媒体栏目编辑部副主任毛传来、《浙江日报》全媒体政治新闻部副主任何苏鸣、《浙江日报》全媒体经济新闻部副主任刘乐平等9人。

破解“天然氧吧”的苦恼 一 2002 年 11 月 24 日,习近平带队调研,他要让“生态省”变得更形象、可接受、可理解、可操作。 调研的目的地定在浙西南的丽水,很多人一开始搞不懂这是为什么。丽水是浙江陆地面积最大的市,也是生态环境最好的地方,有“天然氧吧”的美誉,但因山多地少、交通不便,相比当时全省两位数的经济增长速度,这里的发展明显滞后。 “生态好是好,但发展跟不上,这是浙江未来要走的路吗?”有人犯嘀咕。 这也是习近平第一次来到丽水。越是偏远的地区,越能引发他的思索和关注。 浙闽交界深山里的景宁畲族自治县,“两山夹一水,众壑闹飞流”,绿水青山扑面而来。习近平一下车,就深吸一口气说:“你们这里生态优势很明显,‘丽水’就是青山丽水的意思,风景秀丽的意思。” 虽然坐拥良好的生态,当地人却很苦恼:九山半水半分田,耕地资源稀缺,发展空间极度狭小;山区县,劳动力、人才、资金等要素资源长期净流出,经济总量、地区生产总值一度在“省尾”;国家级贫困县,产业底子薄、内生动力缺乏…… 一路走,一路了解情况,当地干部忍不住向习近平诉说内心的纠结:“欠发达地区到底要不要工业,县里很犹豫。山区资源效益有限,没有工业就没有大发展……” 一边是对发展的热切渴望,一边是受生态环境的制约,到底该走怎样的路? 11 月 25 日,午饭过后,在景宁宾馆的会议室里,习近平专门召集县里干部座谈。 景宁要发展难不难?当然很难。重重大山,就像是天然的屏障,把这个畲乡小县“拦”在了现代化发展的外围。然而,这般“穷山恶水”,却有它独特的价值。 “任何时候都要看得远一点,生态的优势不能丢。千万不要以牺牲环境为代价换取一点经济的利益。”习近平不断勉励当地干部:很多东西,眼前看是好的,今后看未必是好的;有些东西眼前看没有什么价值,但今后看可能就是无价之宝;我们的资源优势就是无价之宝。 来到丽水市莲都区,一个引发争议的项目吸引了习近平的注意。 1999年末,为防范洪涝灾害、保障经济社会发展,丽水启动了城市防洪工程建设。这是当地有史以来自筹资金建设的最大土建项目,就江北一段初步概算总投资就达 7.5 亿元。为按照绿色城市理念建设丽水新城,规划时将防洪工程与城市绿带相结合,在江滨留出不少空白地带,最宽处达 300 米,后来修筑了江滨景观带和公园。当时丽水正处于撤地设市过渡期,财力非常有限,还有许多历史欠账要尽快解决。对这一防洪工程,一些干部群众认为:“花大力气、大价钱征迁的土地,白白浪费了!” 习近平考察时,时任丽水市市长谢力群汇报了工程建设情况和一些干部群众的想法,边说心里边打鼓,压力大得很。 习近平边听边点头,肯定道:“既要把防洪工程建成城市的安全屏障,也要让它成为城市的亮丽风景线。”一番话,彻底打消了大家的顾虑。在丽水的三天考察走访中,习近平为当地干部解开了关于生态建设、绿色发展的困惑。 在丽水,习近平就如何把生态优势转变为经济优势提出了很多前瞻性意见:全国提出五年内要避免餐桌污染,丽水这方面潜力很大,要依托生态环境,大力发展绿色食品,有机、无公害农产品,进一步发挥好后发优势和资源优势。 “习近平同志对生态文明的认识高瞻远瞩。丽水是浙西南的生态屏障,首次考察,他就在很多干部心中播下了守护生态、绿色发展的种子,让我们坚定了‘生态立市、绿色兴市’的信心。”谢力群说。 丽水之行后,习近平紧锣密鼓地前往衢州、金华等地调研,还走访了安吉、桐庐、建德等几个生态优势明显的县(市)。 在山区,他叮嘱当地干部,“特色就是长处,就是优势,就是竞争力”。在杭州、宁波等经济发达地区调研时,他同样强调生态环境保护问题。他说,“必须懂得机会成本,善于选择,学会扬弃,做到有所为、有所不为”。 就这样,一场场以“生态”为主题的调研密集地进行,一堂堂如何把生态发展嵌入当地经济发展的“公开课”开始了,一次次脱胎换骨的蜕变就此启动。 2003年4月9日,习近平在湖州市安吉县调研天荒坪抽水蓄能电站 二 2003年,在浙江的发展史上注定是具有里程碑意义的一年。 这一年,习近平到过红船停泊的南湖,走过浙西的山间小道,穿过繁华的三江口。他从浙江人经世致用、工商皆本的文化传承,坚韧不拔、敢为人先的意志品质和与时俱进的浙江精神中汲取力量,要为驶入市场经济深水区的浙江找到一条适合自己的发展道路。 2003年1月,浙江成为全国第五个生态省建设试点省。以此为契机,浙江推进生态省建设的动作极其迅猛,几乎没有停顿。 3月18日,全国两会胜利闭幕之际,在习近平直接推动下,《浙江生态省建设规划纲要》在北京通过专家论证,并获得高度评价。 很多人不知道,这份规划纲要,先后八易其稿,其中涉及生态省建设目标责任制、重点工程管理等内容。习近平组织了大批专家、学者调研论证,在部门联合起草并完善的基础上,省政府常务会议进行修改,省委常委会又专题召开会议讨论。 尽管已过去十多年,当年参与规划调研、 制的同志仍感慨:生态省建设规划设计极为周密,明确了生态环境治理、生态城镇建设等“十大工程”,构建了生态经济、自然资源保障、人口生态等“五大体系”,是一项宏大的系统工程。 7月11日上午,省委十一届四次全体(扩大)会议闭幕。会议提出实施“八八战略”,其中有一条就是“进一步发挥浙江的生态优势,创建生态省,打造‘绿色浙江’”。 上午开完全会,下午就开全省生态省建设动员大会,这一会议顺序是习近平特意指定的。 无疑,这是在释放一个强烈的信号。 会上,习近平作动员讲话。他说,“建设生态省,是一项事关全局和长远的战略任务”。他要求,各级各部门必须深刻认识生态省建设的科学内涵,把思想统一到省委、省政府的决策部署上来。 当时,省政府与11个市分别签订了生态省建设任期目标责任书。对于11个市的市长来说,每年签的责任书不少,但大多是安全生产、民生工程等方面的,生态方面的还是第一次。 这般破天荒,足见“生态”两个字在习近平心中的分量。 多年以后,时任副省长陈加元对这一战略决策解读说,2002年6月,省第十一次党代会提出建设“绿色浙江”,是一个很大的进步,意味着加强环境保护和生态建设正式成为“实现可持续发展的大事”。而生态省建设,更是认识的新飞跃、实践的新突破、发展的新境界。它不再就生态谈生态,还包含了环境保护、经济发展、文化培育、制度建设等方方面面内容,具有里程碑意义。 习近平对生态省建设有多重视?一个细节,至今为浙江干部津津乐道。当时,省委、省政府有许多领导小组,但由主要负责同志担任组长的不多。习近平亲自担任生态省建设工作领导小组组长,而且一当就是五个年头。 为什么要亲自担任组长?在考察南太湖开发治理工作时,习近平解释说,“因为这些工作都是要为子孙后代负历史责任的”。 时光流转,2020年5月,一个喜讯传来——浙江,历经16年不懈努力,建成了全国首个生态省。 生态环境部在验收评估报告中指出,浙江已在全国率先步入了生态文明建设的快车道,生态文明制度创新和改革深化引领全国,率先探索出一条经济转型升级、资源高效利用、环境持续改善、城乡均衡和谐的绿色高质量发展之路。 本书是溯理论之源而上的“浙江篇”,是记录浙江蝶变的“全景图”,是标注永恒初心的“坐标系”,是彰显大我风范的“微镜头”。